イタレリより発売されていますイタリア軍爆撃機SM.79。

それの雷撃機型を組んでみましょう。

前回はパーツの確認を行った。

今回は組み立て開始。

例によって、機内を先に進めていこう。

実際は昨日の時点で完成しているんだよね。

ということは、記事が実際の作業よりは少し離れているという。

後の数回は更新に困りませんな。

裏で調べたところ、最近ここの閲覧数が多少落ちているようですが。

世間的にはマイナーなイタリア機キットの製作が続いたからかもしれない。

完成記事ができるまで、他ジャンルの読者にはもう少し待ってもらうことになるだろう。

それでは作戦を開始する。

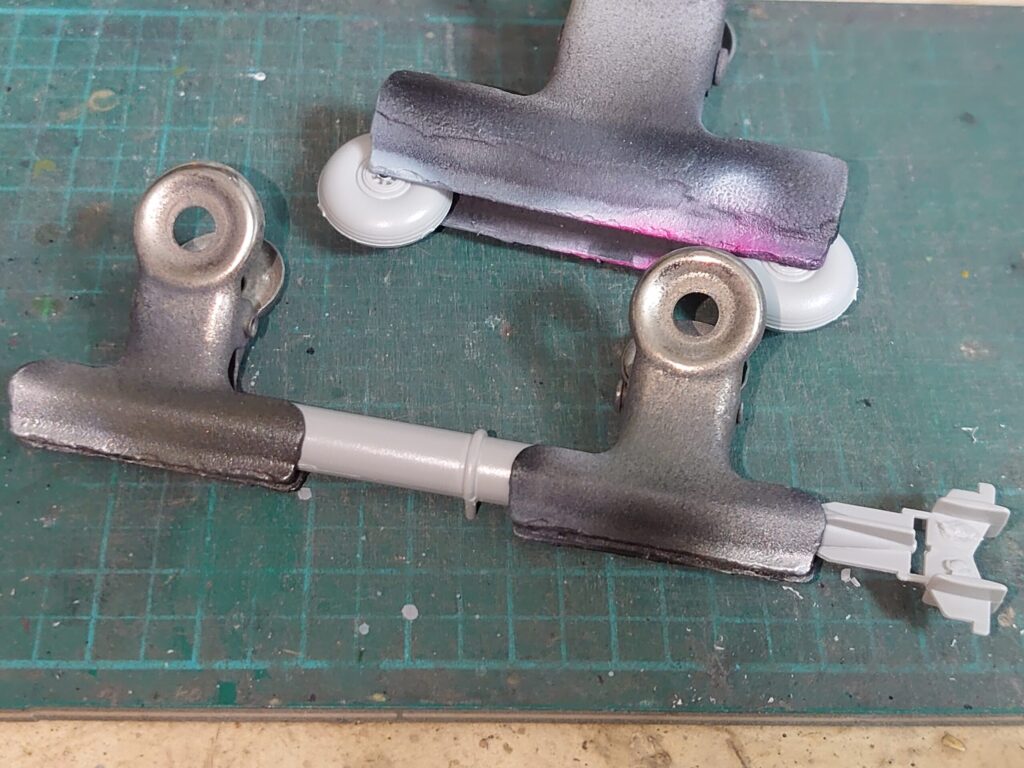

合わせ目接着

手始めに合わせ目部分の接着を。

見た感じは魚雷とタイヤだけでよさそうですな。

合わせ目消しについては過去記事のとおりです。

魚雷は後部に押し出しピン跡があるから、ここは削りカスを溶かしたもので凹みを埋めているよ。

そのまま削るパターンもあるけど、今回は少し深い凹みだったから盛る方針で。

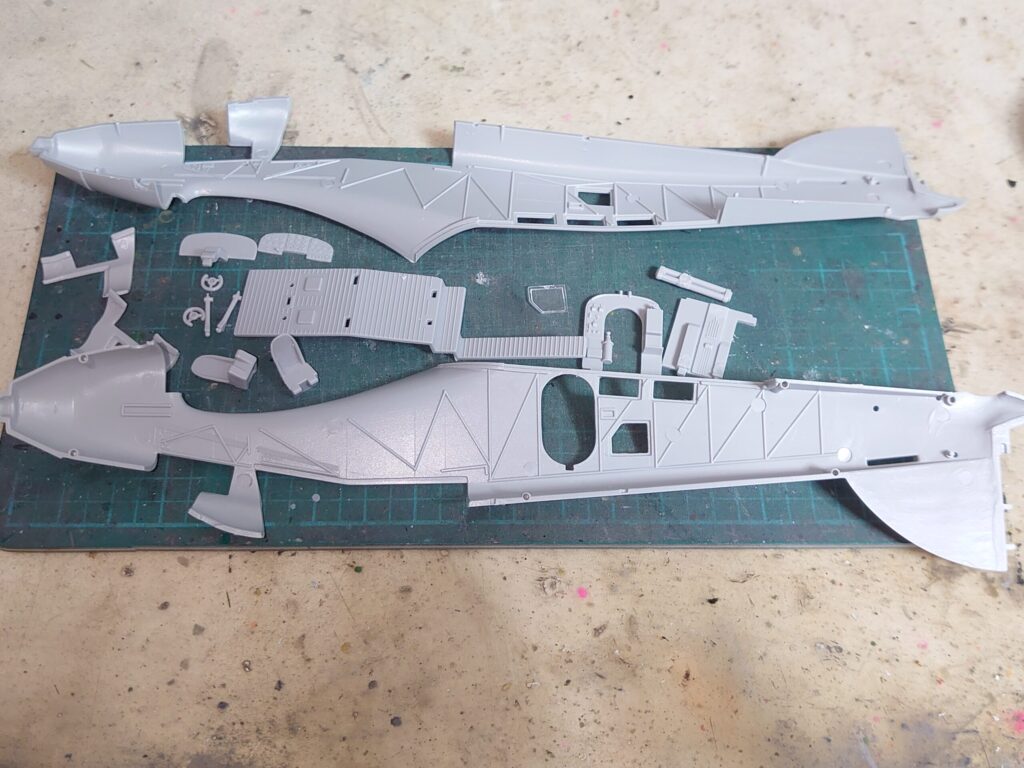

機内の組み立て

続いて機内。

バリエーション展開のことを考えてか、ややパーツ割りが独特ですな。

長大な胴体が歪んだ状態で組まないように注意したいところです。

前のCR.42みたいに、機内のフレーム部分も再現されているね。

胴体側面の外装が波打っているし、この機体も鋼管羽布張り構造だっけ。

旧来の構造ですな。

1930年代後半からは全金属製の航空機がメインとなっていくわけですが……。

胴体後部側面は窓がいくつもあるが、先に塗装を済ませるので窓パーツはほとんど後回し。

右側にひとつだけ塞がれたような箇所があるので、そこだけこの時点で接着してしまおう。

組み立てていくとこんな感じに。

胴体内は鋼管フレームディティールに混ざって押し出しピン跡がいくつもあります。

数が多く大変なので、とりあえず外から見える機首周りのものだけ処理しておけばよろしいかと。

13A番の計器盤パーツは今回使用しない。

キットにはデカールが付属するし、そのデカール面積が広くてね。

併用すると貼りにくくなるだけだ。

説明書をよく見ると計器はモールド入りの部品を使って塗装で再現するか、それを省略してデカールで再現するかの選択式のようです。

今回は後者になる感じですな。

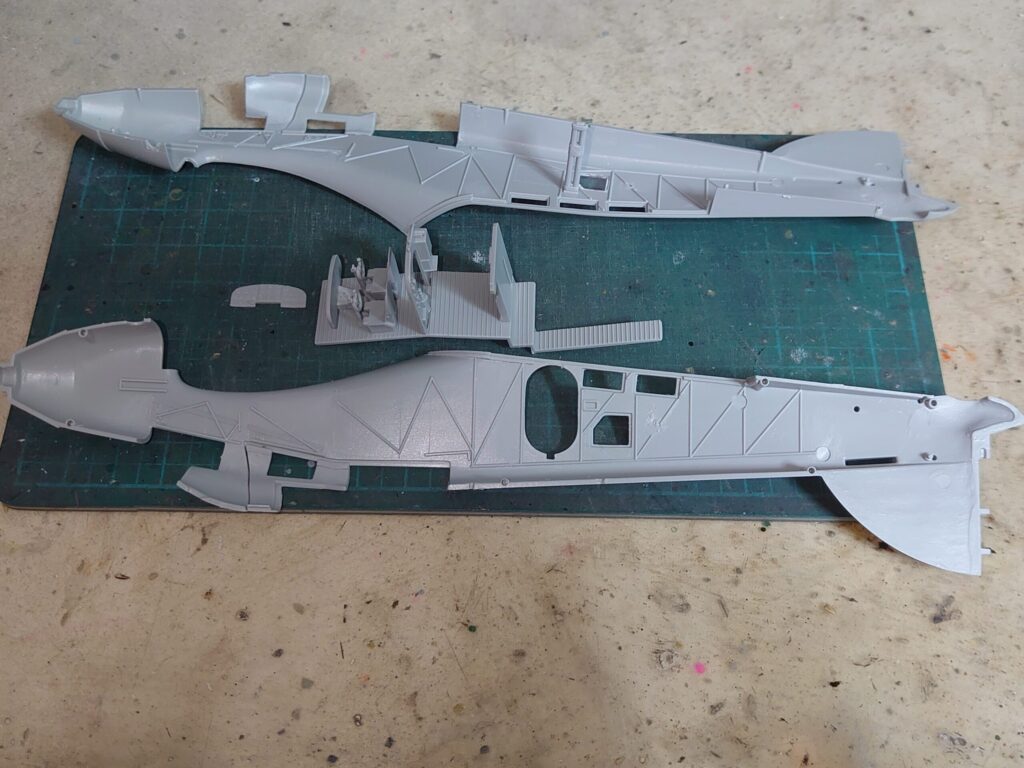

ほかにも機内色で塗る箇所があったので、それらも用意。

- 主脚格納部分

- 機体上部の銃座

- 機体下部のゴンドラ式銃座

ですな。

胴体に挟み込む尾輪パーツも、この段階で塗り分け準備しておきましょう。

やっぱりちょっと構造が他のキットと違う感じかな。

独特の部品分割というか。

ゴンドラ部分は後期のSM.79では廃止されていたようだ。

なのでこのように別パーツ化されているのだろう。

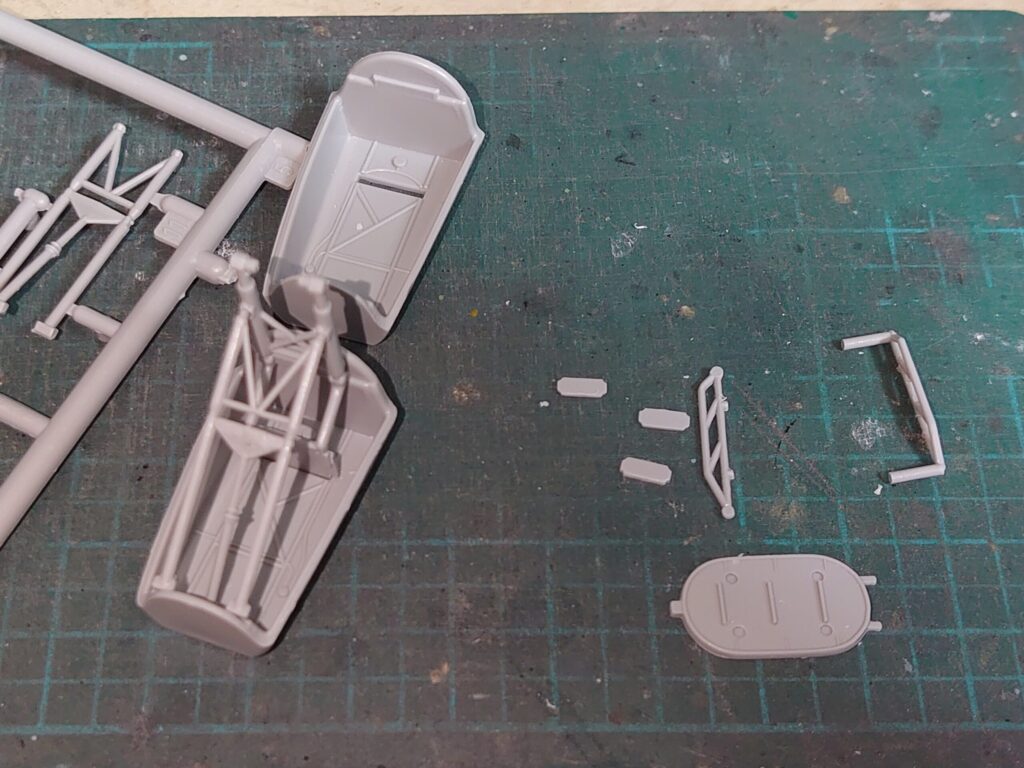

もうひとつ忘れていたものがあったので、それも切り出し。

胴体左側面にある搭乗ハッチですな。

ここは内部のハシゴ部分も再現されていますので、開閉選択式になります。

今回は閉めた状態にするけど、反対側の窓から内部が少し見える可能性がある。

なのでハシゴパーツも組んでおこう。

左側の主脚パーツは?

このキットの指示では先に脚を組んでから、そのパーツを主翼内部に組み込む指示が出ていました。

ただ試したところ外から後付けができそうだったので、塗り分けを考慮して後で組むことにしましょう。

その確認で仮組みしていたというやつです。

搭乗口のハシゴは板部分の幅が広く、そのままでは組みにくかったですな。

というわけで板パーツの左右を少し削って調整しています。

反対側に窓があるといっても、この辺りはそこまで見えない箇所だから多少雑でも問題ないかな。

機内の塗装

ここで機内を塗装。

今回の機体はペールグリーンの塗装指示。

今までのイタリア機の機内色にも使ってきた、Mr.カラーの312番グリーンFS34227で塗ってしまいましょう。

キットではモデルマスターの1716番もしくは4739番。

調べたところ、これらもどうやら同じFS24227の色を再現しているようですな。

最近は水性ホビーカラーでも出ているから、そっちのユーザーも安心だね。

……以前のCR.42では鋼管部分を塗り分ける指示が出ていたけど、こっちはないみたい。

SM.79はあちらより先に発売されたキットのようなので、指示が抜けていたのか……

またはグリーンは錆止め色なのか……

羽布張り部分も、金属粉入りのものを塗料を塗って固めているとは聞いたような気が。

塗り分けも大変だし、今回は塗り分けずに進めよう。

機内の塗り分け

その後は

- 計器のデカールを貼り付け、内部を塗り分け

- タミヤのスミ入れ用ブラックでスミ入れ

- タミヤエナメルの明灰緑色でドライブラシ

と進めていきます。

……操縦桿周りは塗り分けしづらかったので一度分割。

塗り分け後に再接着していますな。

せっかく機内のディティール類が再現されているから、この凹凸面は強調したいところだね。

胴体後部は見えなくなりそうだけど。

今回の戦果

これで機内の組み立ては終了に。

操縦席パーツや尾輪パーツを挟み込んで、胴体を合わせてしまいましょう。

ほとんどがらんどうな下面や柔らかめのパーツなので、歪みなどには注意しつつ……。

四角形に近い胴体断面や羽布張りの胴体。

レトロスタイルな機体がこの段階からでもわかるね。

今回はここまで。

次回は主翼や尾翼周りを組んでいく予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット