ドラゴンモデルズから発売されています、ドルニエDo335プファイルを作っていきます。

前回は胴体と主翼を合わせたところで終了した。

今回は残りのこまごまとしたところを組み立て、塗装も済ませる。

なんか相変わらず時間かかっているね。

乾燥と切削を繰り返していてなかなか進みませんな。

あんまり時間をかけすぎても完成しない。

筆者も適当なところで切り上げるつもりだ。

それでは作業を再開しよう。

風防の取り付け

とりあえず風防を取り付け。

2パーツ構成となっています。

風防同士の合わせ目部分には隙間ができますので

- 接着剤を多めにつける

- クリアー系塗料を流し込む

- パテを盛る

などで隙間を埋めたいところです。

ちなみにコクピットの計器板上には照準器のクリアーパーツを取り付ける。

この画像の時点では筆者が取り付け忘れているけど、この後一度風防を外して取り付けている。

みんなは忘れないようにしよう。

その後は風防をマスキング。

窓枠の数は少なめなので、そこまで苦戦しないはずです。

風防のマスキングについては過去記事を参照にしてね。

その他細かい部品の取り付けなど

主翼と胴体の取り付け部分など、モールドとなっていますが隙間が大きい場所があります。

ここは

- ラッカーパテ、もしくは溶きパテを隙間に塗る

- 乾燥後、ラッカー塗料溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取る

といった手順で隙間を埋めていきます。

モールドになっている箇所だから、完全に埋める必要はないよ。

うっすらと隙間が残る感じを目指そう。

左主翼の裏側は部品を選択することで、搭乗時に使うハシゴを展開した状態にできます。

今回は収納形態で進めますので、そのまま閉めてしまいますが。

フタであるC19番パーツ。

一回り小さいので隙間ができる。

やはりパテで埋めておこう。

C19番パーツはぴったりじゃなくてスカスカな感じ。

接着した後も強く押すと外れるから、取り扱いには注意……。

主脚格納庫のエッチングパーツも、ここで接着しておきましょう。

尾翼付近にはエッチングパーツを取り付けます。

それと取り付け指示がなかったクリアーのE2番パーツ。

おそらくこの最後部に取り付けるものなので、接着してしまいましょう。

丸くて小さい部品なので、これはテープではなくゾルでマスキングしてしまおう。

組み立て完了!

主翼に着陸灯やピトー管を接着。

着陸灯はマスキングもしておきましょう。

長かったけど……

これで組み立て完了かな?

正直まだガタガタしているところはある。

しかしこれ以上続けると筆者の気力が持たない。

塗装に移ってしまおう。

後に発覚しましたが、機体右側面後部に設置された後部エンジン吸気口の向きが前後逆になっています。

皆さんは真似をしないように……。

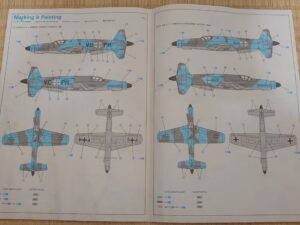

塗装図の確認

このキットに収録されている塗装は2種類。

- Do335A-0 ドイツ博物館展示機(1987年 ミュンヘン)

- Do335A-1 オーバープファッフェンホーフェン工場(1945年)

とのことです。

今回は2番のA-1型で塗ってみよう。

とはいっても迷彩パターンはほぼ同一だけどね。

下地の塗装

まずは下地から。

- 風防→Mr.カラーのRLM66ブラックグレー

- 機体全体→Mr.サーフェイサー1000

- 主脚格納庫・カバー裏→Mr.カラーのRLM02グレー

の順に吹き付けます。

ついでに小物類も先に塗り分け。

- プロペラ→Mr.カラーのRLM70ブラックグリーン

- タイヤ→Mr.カラーGXのウイノーブラック

で塗ってしまう。

とにかくなるべく完結できるものは先に塗って作業台を空けつつ……。

本体色の塗り分け

キットが90年代の発売らしく、塗料の指定がドイツ軍のRLM系塗料指定ではありません。

なのでこちらで勝手にRLM系塗料に変えて塗っていきましょう。

下面色はMr.カラーのRLM76ライトブルー。

大戦後期のドイツ軍戦闘機によく見られる下面色だ。

続いて下面にマスキングを行い、上面色の塗装に。

2色の迷彩ですな。

これはおそらくRLM81と82の塗り分けですな。

とりあえずRLM82ライトグリーンを吹き付けましょう。

この辺りは以前作ったホビーボスのと同じ流れかな。

さらにスプリッター迷彩を施しRLM81ブラウンバイオレットを吹きつけ。

モットリング(マダラ迷彩)は必要ないです。

- グレーFS36375で指示されているのをRLM81ブラウンバイオレット

- グリーンFS34079で指示されているのをRLM82ライトグリーン

でそれぞれ置き換えている感じだ。

今回の戦果

テープを剥がすとこんな感じに。

風防部分も剥がれてしまったが、これは後で貼り直す。

ようやくそれらしくなった感じ。

今回はここまで。

次回は細かい塗り分けやデカール貼りになるだろう。

続きは次回!