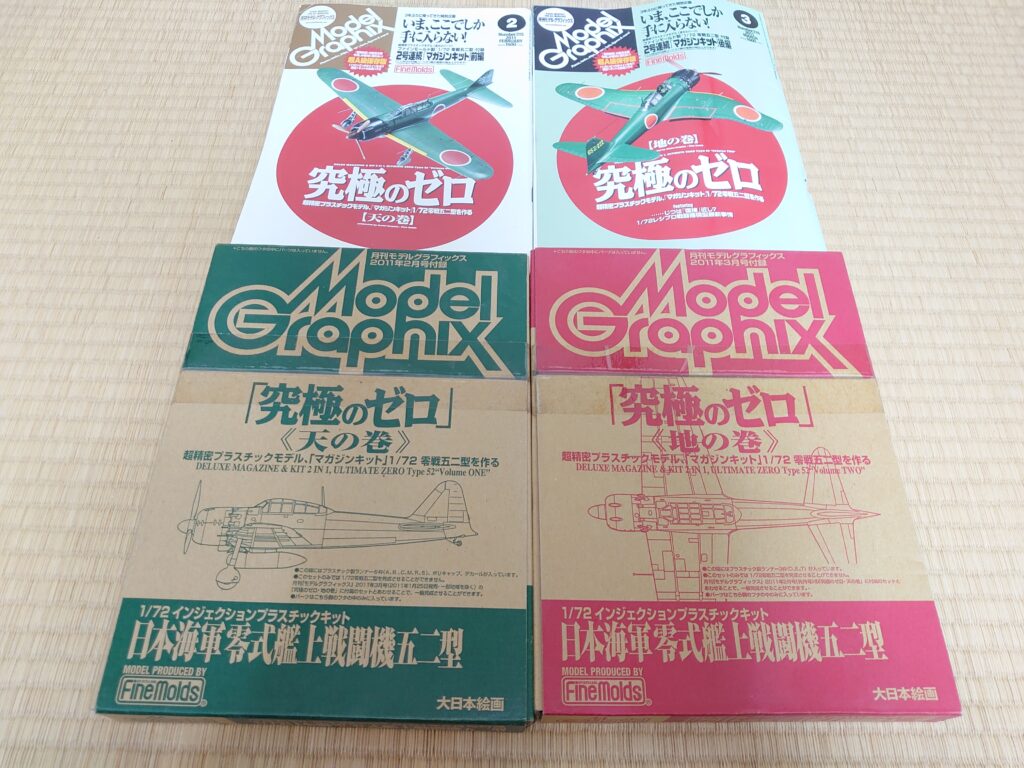

かつてモデルグラフィックスの2011年2・3月号の付録として登場したキット。

ファインモールドの1/72スケール、零式艦上戦闘機五二型を作っていきましょう。

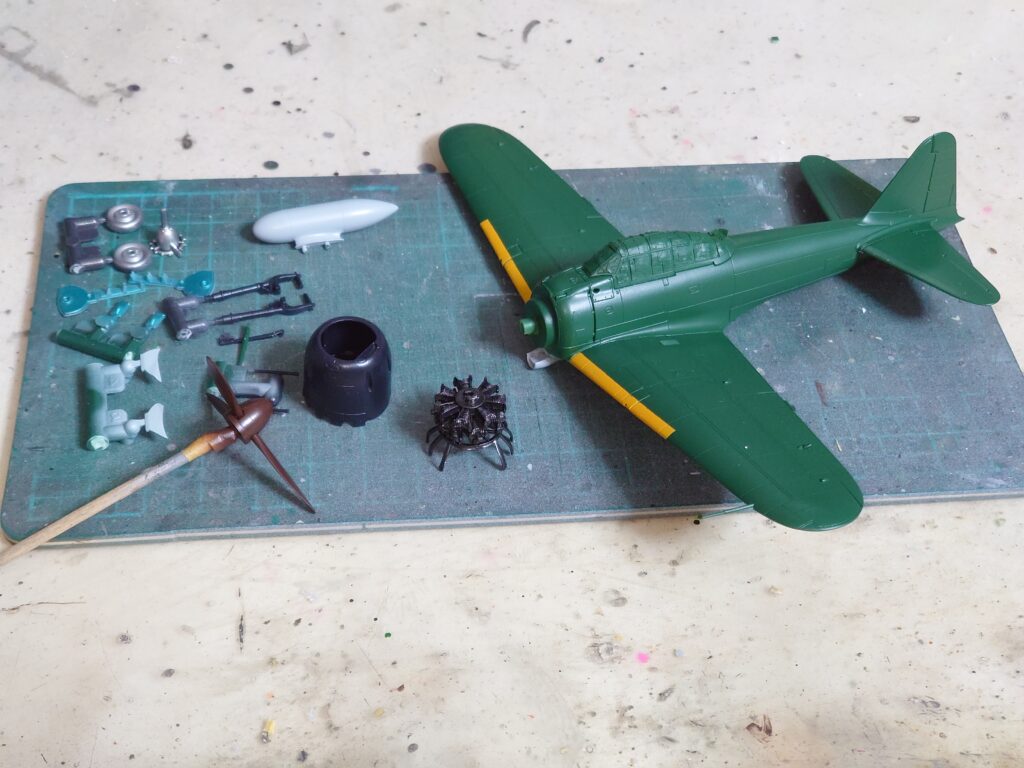

前回は組み立てを終えたところで中断した。

今回は塗装作業になる。

後期の零戦でおなじみの、緑と白の塗り分けだね。

ただいわゆる「三菱製零戦」の塗り分けは初めてという。

今回のキットで収録されている塗装3種は全て三菱系の塗り分けですな。

塗装図は誌面内なので、今回は割愛させていただきます。

塗り分け境界線が直線的で、上面の暗緑色部分の面積が広いのが特徴だ。

とにかく、実際に塗ってみてどんなものか確かめてみよう。

それでは作戦を再開する。

下地系の塗装

手始めに下地や、先に塗る小面積部分から塗っていきます。

- 風防の下塗り→Mr.カラーのコクピット色(三菱系)+自作の代用コクピット色

- 主脚カバー内部→Mr.カラーの青竹色

- 全体の下塗り→クレオスのMr.サーフェイサー1000

- 主翼前面の識別帯→Mr.カラーの黄橙色

ですな。

2年前に一式陸攻用に作った代用コクピット色、ようやく使いきったみたいだね。

ピンチヒッターで作った割には、随分長持ちしたような。

相手が中型機なので、気持ち多めに作っていたようですな。

その後は筆者があまり三菱系の機体を作らなかったので、消費速度は遅く……。

そういえば青竹色は製作序盤に塗っていたよね。

ここでもまた塗っているけど……。

うまく塗れていなかった箇所があったので、再び吹き直している。

最初に塗ったのは組み立て後では塗れないような、奥まった部分を塗ることを優先したものだ。

ここでは序盤で塗った分の下地ができているのでそのまま吹き付けているけど……

この段階でいきなり塗るようならシルバーなどを先に吹き付けておくと、うまく発色してくれるだろう。

特に今回は成型色が暗緑色ですからね。

青竹色はメタリックと言うよりはクリアー系っぽい塗料でもありますから、下地の影響を受けやすいといいますか。

下面色などの塗装

その後は下面色や、別パーツ部分の塗装を。

- 機体下面色→Mr.カラーの明灰白色(三菱系)

- プロペラ→Mr.カラーの赤褐色

- カウリング・金属色部分の下地→Mr.カラーのカウリング色

ですな。

零戦は三菱製と中島製がある。

今回の機体は三菱製。

なので塗料も安直に三菱系のものを使用した。

誌面の塗装指示ではこちらになっている。

筆者が作った今までの零戦五二型はみんな中島製イメージだったよね。

だから下面色も色合いを変えて灰緑色にしてみたり。

付録元のモデルグラフィックス誌には下面を灰緑色に塗っている製作記事が掲載されていますな。

この辺りは好みでよいかと。

色合いとかも見方や経年とかでいくらでも変わりそうだし。

ちなみにこの明灰白色は筆者のなかでもお気に入りの色の1つだそうです。

灰色のなかでも明るくて爽やかな感じがするとのことですが……。

その後はマスキング。

今回の零戦は3種類の塗装が収録されているけど、全て三菱系の塗り分けとなっている。

胴体部分の上下色塗り分け境界線が真っ直ぐになっているのが中島製零戦との大きな違いだ。

下面色を残す箇所はマスキングテープを貼り付けておこう。

画像ではまだ貼り付けていないけど、尾輪部分も下面色になるようなのでこの後貼り付けた。

今回の注意点としては

- 胴体左側面の銘板部分は上面色の場所だが下面色。銘板マークの18番デカールを参考にしてマスキングをする

- 主翼・水平尾翼の下面にも上面色が回り込んでいる。それらは完全にマスキングせず、前面部分を少し残しておく

といった感じでしょうか。

銘板部分はデカールを参考にして、縦3mmの横5mmぐらいの大きさでマスキングテープを切り出すといいかな。

それ以前に、下面を塗り忘れないように……。

上面色の塗装

そして上面色などの塗装に。

- 上面色→Mr.カラーの暗緑色(三菱系)

- エンジン→Mr.カラーの黒鉄色

- エンジン先端→ガイアカラーのスターブライトジュラルミン

ですな。

上面はやはり単純に三菱系の暗緑色で塗っています。

誌面の塗装図でもこちらの指示になっていますな。

100番台の特色系なので、店によっては置いていないところもあるので注意だ。

100番台以前の色はもっともよく見かける塗料の1つなんだけどね。

日本国内ですと

- Mr.カラー

- 水性ホビーカラー

- タミヤカラー(アクリル)

がもっとも見つけやすい塗料かと。

筆者も入手性でそれらの塗料を主力にしていますな。

100番台以前だと、15番の暗緑色(中島系)と16番の濃緑色があるんだよね。

ドイツ機向け塗料と同じで、昔はその2色だけだったのかな?

部分塗装

ここでエアブラシ塗装は終了。

マスキング箇所を剥がして確認します。

……筆者が銘板部分を剥がし忘れたまま撮影をしていますな。

大きな問題はなさそうだね。

そのまま進めちゃおう。

というわけで部分塗装をしつつ各部を組み立てて、形状を確認。

後は日の丸を入れれば、お馴染みの零戦になりますな。

機首や主脚、増槽は仮留め状態。

ただカッチリはまるから、接着剤を使わなくても保持力は十分だね。

ここではアンテナ線支柱以外の全ての部品を取り付けているけど、20mm機銃は後回しにしたほうが良かったかもしれない。

筆者が後の作業で何度も引っ掛けて折りそうになっている。

機銃の取り付け穴が他社製零戦に比べて浅めなので、脱落にも注意だ。

ファインモールドから2025年10月に新発売される1/72零戦に合わせて、金属製の20mm機銃&ピトー管も発売されるようですな。

そちらに交換するのも手かと。

マーキング!

そしてマーキング。

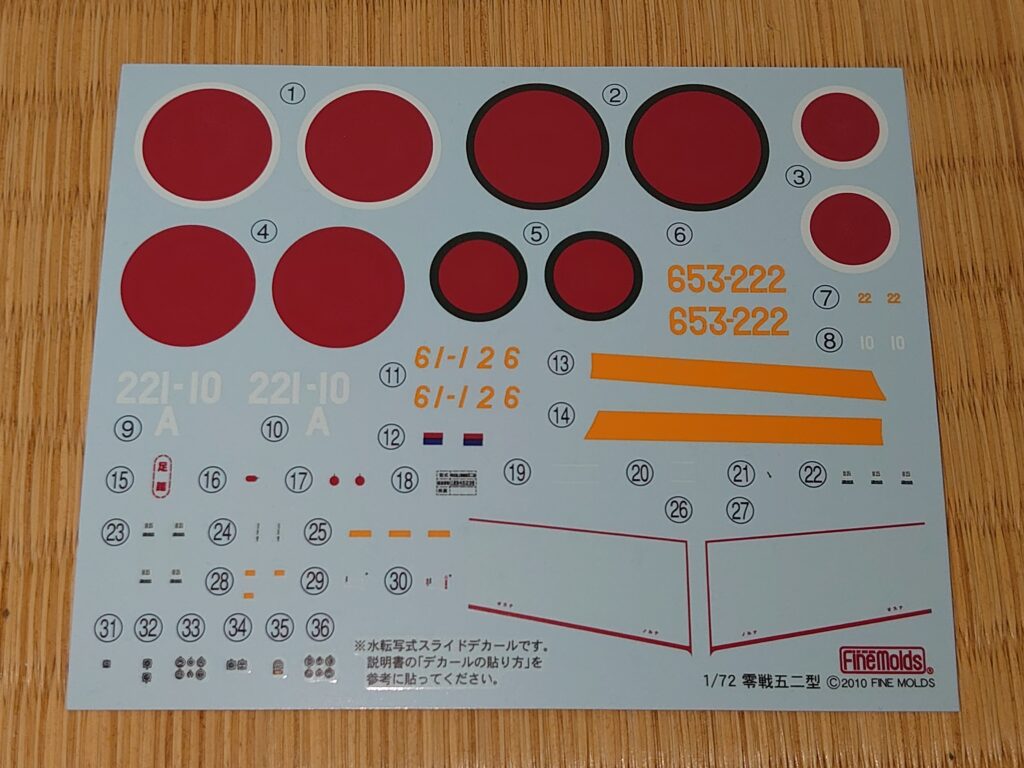

この付録キットのマークはこんな感じです。

大日本帝国海軍機らしく、部隊マークなどはなくシンプルな内容ですな。

今回は海軍第261航空隊所属機のマークにしてみよう。

使用するのは暗緑色の白縁塗り潰しがある日の丸と、「61-126」の機番だ。

14年近く放置していたキットですが、デカールは問題なく使用できましたな。

ただ気になる部分として、主翼の赤いライン部分があります。

透明の部分が広いので、うまく貼らないと全体にシルバリングが発生することに。

ここは透明部分を切り取って、赤いライン部分だけで貼り付けてしまおう。

そのまま切り出すと赤いラインが「コ」の字状になって作業中に崩れやすい。

なので先にライン部分を分割して、貼るときに繋げる感じにした。

筆者は「I」と「L」の字の2分割にしたけど、実際は「I」の字の直線3分割にしたほうがやりやすいだろう。

今回の戦果

貼り付けるとこんな感じに。

この段階ではまだ凹凸にうまく馴染んでいませんな。

モールドに合わせてデザインナイフなどで切れ込みを入れた後、マークソフターなどのデカール軟化剤を塗って定着させるとよいかと。

筆者も新しくなったデカール資材に慣れていないのか、最近デカールを浮かし気味というか。

主翼の日の丸も凸部で破けているし。

破けた部分は筆塗りでレタッチでもしておこう。

それとここでは貼り付け忘れているけど、後でカウリング上部に19番の白い線を追加しておく。

乾燥待ちついでに作業はここで中断。

次回はウェザリングを施し、完成予定だ。

続きは次回!