チェコのソードから発売されている、レジアーネRe.2002アリエテを作っていきましょう。

前回は尾翼やプロペラなどを組んだ。

今回は残りの機体下部や風防を組みこみ、全体の組み立てを終えよう。

少しは涼しくなってきたかな?

作業もしやすい気候に。

窓から入る風だけでも十分ですな。

換気が必要な模型作業では好都合です。

今度は冷える季節が近づいてくるわけなんだけどね。

筆者の作業速度がおちる季節になる前に積みを減らしておきたいところ。

それでは作戦を再開しよう。

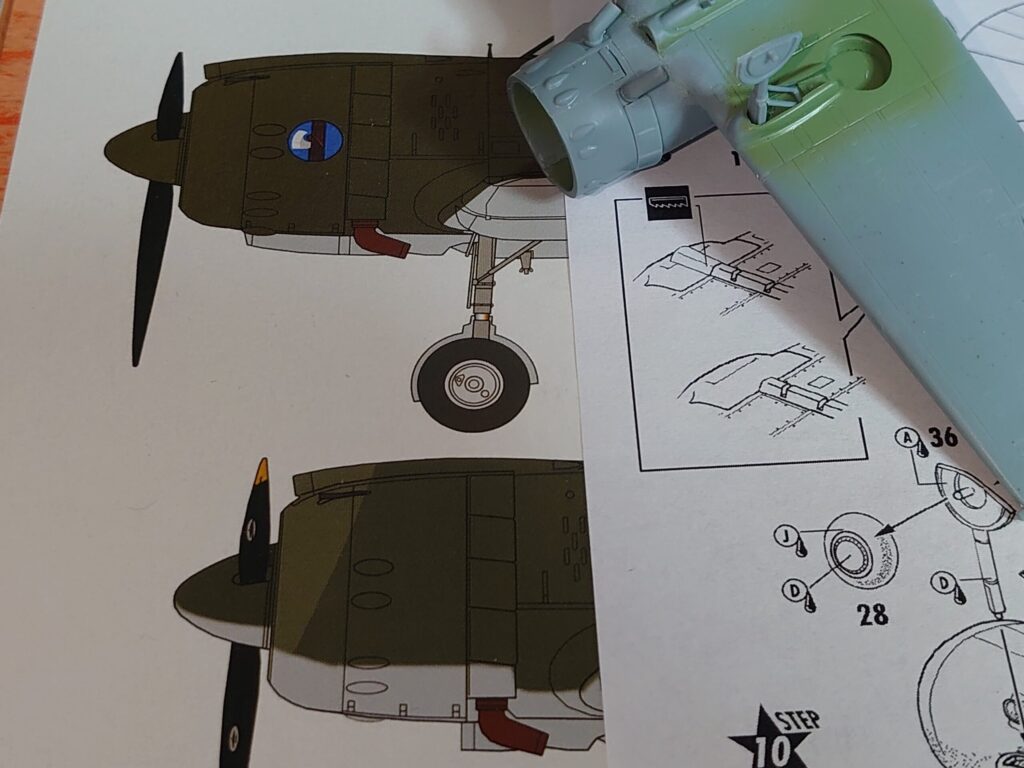

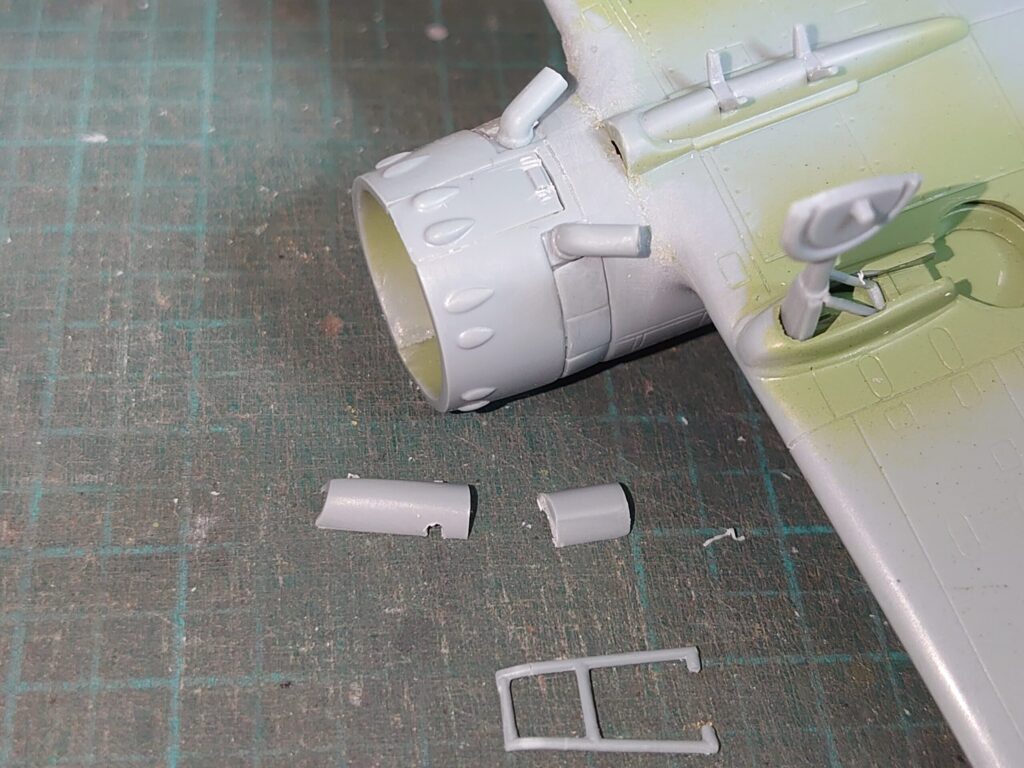

カウルフラップを閉じた状態にする

前回筆者がカウルフラップをそのまま組んでいましたが……

座りの悪さが気になったのか、手を加えたようですな。

画像の左側が加工前。

右側が加工後になります。

キットの状態だとなんか浮いた感じになるけど、これは開いた状態で再現されていたみたいだね。

モールドに沿ってフラップを一枚ずつ切り取って再接着。

これで閉じた状態に。

カウルフラップは冷却用の空気取り入れの量を調節するためのものだ。

エンジンを冷やしたいときは開けて、冷やしたくないときは閉める。

基本的に離陸直前はエンジンが熱くなるので全開にすることが多いのだとか。

なので着陸形態時は開けた状態が似合いそうだけどね。

機首下部の加工

続いて機首下部。

Re.2002の特徴とも言える爆弾投下装置周りですな。

ここで少し気になることが。

塗装図ですとイタリア軍所属機とドイツ軍所属機で先端部分の形状が異なります。

組み立て説明書ではドイツ軍所属機と同様になるパターンしか掲載されていませんが……。

空気取り入れ口みたいなものが、イタリア軍機だとカウリング先端まで伸びているんだよね。

ドイツ軍機だと短くて、排気管と並ぶ位置に取り入れ口先端が来ているけど。

生産時期の違いなのか、それともドイツ軍が何か改修したのかは不明。

ちなみに以前組んだスーパーモデル製の同機では、今回の塗装図のイタリア軍機と同じような形状になっている。

これはどうするか……。

とりあえず塗装図に合わせて両者を作り分けてみよう。

爆弾投下アームの接続部分もないので、それもついでに加工する。

まずはイタリア軍所属機から。

キットの指定である41・45・47番パーツは使わずに、余剰品扱いされている27番の部品を使おう。

そのままだと長過ぎる上にカウリングのコブ部分に干渉するので、27番パーツを1cmほどカットする。

47番の取り入れ口内部を再現するパーツも、27番パーツとは合わないようなので使用せず。

それを取り付けるためのカウリング部分にある突起が干渉するので、これも削って幅を狭くしておく必要がありますな。

完全に切り落としてしまっても問題なさそうですが。

爆弾投下アーム取り付け部分は現物合わせっぽいね。

加工方法は……。

長さを現物合わせで測った後、0.5mmピンバイスで穴開け。

その後1.0mmピンバイスで穴を広げる。

これで完了だ。

アームは少し曲げておくといいだろう。

硬い素材なので、折れやすいのが注意ポイントだけどね。

既に筆者が何箇所か折っていますな。

組み立てるとこんな感じに。

アームは接続部分を切り欠いて着脱が可能にした。

上から見ると「H」字型になる感じだ。

以前のスーパーモデル製に倣った感じだね。

……ところで爆弾パーツは?

そんなものはない。

どうやら別売り品に頼る必要がありますな。

筆者の手持ちにはないので、今回は爆弾なしで進めましょう。

ドイツ軍所属機はキットの指定通り

- 下部にあるリブを一部切り取る

- 切り取った跡地に45番パーツを接着

- カウリング下部の突起部分に47番パーツを貼り付け、上から41番パーツを被せて接着

といった感じだ。

切り取ったリブ部分に穴が開くけど、ここは45番パーツを貼り付ければ見えなくなるので安心を。

取り入れ口の47番パーツは周囲を少し削ったほうがいいね。

そのままだと上から被せる41番パーツが入らないし。

爆弾投下アーム周りの加工は先発したイタリア軍所属機と同じだよ。

風防の取り付け

風防は2パーツ構成。

他のイタリア機同様の形をしていますな。

前側の風防と胴体の間に少し隙間ができたので、溶きパテ(500番サーフェイサー)を練りこんでいる。

筆者が操縦席周りのバリを削ったんだけど、どうやらバリではなく機体の一部だったみたいだ。

バリなのかパーツの一部なのかわかりにくいものも多いからね。

接着はいつものセメダイン・ハイグレード模型用だよ。

今回の戦果

風防をマスキング。

単座の戦闘機なので窓枠は少なめ。

容易ですな。

ようやく組み立て完了。

段差とか隙間とかがないか気になるけど。

今回はここで中断。

次回は塗装作業となる。

続きは次回!

この記事で作っているキット