模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は大量のパーツを乗り越え、コトブキヤHMMのゾイド・レッドホーンが完成しましたな。

今回は……。

ゾイド熱が高まっている筆者だけど、ちょっとパーツの量が多いキットで疲弊したようだ。

なので箸休めに、組みかけになっていたパーツの少ない戦闘機キットを紹介しよう。

いつもの路線に戻ったね。

組みかけ品。

未着手品もだいぶ減ってきたので、これからは組みかけ品の頻度も高まりそうですな。

今回のお題 イタレリ ラヴォーチキンLa-5

今回作るのはこちら。

イタリアのイタレリ社より

ラヴォーチキンLa-5だ。

商品名は「ラボーチキン LA-5」となっているけど、ここでは上記の表記で統一する。

またなんか古そうなキットを……。

筆者が某所のブックオフで見つけ、ワンコインで購入したものですな。

ソ連機のドイツ軍仕様ということで、物珍しさも手伝い……。

ソ連の飛行機模型はここでは初めてかな。

冷戦期以降ならともかく、大戦中の機体の模型は珍しいよね。

国内メーカーもあまり出していませんな。

2025年7月現在入手しやすいのは、タミヤWBのIL-2シュトルモビクあたりでしょうか。

ラヴォーチキンLa-5とは?

この機体は第二次世界大戦中期ごろに登場した、ソビエト連邦のラヴォーチキン設計局が開発した戦闘機だ。

筆者はソ連軍機についてはあまり詳しくないようですが……

正確な解説はできるのでしょうか。

わかる範囲で簡潔に済ませよう。

まずラヴォーチキン系戦闘機の中で一番手のものにLaGG-1というものがある。

当時ソ連軍の航空機設計に関わっていた、防衛産業省のウラジミール・ゴルゴーノフが資材などの事情を考えて全木製戦闘機を考案。

そこに同じく防衛産業省のセミョーン・ラヴォーチキンやミハイル・グドコフが加わり設計がスタート。

これが後にLa-5の前身とも言える、LaGG-1と呼ばれる機体になる。

この名称は設計に関わった三人の技師

- ラヴォーチキン(Lavochkin)

- ゴルゴーノフ(Gorbunov)

- グドコフ(Gudkov)

の名前が由来とのこと。

開発当時はI-301という名前だったけどね。

La-5だとずいぶんすっきりした名前だったのに、この時は長い感じ。

どうもLa-5の頃にはこの3人のチームは解散していたようですな。

1940年3月にI-301は初飛行。

しかしこの直後に

「戦闘機の航続距離は1000kmにすること」

との命令が出て、さらに命名規則が変更。

- 元のI-301→LaGG-1

- 命令に従い燃料搭載量を増加させたLaGG-1→LaGG-3

となり、このLaGG-3が正式な量産型になる。

ここでLaGG-1の名称が出てくるんだね。

んでLa-5は……。

後期のLaGG-3は液冷のクリーモフM105PF(1180馬力)を搭載していた。

La-5はこれを空冷のシュベツォフASh-82(1330馬力)に換装している。

液冷から空冷になったので、機首のデザインが大幅に変わっているのが特徴だ。

無論重量バランスが変わるので、それに関する細々とした変更も加わっているとのこと。

日本軍でいう飛燕と五式戦闘機みたいな関係ですな。

試作機は1941年12月に初飛行。

半年後の1942年6月ごろには部隊に引き渡され編成が開始。

同年12月のスターリングラード攻防戦で実戦デビュー。

後にエンジンを換装した改良型のLa-5FNなども登場し、1944年末頃まで生産されたと言われている。

キットの説明書やデカールではその改良型である「La-5FN」の名称がついていますな。

そちらはエンジンをASh-82FN(1850馬力)に換えているとか。

なんか混乱してきたけど、まとめると

- I-301→ラヴォーチキン系列の戦闘機の最初の機体

- LaGG-1→I-301が名称変更したもの。「航続距離延長の命令」があったため試作のみ

- LaGG-3→「航続距離延長の命令」を受けて、LaGG-1の燃料搭載量を増やしたもの。こちらが量産される

- La-5→LaGG-3のエンジンを液冷式のクリーモフM105シリーズから空冷式のシュベツォフASh-82シリーズに変更したもの。今回作るのはこれ

……っていう感じかな?

La-5の改良型や、後継であるLa-7などはとりあえず置いといて……。

独ソ戦中盤でソ連軍を支えた戦闘機、ラヴォーチキンLa-5。

イタレリから発売されているキットで再現してみよう。

中身を確認する

それでは箱を開ける。

中身はこんな感じに……。

……これまた本体はほとんど出来上がっているじゃん。

前のスツーカみたいに。

どうもこちらも筆者が途中まで組んだものの、当時の腕前では手に負えない箇所がうつかあったらしく……

主翼と胴体の間に隙間ができたので、パテ埋めしたような跡もありますな。

購入したのはいつ頃かな?

おそらく10年ぐらい前かと。

少なくとも、ここの開設以前ですな。

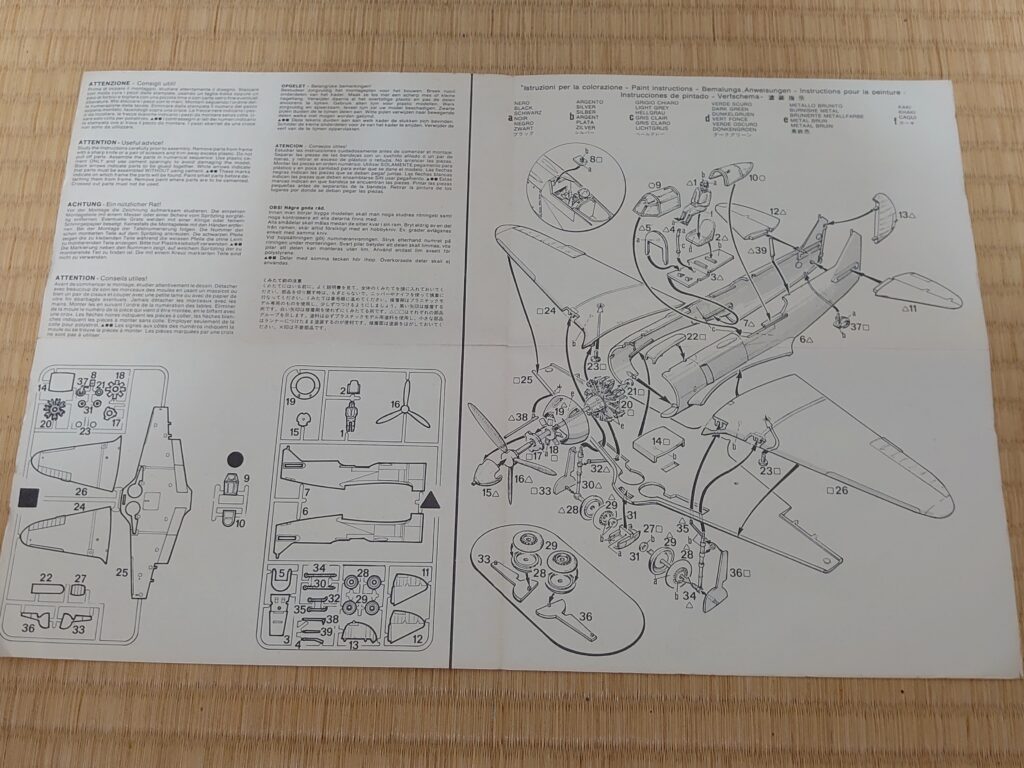

パーツが切り出し済みなので、説明書のパーツ一覧も見ながら確認。

ランナーは通常のが2枚に、クリアーランナーが1枚。

よくある1/72戦闘機プラモといったところだ。

成型色はダークグリーンで、モールドは凸モールド。

右側は組み立て説明図だね。

なんかすごいゴチャゴチャしているという。

どうもすべての工程をこの1ページに突っ込んでいるようです。

こちらは付属のデカール。

……あれ、2枚?

後述する塗装図を見た感じ、上のものがこのキットに本来付属するもので間違いないみたいだ。

下のものは書かれているキットNo.も異なるし、塗装図にないマーキングもセットされている。

今回のは中古品なので、もしかしたら前の持ち主が追加したまま売却したのかもしれない。

ただ75番の機番は両方のシートに入っているね。

塗装図は箱の裏に掲載。

塗装パターンは共通で、細かい塗り分けやマークは2種類収録。

ドイツ軍の鹵獲機か、本家ソ連赤軍仕様かだね。

筆者はもちろんドイツ軍仕様で組む。

鉤十字は付属しないから、別のところから持ってこないと。

ソ連軍機の迷彩パターンはいくつかあるようですな。

このブラウン系の迷彩はどちらかといえば戦闘機よりは攻撃機とかで見られたようですが……。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から組み立て・修繕を始める。

なんかよく見るとパーツを接着しようとしてやめたような跡もあるんだよね。

何かあったのかな?

確認できた範囲では

「プロペラ軸が短くて軸留めパーツをうまく接着できない」

みたいなことがあったみたいですな。

組み立て済みの機内なんかは他の航空機模型同様

「切って貼って塗って挟み込み」

で問題なく済ませた感じだ。

というわけで過去の筆者がつまづいた、上記のあたりを中心的に見ていこう。

続きは次回!