ハセガワA帯の隼二型を作っていきます。

前回は組み立てを終えた。

今回は塗装とマーキングを済ませてしまおう。

このキット、凸モールドだけどなんかその点に関してはあまり関係ない感じだね。

素人時代の筆者も最初は抵抗があったけど、今はなんか完全に気にしてないね。

「ヤスリがけで消えたら消えたでやむなし」

的な。

全体を彫り直すのも大変なので・・・・・・。

それは置いといて、早速本題に入っていきましょう。

下地系の色を塗る

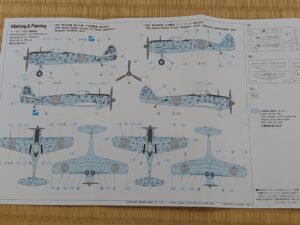

塗装の前に一旦塗装図を確認しましょう。

今回作るのは1番の穴吹軍曹機。

2番の広畑曹長機とはマーキングが異なるぐらいで、基本的な塗装はほとんど同じのようですな。

強いて言うなら、広畑曹長機よりも穴吹軍曹機のほうが迷彩のグリーン部分が多めに見えるぐらいかな?

まず先に塗る部分は塗ってしまいます。

一番手は風防の下塗り。

機内に使ったコクピット色(中島系)を吹き付けます。

その後は1200番のサーフェイサーを全体に塗ります。

そういえば前回いじっていた主翼下部は大丈夫だったのかな?

いいえ。

何回かパテ盛りと削りを繰り返しています。

その後は機体上部の反射避けと、主翼前面の識別帯を塗ります。

反射避けはカウリング色。

識別帯は黄橙色ですな。

筆者は何も考えずに塗っていたけど、お互いの色が飛び散って重なる。

先にどちらかをマスキングするほうがいいかもね。

でも2色とも塗ってからマスキングしたほうが、途中で塗装を中断しなくて作業効率が上がるんだよね。

応急処置として簡易的なマスキングでカバーするという手もあるね。

・・・・・・ちなみに黄橙色は主脚カバーにも塗る。

忘れないようにしよう。

本体色を塗る

続いて先に塗った2色をマスキング後、本体色を塗ります。

この隼は迷彩が施されていますが、下地はジュラルミン地の銀色となっています。

今回はガイアカラーより、スターブライトジュラルミンを使ってみましょう。

ここ最近の銀色地肌はほとんどこれで済ませてしまっている。

他のシルバー系塗料に比べて、かなりギラギラしているのが特徴だ。

上面の迷彩は日本陸軍機お馴染みの濃緑色。

ぼかしが効くように普通よりも濃度を薄めて、少しずつ吹き付けていきます。

あんまり説明書とかに囚われず、適当に吹き付けている感じ。

ボックスアートだとこのグリーンでベタ塗りされているようにも見えるから、そっちを目指すのもいいかもね。

塗装後はお楽しみのマスキングはがしタイム。

いい感じに仕上がったかな?

筆者としては迷彩の出来に大満足だそうです。

斑模様のインクスポット迷彩はドイツ軍機で散々行ったからね。

それで慣れてきたようだ。

部分塗装とマーキング

そのまま勢いで細かいところを塗り分けてしまいます。

・・・・・・とはいってもかなり塗り分け箇所は少ないですな。

タイヤや着陸灯、ピトー管に翼端灯などなど。

タイヤブラックにクリアーレッド、クリアーブルーにシルバー・・・・・・。

筆者の航空機模型では常連のメンツだ。

塗る面積は少ないけど毎回使用する。

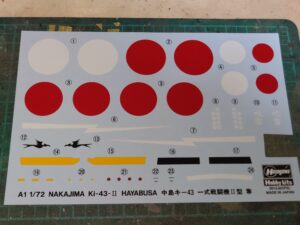

続いてデカール。

欠けている部分はコクピット内で使用した計器板だね。

穴吹軍曹機は少しマーキングに注意だね。

国籍マークの日の丸はまず白縁部分を先に貼り付けるんだけど・・・・・・

胴体のものはそれより先に6番、7番の稲妻帯を貼り付ける。

稲妻帯の後に白縁、赤丸の順に貼り付けていこう。

稲妻帯→白縁→赤丸の順番だね。

凸モールドに馴染ませるから、軟化剤も忘れずに・・・・・・。

胴体は更に24番の白帯をぐるっと巻きつけます。

選択式になっている広畑曹長機はそのままで問題ないですが、今回作る穴吹軍曹機は稲妻帯の重なる部分で切り欠く指示が出ています。

筆者は先に白帯を巻いた後、完全に乾く前にデザインナイフで当該部分を切り離している。

余計な力を加えると本体に傷がついたり、デカール自体が動いたりするので注意。

軽い力で切れるように刃を新品に換えておくといいかな。

今回の戦果

デカール貼り付け後はこんな感じに。

尾翼に書かれた吹雪の文字がカッコいいですな。

今回はここまで。

次回は簡単にウェザリングをして完成としよう。

続きは次回!

この記事で作っているキット