模型大体戦闘日誌、始まるよ!

前回はイタレリのユンカースJu86Dをコンドル軍団のマークで仕上げました。

今回は……。

以前から言っている通り、今回のキットは中古で購入したところ1箱に2セット入っていた。

なので引き続き、2つ目のを作ってしまおう。

こちらはドイツ空軍所属機で仕上げる予定だ。

意図しない積み増やし。

それを処理することに。

これが完成すれば、筆者が直近一年以内に購入したものが全て完成したことになる。

それでは作戦を開始しよう。

1機目の反省をしつつ組み立てる

それでは組み立て開始……

といきたいところですが、キットの組み立て内容は1機目とまったく同じです。

塗装による部品選択もありませんからね。

そういえばE型のときは機銃パーツが2種類からの選択式だったけど、それすらないんだよね。

となるとすっ飛ばし展開に……。

この2機目は1機目と並走・後続になるような形で進んでいた。

いくつかの箇所は、1機目で苦戦した部分を改善するような形で進めている。

その辺りを重点的に紹介してみよう。

この画像は主翼とエンジン周りだね。

1機目では先に本体と主翼を合わせてから、各部品を取り付けていたはず。

ただそれですとエンジンナセル上下の合わせ目に発生した段差を処理する際、胴体が邪魔をして後の整形が大変だったというやつです。

整形時に同翼の接続部分が折れまくる事故も多発していましたし。

なのでここは

先に主翼とエンジンナセルを接着し、合わせ目整形

↓

整形が完了したら同翼や細かいバランサーパーツを接着

↓

最後に胴体と主翼を合わせる

といった流れにした。

幸いこのキットは胴体と主翼の合いはそこまで悪くないのでね。

1機目みたいに、主翼の上下の接着がズレない限りは大きな隙間はできない。

代わりにエンジンナセルと主翼下の間に隙間ができやすいんだよね。

大きな隙間に関しては伸ばしランナーを突っ込んで接着。

残った小さい隙間に対してはラッカーパテを塗りこみ、乾燥後にラッカー系溶剤を染み込ませた綿棒でふき取りをして処理しています。

いきなり大きな隙間にラッカーパテを塗ると乾燥に時間がかかったり、溶剤成分でパーツが変形することがあるので……。

そこまで神経質にはならずに、だいたい埋まればいい感じにしておこう。

胴体と主翼類を合わせる前に、エンジンナセルや尾翼付け根などをサーフェイサーでチェック。

いつもの筆者ならエアブラシ吹きですが、準備するのが億劫なので缶スプレータイプを使用します。

さっと吹き付けるだけなので簡単ですな。

いつもならサーフェイサーを吹いてそのまま塗装に入るけど、今回はこれだけだからね。

作業の合間にできるというか。

1機目は全部組んでからだったので機体が大きくなり、整形作業がしづらかった。

今回は部位ごとの状態である程度整形作業を済ませてしまおう。

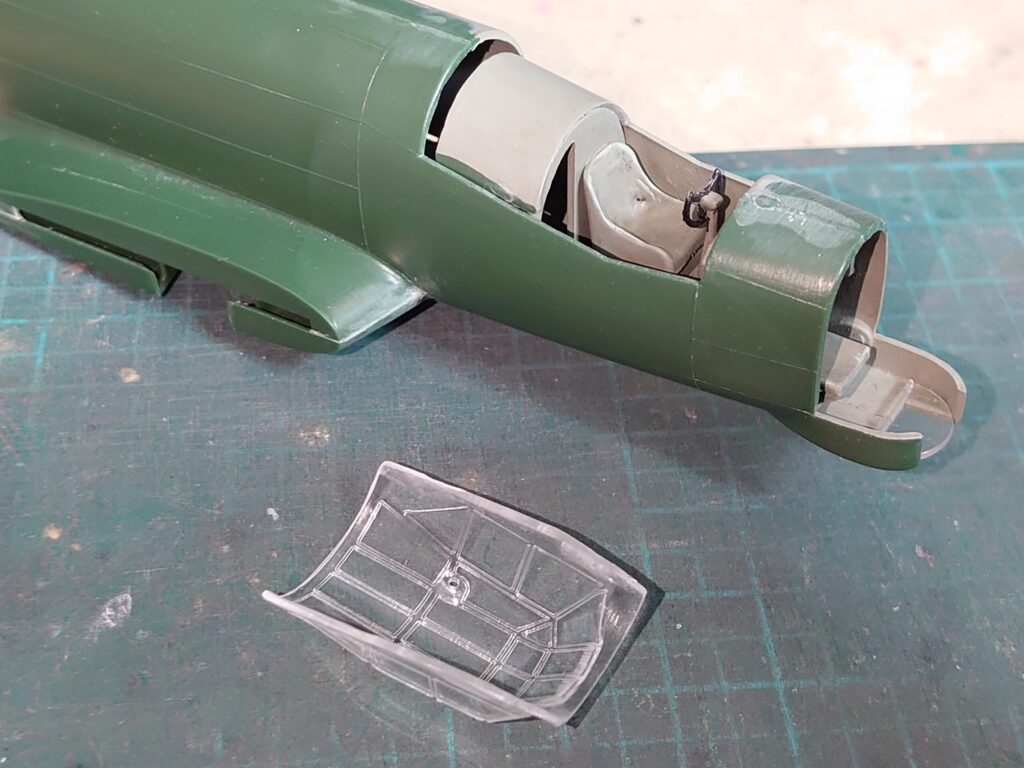

底面の搭乗ハッチ。

ここを閉じる場合は底面パーツを貼り合わせる前にハッチを取り付けるべきでしたが、この部位は1機目と並走していたらしくそれができていないという。

1機目はハッチ側にプラ板をつけて接着面積を確保していたけど、それでも合わせにくかった。

なので今回は逆に胴体側にプラ板を接着。

そこにハッチを接着することで、内部への脱落を防止してみた。

プラ板部分は風防などを通して外からは見えづらい箇所なので安心を。

筆者の積み山にはまだE型が1機残っているみたいなんだよね。

そのときはさすがに先にハッチを取り付ける形になりそうな。

1機目でも取り付けに苦戦した操縦席風防。

今回もうまくはまりませんな。

確か1機目は仕切りパーツが高くて干渉するみたいな形だったよね。

だから削って低くしていたという。

今回もそれを試みたが、それでもうまくはまらなかった。

どうも今度は横方向で風防内部と仕切りパーツが干渉していたので、双方の側面を削ってクリアランスを確保した。

幸い風防の窓枠部分が太いので、少し削ったぐらいなら外からほとんど見えなさそうだ。

欠けたパーツを修復する

最後に背面の銃座パーツ。

……なんか機銃架が欠けているんだけど。

根元が白くなっているので、おそらく整形不良ではなくどこかで引っ掛けて折れたのでしょう。

それらしく修復を試みます。

0.5mmの凹みをピンバイスでつけて、そこに伸ばしランナーを接着。

適当に曲げて銃架を復活させた。

元のものより少し細いが、とりあえずこれで進めよう。

もう片方も作り直したほうがよかったかな。

あまり部品を細分化すると強度が心配でね。

それと曲げ加工のしやすい真鍮線の使用も考えたけど、接着のしやすさから今回は伸ばしランナーに。

組み立て完了!

後は主翼と胴体を合わせて形に。

これで組み立て完了ですな。

さすがに同じものだから、あんまり語ることがないというか。

まだ時間があるので、今回は塗装まで済ませてしまおう。

作戦を続行する。

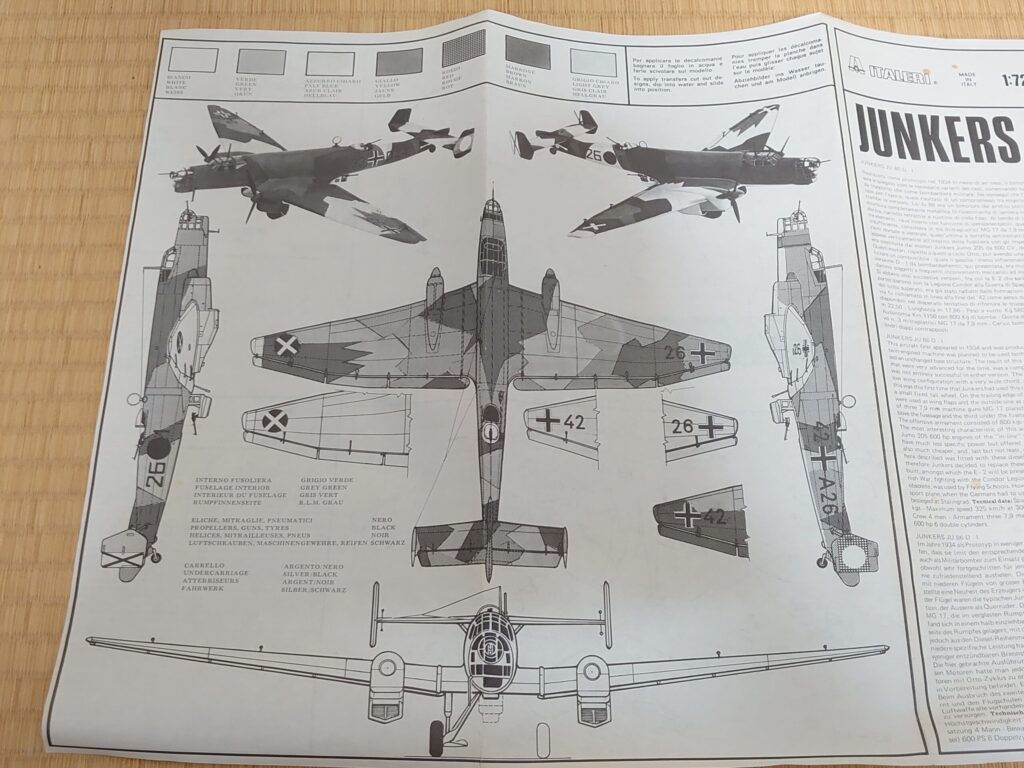

塗装図の確認

1機目同様、まずは塗装図の確認を。

1枚の塗装図に複数のパターンが掲載されているので、間違えないように……。

コンドル軍団版が1種類と、ドイツ空軍版が2種類だったね。

コンドル軍団のは1機目で作ったから、今回はドイツ空軍所属機に。

ドイツ空軍所属機は2種類のマークが収録されていますな。

とりあえず先に塗ってしまいましょう。

塗装を進める

基本的には前回のコンドル軍団版と同じ塗り分けになる。

しかし機体に施された帯部分は異なる色だ。

黄色い部分はMr.カラーのRLM04イエロー。

赤い部分はMr.カラーのRLM23レッドを使用した。

発色確保のため、いずれもMr.カラーのグランプリホワイトを下地にして塗ることに。

それ以外は1機目と同じ流れだったね。

- 風防下塗り→RLM02グレー

- 全体の下塗り→Mr.サーフェイサー1000

- 帯の塗装→上記のグランプリホワイト下地にRLM04イエロー&RLM23レッド

- タイヤ→ウイノーブラック

みたいな。

……塗装図だとプロペラスピナー先端も黄色いみたいだけど、筆者は忘れていないよね?

そちらは後で筆塗り予定です。

曲面の極狭面積なので、マスキングとエアブラシはやりづらいと判断して……。

機体色も基本的に1機目とまったく同じ色を使用しています。

下面のRLM65ライトブルーのみ、水性ホビーカラーからMr.カラーのものに変更していますが。

マスキングテープは1機目で使用したものを再利用している。

これで切り出す手間と資材費を浮かせることができるはず。

この使い回し、以前のHe111Zで筆者が味を占めたみたいだね。

ただ胴体周りなど、曲面の部分は多少やりづらいですな。

一度適当なビニールテープに貼り付けて保管していましたが、平面と曲面とでは角度が変わってしまうので……。

地球儀で見た世界と、平面な世界地図で見た世界だとまた違って見えるみたいな。

合わなくなった箇所の補修の他、エンジンナセル周りの塗り分けはコンドル軍団版とドイツ空軍版で異なるようだったので新規にマスキングしている。

コンドル軍団版だとエンジンナセル側面は上面色1色だったけど、ドイツ空軍版は側面に上面色と下面色の境界ができるようでね。

今回の戦果

マスキングテープを剥がすとこんな感じに。

使い回しで粘着力が落ちていたのか、塗料の吹き込みや線の歪みが目立ちますな。

今回はここまで。

次回はマーキングとウェザリングを行い、一気に完成させよう。

続きは次回!