模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が先日購入したフジミの再販品、九九式艦上爆撃機を早速完成させましたな。

今回は購入品か、それとも既存の積み崩しか……。

既存の積み崩しにしよう。

引き続き、航空機キットを紹介する。

他ジャンルマダー?

筆者が積み山の箱を減らしたがっていてね。

それで比較的部品の少ない航空機キットから手をつけることにした。

キットによっては積み重ねしづらいキャラメルボックスもありますからね。

今回のお題 イタレリ 1/72 フィアットCR.42ASファルコ

今回作るのはこちら。

イタレリよりフィアットCR.42ASファルコだ。

同社からはスケール違いの1/48も発売されているようだけど、今回はいつも通り1/72となる。

お、今回は複葉機だね。

零式観測機以来かな。

というか、複葉機はそれしか今までに完成していませんな。

筆者は張り線のやり方がよくわからず、また支柱を合わせるのが苦手らしく。

フィアットCR.42とは?

この機体は第二次世界大戦期に活躍したイタリアの複葉戦闘機だ。

機体名のCRは設計を担当したチェレスティーノ・ロザテッリ技師から。

ファルコという名称はイタリア語で鷹を意味する。

同じ愛称のレジアーネ社製戦闘機、Re.2000とは特に関係はない。

近い時期に名前被り……。

それまでのイタリア空軍には複葉の戦闘機、フィアットCR.32がいた。

1930年代というと丁度航空機が固定脚から引き込み脚へ、複葉機が単葉機へと移り変わる過渡期だった。

そんな中、同時期のスペイン内戦でCR.32はソ連製のI-15やI-16戦闘機を圧倒する戦跡を収める。

I-15にI-16……

調べてみたけど、I-16って単葉機なんだよね。

単葉機に勝る複葉機……。

そんな好評だったCR.32の発展型として作られたのがフィアットCR.42。

開発は順調に進み、1939年には初飛行する。

1939年……

第二次世界大戦が始まる年だよね。

ドイツでは既にBf109がE型まで登場しています。

同じ欧州では1938年の時点で英国のスピットファイアが部隊引渡し開始。

日本ですと海軍の九六式艦上戦闘機や陸軍の九七式戦闘機が登場済み。

また1939年4月に零戦の試作機が初飛行していますな。

見事に近代的な単葉機ばかり。

あれ、イタリアにはMC.200サエッタがあったよね?

1939年となりますとMC.200は既に部隊配備もされていましたな。

ただ初期は不具合も多かったらしく、保守的なパイロット達からはCR.42の方が好まれたという話もあるようで……。

CR.42は複葉機としては高速な最高速度430km/hほど。

しかしあくまでも複葉機としては。

さすがに最新鋭の単葉機相手には速度差が大きく、次第に戦闘爆撃機などの用途に使われるように。

今回のキットの機体も、主にアフリカ戦線で戦闘爆撃機として使われたものが収録されている。

一機だけドイツのDB601エンジンを搭載したものが試作されたとか。

それは520km/hのスピードが出たようですな。

複葉機であるものの他のイタリア機同様、ハンガリーやスウェーデンなどに輸出された機体やドイツ軍によって夜間の地上攻撃機として運用された機体も存在する。

戦後も練習機としてしばらく使われたのだとか。

……そういえば複葉機ってなんで登場したんだろう。

最初から単葉機でいいのに。

- 黎明期の飛行機はエンジン出力が低く、飛行するためにはより大きな揚力を得る必要があった

- 揚力を大きくするには主翼面を広くすればいい。ただ当時の技術や材料だと薄い一枚の主翼を持った飛行機(単葉機)は作れず。

- 単葉機にするなら強度を確保する必要があり、その結果主翼自体に厚みができたり補強用のワイヤーが多くなり大きな空気抵抗が発生するので低性能に

- 一方複葉機は主翼間に支柱を使うことで主翼自体を薄くできた。ワイヤーが多くなるのはこちらも同様

- やがてエンジン出力の向上やジュラルミン類の材料が出現。薄い主翼でワイヤーも不要な単葉機が作成可能に。反対に複葉機は主翼間で空気の流れが干渉したり、支柱やワイヤー部分で空気抵抗が発生するなどして高速化に不向きだったので廃れるように

……といった流れのようです。

エンジン出力の向上で変化したというのは固定脚と引き込み脚なんかもそうですな。

複葉機も後期では上下主翼の位置をずらして空気の流れの干渉を抑えたり、支柱やワイヤーを減らして空気抵抗を軽減しているんだけどね。

そんな複葉戦闘機の究極系となったフィアットCR.42ファルコ。

本場イタリアのイタレリから発売されている戦闘爆撃機型のキットを組んでみよう。

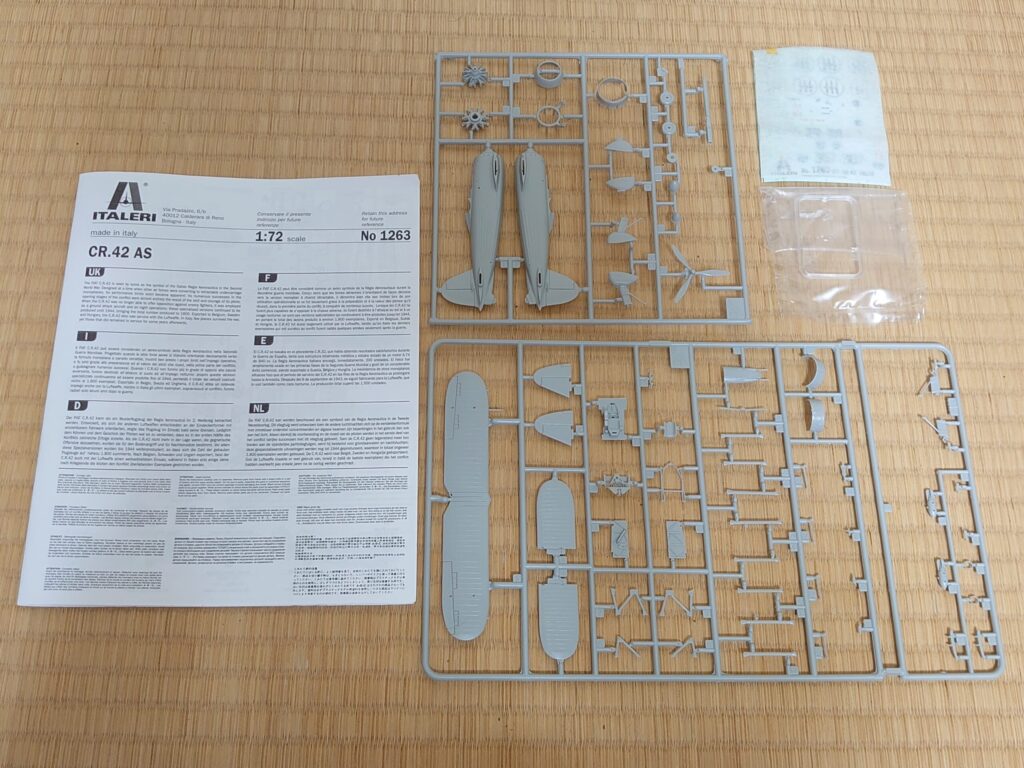

箱の中身を確認する

それでは開封。

中身はこんな感じだ。

あら、いつもの注意書きびっしり袋がないような。

このキットは中古品だった。

なので前の持ち主が開封済みだったのだろう。

幸い部品の欠損はなさそうだ。

筆者の記憶が正しければ、確か秋葉原のイエローサブマリンさんの中古品コーナーで購入したもののはずです。

購入時期は10年ぐらい前かと。

キットはプラランナーが2枚にクリアーランナーが1枚の計3枚。

クリアーランナーは前面風防1パーツのみですな。

パーツのモールドは凹。

ただ鋼管羽布張り構造の機体なので、モールドよりも凸凹した表面が目立ちますな。

いつぐらいのキットなんだろう?

結構新しくも見えるけど。

諜報部の情報によると、確認できた範囲で最も古いのが2006年に発売された同機の戦闘機型のキットだそうです。

今回の戦闘爆撃機型はそれにパーツを追加して、2007年頃に発売されたという情報がありますな。

キットの箱にも2007の文字があったので、それで間違いないかと。

現在は2025年なので18年前に。

スケールモデルとしては最新ではありませんが、2000年以降のものなので極端に古くもありませんな。

無論、細かい仕様を変更して現在も流通している。

確認できた範囲で近年発売された仕様としては、2020年にバトル・オブ・ブリテン80周年を記念して戦闘機型が新規パッケージで発売。

また今年にも夜間戦闘機型が発売されたようだ。

昨今の国際情勢の影響を受けてか、イタレリ製品も店頭であまり見かけなかったり高騰化していたりしますな。

珍しいアイテムが多いので気になりますが……。

付属デカール。

年月が経った中古品なので少々汚れているが、おそらく問題なく使えるだろう。

白い部分も変色がないのが魅力的だ。

例によって上側に共通マーク。

下側に各塗装ごとのマーキングだね。

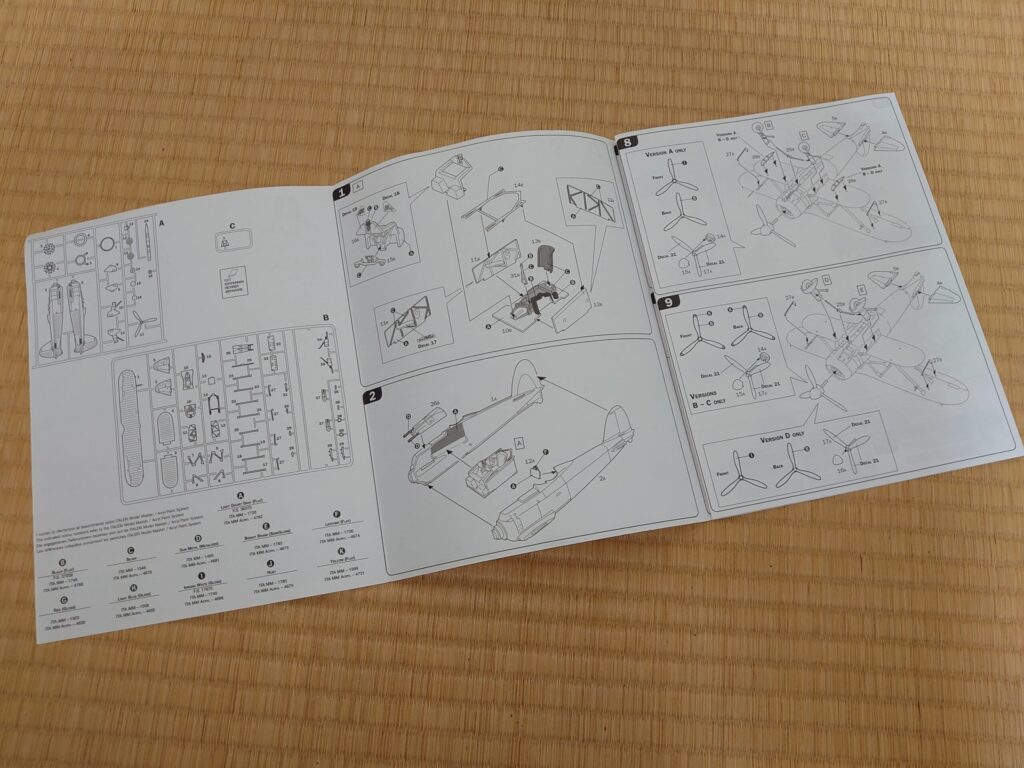

付属の説明書。

機内表現もインジェクションキットとしては十分そうですな。

後は精度なわけですが、こればっかりは実際に組んでみないとわかりません。

イタレリ製品って、意外と70年代発売の古い製品よりも90~00年代の新しい製品の方が精度が悪いパターンがあるからねぇ。

プロペラスピナーや主脚などいくつか選択式の部分がある。

この辺りごっちゃにならないよう注意しよう。

塗装は4種類。

Aパターンは他のイタリア機にも見られる、サンド色にピーマン輪切り迷彩。

それ以外の機体はグリーンの地にブラウンの斑模様となっている。

下面はいずれも同一のグレーだ。

一部の色はFSコード指定されているので、それを参考にしてもいいだろう。

FSコード……

Mr.カラーや水性ホビーカラーの300番台でよく見かけるやつだよね。

Federal Standard595という、アメリカ政府の定めたコードのようですな。

なので基本的に現用の米軍機向けの塗料が多いという。

5桁の数字でつやの有無や色の種類、明暗を示しているのだとか。

前述通り今回のキットは塗装によっていくつかパーツを選択するので、先にどれで作るか決めておこう。

今回はボックスアートにもなっている、塗装図Dで仕上げる予定だ。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から作業開始となる。

さて今回はどうなるかな。

イタレリ製品は精度のばらつきが多いから……。

問題は、このキットが複葉機であることですな。

支柱や張り線など、筆者が苦手なものが多いので……。

張り線は少ないので、支柱合わせがもっとも苦戦するポイントになるだろう。

ともかく、詳しくは組み立ててから確認しよう。

続きは次回!