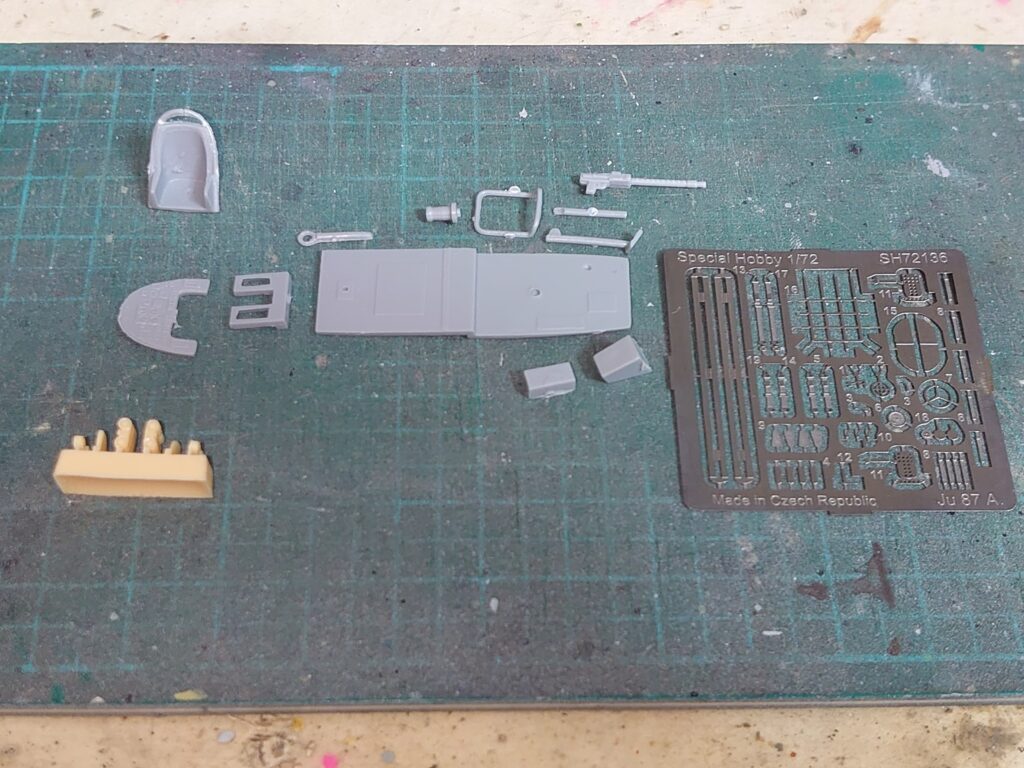

スペシャルホビーより、最初の量産型となったA型のJu87スツーカを作っていきましょう。

前回は箱の中身を確認した。

今回は組み立て開始。

例によって、合わせ目が発生する部分をくっ付けてからコクピットを組んでいこう。

筆者がなんかポチっていたんだけど。

また積みを増やすつもりですかな。

おそらく前々から気にしていたタミヤの新商品だろう。

そうなると、到着までもう少し時間があるはずだ。

それまでに積みを減らしておかないとね。

ということで、今日も積みを減らすべく、作戦を開始する。

接着部分の貼り合わせ

まずは合わせ目が発生する箇所の貼り合わせから。

とりあえず主脚のタイヤと主翼部分ですな。

主翼は接続ピンのようなものはないので、自分で位置を決めて接着します。

特に穴開け指示などはありませんな。

一方タイヤパーツは押し出しピン跡が凸状に残っている。

そのままでは干渉して隙間ができるので、先に削り落として平らにしておこう。

こちらも接続ピンはないので、ずれないように合わせて接着だ。

合わせ目消しについては過去記事をチェックしてね。

どのパーツも反っていて接着剤が乾燥する前に剥がれそうだったから、クリップで抑えながら待つといいかな。

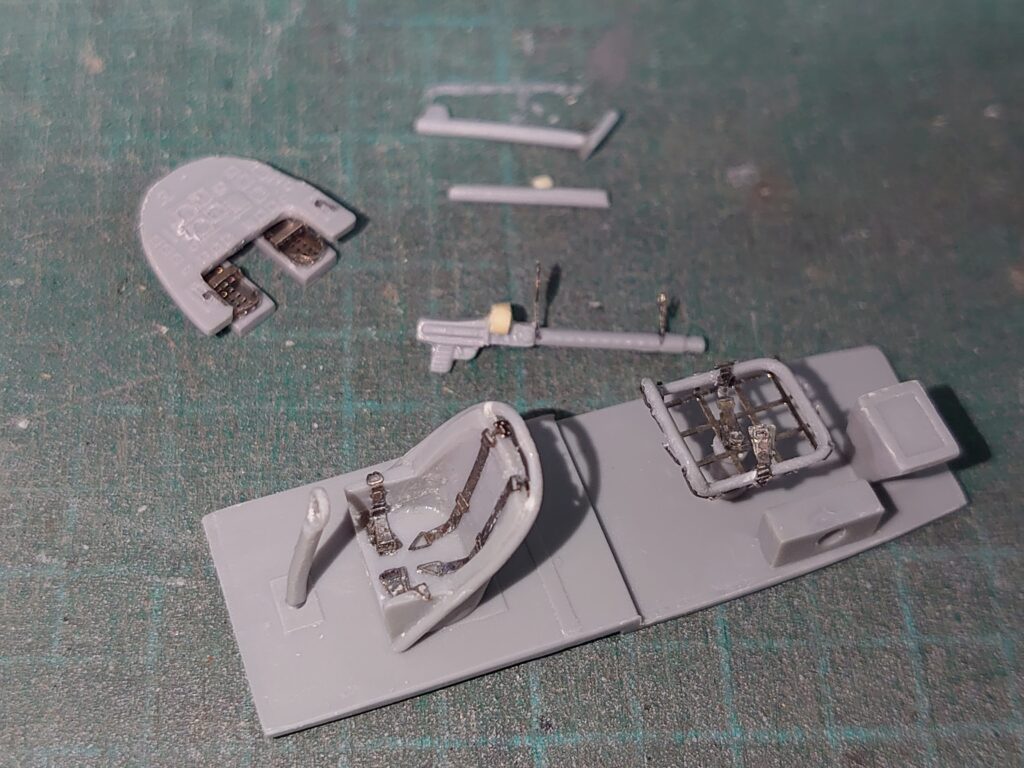

コクピットの組み立て

続いてコクピット。

まずは床板とその周辺にくっつく部品から。

チェコメーカーの簡易インジェクションキットのよくあるパターンとして、部品の取り付け指示が曖昧なところがありますが……

このキットは珍しく、パーツの取り付け位置のほとんどにダボや凸モールドがありますな。

他の簡易インジェクションキットはほとんどがイモ付けだったから、補強やら資料やらが必要だったけど、これは嬉しいね。

ただこのエッチングパーツの量は……。

座席のシートベルトなんかはともかく、後部座席の網目状の座面もエッチングパーツとなっている。

筆者が素人時代に購入、箱を開けた瞬間放置ルート入りしたという理由が君たちにもわかるだろう?

組み立てるとこんな感じに。

後部座席の網目パーツは長い前側を後回しに。

先に短い3方向のを接着してから、現物あわせで前側の長いのを曲げて合わせていますな。

正直、米粒以下の大きさのエッチングも多いんだよね。

筆者も作業中に一部紛失しているみたいだけど、見た感じわからないという。

レジンパーツも、後部機銃のマガジンに一つ使いますな。

このパーツはサイズが合わないのか、そのままでは入りません。

機銃本体の取り付け部分を削って細くすると良いかと。

筆者は作業中にレジンのマガジンを一度折ってしまいましたが。

計器パネルとセットになったペダルパーツはプラ製とエッチング製の選択式。

今回はエッチング製にしてみた。

正直ペダルは奥まっていて外からほとんど見えなくなりそうなんだよね。

エッチング製だと作業中に外れるし、プラ製でも良かったかも。

このペダル、実際の取り付け位置を示すモールドに従うともっと上にズレた位置にするのが正しい。

ただ筆者としては

「あまり上だと計器と重なって実際に踏めないのでは?」

となり、指示より下にズラしている。

本体との接着強度を出すために、実際はこの後更に下へズラしている。

詳しくは後述するけどね。

計器とペダルの接着は後回しがいい、ってことかな?

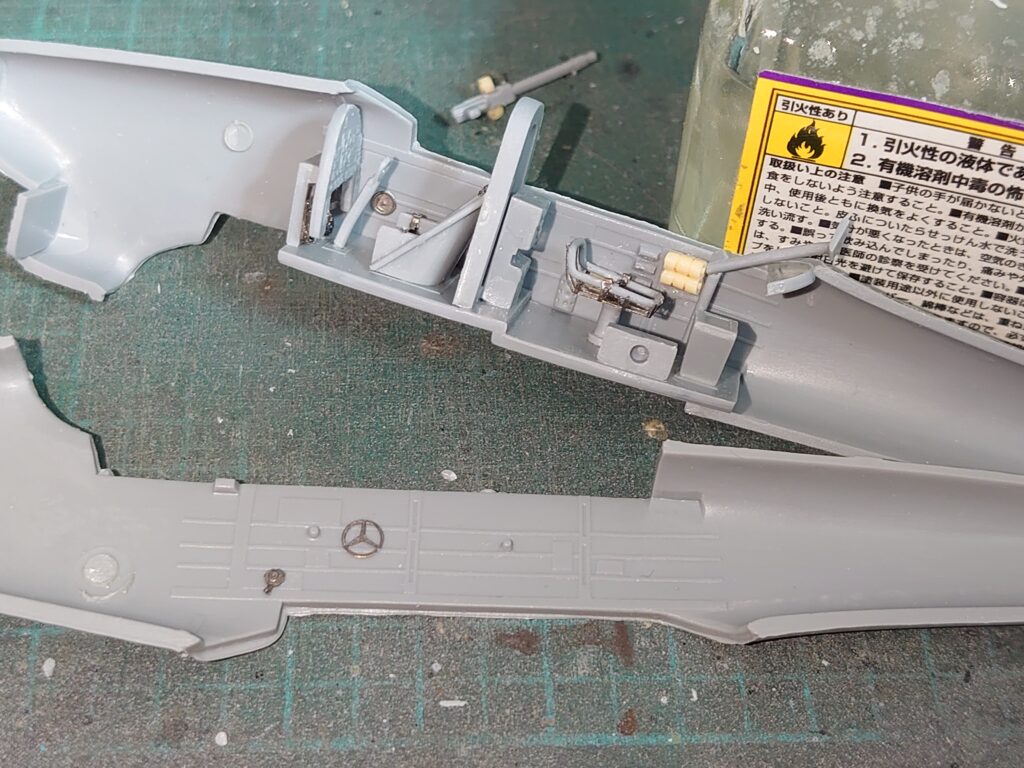

更にコクピットの組み立て

更に進めていきましょう。

残りの部品や側壁部分に貼り付ける部品。

更に、機体へ挟み込むことになる機首のラジエーターなどを用意します。

ここもプラパーツは取り付け位置を示すものがあるのとないのでごっちゃに。

レジンパーツやエッチングパーツは位置が曖昧なのがほとんどだけど。

取り付けるとこんな感じ。

……ですが、かなり曖昧な指示だったので、筆者の推測も含まれることはあしからず。

特に機銃の予備マガジン取り付け位置が不明でしたな。

6連の予備マガジンについて、他社製品のA型とかも少し調べて見ていたけど……

側壁ではなく後部の隔壁にくっつくようになっているパターンが見られた。

このキットは後部座席の後部隔壁が省略されているけどね。

画像の位置だと座席に干渉するので、上記のことも考えてこのあともう少し後ろにズラしたところで再接着している。

後部機銃架も細いし接着強度が出ないという。

そこもこの後もう少し調整をしている。

それとさっきの計器&ペダル。

キットでは機体上側から計器が宙吊り状態になっているような感じの指示だった。

ただそれでは接着強度が出ないので、筆者はペダルの位置を所定よりも下にズラして計器と接着。

床板とペダルを接着する形で本体に固定している。

……なんか情報がゴチャゴチャしてきたなぁ。

側壁部分のパーツと床板側のパーツが干渉することもあるので、仮組み確認は念入りにやっておきましょう。

それと計器が機体上側から宙吊りというのは、他の簡易インジェクションキットでもよくありましたな。

そちらのパターンで組む場合、エポキシパテなどで裏から補強してやるとよいかと。

機内の塗装

その後は機内の塗装。

今回はエアブラシを使うタイミングが合わなかったので、オール筆塗りにしてみました。

キットだと機内はRLM66ブラックグレーが基本となっている。

ただ筆者は今回RLM02グレーを塗っている。

手持ちの水性アクリジョンのを筆塗りしてみた。

金属パーツが多いので、先にプライマーもしくはプライマー入りサーフェイサーを塗っておくのも忘れずに。

なんかスツーカってキットのメーカーによってRLM02だったりRLM66だったり機内塗装の指示が曖昧なんだよね。

筆者はとりあえず前期の機体はRLM02、後期の機体はRLM66で塗り分けているようです。

他にもRLM66は搭乗員区画内だけで、それ以外の主脚周りとかはRLM02の指示が多いように思える。

この辺りは日本軍機のコクピット色と青竹色の使用箇所に似ているようにみえるね。

キットによってはあちらも

「搭乗員区画含めて全て青竹色」

みたいなパターンがあるけど。

筆者自体が詳細な資料とかを持っていないので、その辺り不明ですが……。

たまには資料とか買ってみたら?

資料を買う金があったらそれでキットを買うのを優先してしまうので……。

「数千・数万円する資料を全て揃えてからでないとキットを作ってはいけない」

というのもおかしな話だろう。

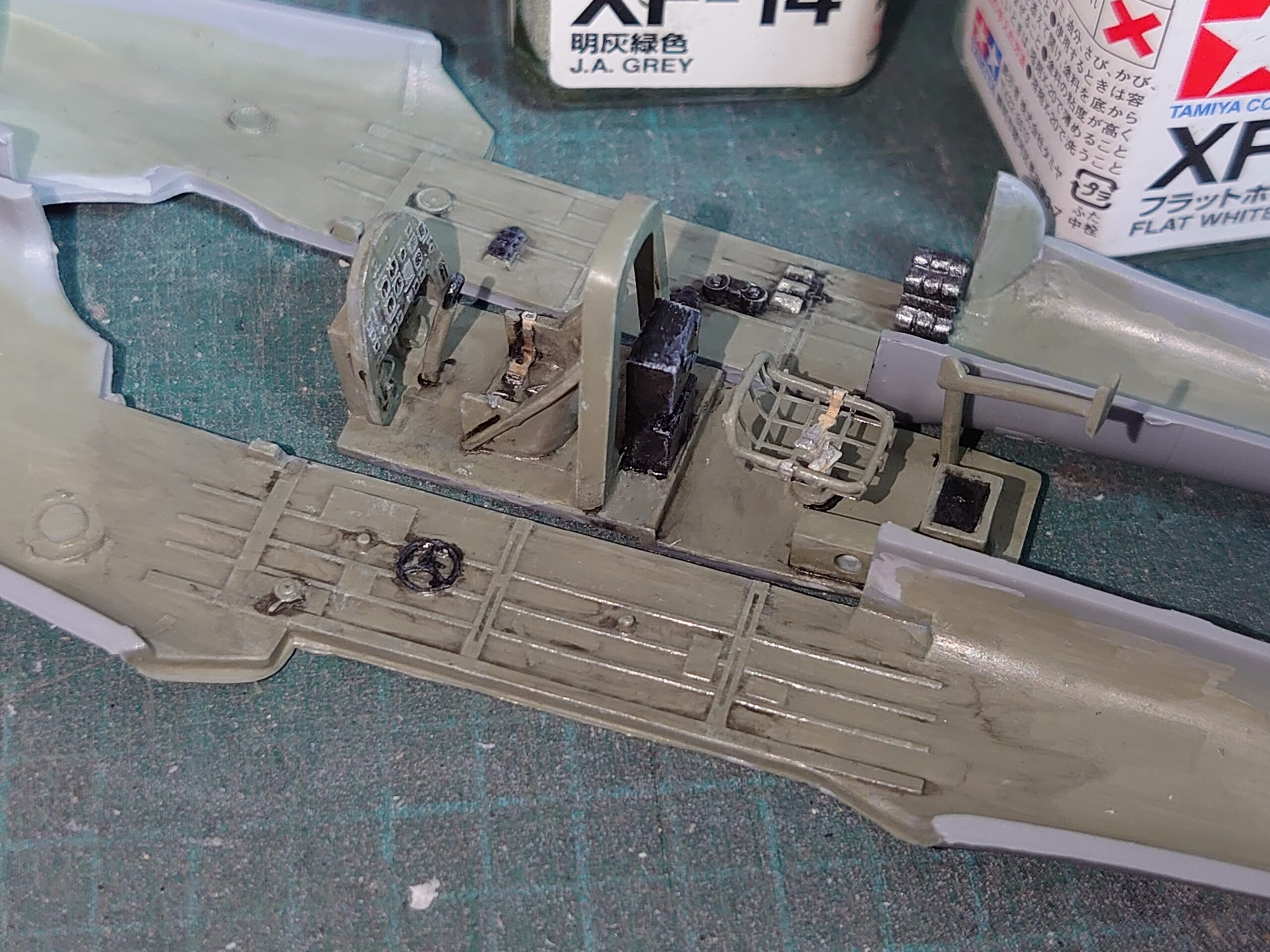

機内のウェザリング

そのまま機内を軽くウェザリング。

- タミヤのスミ入れ用ブラックでスミ入れ

- タミヤエナメルのフラットホワイトと明灰緑色でドライブラシ

といった感じですな。

なんかただ汚くなっていない?

せっかくのディティール面が……。

細かいエッチングが多いので、あまり強くふき取ったりドライブラシで擦ったりできなかったというやつです。

水性アクリジョンもMr.カラーなどに比べると塗膜が弱いのか、少しエナメル塗料が染み込んだ感じになりやすいといいますか。

ドライブラシの2色は計器や黒い機器部分のみホワイト、それ以外の部分は緑色を使っている。

こういうモールドで凸凹した計器は黒のスミ入れと白のドライブラシだけでもそれらしくなる。

今回の戦果

そして胴体で床板を挟み込み。

床板の接着箇所がはっきりしているので、ここはまだ簡単なほうですな。

機銃架が引っかかりそうになるというか。

というか機銃本体はさっきから転がってばかりで、本体には接着されていないね。

A型スツーカの機銃部分はB型以降のものとは異なり、風防の細長いスリットから飛び出た形になる。

外側から後付けできそうだったので、ここではまだ接着していない。

先に取り付けると、塗装の際に邪魔になりそうというのもあったけどね。

というより機銃架もこの後外れてしまっていたり。

ここで再度取り付けても引っ掛けて破損する可能性が高いので、後回しにしてしまいましょう。

今回はここで中断。

次回は冒頭に貼り合わせてそのままだった、主翼や主脚周りの組み立てを行う予定だ。

続きは次回!