ソードより発売されています、レジアーネRe.2002戦闘爆撃機を作っていきましょう。

前回は組み立てを終えた。

今回は塗装・マーキング作業となる。

ここまで来ればもう安心。

塗るだけなら普通のキットと変わらないからね。

強いて言うなら、今回は2機同時製作なので時間がかかりそうといったところでしょうか。

そこまで複雑ではないはずなので、サクッと塗ってしまおう。

それでは作戦を再開する。

塗装図の確認

収録された塗装は2種類。

イタリア軍所属機とドイツ軍所属機になります。

似ているように見えて違う色を使っているんだよね。

それぞれの軍の標準的な塗装というか。

今回のキットはかつてイタリア機狩りをしていた筆者が2個用意している。

両方の塗装で作ってみよう。

下塗り

道中までは同じ色を使うので、並行して進めていきます。

- 風防や脚カバー内部→Mr.カラーの312番、グリーンFS34227

- 全体の下塗り→クレオスのMr.サーフェイサー1000

- スピナー(ドイツ軍仕様)、帯部分の塗装・下塗り→Mr.カラーのグランプリホワイト

- ドイツ軍仕様機の帯の黄色→Mr.カラーのRLM04イエロー

- エンジン先端→タミヤラッカーのジャーマングレイ

- プロペラの塗装・金属色部分の下塗り→Mr.カラーGXのウイノーブラック

- 脚→Mr.カラーのシルバー

- エンジン→Mr.カラーの黒鉄色

といったところです。

スピナーや胴体の帯の塗り分けで、イタリア軍とドイツ軍の違いが見られますな。

黄色い部分の下地に白。

金属色の部分の下地に黒。

これで塗りやすくなったり、発色しやすくなるパターンだね。

黒鉄色の下地に黒はいい感じ。

黒鉄色は黒っぽい色で隠ぺい力が高いと思いきや、そうでもなかったりする。

なので普通に塗ると厚塗りしがちだ。

下面色の塗装

脚格納部分や帯をマスキングして下面色を塗っていきます。

ここで両者色が分かれますな。

イタリア軍所属機はMr.カラーの306番、グレーFS36270で。

ドイツ軍所属機はMr.カラーのRLM65ライトブルーを使っています。

塗装図だとドイツ軍仕様の下面色はRLM76ライトブルーなんだよね。

上面色がRLM70と71で、これと組み合わせる下面色はRLM65の方が一般的だ。

なので筆者が変更してしまっている。

現地で混ぜた可能性もありそうだけどね。

RLM76ライトブルーは大戦中期以降のBf109やFw190など、どちらかといえば戦闘機に使われていることが多いですな。

対するRLM65ライトブルーは大戦直前から使われており、大戦中期以降は主に爆撃機や攻撃機・偵察機などに塗られています。

高空を飛ぶ戦闘機と、低空を飛ぶそれ以外の航空機の違いが影響しているのでしょうか。

上面色の塗装

ここから上面色に。

両者で異なる塗り方のため、順番に見ていきましょう。

まずはイタリア軍仕様。

こちらはグリーンの単色塗装。

Mr.カラーのRLM80オリーブグリーンを塗ってしまいます。

他のイタリア軍機同様、主翼や水平尾翼の前縁下面にも上面色が回りこむので見逃さないように。

胴体下部のリブ周りに上面色が吹き込みやすいので、その辺り注意だ。

筆者も下面色を吹き直したりして修正している。

あらかじめ簡易的にマスキングしてから大面積を吹きつけ、簡易マスキングを剥がしてから小面積を修正しつつ吹き付けてもいいだろう。

筆者は境界部分をぼかしたいので、ほとんどマスキングなしのフリーハンドだ。

イタリア軍仕様のは上面が単色だからこれで終わりだね。

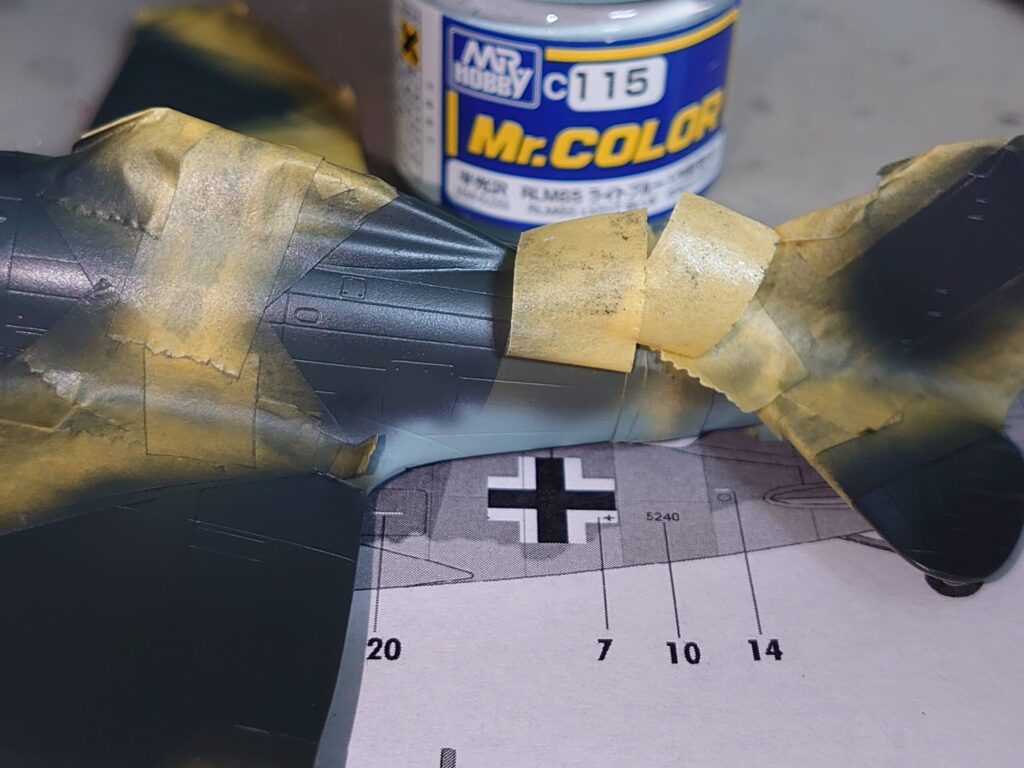

続いてドイツ軍仕様。

こちらは同軍でよく見られるスプリッター迷彩になっていますな。

まずは淡色のグリーン、Mr.カラーのRLM71ダークグリーンを塗っていきます。

今回の機体は胴体側面の色の境界線が曲面なんだよね。

直線的なスプリッター迷彩とどう組み合わせるのかな?

後で下面色を再度吹き付ける予定だ。

詳しくは後述。

スプリッター迷彩用のマスキングを施し濃色のグリーン、Mr.カラーのRLM70ブラックグリーンを吹き付けます。

プロペラスピナーもこの色のようなので忘れずに。

本家のドイツ軍機よりも突起物が少ないし、塗り分け箇所も少なめかな?

なんかいつもより楽だったような。

イタリア軍仕様だと上面色が下面に回りこんでいたけど、こちらはそれがない。

上面だけに留まる感じだ。

そして問題の胴体側面。

スプリッター迷彩のマスキングを剥がして、下面色のRLM65ライトブルーを吹き付ける。

これでスプリッター迷彩の直線的な塗り分けと、下面との曲面な境界線を両立させる。

もちろん黄色帯のマスキングはまだ剥がさないように……

おそらく実物では黄色帯を最後に塗ったはずですが。

模型だと発色の問題があるからね。

白い下地を吹いて色を揃えたところに黄色を吹き付けたほうがいい。

マスキングの手間を考えると、帯部分を覆うほうが効率的というのもある。

細部の塗り分け

その後は細部の塗り分けをしつつ、バラバラだった部品を組んでしまいます。

エンジン周りが少々組みにくいですな。

新造した軸の長さを間違えたらしく、外からそのままプロペラを押し込もうとすると軸自体が引っ込んでしまう。

なのでエンジン裏側に小さい穴を開けて、そこから真鍮線やドリルで軸を抑えつつプロペラをセット。

挟み込んだカウリング先端ごとエンジンやプロペラを機首に接着している。

なんかややこしいなぁ。

マーキング!

キット付属のデカールはこちら。

これはソード製ではなく、ポーランドのテックモッド社で印刷されたようですな。

筆者もここのデカールは別売り品でお世話になっているね。

注意書きは伊独軍双方でほぼ共通。

国籍マークはそれぞれのを使う感じだね。

鉤十字も分割されているけど付属するよ。

今回の戦果

貼り付けるとこんな感じに。

細かいコーションマークで筆者がミスっていますな。

このデカールは非常に薄くて柔らかく、凹凸部によくなじむ反面丸まったりしやすい。

あんまり持ち上げたりせず、極力横に滑らせる形で台紙から剥がしたほうが良さそうだ。

イタリア軍仕様の尾翼にある十字は白い部分が長く、少しはみでる。

後でカットしておこう。

共通じゃない国籍マークがそれぞれ1機分余ったね。

なんか別のものに使えそうな。

ドイツ軍マークはともかく、イタリア軍マークは貴重だ。

今回はここまで。

次回は仕上げのウェザリングをして完成させよう。

続きは次回!

この記事で作っているキット