タミヤMMシリーズより、中期型のティーガーI重戦車を作っていきましょう。

前回は足周りを進めた。

今回は車体上部の外装を用意し、ツィンメリットコーティング。

そのまま砲塔を形にしてしまおう。

一気に進むねぇ。

その分、まだ記事が作業に追いつき気味なんですけどね。

それでは引き離すべく、作業を再開しよう。

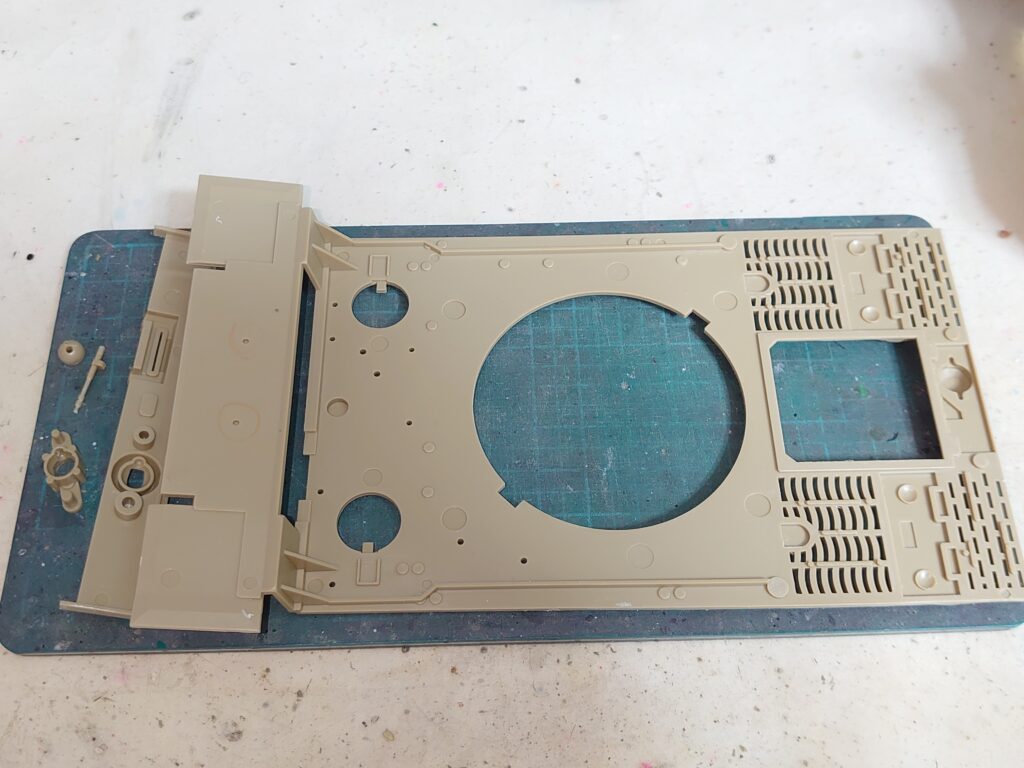

車体上部外装の組み立て

まずは車体上部から。

最初に内側から取り付ける部品を組んでしまいましょう。

主に前面の機銃部分ですな。

機銃部分は外装と内部パーツで挟み込む感じだね。

塗り分けを考えるなら後付けしたいけど、今回はそうもいかず。

今回は使わないけど……

前部にある操縦手ハッチと通信手ハッチを開けた状態にする場合は、ハッチ部分の突起を削り内部からヒンジパーツを取り付けよう。

「砲塔を回した際に開いたハッチに砲身が引っかかる」

などの理由で、筆者はいつも閉めてしまっているのだとか。

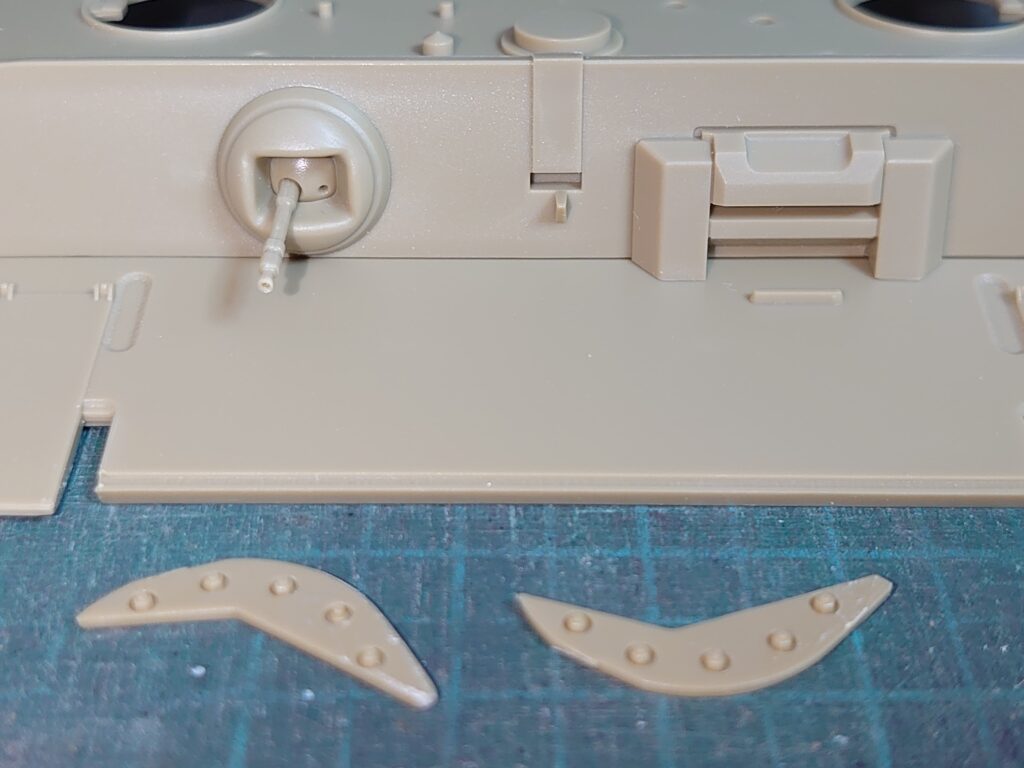

機銃部分は0.5mm径のピンバイスで凹みをつける。

これはいつもの定番工作だね。

手前にあるのは……車体下部に取り付けるパーツですな。

前回取り付け忘れたという。

このタイミングで接着しておきましょう。

内部から取り付ける部品を忘れずに取り付けたら、車体下部と合わせて箱型にしてしまう。

そのままだと少し浮きそうだったので、テープで抑えながら接着するといいだろう。

砲塔の合わせ目も整形。

これでコーティングに入れますな。

それと言い忘れていたことが一つ。

砲塔前面の防盾。

ここは砲塔外装と合わせる前に、照準孔を内部から開口する必要がある。

筆者は忘れていたせいで、外側からアタリをつけて開口をすることに。

照準孔が1つしかない最後期型との兼ね合いでそんな形になっているんだよね。

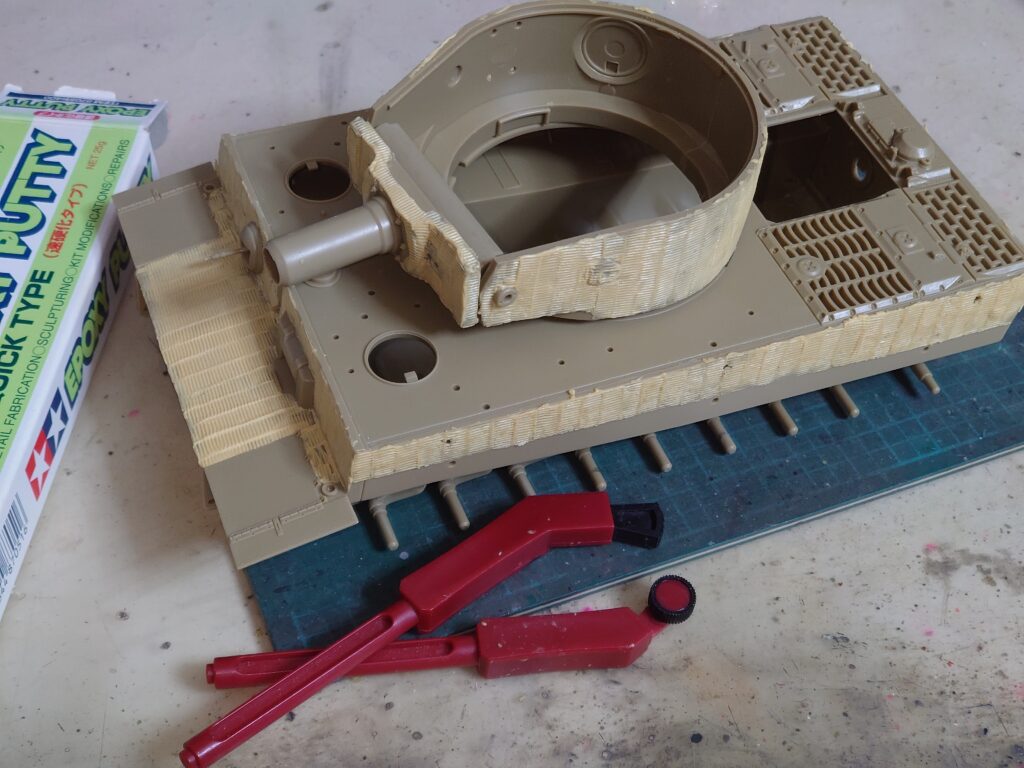

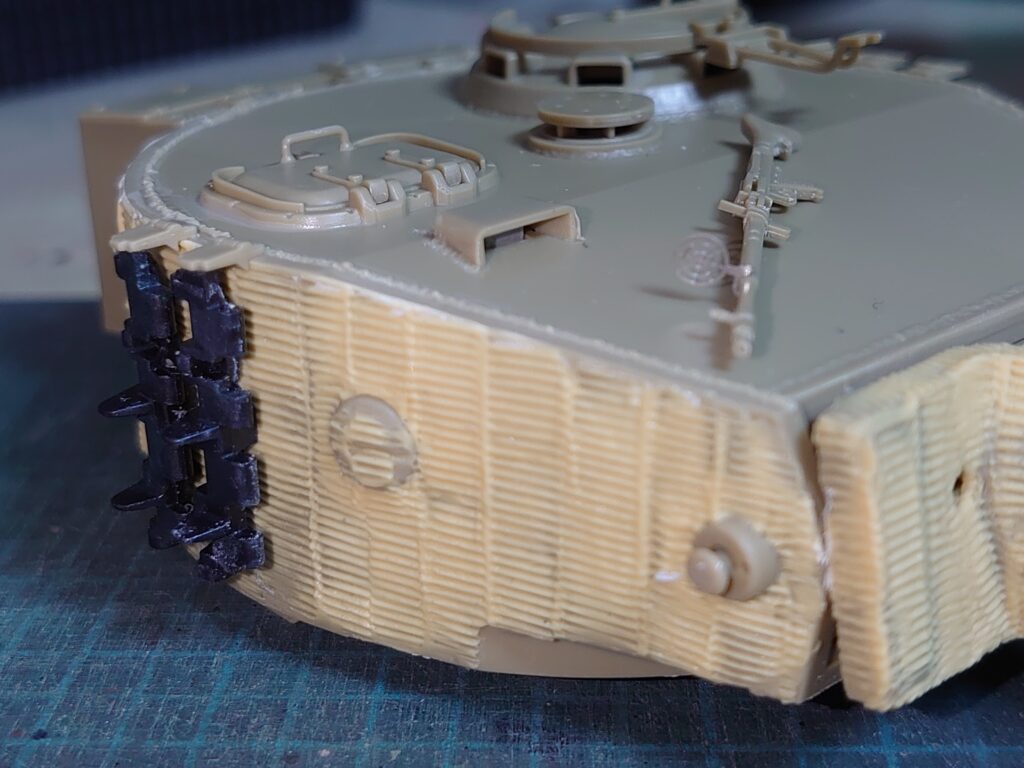

ツィンメリットコーティングを施す

ここでツィンメリットコーティングを施す。

今回は以前の後期型同様、エポパテとローラー・スタンプで施す。

パテを伸ばすのが少々難しいが、凹凸が一番目立つのが特徴だ。

コーティングについては過去記事で詳しく取り上げています。

他にも方法はあるので、お好きなものを選ぶとよいかと。

過去記事ではタミヤ製品のシール式コーティングシートも紹介している。

今回作っているティーガーIに対応したものも発売されているので、気になる人はそちらを使ってもいいだろう。

中期型・後期型双方のキットで共通のようだ。

ただし1/48スケール用のも発売されているので、間違えないように注意。

説明書の解説だと中期型ティーガーのコーティングは1943年の9月ぐらいから。

ただ他の資料だとコーティングは同年8月からって資料もあるんだよね。

どっちが正しいんだろう。

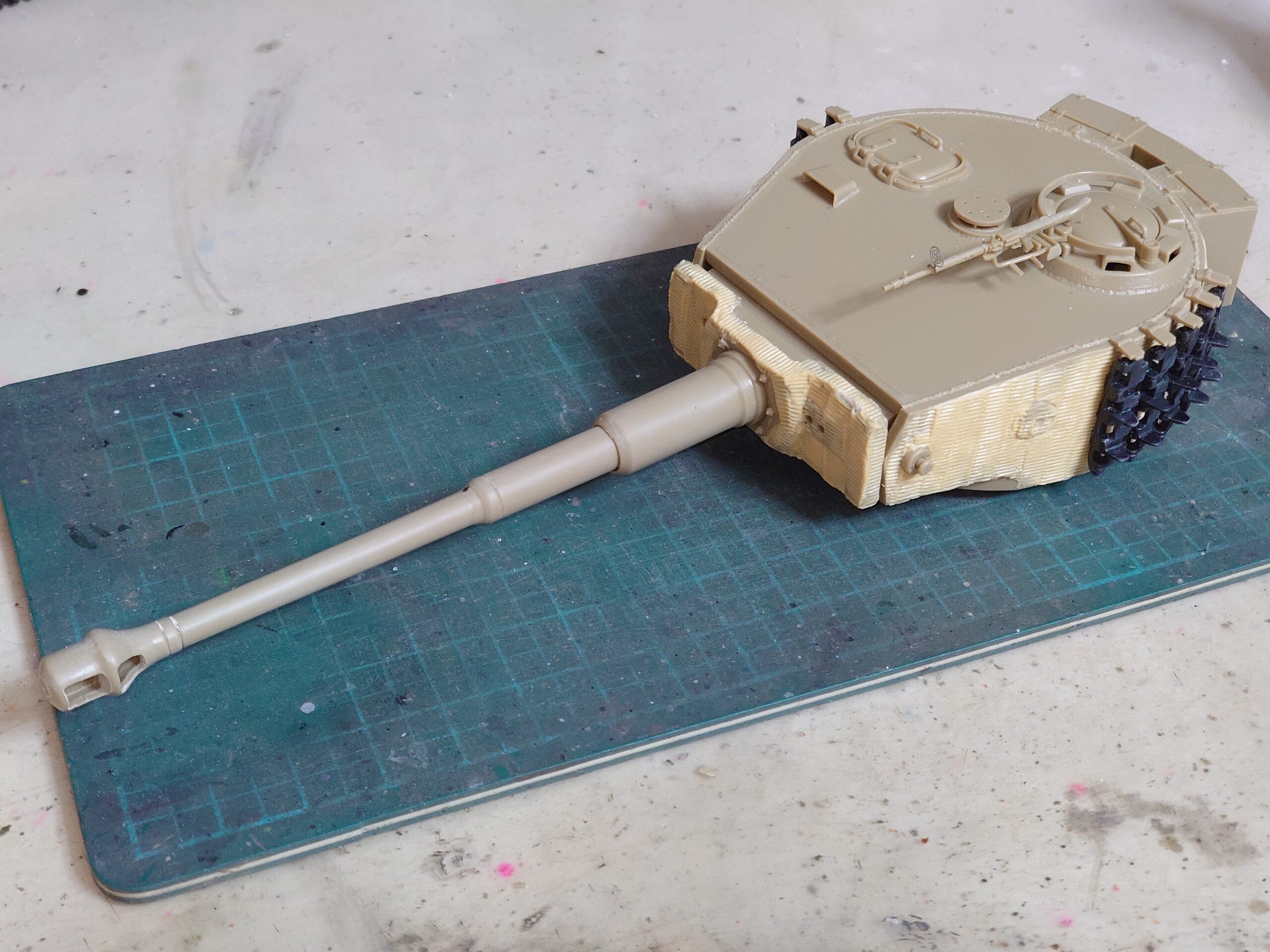

砲塔の組み立て

パテが乾燥後、砲塔を進めてしまいます。

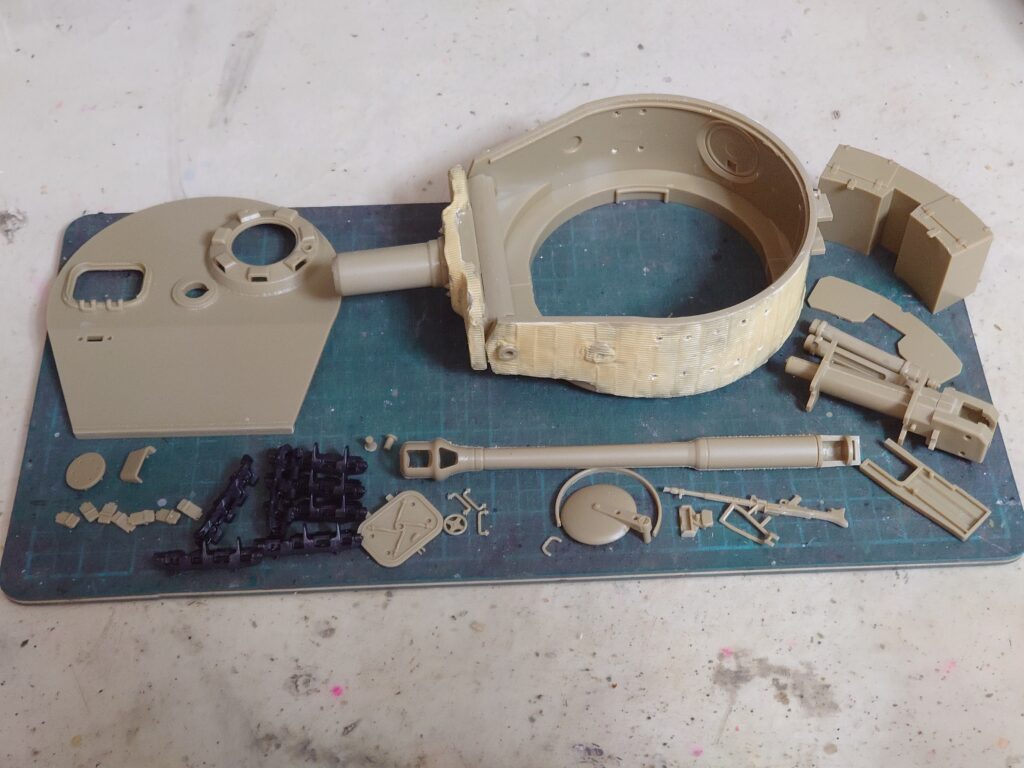

パーツはご覧の通り。

後期型と共通……と思いきや、天板部分がピルツなしのものになっていたりと変更されているようだね。

細々と手を加えています。

- 砲塔天板の継ぎ目には伸ばしランナーを使い、省略された溶接跡を追加

- 車長キューポラや装填手ハッチ前のペリスコープはそれぞれ省略されているので、とりあえず後者だけでも余剰パーツの流用で追加

- 対空機銃はタミヤ製エンジングリルセット付属のものを流用。ティーガーI用に限らず、パンターG用やIII号突撃砲用で余ったものでも使用化。今回は突撃砲用付属のものを使用

- 予備履帯は目立つ部分に押し出しピン跡があるので、削って処理

といった感じに。

そういえば、今回はタミヤのティーガーI用のエッチンググリルが手配できなかったんだっけ。

溶接跡とか押し出しピン跡なんかについては最近の過去記事で紹介しているから、そっちを参考にしてね。

今回の戦果

砲塔はこれで組み立て完了です。

お馴染みの蹄鉄型の砲塔ですな。

中期型からだっけ、このキューポラは。

初期型の直視型のキューポラは狙撃されやすかったり、ハッチを開閉する際に身を乗り出す必要がありました。

これを中期型ではペリスコープによる潜望鏡式に変更、ハッチもスライドする方式にしたというやつですな。

今回はここまで。

次回は残る車体上部を進めていく予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓

![]()