モデルグラフィックス誌2014年1月号の付録として登場した、ファインモールド製の九試単座戦闘機を作っていきましょう。

前回は箱を開けて中身を確認した。

今回は組み立て開始。

コクピットから組んでいこう。

今月も下旬に突入。

先月とは打って変わって、ほとんど飛行機しか作っていないような……。

ガンプラの在庫も処理したいところですが、なかなか進まず……。

先月末~今月頭のゲルググマリーネで消耗した反動かもしれない。

とにかく今は九試単戦に集中しよう。

それでは作戦を開始する。

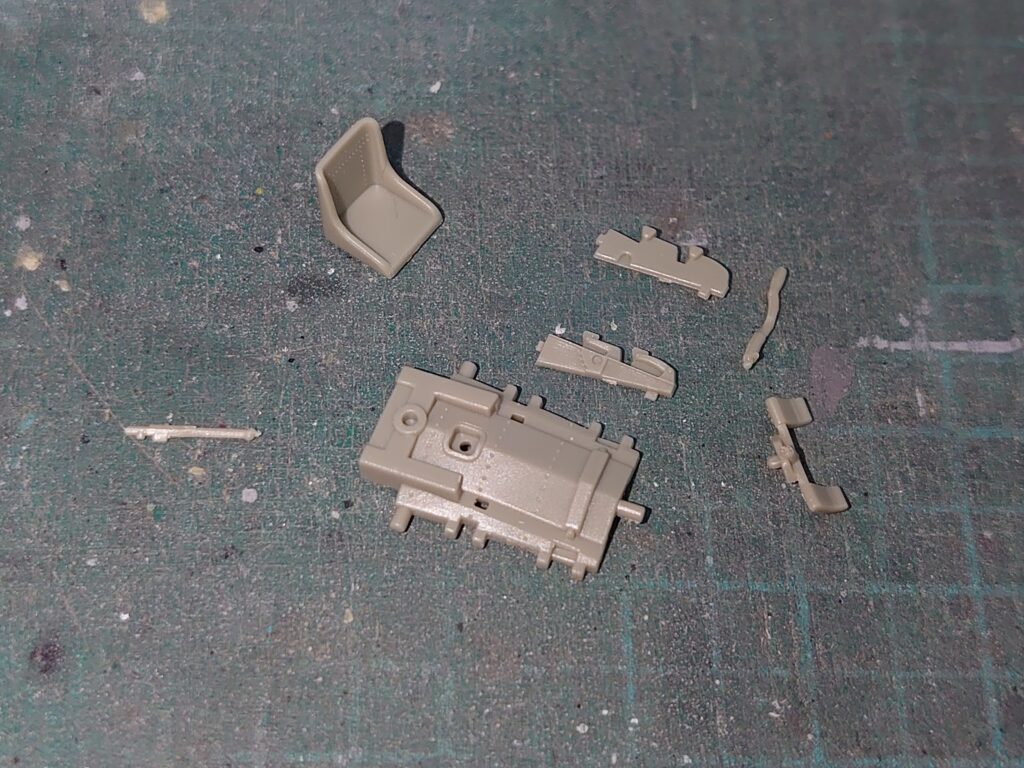

コクピットの組み立て

まずはコクピットの組み立て。

前回の零戦同様、非常に細かいパーツが多いです。

紛失には注意しましょう。

今回は風防が開放式の機体。

完成後もよく見えるタイプだから……。

組み立てるとこんな感じに。

床と座席、そしてそれらの接続部分は箱組みのような感じになります。

歪まないよう注意ですな。

筆者はいつも流し込み速乾のを使っているけど、こういう細かいパーツは通常のトロトロしたタイプの接着剤がいいんだよね。

乾燥が遅い分箱組みパーツの位置決めがしやすかったり、極小パーツに塗っても流れ出なかったり。

トロトロタイプで調整しつつ接着して、位置が決まったら流し込みで固着させるとより確実だろう。

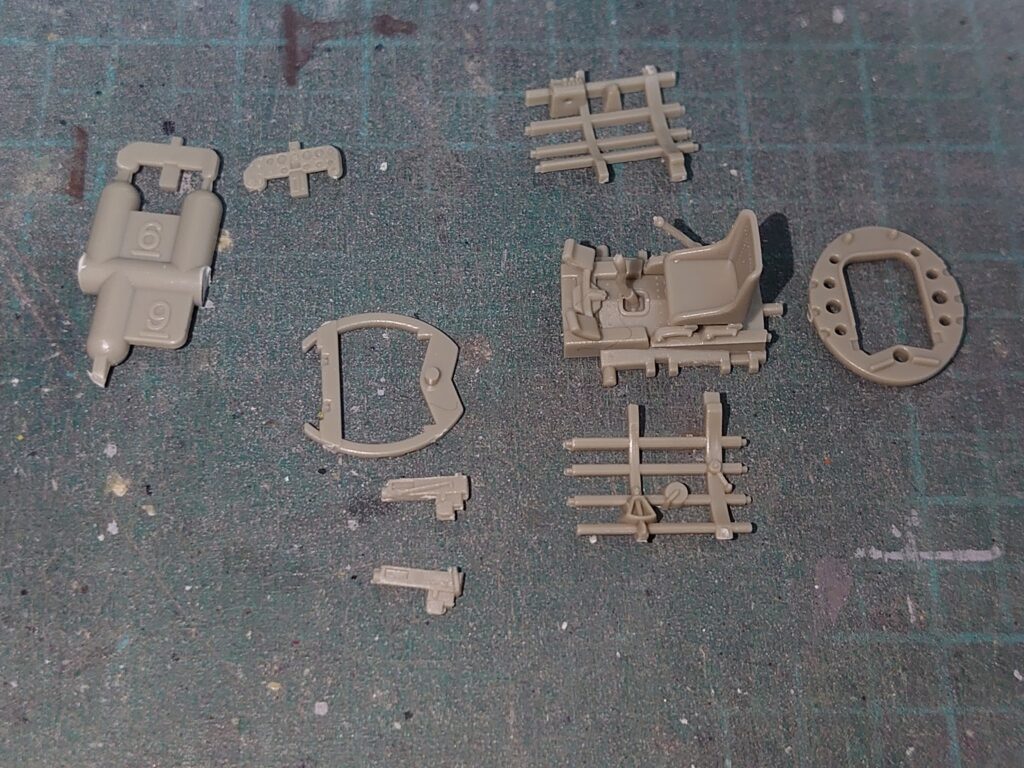

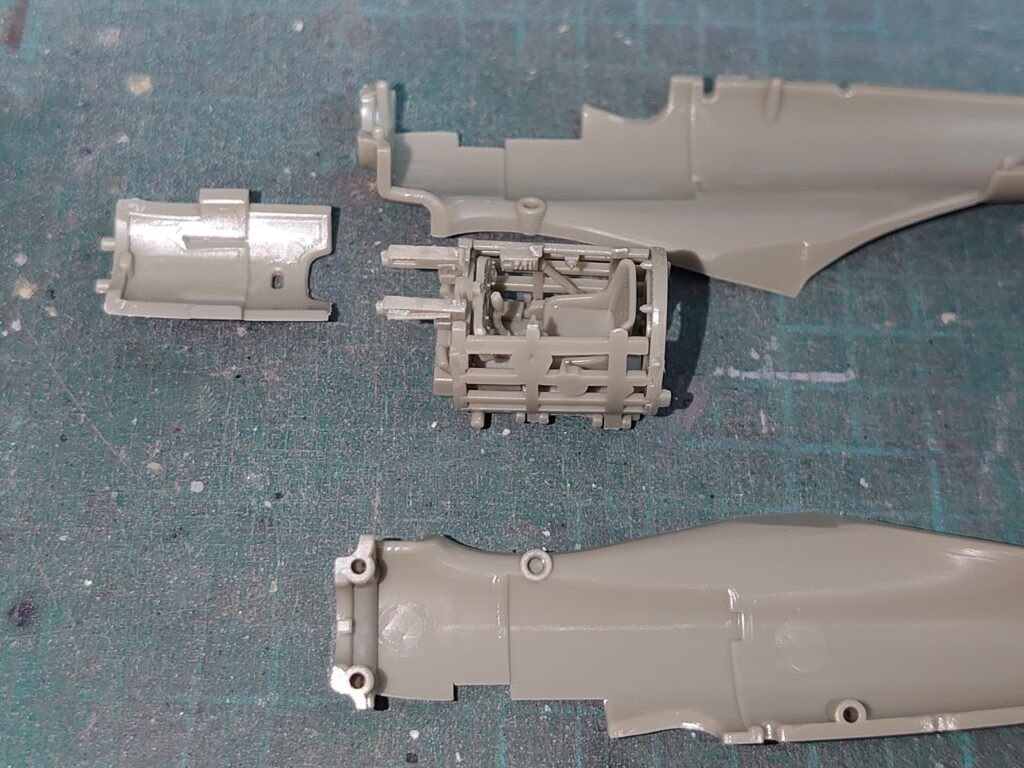

更に機内を組み立てる

更にコクピットを組み立て。

今度は計器や仕切り板など、骨格部分の組み立てになりますな。

計器盤はモールドの有無で2種類付属する。

今回はモールド有りを選んだ。

無しのほうはただの板状だが、その分デカールが貼りやすいものとなっている。

自分の腕に合わせて選択しよう。

側面パーツは格子状で、ランナーやゲート部分との区別がつきにくいね。

間違ってパーツ部分を切り取らないようにしないと。

パーツ部分とゲート部分では微妙に細さが違います。

説明書のパーツ形状も確認しつつ、よく見て作業しましょう。

組み立てるとこんな感じに。

ここも乾燥の遅いトロトロタイプの接着剤を使って、まず組んでみるとよいかと。

完全固着する前に胴体パーツで挟み込んで、パーツの合いも確かめておきましょう。

筆者は先に全てパーツを組んでから塗装やデカール貼りを行うパターンにした。

ただ奥まった部分の塗装や、計器デカールが少し貼り付けにくくなる。

気になる人は部分的に組んだ時点で塗装を始めるといいだろう。

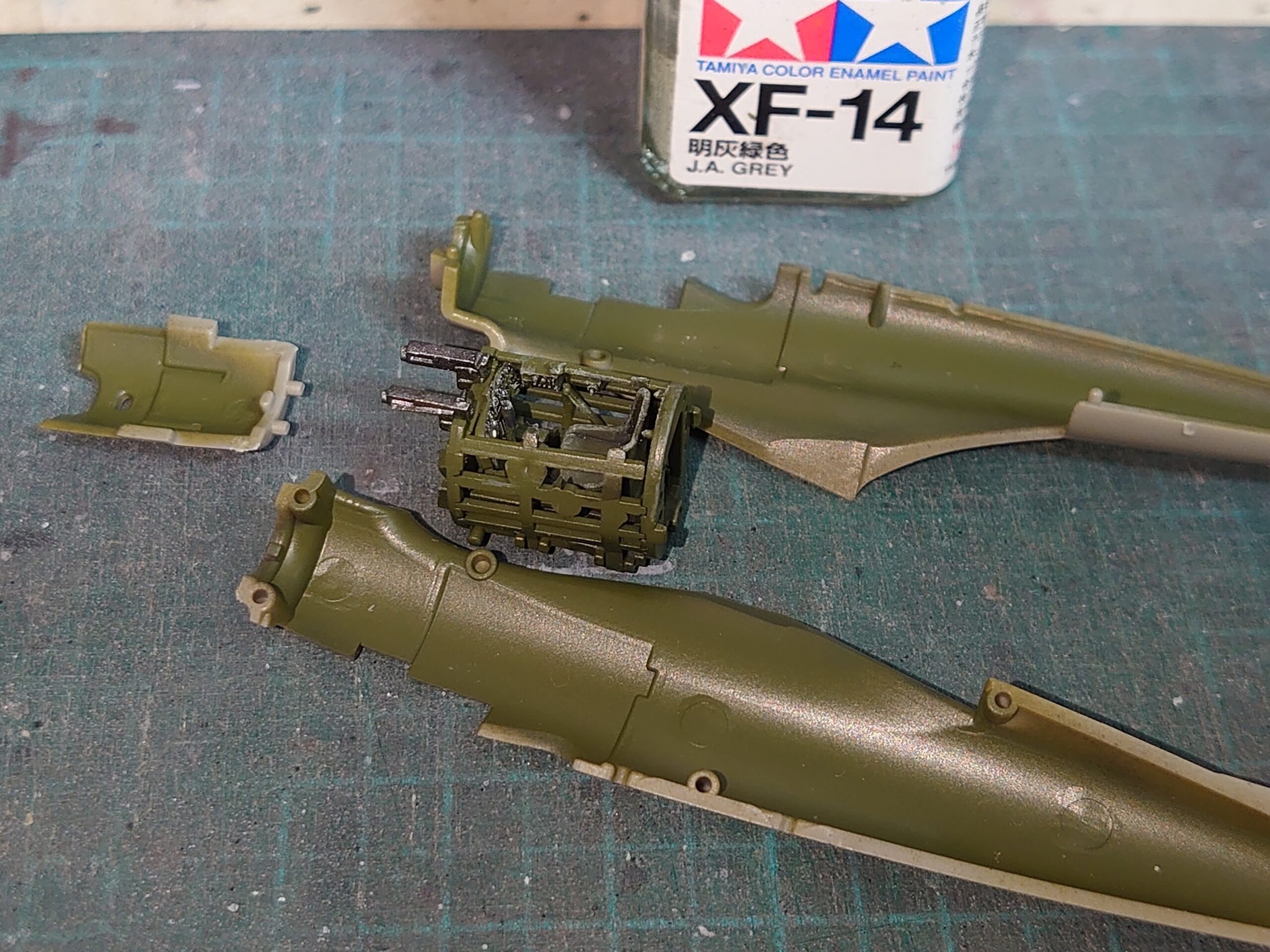

コクピットの塗装

ここで機内を塗ってしまいます。

奥まった部分もあるので、まずはMr.フィニッシングサーフェイサー1500ブラックで下塗り。

その後Mr.カラーのコクピット色(三菱系)を塗っておきましょう。

自作の代用コクピット色、使い切ったはずじゃあ……!

トリックだよ。

……ではなく、実際は前回の零戦の並行して進めていた。

なのでこの時点ではまだ残っていたんだ。

完全に使い切ったのは零戦の塗装中でしたな。

マーキングとウェザリング

その後は筆で機銃部分などを塗り分け、計器のデカールを貼り付けてから……

- タミヤのスミ入れ用ブラックでスミ入れ

- タミヤエナメルの明灰緑色でドライブラシ

とウェザリングを施します。

前述どおり、全部組んでからだとデカールが貼りにくいですな。

操縦桿などの取り付けはデカール貼りよりも後回しにしてもよいかと。

筆者の場合、後からの接着で塗装面が荒れたりするのが気になるんだ。

なので先に接着するパターンが多かったり。

……開放式のコクピットだと機内が目立つような。

今回は使用していませんが、ファインモールドからは航空機模型用のシートベルトパーツが別売りされているようです。

気になる方はそれらを使用してみるのもよいかと。

大戦機や現用機、スケールなどでいくつか種類があるみたいですが……。

今回の戦果

後はコクピットパーツを胴体で挟み込み、そのまま接着してしまいましょう。

接着剤が変なところに流れ込まないように注意です。

コクピットパーツは胴体内部のダボにぴったりとはまる。

胴体左右だけ接着して、コクピットパーツはダボにはめ込んで少量だけ接着剤を付けた。

正直、はめ込むだけでも良かったかもしれない。

……今回はここで中断。

次回はその他の部品も取り付けていこう。

続きは次回!