模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者がしばらく放置していた、タミヤスケール限定シリーズのP40重戦車が完成しましたな。

厳密には先月の時点で完成していたわけですが。

今回は……。

なんか「急ぎの用」みたいなことを言っていたよね。

それに筆者がこの前、補給部隊を急遽出動させていたみたいだけど。

先日補給部隊を出動させた結果がこれ。

昨今イタリア機の製作が連続して、それ用の塗料が足りなくなっていたので補充していた。

新しいキットが2つほどありますな。

また筆者が積みを……。

上のほうのJu88G-6はともかく、下の艦爆は長年筆者が再販を待ち望んでいたものらしい。

今回はその再販品を作っていこう。

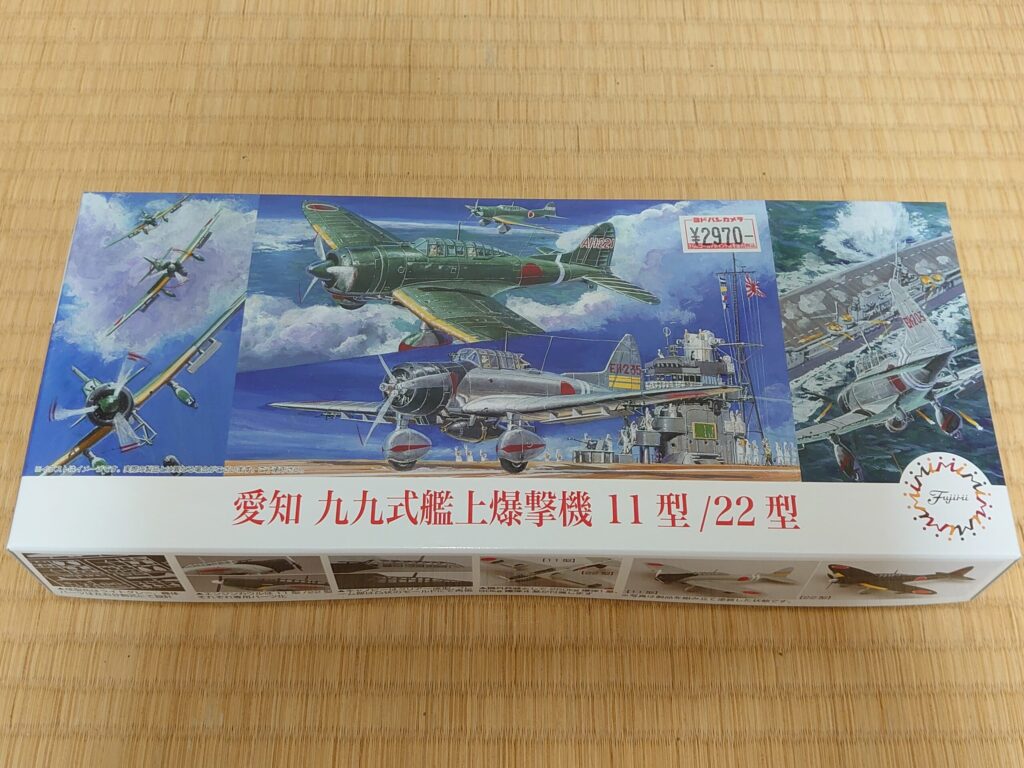

今回のお題 フジミ 九九式艦上爆撃機二二型

というわけで今回つくるのはこちら。

フジミより

九九式艦上爆撃機だ。

キットでは一一型と二二型の選択式。

詳しくは後述するけど、今回は二二型を選択する予定だね。

2機セット……ではないんだね。

選択式キットですな。

両機が並んで描かれたボックスアートや機体規模のわりに少々高い値段で、勘違いしそうですが。

このキットは大元のものが80年代に発売。

この箱になったのは2020年ごろといわれている。

今回のキットはその2020年版と同じだけど、金型の修復を行いバリなどが軽減されているとのことだ。

ちなみに値段はその2020年版から変わっていない。

ちょっと高いけど、わざわざ金型修復をしても5年前から値段は変わっていないんだ。

最近は物価高騰が騒がれるけど……。

近年の物価高騰は2022年の、地球の北側でドンパチ始まったのが一つのポイントだからね。

あの辺りから物の値段が上がった気がする。

筆者の収入はまるで高騰しないわけですが。

九九式艦上爆撃機とは?

この機体は第二次世界大戦期に活躍した大日本帝国海軍の艦上爆撃機だ。

開発は愛知航空機で略符号はD3A。

連合軍によるコードネームはVal(ヴァル)

愛知航空機の機体はここで零式水偵に流星や瑞雲、そして晴嵐を作りましたな。

水上機率が高いように感じます。

海軍から十一試艦上爆撃機の試作命令を三菱・中島・愛知が受ける。

この中で最終的に愛知のみ試作機を完成させ、九九式艦上爆撃機一一型として正式採用される。

なんかあっさりと。

三菱は直ぐに開発を断念。

中島は試作を進めたものの、途中の仕様変更に追いつけず納期に間に合わなかったようです。

愛知の機体も1938年1月に初飛行したものの、不具合が多くて何度も細かい改良をしたみたいだけどね。

強度優先のためか主脚は固定脚。

特徴的な楕円翼は、海軍が輸入していたドイツのハインケルHe70を参考にしているといわれている。

愛知はハインケル社とつながりがあったようですな。

これ以前の艦爆である九四式艦上爆撃機や九六式艦上爆撃機なんかも、元はハインケル社の航空機だそうですし。

今回のキットは一一型と二二型の選択式。

- 一一型(D3A1)→九九式艦爆の最初の量産型。エンジンは出力1070馬力の金星四四型。

- 二二型(D3A2)→1943年ごろに登場した改良型。エンジンは出力1300馬力の金星五四型。風防や機首形状を変更し、プロペラスピナーを追加するなど空力的に洗練された見た目をしている。

といった違いがある。

今回は二二型を作る予定だったね。

こっちはいわゆる後期生産型という。

同時期に登場した零式艦上戦闘機や九七式艦上攻撃機と共に空母艦載機として大戦序盤に大活躍。

「最も多くの連合軍艦船を沈めた航空機」とも言われる。

案の定、大戦後期は旧式化しつつも使われ「九九式棺桶」と揶揄されることもあったけどね。

末期は特攻機として動員されたのも他の機体同様だ。

この辺りはもはや日本機のお約束……。

後継機は彗星が存在しますが、こちらは日本軍では珍しい液冷エンジンを搭載。

開発や生産、整備で手こずるものだったといわれていますな。

途中で空冷エンジン化された彗星三三型が登場するなどしており……。

零式艦上戦闘機・九七式艦上攻撃機と並んで大戦初期の日本海軍快進撃を支えた九九式艦上爆撃機。

フジミから再販されたキットで再現してみよう。

箱の中身を確認する

そんなこんなで早速開封。

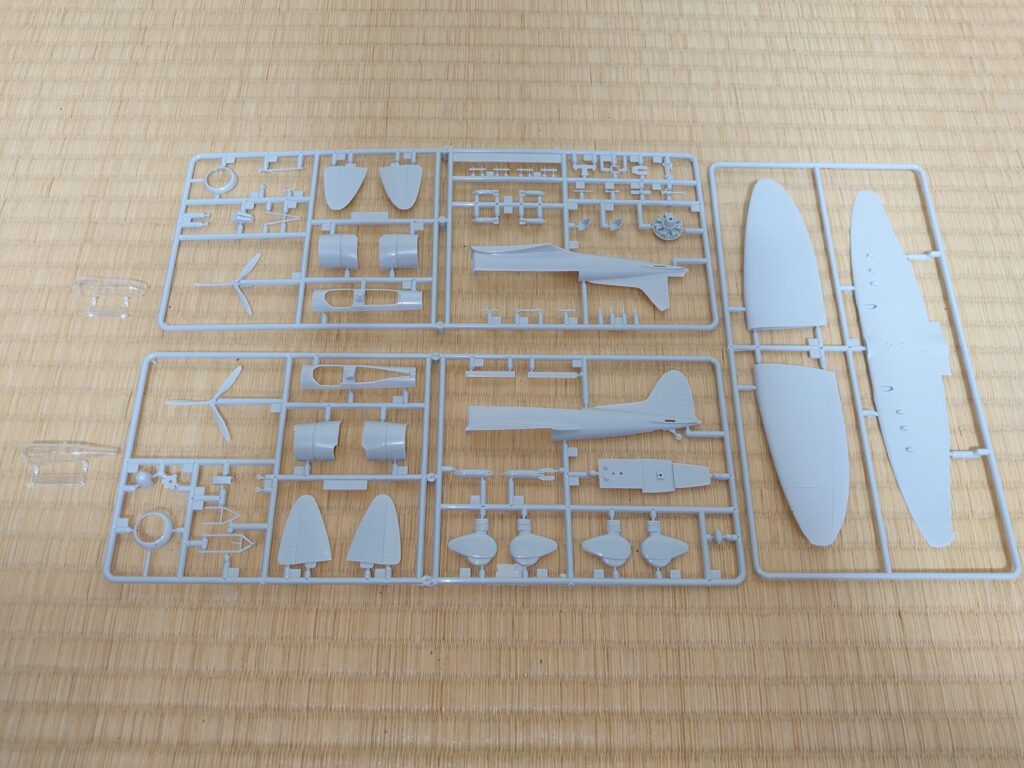

中身はこんな感じだ。

成型色はグレーで、見た感じはスタンダートな1/72飛行機プラモといった感じだね。

大元は80年代のキットだそうですが、先月2025年9月に再生産されたばかりのものですからね。

デカールも非常に状態のいいものとなっています。

付属のプラパーツ。

ランナーは通常のものが3枚と、クリアーパーツが2種類。

このキットは選択式のため、一一型用の部品と二二型用の部品が双方付属する。

真ん中のランナーの左側の区画と、風防パーツがそれぞれの専用部品だ。

上段のものが一一型用。

下段のものが二二型用。

真ん中のランナーの右側の区画と、画像右の主翼ランナーは共通となっている。

昔は別々に売っていたんだっけ。

組み立てる前から形状の違いが確認できるのは面白いけど。

昔は一一型と二二型で別々だったので、先ほどの専用区画部分と風防パーツは片方しか付属しなかったというやつです。

筆者はこのキット以前に、同社の旧製品九九艦爆は4つ購入していますな。

またそんなに買って……。

この機体、筆者が日本機で最も好きな機体らしく……

内訳は一一型が3機と二二型が1機ですな。

もっとも一一型の2機は完成に至らず、現在も積み山で放置されているのですが。

筆者のことですから、この後サルベージしてくる可能性がありそうです。

先ほども少し触れたけど……

近年フジミは体制が変わったらしく、昨年末から金型修復を行い旧製品の再販を立て続けに行っている。

今回のキットもその対象となったらしく、従来の同キットに比べてバリが減ったものとなっているんだ。

プロペラ軸周りなど、まだ多少バリは残っているけどこれは筆者の中では許容範囲のようだ。

そういえばなんか言っていたね。

流星とか瑞雲とか、その流れで最近再販したみたいな。

それらに関しては、筆者は旧版を作ったばかりだからスルーしていたけど。

筆者は2010年代に再販された九九艦爆をいくつか組んだようですが、どれもバリがすさまじかったようですな。

特に「ロ」の字型をした爆弾フィンがバリに埋まって、完全に使い物にならなかったとか。

今回のキットではその部分はバリがほとんどありません。

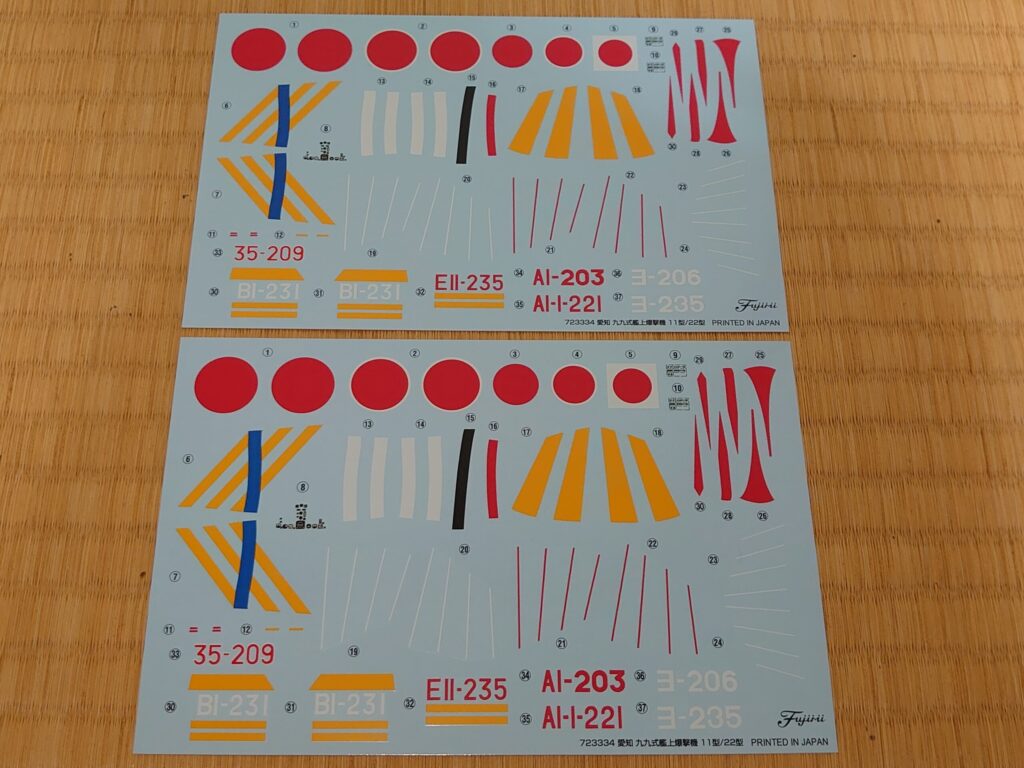

付属のデカール。

2セット付属する。

あれ、フジミさんが間違えて入れたかな?

いえ、説明書のパーツリストによると2セット付属で正しいようです。

よく見ると一部の尾翼のコードや、主翼の国籍マークなどが片側分しか用意されていません。

なので2セットのデカールで両側分対応させているというやつですな。

旧来のフジミ製品は同一機体であってもマーキング違いで複数種類のキットを発売していた。

商品管理の合理化のためか、近年はパーツも選択式にして統一した商品にしている。

この片側のみ印刷されたデカール2セットも、合理化の一環なのかもしれない。

単純に

「マークが多すぎて1枚に収まらないから2枚にしている」

みたいなのもありそうだけど。

それでも片側ずつのマーキングにして、同じシートを2枚入れて合理化していますな。

普通なら一一型用のマークと二二型用のマークで分けて、2種類を1枚ずつになりますから。

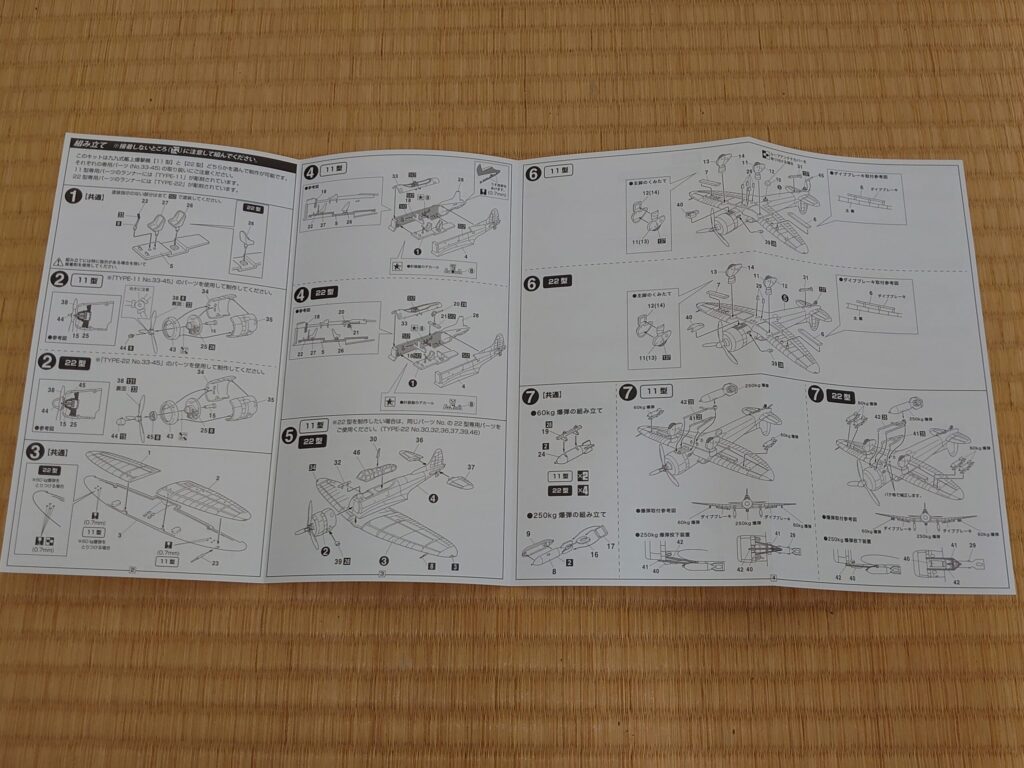

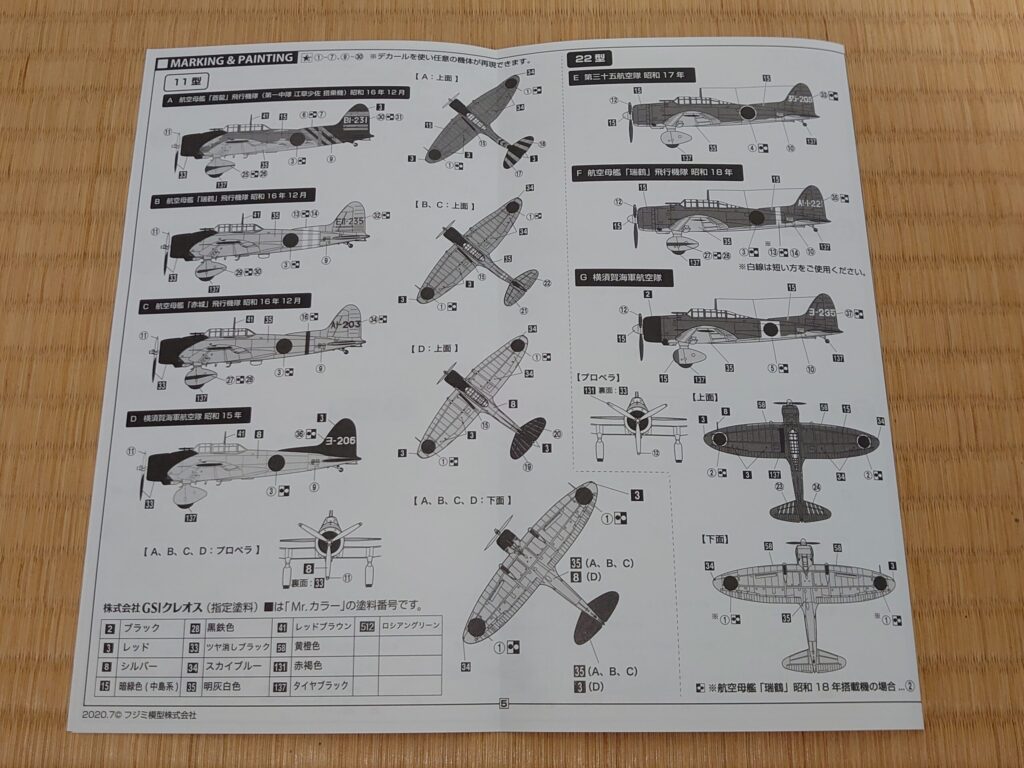

説明書の中身はこんな感じ。

一一型と二二型の選択式なので、双方の組み立てが混在している。

組み立ての際はごっちゃにならないようにしたいところ。

心配な人は先に説明書にマーキングをした方がいいかもしれませんな。

過去の旧製品各種を統合しただけあって、収録マーキングは驚きの7種類。

一一型4種類と二二型3種類となっている。

内訳が……

「一一型」

- A 航空母艦「蒼龍」飛行隊長(第一中隊 江草少佐搭乗機) 昭和16年12月

- B 航空母艦「瑞鶴」飛行機隊 昭和16年12月

- C 航空母艦「赤城」飛行機隊 昭和16年12月

- D 横須賀海軍航空隊 昭和15年

「二二型」

- E 第三十五航空隊 昭和17年

- F 航空母艦「瑞鶴」飛行機隊 昭和18年

- G 横須賀海軍航空隊

といった感じ。

A~Cは全部真珠湾攻撃の前後かな。

九九艦爆がもっとも輝いていた時期なら、この辺りを選択したいけど……。

前述通り、筆者は旧製品で一一型3機と二二型1機を購入していますからね。

手持ちで少数派な二二型を今回は選択します。

予定ではFの瑞鶴搭載機で仕上げるみたいですな。

筆者が保有している内の旧製品で、完成済みのものはAとGの塗装パターンで作った。

組みかけ放置品もCとDの塗装パターンで塗っている最中で遺棄されている。

なのでそれは今回除外だ。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から組み立てを開始する。

旧製品を4つも購入して2つ放置。

結構苦戦するものなのかな?

ほとんどが航空機模型素人時代に手をつけたはずですからね。

多くの難キットを葬り去ってきた現在の筆者なら何とかなるかと。

遺棄されているのはまだ技術も道具も不足していた時期のものだからね。

このキットを完成させて、その放置品達も復活させたいところだ。

とりあえずこの新品キットで、全体の構成を確かめてからになるけど。

他にも順番待ちをしているキット&急ぎのキットがあるので、それらが先に挟まりそうですが……。

とりあえず、続きは次回!

この記事で紹介しているキット