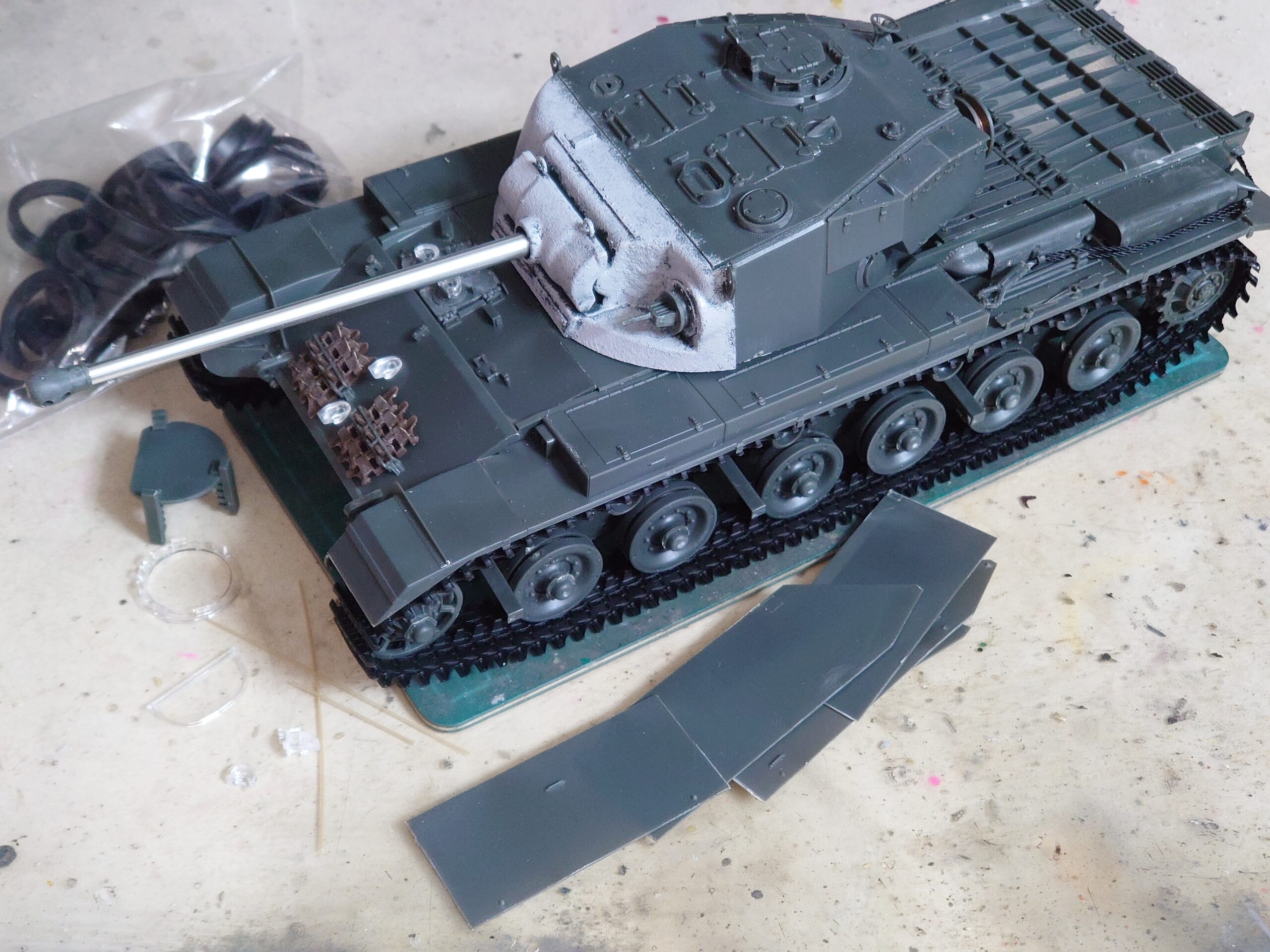

プラッツより発売されていますAFVクラブ製のセンチュリオン戦車を作っていきましょう。

前回は車体を大まかな形にした。

今回は細かい部品を取り付けて、全体の組み立て作業を終えよう。

苦戦していると思いきや、すんなりと塗装まで進めたみたいだね。

少々気になる箇所もありますが、簡易インジェクションの航空機キットみたいに「まるで合わない」みたいなものではありませんので。

ガルパンキットは劇中に似せようとして確認作業が必要になり、少し作業速度が落ちる感じだ。

それでは作戦を再開する。

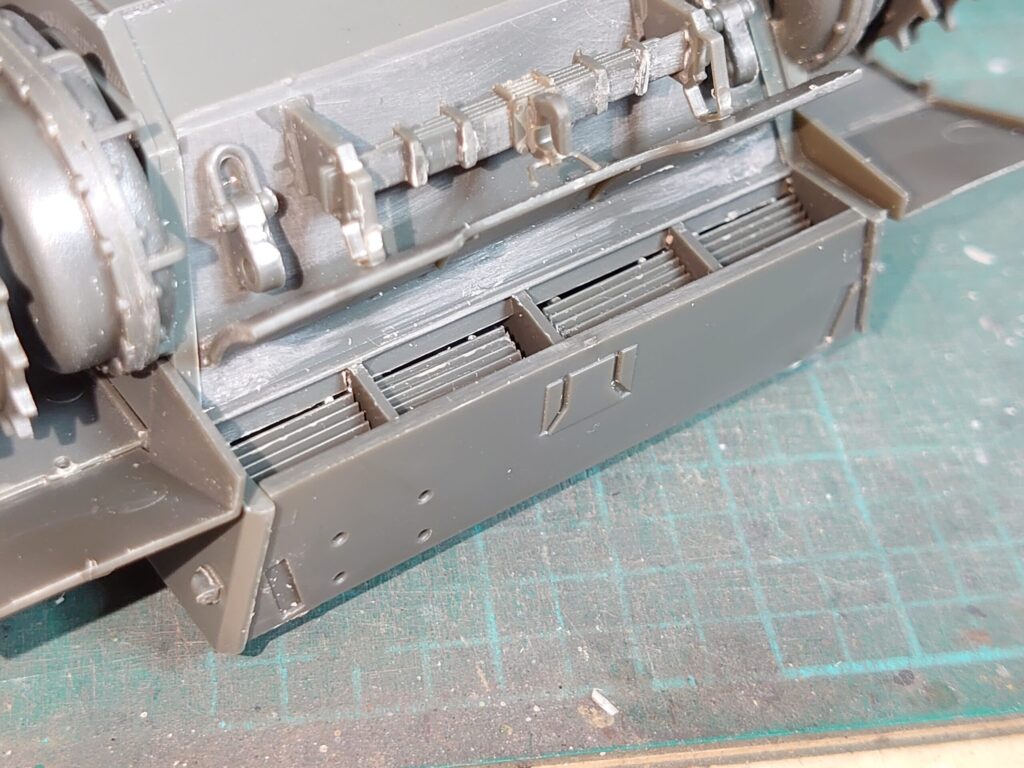

後部パネルの位置を調整する

前回組み立てた後部パネルですが、筆者が少し手を加えているようですな。

愛里寿車では後部装甲部分が一段奥まったような形に見えた。

なので一度外して奥にずらしている。

周辺部品が一部砕けたけど、外からは見えないので気にせず……。

なんか相変わらず面倒なことを……。

細部の組み立て

後は細かい部品を残すのみ。

順番に取り付けていきましょう。

これまた細かそうな……。

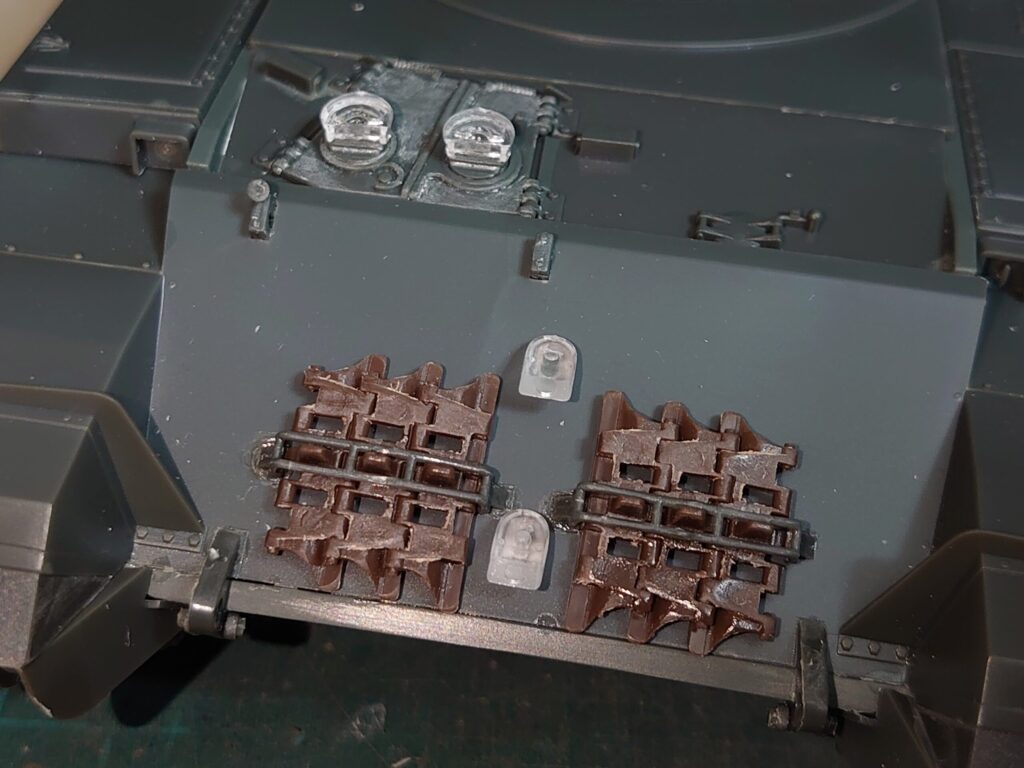

まずは前面から。

予備履帯は左右で向きが対照になるようにします。

押し出しピン跡があったので、これは削っておきましょう。

どういうわけか操縦手ハッチの表側にも押し出しピン跡がある。

これも今回削って処理したけど、そこそこ深みがあるので先にパテとかを塗ったほうがよかったかもしれない。

結構削り込んで歪みかけている。

後部パネルといい、パーツの表側に押し出しピン跡があるのが目立つかな。

操縦席前面には泥除けの風防がセットされます。

塗り分けを考えて、ここは基部のみ仮接着。

クリアーパーツの風防は別々に塗装できる形にしました。

仮接着には筆者がいつもクリアーパーツの接着に使うセメダインハイグレード模型用を使用。

強く引っ張れば接着に外せる上、塗った場所を溶かさないのが利点だ。

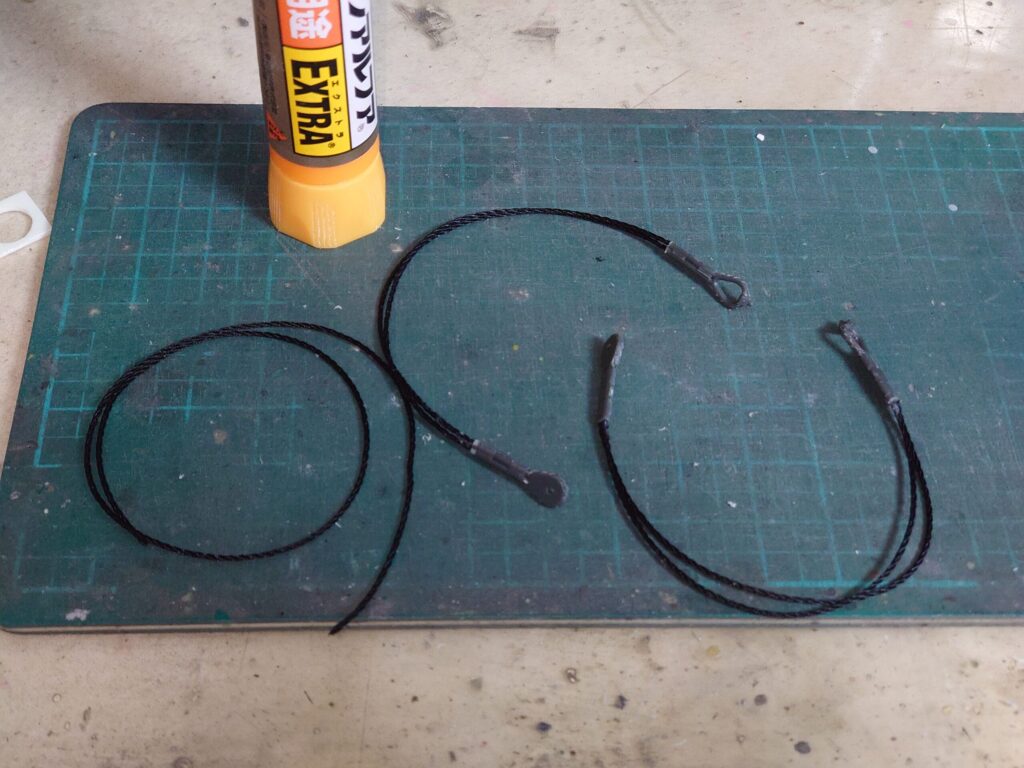

牽引ロープは2本1組。

いずれも9cmの長さで切り出す指示が出ています。

ロープパーツは金属じゃないみたいだね。

毛羽立ちも目立たないし、いい感じ。

そのままだとプラ製の端パーツと噛み合わせにくい

- ロープの切り口を斜めにして端パーツの穴に入りやすくしておく

- 端パーツの穴を1.0mm径のピンバイスでさらっておく

などしておくといいだろう。

切り口も瞬間接着剤を少し染み込ませておくとほつれにくい。

車体に取り付けますが、なにやらかなりギリギリな長さですな。

指定では9cmですが、もう1~2cm長めにしておいたほうがよかったかもしれません。

モノクロでわかりにくいけど、付属説明書に掲載されたロープはこんな感じ。

排気管からは離れて、後部フェンダーの外で軽くカーブを描いているのが本来の姿だね。

代えのロープパーツがないので、今回はこのまま進めることにする。

履帯・サイドスカートの組み立て

続いて履帯とサイドスカート。

サイドスカートは3枚が一体成形なので、モールド部分で分割してしまいます。

裏側にR1・L2など番号を彫ることで、左右のどの部分かは切り離した後でもわかるようにしておきました。

履帯はベルト式。

見た感じエラストマーでもポリ製でもないみたいだね。

スチロール系接着剤は効かないけど、瞬間接着剤は効くのでそれで接着してみた感じに。

これで車体の組み立ては終了にします。

結構接着していない部品が目立ちますな。

紛失しないうちに塗装まで済ませて、完成にもちこみたいところです。

サイドスカートに隠れるから、足周りはそこまで神経質になって組まなくていいという。

履帯の弛み表現もいらなそうだね。

砲搭の小改造

これで組み立て完了としたいところですが……

砲搭周りに少し改修を。

劇中の登場車輌に近づけます。

- 砲搭前面の主砲と機銃の間にある細長いQ21番パーツの部分は愛里寿車では何もないので、伸ばしランナーを隙間に突っ込んでから削って埋めてしまう

- 説明書の指示通りの長さで伸ばしランナーをカットして、アンテナ3本を作成

- 後部のリール部分にワイヤーパーツを接着

といった感じ。

伸ばしランナーについては過去記事を参考にしてもらいたい。

このワイヤーパーツは……。

おそらくタミヤのパンターG系列で余ったものかと。

もう少し長いものをぐるぐる巻きにしても良かったかもしれません。

もしくは、別売りのエナメル線を使うかだ。

この手のパーツは戦車のライトコードの作成などで便利だったりするので常備しておきたい。

今回の戦果

砲搭前面は先ほど削った部分があるので、溶きパテで鋳造表現を施し直しています。

劇中のCGですと凸凹がないので、あえて平坦にしてもいいのかもしれませんが。

これで組み立て完了かな?

ちょっと時間がかかったけど。

まだ劇中とは異なる箇所があるかもしれないけど、これ以上長引かせると筆者の気力が下がって放置コース入りになる。

なのでこれで塗装に入ることにしよう。

操縦席前面の風防部分のマスキングができていませんな。

これは後で行っておきましょう。

航空機模型で散々やったので、筆者は苦戦しないかと。

今回はここまで。

次回は塗装になる予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット