こんなところを見ている人がいるかわかりませんが一応ご挨拶を。

どうも、本ブログの案内人であるアドルフと申すものです。

同じく、こんなところの案内人であるヴァルダ。

前回は長らく作りかけだったタミヤのティーガーを完成させました。

今度こそ、本ブログ内から作りかけのキットが消えました。

今回は何をするのでしょうか。

実はいままで作ってきたキットの合間を縫って、ある航空機モデルが進んでいた。

今回はその息抜きにこっそりと進んでいたそいつを紹介しよう。

今回のお題 キ43 一式戦闘機 隼 一型

今回作るのはこちら。

フジミ模型より、帝国陸軍の主力戦闘機、隼一型だ。

零戦が海軍を代表する戦闘機ですが、こちらは陸軍を代表する戦闘機ですな。

一型は最初の生産型で発動機がハ25であるのが特徴です。

この隼をはじめフジミの1/72大戦機はしばしばパッケージとデカールを換えて販売している。

値段も跳ね上がっているのが気になるけど。

確認できて一番古いフジミの隼だと定価1000円ぐらいです。

今回のは定価2000円ぐらいのようです。

筆者は近所のヤマダ電機で税抜き1330円で購入です。

キットの中身はこんな感じ。

この手のキットの説明書は3つ折りになっているのが定番ですが、今回のは2つ折りのが押し込まれていました。

キット自体は少し前の1/72スケールなのでパーツ数は控えめ。

息抜きモデリング開始!

それでは早速作戦を開始します。

今回のテーマは息抜きモデリング。

ということで難しいことや細かいことは極力避けて製作します。

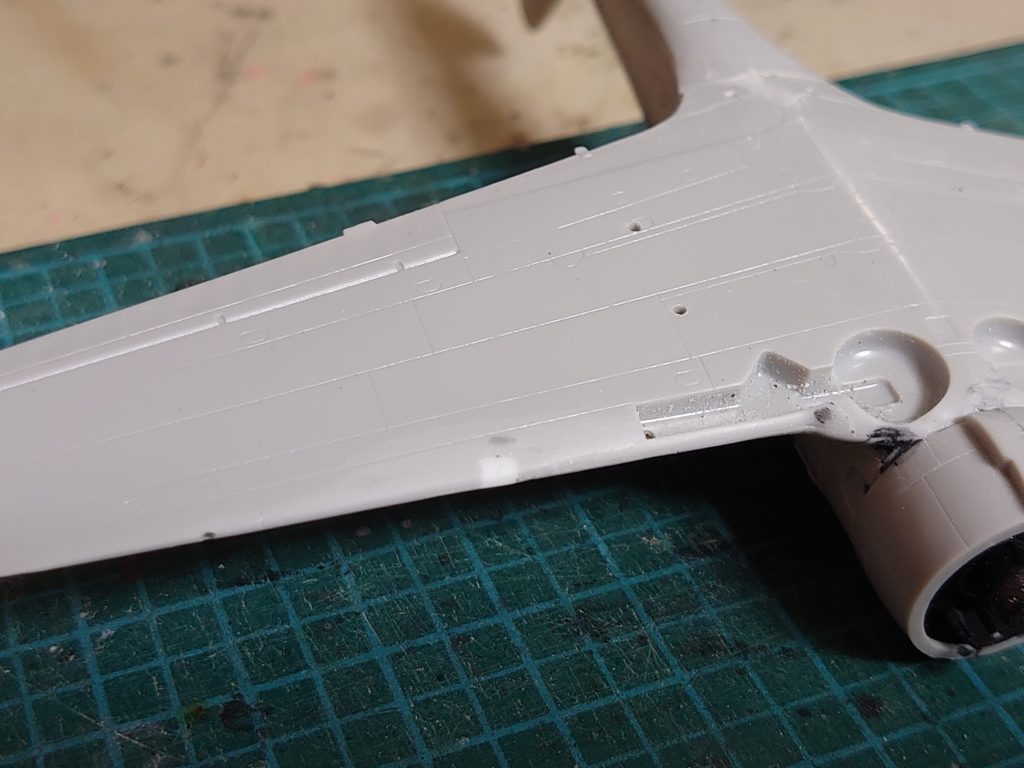

まずは合わせ目箇所を接着。主翼と増槽ですね。

その後はコクピット組み立て。

座席と操縦桿だけのシンプルな構成です。

座席の支柱が細いので整形中に折らないように注意。

ちなみにアホな筆者はこの後一度折っている。

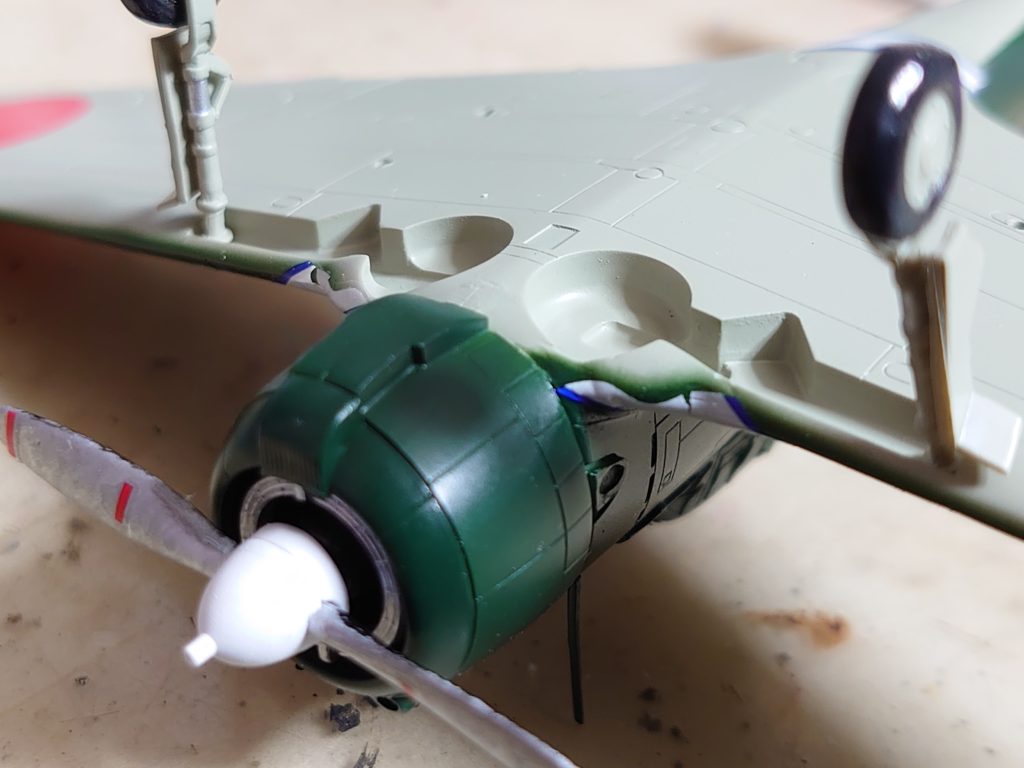

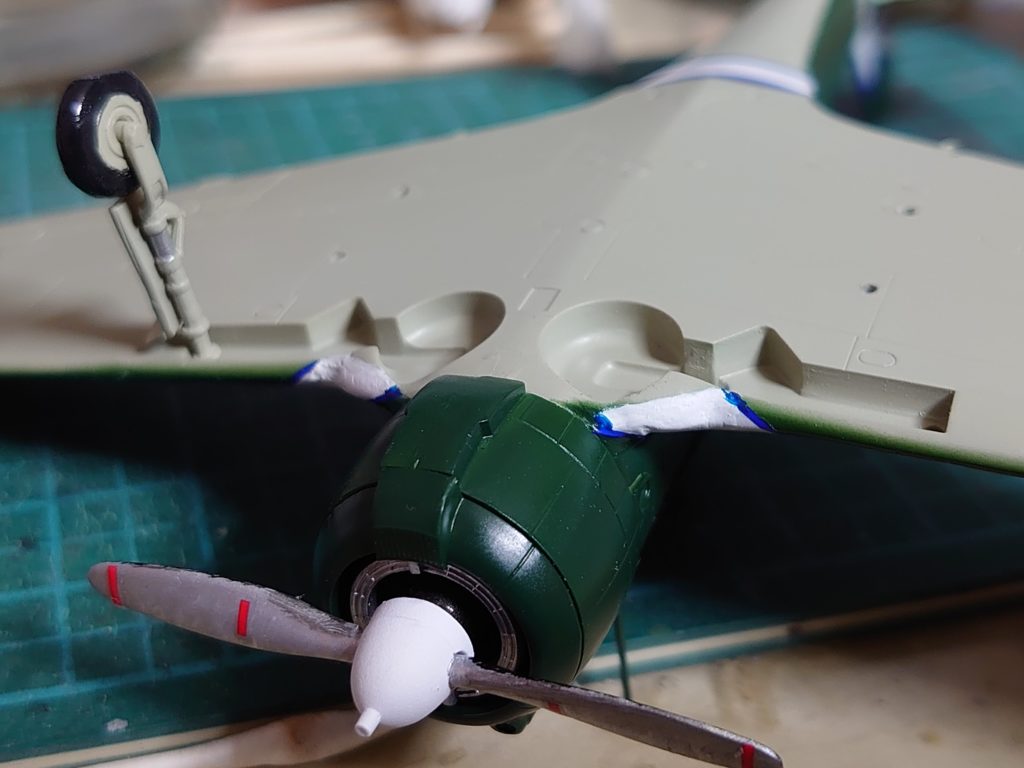

エンジン部分やプロペラも少しずつ進めて・・・・・・。

発動機は胴体を貼り合わせるときに一緒に組み込む。

説明書ではプロペラをここで接着するように指示が出ているけど、塗り分けを考えて発動機にはプロペラの軸のみを組み込んでおく。

コクピットを塗ります。

使用色はコクピット色の中島系。

エンジンは黒鉄色とシルバーです。

計器はデカールを黒で塗った後デカールを貼り付ける。

塗装が終わったらスミ入れをしておこう。

ここまで来たら胴体と主翼を貼り合わせてしまう。

少し乾燥時間をとろう。

ちょい手を加える 前照灯と風防

合わせ目ついでにちょっと手を加える。

このキットには前照灯がクリアーパーツで付いてくる。

・・・・・・なんだけど、どうやら前照灯が付くのは二型からで、一型には装備されていないものだとか。

というわけで合わせ目消しついでにその辺に転がっていたプラ板を接着して埋めてしまう。

そして機首の機銃や尾翼をつけて士の字に。

その次の手を加えるポイントは風防。

まずは照準器を通すため穴を開ける。

いきなり大きい穴を開けると割れる恐れがあるので、極細口径で一度開けてから指定の大きさで開ける。

風防を取り付ける前に操縦席周辺を塗ります。

今回はカウリング色を使用。

ここで問題が発生する。

本キットの風防はどうしても胴体との間に隙間が出来る。

とりあえず一旦接着した後、ポリパテを盛り付けて隙間を埋める。

パテをあんまり隙間に押し込むと内部に侵入してくるので注意。

その後は彫刻刀で大まかに整形した後、当て木付きの紙ヤスリで仕上げる。

クリアーパーツに傷が付くと後々磨くのが面倒なので、テープで保護しながら作業をする。

当て木はいつも筆者が愛用しているタイラーを使っています。

照準器はカットして風防に接着するパターンと穴を開けた部分に通すタイプの選択式。

筆者は穴に通すタイプに。

内部に来る部分は先に黒く塗っておこう。

風防をマスキング後、この状態で塗装に入ります。

発動機のシルバー部分が外れていますね。

作業中やたら持つ&接着面積が狭いから外れてしまうんだ。

ここは本体塗装後の接着で良さそうだ。

ここから塗装に入ろう

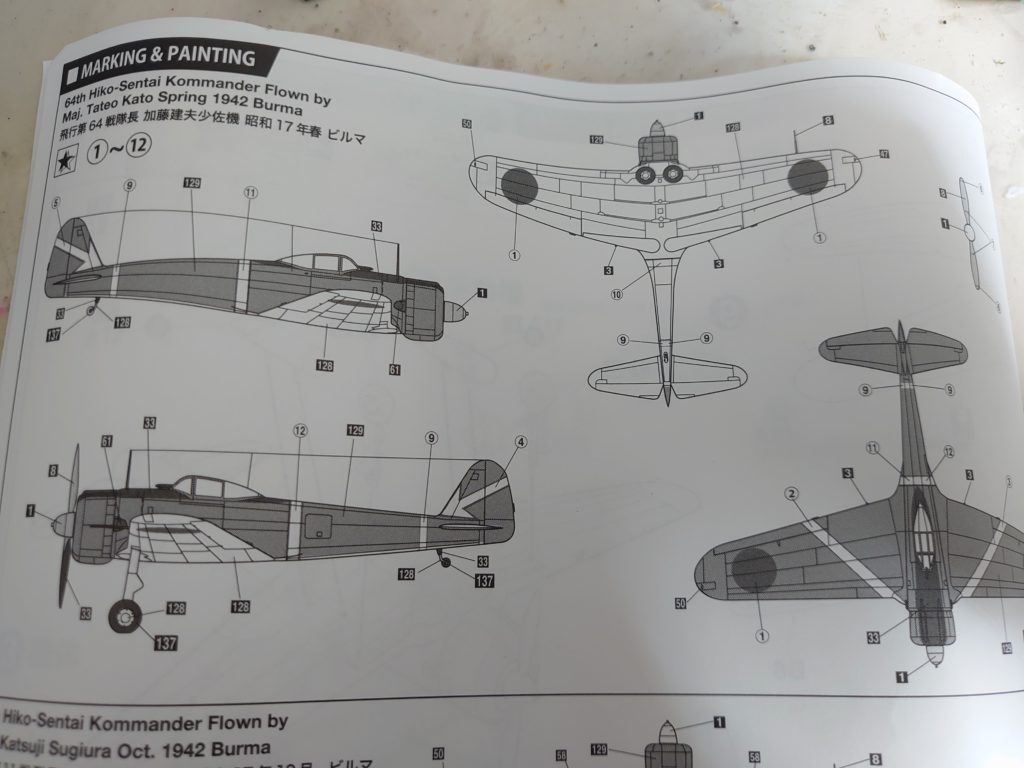

塗装は2種類。

飛行第64戦隊の加藤少佐機と飛行第11戦隊の杉浦少佐機となっております。

筆者は加藤隊長機を選択しました。

加藤隊長は隼の搭乗員で最も有名な人だろう。

飛行第64戦隊は通称「加藤隼戦闘隊」と呼ばれた精鋭部隊だ。

同名の映画や歌まで作られているね。

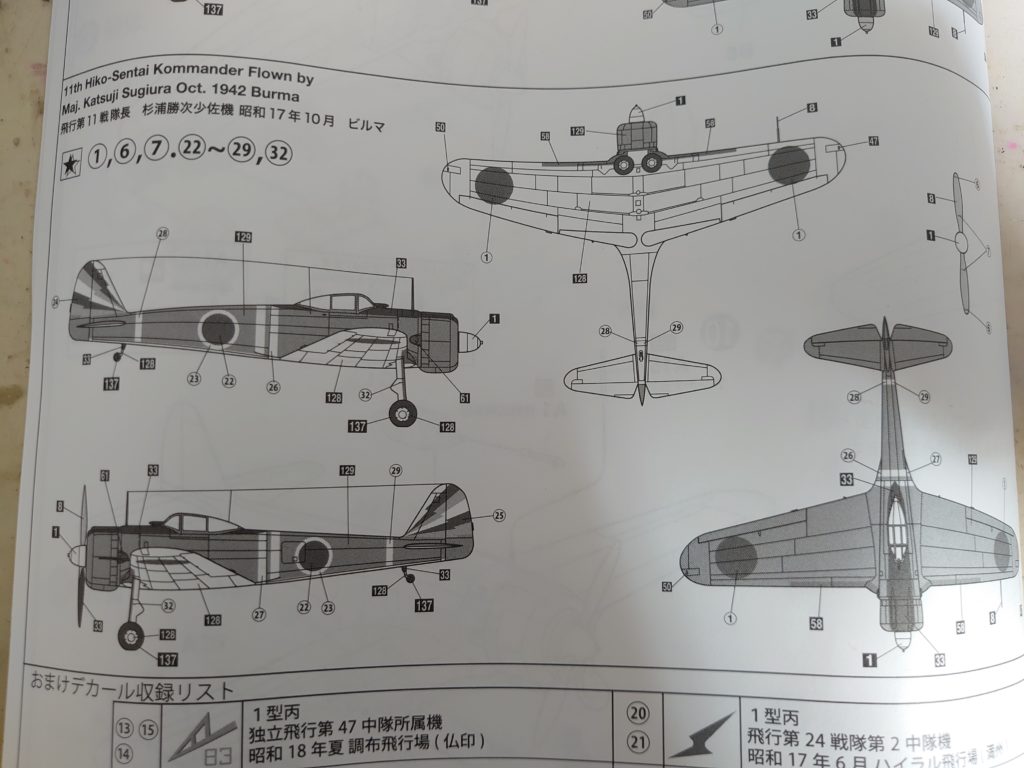

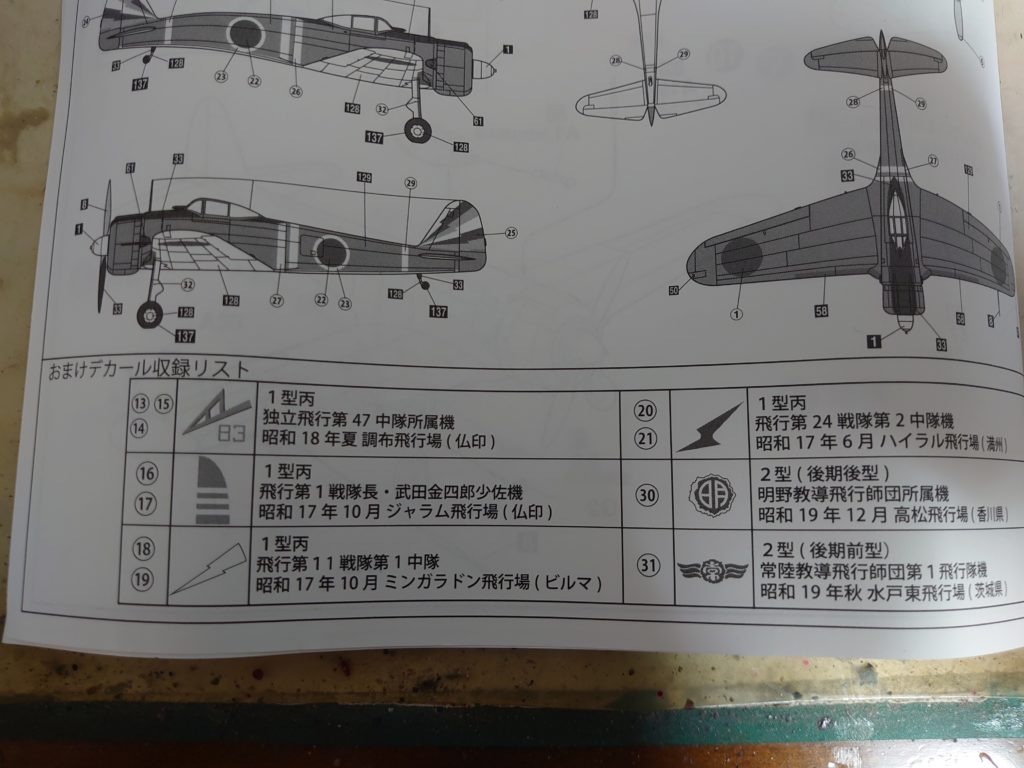

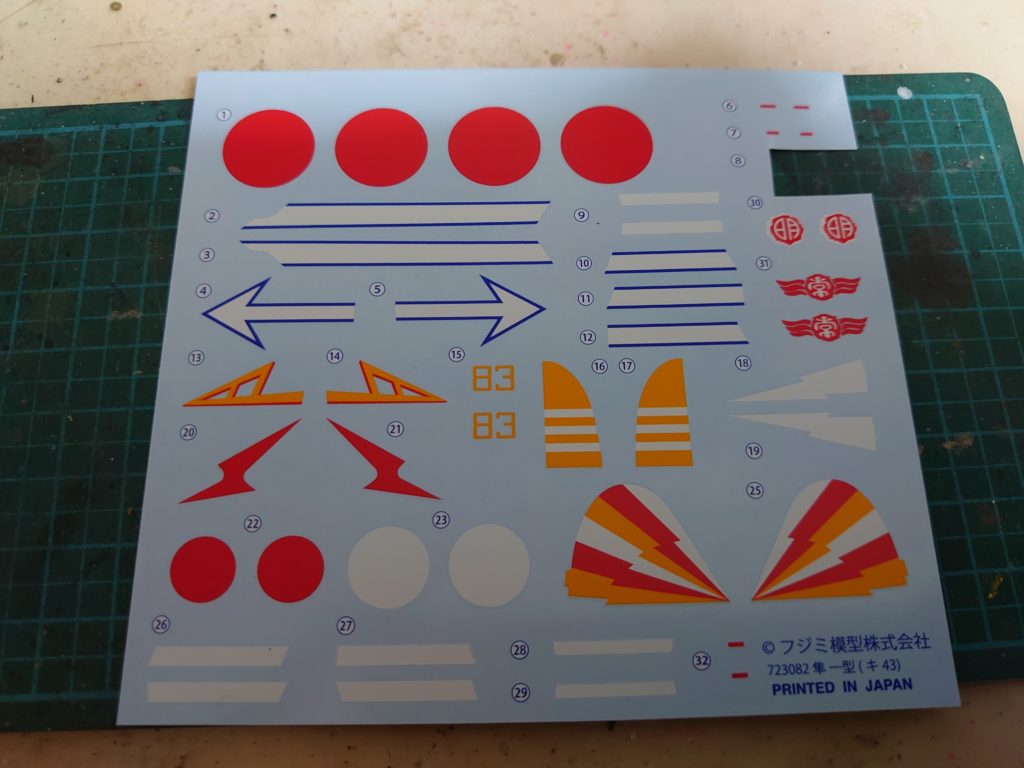

ちなみにこのキット、他にもおまけとして各型に使えるマークも収録されています。

まずはプロペラに白、機体下面に灰緑色、機首上部にカウリング色を吹き付けています。

本当は機首のカウリング色をマスキングして濃緑色を塗る予定だったのですが……。

筆者はパッケージの塗装に合わせたため、せっかく塗ったカウリング色をここで塗りつぶしてしまっています。

このキット、パッケージイラストと付属の塗装図の塗装が違う。

筆者は楽したいからか、機首のカウリング色がないパッケージの塗装に合わせてしまった。

増槽はパッケージの黄橙色ではなく、塗装図の灰緑色にしたんだけど。

ここでエアブラシ塗装は終わりです。

タイヤをタイヤブラック、プロペラとピトー管をシルバーで筆塗りします。

デカール貼るよ!

前述したとおり、おまけマークが多数付いたデカールです。

既に切り取られているのは計器板のマークです。

いままで筆者はフジミ模型のキットをいくつか作ったことがありますが、どのキットもライン系デカールがやや長めに印刷されているようです。

適当に切って使用すると良いでしょう。

主翼のラインは主脚格納庫と上手く合わなかった。

ここは足りない分を筆塗りしてそれらしくしている。

どうしても気になるなら、デカールではなく塗装で再現する手もある。

手間は増えるけどね。

デカールを貼り終えてこんな感じに。

後は軽くウェザリングでもして完成させてしまいましょう。

ウェザリング、そして完成へ……

ウェザリングは筆者いつもの三点セット。

・タミヤエナメルによるスミ入れ

・タミヤエナメルシルバーによる銀剥げ

・クレオスのウェザリングカラーによる排気管汚れ

そのうち記事にしてまとめたい工程ですな。

後は水性ホビーカラーのプレミアムつや消しクリアーをブラシ塗装して風防のマスキングを剥がし、完成です。

息抜きモデリングということで今回はこれでおしまい。

以下ギャラリーだ。

海軍の零戦とも比較して見ましょう。

零戦に比べて、隼は華奢な感じに見えますね。

武装も零戦は20mm機関砲×2と7.7mm機銃×2。

対して隼1型は初期の甲型には7.7mm機銃×2。

その後乙型で7.7mm機銃と12.7mm機関砲が一つずつ、更に丙型で12.7mm×2となっている。

隼は元々軽くて運動性が高い「軽戦闘機」として開発されていたからね。

終わりに

息抜きモデリングということで、今回は最低限の改造のみで隼をサクッと作ってみました。

1/72の単発単座戦闘機はシンプルなキットが多く、手軽に作るにはぴったりだ。

最も、新しく買うのではなく積みから崩してくるべきなんだけどね。

筆者のあるある「息抜きのために新しいキットを買ってくる」

ですな。

以前の積みプラについて語った記事でも少し話題にしましたが。

筆者が丁度ヤマダ電機から誕生日ポイントプレゼントのはがきが届いていたからというのもある。

戦車キットを買う案もあったけど、ポイント目的で金を使ったりするのもあれだからこのキットをチョイスしたんだ。

レジ袋有料化というのも戦車キットを選ばなかった要因ではある。

さて、今回はここまでにしておこう。

もうすぐ本ブログが開設から一年を迎えるけど、どうやらこの隼で〆になりそうだね。

海軍の零戦に始まり、陸軍の隼に終わる……。

この記事で作っているキット