チェコのアドミラルより発売されています、九七式軽爆撃機(キ30 Ann)を作っていきましょう。

前回は組みかけのものを掘り出して確認した。

今回は組み立て開始。

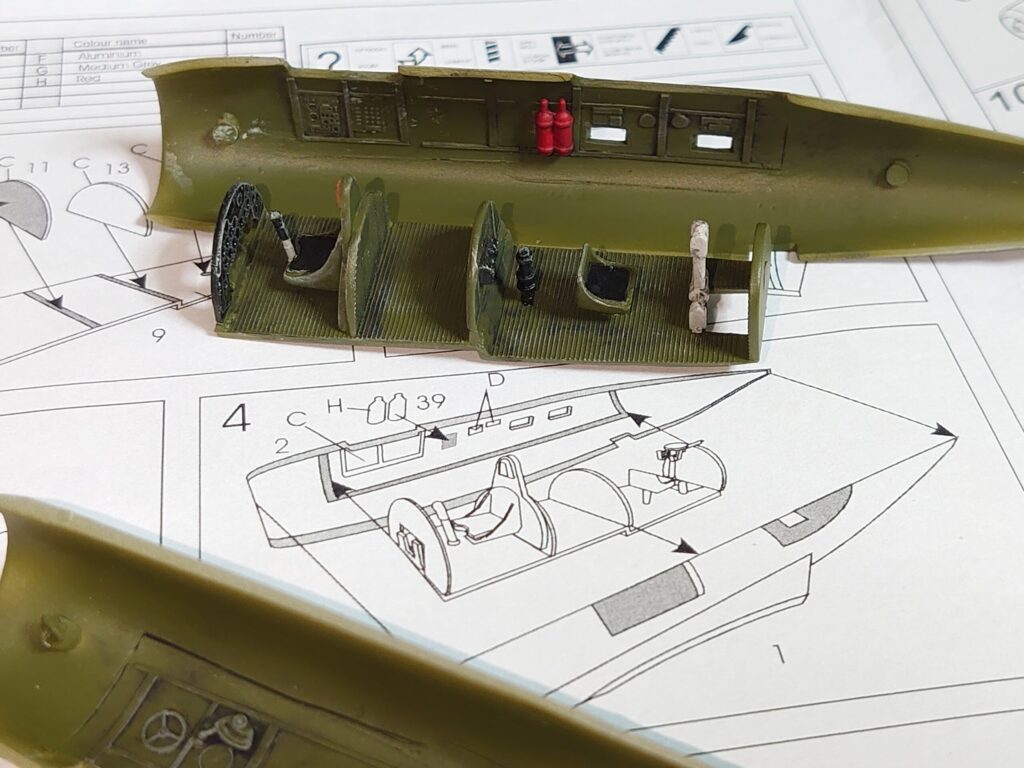

例によって、コクピット周りから組んでいこう。

さて、今回のキットはいつ頃購入のものなのかな。

どうも2018年頃という情報が出てきました。

筆者の記憶によれば、以前作ったグフイグナイテッドと同時購入なのだとか。

筆者の記憶が正しければ秋葉原を訪れた際のものだ。

確か九七式軽爆はイエサブ、グフはヨドバシで購入したはず。

まだまだ店頭にガンプラがいっぱいあった時期の話だね。

九七式軽爆は箱に3672円の値札シールが貼られていますな。

上から赤い線で消されており、隣に2800円の値札シールが貼られているので、筆者が購入したのはこの額のはずです。

やっぱり簡易インジェクションは高いなぁ。

グフイグナイテッドの約2倍という。

筆者は以前から九七式軽爆が気になっていて、購入に踏み切ったようだ。

前回も少し触れた、ある理由で途中までしか組んでいないんだけどね。

それではその理由を確かめるべく、作戦を開始しよう。

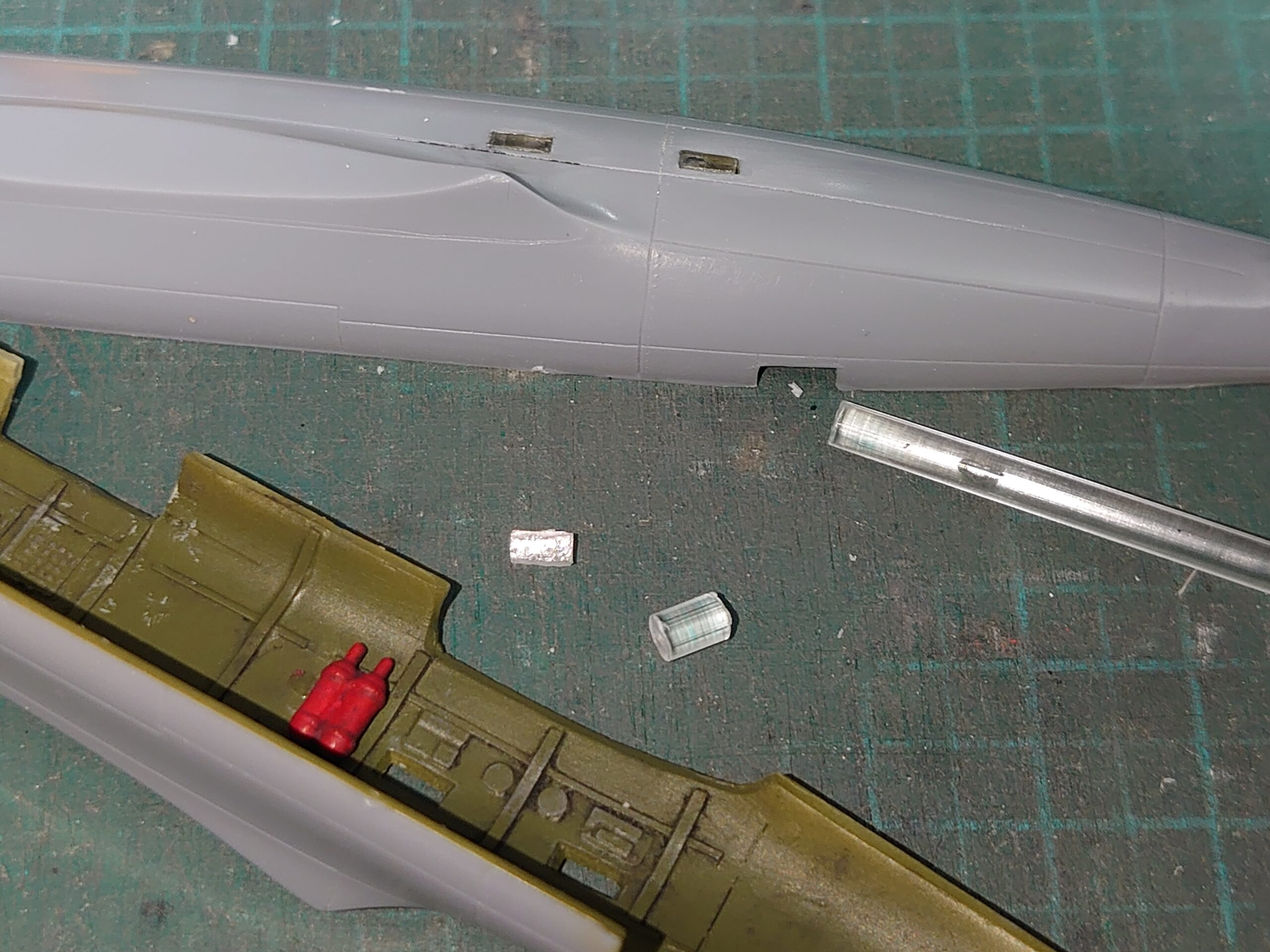

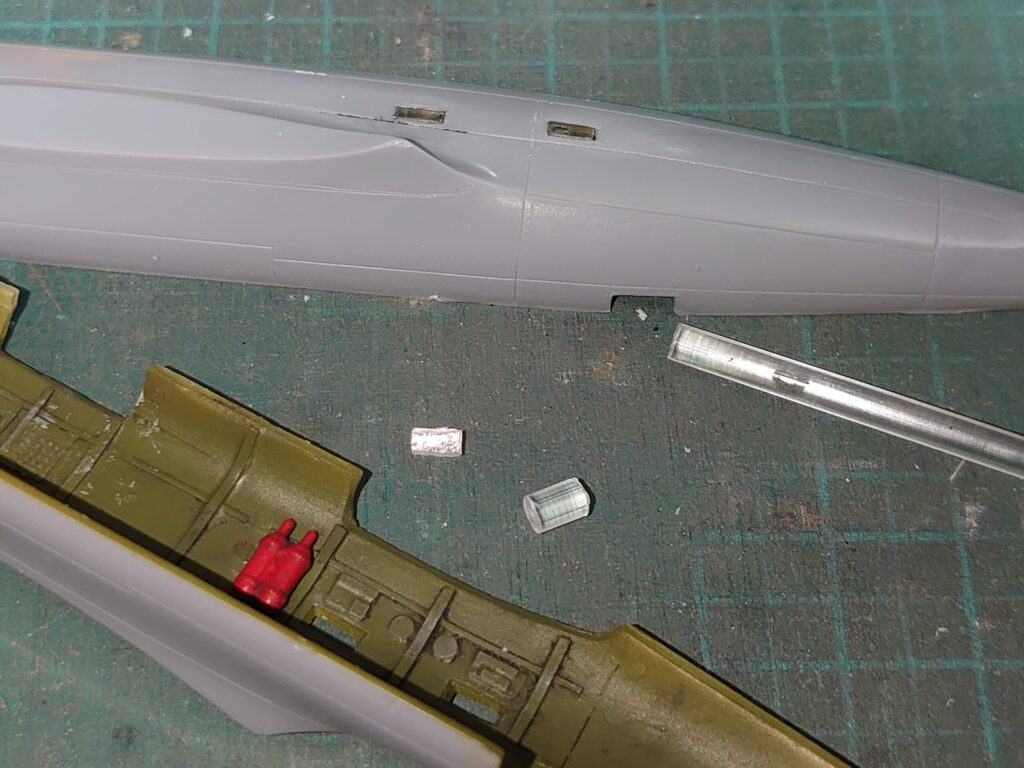

合わせ目部分の補修

とりあえずすぐに貼り合わせられる箇所から貼り付け。

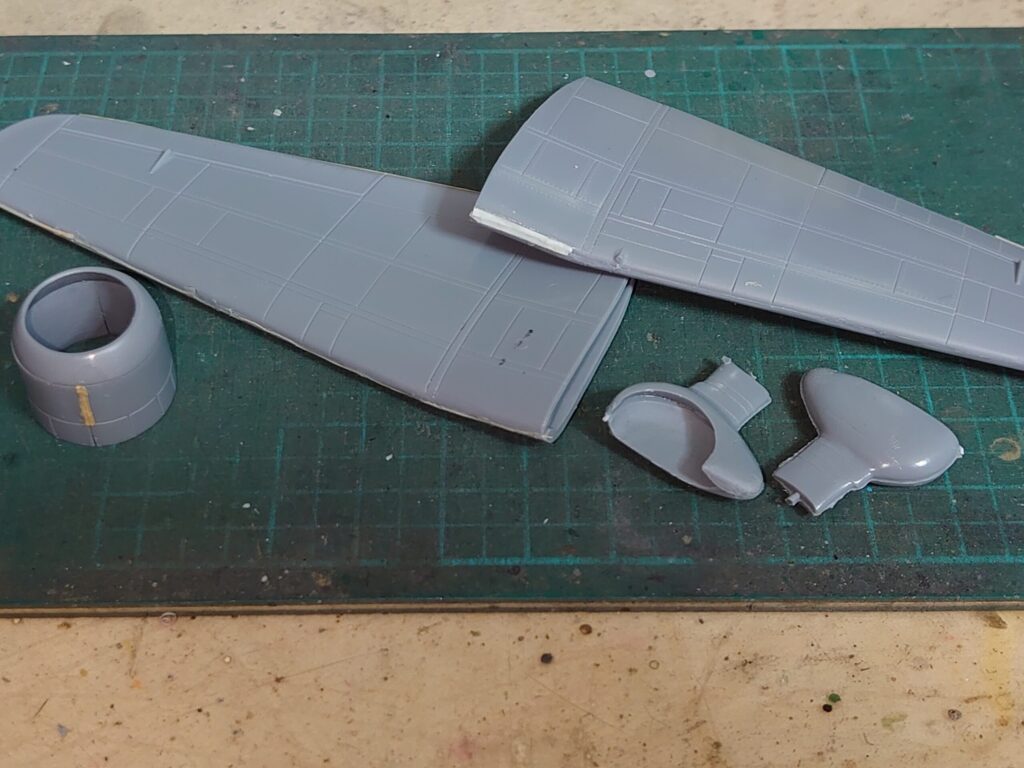

主翼は接着済みだったので、カウリングや主脚を接着してしまいましょう。

合わせ目消しについては過去記事参照ですな。

なんか色の違うプラが貼りついて……。

このキット、パーツ表面のモールドはぱっと見綺麗なのですが……

パーツの精度が悪く、そのまま貼り合わせても接着箇所の凸凹でうまく合わせ目が消えません。

なのでプラ板の端材や伸ばしランナーを溶着することで、これらの隙間埋めを試みています。

この辺りは伸ばしランナーの記事を参考にしてもらいたい。

接着剤でプラが溶けて馴染むので、ぴったり切り出して貼り合わせなくっても大丈夫だ。

溶けたプラを隙間に押し込むようにするとうまくいくだろう。

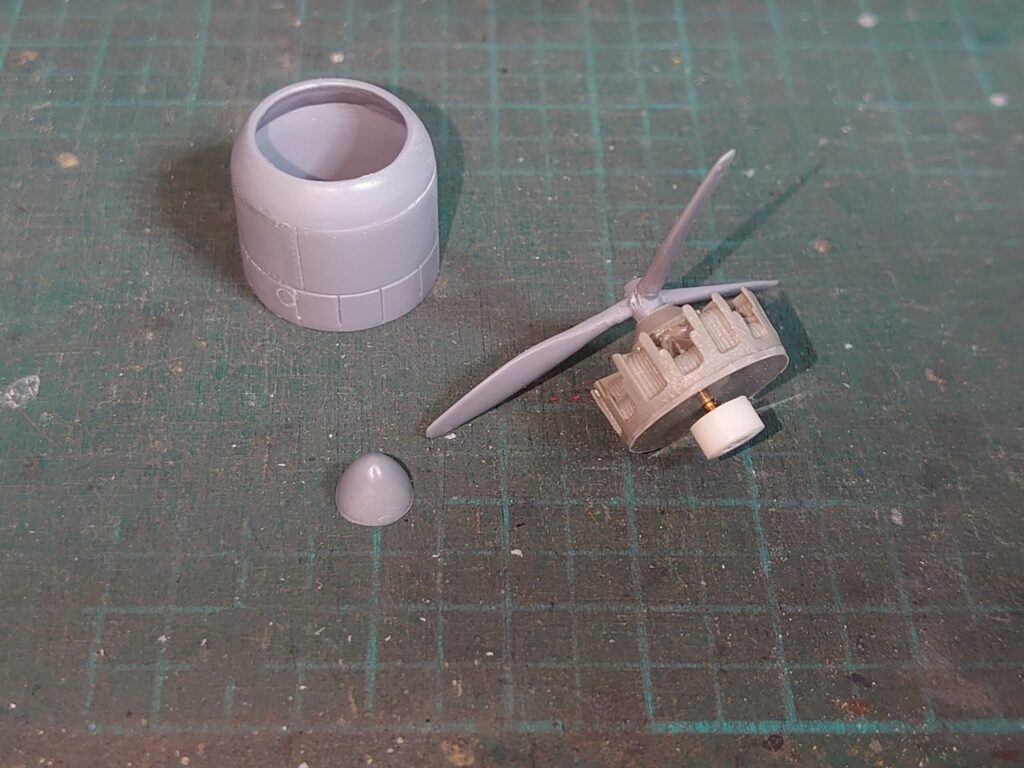

エンジン周りの組み立て

あれ、乾燥時間は?

実際はあれこれ迷っていたり、別の箇所を進めてばっちり乾燥時間をとっています。

そんなこんなで先に機首のエンジン周りから。

カウリングの合わせ目を整形してから、プロペラやレジン製のエンジンを用意します。

このプロペラ、軸が短く単にエンジンに接着するだけの構造になっていますな。

それだとクルクル回らないし、塗り分けも不便という。

というわけで軸を作成します。

- プロペラとエンジンに0.5mm径の穴を開け、同径の真鍮線を通す

- 同じく0.5mm径の穴を開けた5.0mm径プラ棒を用意し、エンジン裏から軸を留める

ような構成ですな。

塗り分けのため、この時点では接着していません。

こういう加工をしていて筆者は薄々気づいたようだけど……

実際はぴったり同じ径で穴を開けるのではなく、0.1~2mmほど大きい穴を開けたほうがよさそうだ。

今回は粘りのあるレジンパーツなので、気持ち大きめの穴のほうが軸の回転がスムーズになりそうだね。

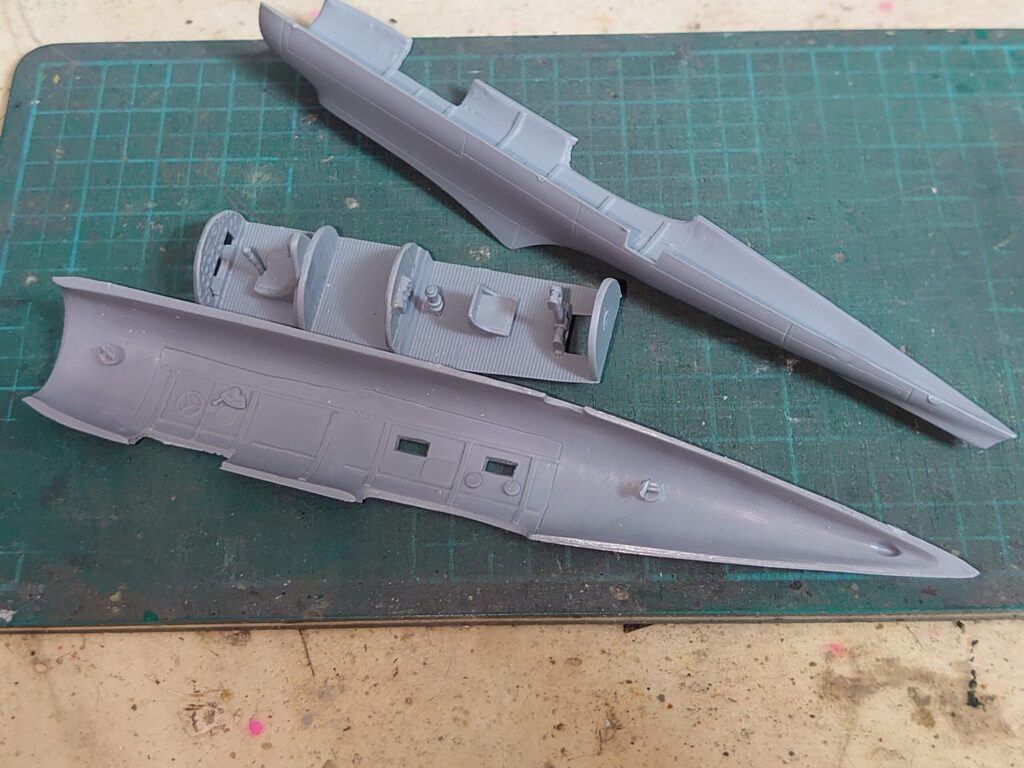

機内の組み立て

続いて機内に。

コクピット部分はすでに過去の筆者が組み立て済みのようですな。

簡易インジェクションらしく、基本的にパーツ同士のダボはないんだよね。

板状パーツをイモ付けしていくという。

このキット最大の難点は、この窓類。

側面左右に2つずつと下面に1つあるんだけど、この部分のクリアーパーツが付属しない。

この問題を昔の筆者は解決できず、途中で放置ルート入りしたんだ。

パーツリストを見ても存在しないし、組み立て説明書にも指示がないね。

入れ忘れとかじゃなくて、完全に抹消されているという。

さすがにこれは無視できませんな。

塗装時に塗料が吹き込むのもありますし、何か再現したいところです。

とりあえず先に機内を塗る。

「インテリアジャパングリーン」と表記されていたので、とりあえずMr.カラーのコクピット色(三菱系)で塗っておいた。

三菱の機体だし、安直に三菱系の色で。

右側面に取り付ける赤いボンベらしきパーツ(39番)は曖昧な取り付け指示ですな。

説明書の位置ですと中間の外から見えなくなる部分になりそうなので、後部座席側にズラして接着しておきます。

この位置が正しいのかは不明ですが。

その他細かい塗り分けや、スミ入れ・ドライブラシで各部を強調しておく。

機内表現による凹凸が多いので、それらを際立たせてやるといい感じに。

ミディアムグレーと指示されている操縦桿や機銃架は水性ホビーカラーのガルグレーで塗っておいた。

窓パーツを自作する

んで問題の窓パーツだね。

これはどうするのかな?

筆者は迷った挙句にクリアーのランナーを切り出し、台形に整形して接着している。

強度優先で接着には流し込み式速乾を使用。

どうせ小さすぎて内部を見ることができないので、多少の曇りは無視してしまおう。

口で説明するのは簡単だけど、実際にやるとものすごい面倒なやつだ。

はっきりわかるんだよね。

ある程度整形してはめ込んでから、厚みを調整していますな。

はめ込んで厚い分は胴体に合わせて削りこむといいますか。

近年は透明のレジンとかが手に入れやすいらしい。

なので窓をテープで目張りしてから、そういう液体を流し込んだほうがやりやすいのかもしれない。

筆者は時代遅れだからなぁ。

最新の技法とかトレンドとかに疎いというか。

脳みその設計が古いんだ。

底面は平たいランナータグ部分を使用。

厚みと接着面を確保するため、2枚重ねにしています。

……やはり2枚重ね部分で曇りが発生しますな。

ケチケチしないで、最初からある程度厚みのあるものを使ったほうがよかったかもね。

ここで床板パーツも取り付け。

案の定ダボ類がなく強度が不安なので、適当なランナーを使い外から見えない裏側から接着をしている。

底面の窓部分もランナーで抑えておきます。

こちらは微妙に窓越しに見えるので、機内色でランナーを塗って誤魔化しておきましょう。

今回の戦果

その後は胴体を貼り合わせ。

ここも合いが悪いのでクリップで留めつつ……。

胴体下部は隙間ができそうだったから、伸ばしランナーを突っ込んでいるよ。

ここから見えないけど。

乾燥待ちに今回はここまで。

次回は残りの部品を取り付けていこう。

続きは次回!

この記事で作っているキット