フジミ模型より、選択式の九九式艦爆を二二型で組んでいきましょう。

前回は機首のエンジン周りを加工していた。

今回は残りの部品を取り付けて、組み立てを完了させよう。

筆者が通販サイトを巡回しているよ。

最近購入したものがまだ完成していないので、これ以上の積み増やし予算は下りませんよ。

この艦爆も予想以上の出費になったからね。

しばらく新規キットはお預けだ。

それでは作戦を再開する。

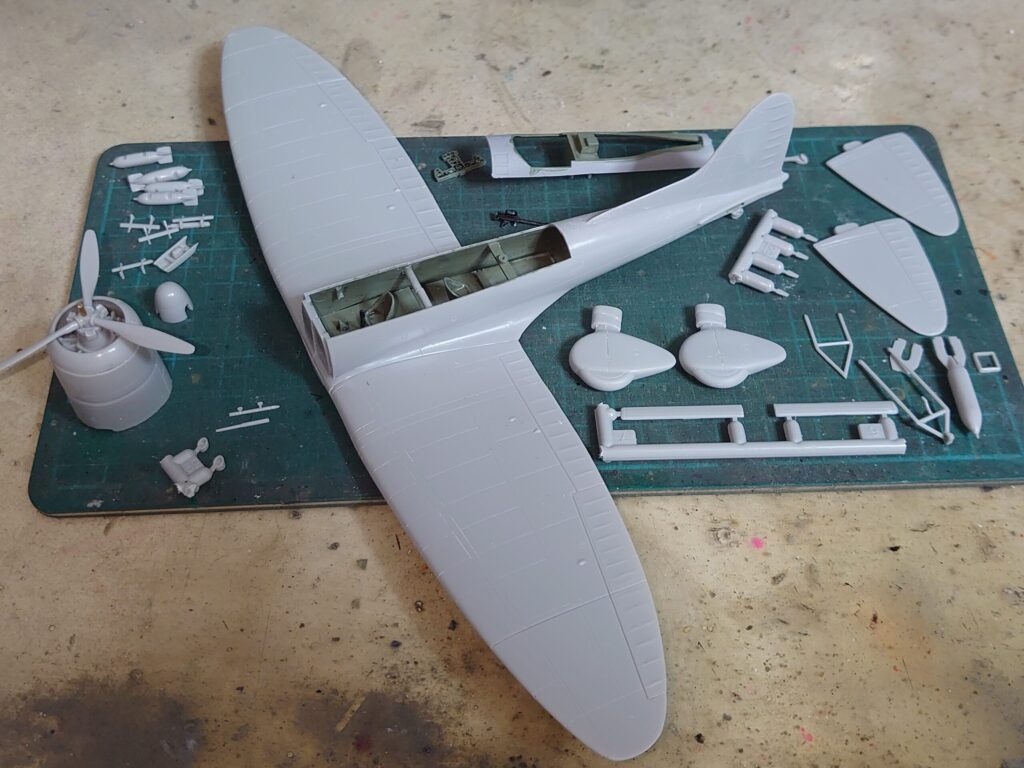

部品を確認する

本体の合わせ目部分を削り、残りの部品も切り出して整形。

爆弾など後付けする部品が多いので、この辺り紛失しないように注意ですな。

主翼下の60kg爆弾なんかはこれ以上加工する予定がないみたいだから、これで完了だね。

紛失しないように、チャックつきの小袋にでも入れておこうかな。

後部の組み立て

まずは目立つ尾翼周りから組み立て。

本キットの水平尾翼は、左右で取り付け位置のダボの幅が異なります。

部品切り出し後でも左右の区別が付くのがいいですな。

親切設計だね。

31番パーツの着艦フックは?

このキットの着艦フックは胴体色と同じ塗装指示が出ていますが、他社のキットによっては金属色で塗る指示が出ているようです。

筆者は今回アクセントに塗り分けたいので、これは塗装後の接着となります。

一度接着したのを急遽剥がしたみたいですが。

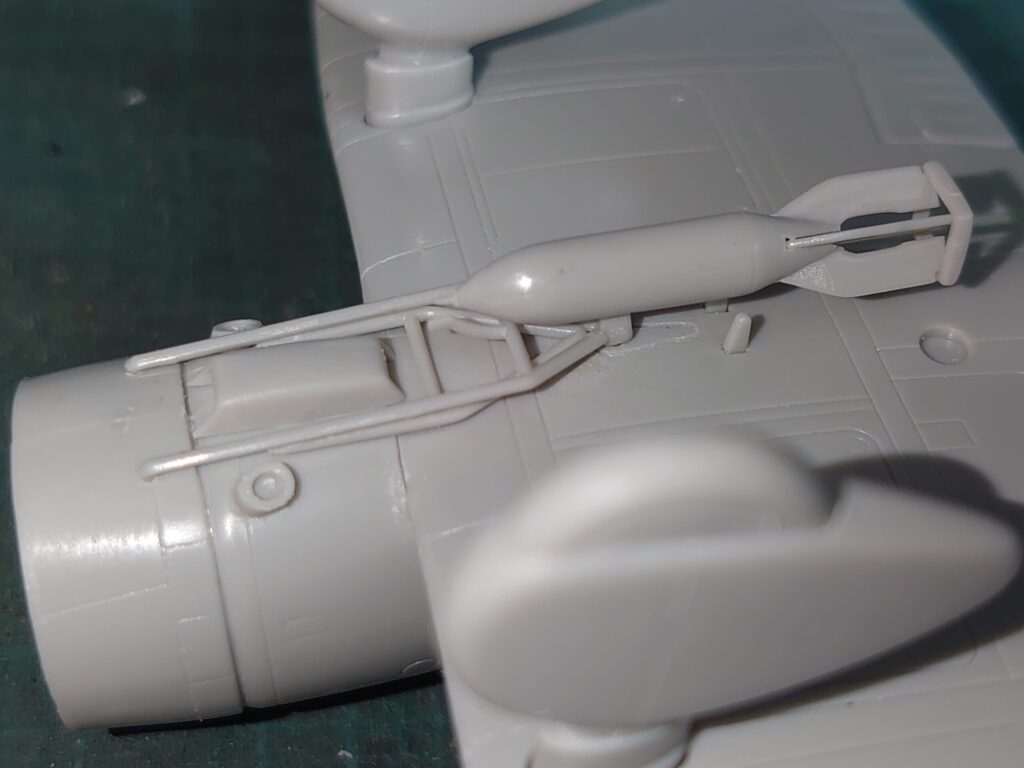

爆弾投下アームの組み立て

続いて機首側に。

主脚やダイブブレーキは左右があるので、説明書とパーツのモールド類を確認して正しい向きで取り付け。

主脚は塗装時には別にするので、この段階では瞬間接着剤の点付けによる仮留め状態ですな。

一一型と二二型で異なる形の爆弾投下アーム。

いずれもメインの41番パーツと、それにつらなる42番パーツの組み合わせになっている。

キットそのままだと胴体下の1点のみ軸がある感じで、それ以外は直付けするような形になっている。

ここは41番パーツの機首側にも0.5mmのピンバイスで凹みをつけてアームがハマるようにする。

250kg爆弾の接続部も、0.5mmの穴と真鍮線で接続する形にした。

問題はその41番パーツと胴体の間に挟みこまれる、42番パーツのアームだね。

こっちはピンで接続できそうな場所すらないという。

こちらは本体とは接続せず、41番パーツに直接貼り付ける形にしてみよう。

アーム同士は断面の丸い棒状なので、接着面を一度平らに削って広めに確保できるようにしている。

んで組み立てるとこんな感じに。

ここも塗り分けに備えて本体とはまだ接着しない。

アームパーツは胴体下面と同じ色の指示だから、この段階で接着してもいいけど。

ここで接着すると上面色が吹き込んだ際の修正や、吹き込み防止のマスキングがしづらくなりそうです。

筆者はそれを警戒して別にしているようですな。

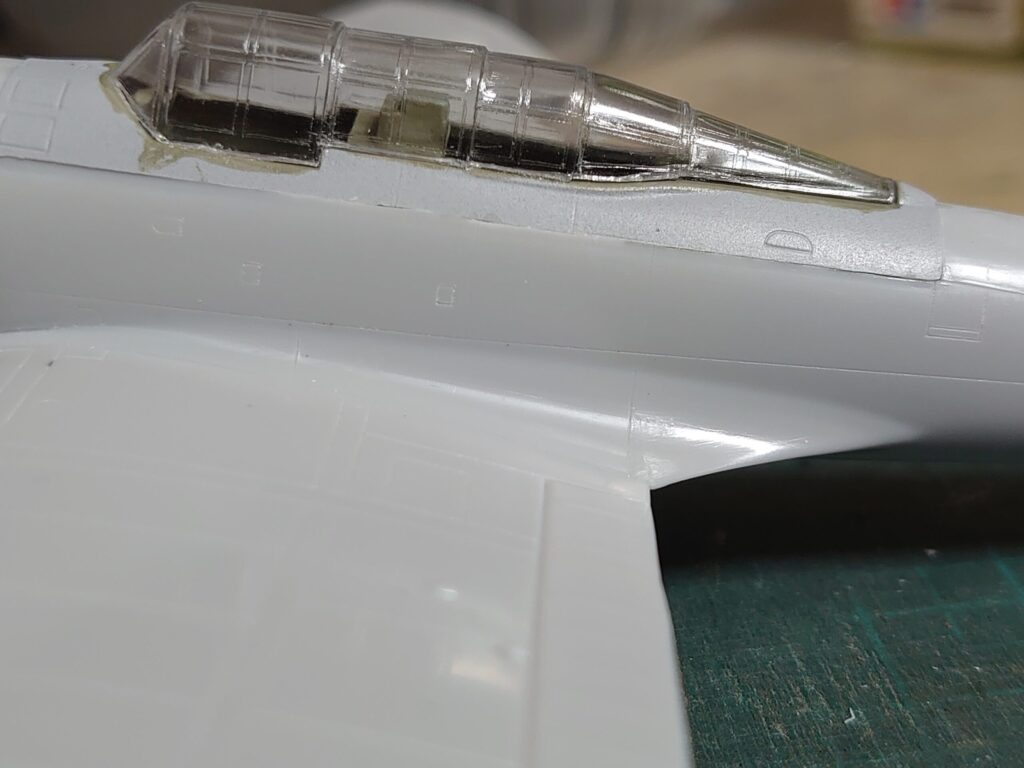

風防の取り付け

続いて風防。

胴体上面同様、ここも一一型と二二型で異なる形ですな。

二二型は空力を考えてか、後ろになだらかに伸びた形になっています。

ここはギリギリの組み合わせなのか、わずかに隙間が発生する。

前側は接着すれば気にならなそうだけど、後ろが少し浮いた。

胴体上面の33番パーツの影響も受けそうだよね。

あれが反った状態で本体とくっついていると、その分風防側に隙間ができるという。

どうしようかと迷った筆者だけど、後部の風防を分割することで何とか納めようとした。

これは以前組んだAZモデルの九七式軽爆撃機の応用だ。

あそこまで合いは酷くないので、今回は後部のみの分割に留める。

あまり切り刻むと切りしろの分プラ地が減りますからね。

今度は風防同士で隙間ができるという。

組み合わせるとこんな感じに。

切り刻んだ分、今度は後部に少し隙間ができたが今回はこのまま進めよう。

気になるようならプラ板を貼り付けて隙間を埋めるといいだろう。

この区画が実際も分割されていたのか不明ですな……。

もう一区画前側で分割しても良かったかもしれません。

操縦席周りの分割は把握しやすいけど、この機銃周りはどうなっていたのかな?

まあ段差の部分で分割したわけだし、どっちにしろそこまで目立たないという。

今回の戦果

そんなこんなで風防をマスキング。

二二型は後部が非常に細かい窓枠になっているので少し手間ですな。

基本的に日本機は窓枠多めだから大変という。

切りがいいので今回はここまで。

次回は塗装となる。

続きは次回!

この記事で作っているキット