ガンプラのHGUCより、0080に登場したケンプファーを作っていきましょう。

前回は掘り出した仮組み品を紹介した。

今回は各部の工作を開始。

頭部と胴体を進めよう。

そういえばこの時期がちょうど0080で描かれたルビコン計画の時期なんだね。

初代ガンダムでは12月24日からソロモン攻略戦が始まっていますな。

宇宙世紀でも年末は忙しいのです。

とりあえず作業開始だ。

頭部の製作

まずは頭部から。

どことなく騎士を彷彿とさせる形状が魅力的ですね。

ただそのままだとモノアイが非可動なのが気になるところ。

モノアイはプラ材を使って可動化改造。

これは以前にこのケンプファーを使って説明したからそっちを参考にしてね。

ケンプファーはアンテナを標準装備している。

ここはアンテナ前面を左右から削りこんでシャープに見せてみよう。

アンテナ先端の後部には保護用のフラッグがついています。

これは設定では存在しない上、見栄えが気になるのでカットしてしまいましょう。

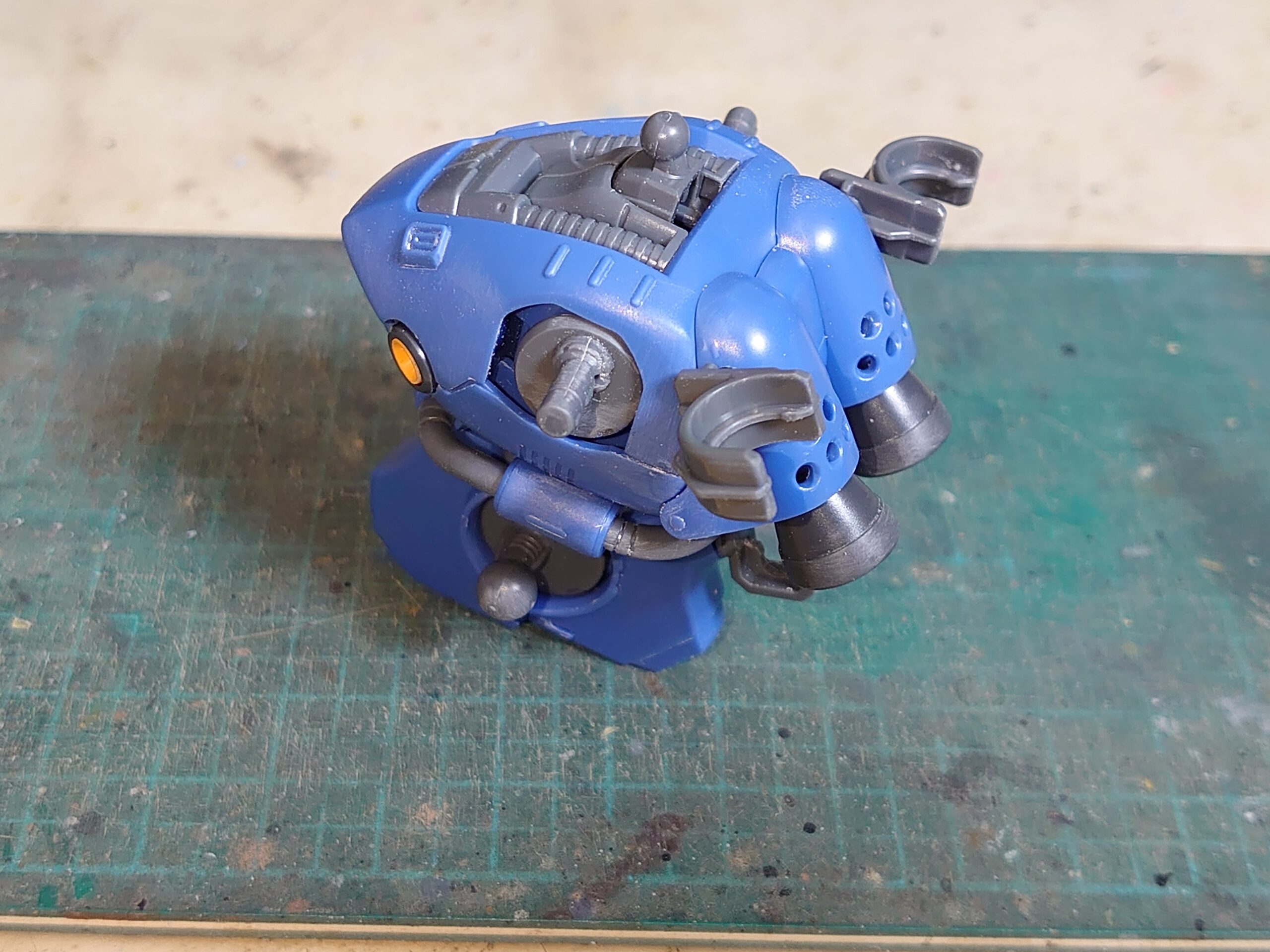

各部加工後はこんな感じ。

このモノアイ可動化はおススメの工作だ。

これだけでだいぶ印象が変わる。

胴体の製作

続いて胴体。

それまでのジオン系MSとはまた違った見た目が特徴的ですな。

胴体は胸部・腹部・腰部に分かれている。

胸部はボールジョイント接続で上下左右に動き、劇中の滑走状態も難なく再現できる。

胸部のバーニアは別パーツ。

そのままだとはめ込んだ後外せなくなるので、裏側からピンバイスで穴を開けておきます。

外すときは真鍮線などで突っついて……。

バックパックは放熱口のような丸い穴が連なっている。

せっかくなのでここはピンバイスで開口。

1.0mm径で位置決めをしてから1.5mm径で穴を広げる。

裏側にポリキャップ受けや接続ピンがあるのでピンバイスがずれやすい。

作業の際は注意だ。

なんかこういう穴って一部のMSでやたら目にするよね。

俗にブチ穴と呼ぶそうですですな。

このケンプファーのデザインも担当したメカニックデザイナー、出渕裕氏が好んで取り入れる意匠だとか。

出渕(いずぶち)+穴ということでブチ穴だそうです。

穴の並び方は幾つかバリエーションがあるけど、2個3個が台形に並んだものが基本のようだ。

0080の機体ではハイゴッグの肩アーマー付け根に見られるね。

今回の戦果

後は単純にゲートやパーティングラインを処理するだけですな。

可動に関して不満は特にないので、これで完了です。

首の接続部分も汎用のポリキャップではなく専用のプラパーツ。

先ほども触れた滑走状態の再現に一役買っている。

古いガンプラなんかだと劇中のポーズ再現のためにパーツ差し替えとかの必要があったけど……。

今回は少し短いけどここまで。

次回は残りの部位を進めよう。

続きは次回!

この記事で作っているキット