模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が組みかけで長年放置していた、T-34/85が完成しました。

今回は……。

筆者の士気が高まってきた。

なのでお待ちかね。

ようやくゲルググを作る気になったので、今回はそれの紹介だ。

おー、ようやく筆者が作る気になったみたいだね。

やっぱ最新キットは早く作らないと。

最新キット……?

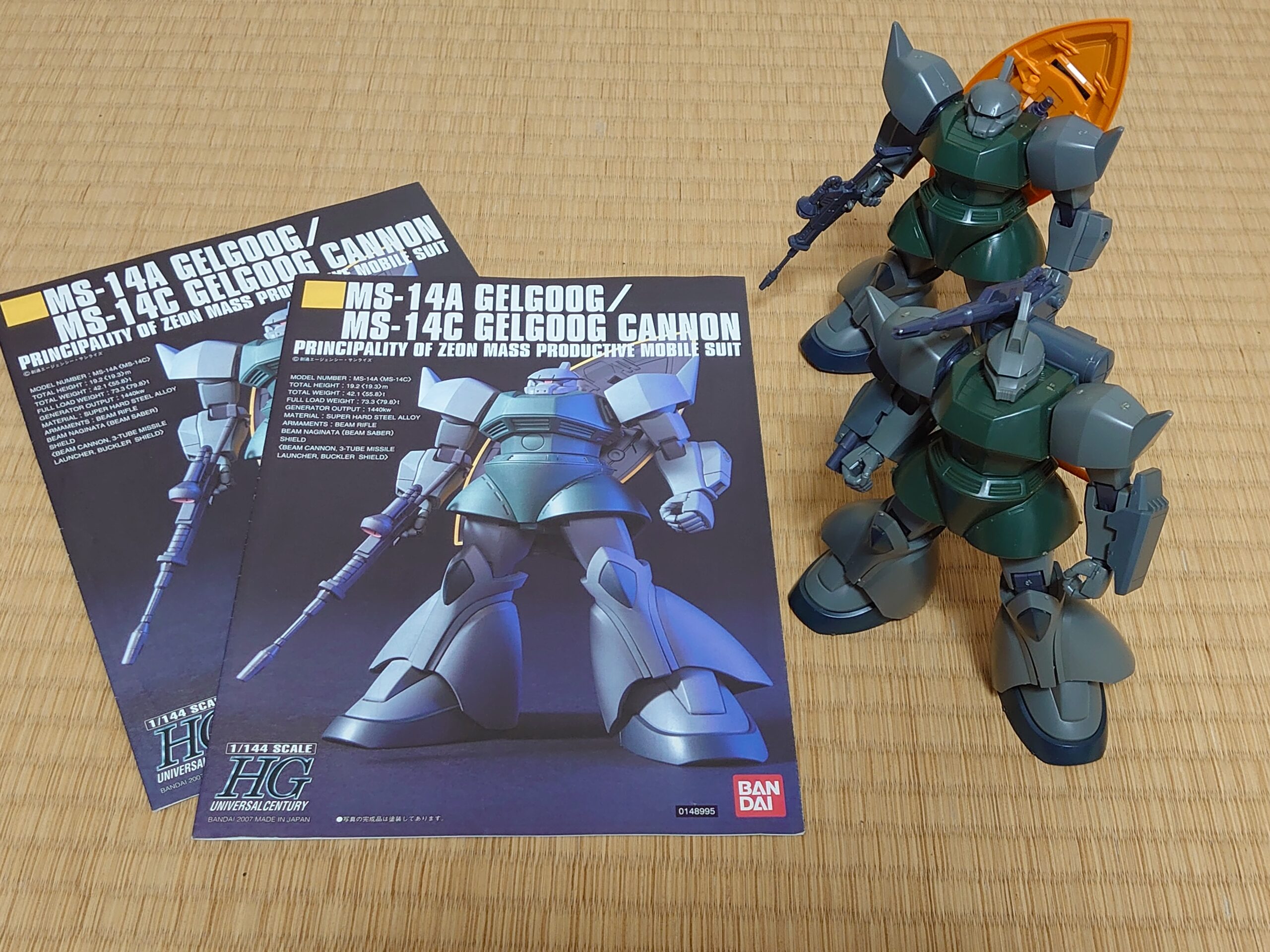

今回のお題 HGUC ゲルググキャノン

そんなこんなで今回作るのはこちら。

HGUCよりゲルググキャノンだ。

キットはいわゆるコンパーチブルキットとなっており

「量産型ゲルググ(ゲルググA型)/ゲルググキャノン(ゲルググC型)」

を選んで組み立てる方式になっている。

筆者は2機保有しており、紹介のためそれぞれ別のタイプにしている。

今回はタイトル通り、キャノンから組んでいこう。

……いや、今はこのゲルググじゃなくて、GQ版のゲルググでしょ。

筆者の手持ちには本家のゲルググしかありません。

他には中途半端に手をつけられたシャア専用機と、この前も少し出てきたシーマカスタムのマリーネぐらいしか……。

筆者もジークアクスは視聴しているけど、あのシリーズのガンプラは購入していないんだ。

例によって、手持ちの在庫品を処理していこう。

……改めてキット概要を。

このHGUCゲルググはHGUC第76弾として2007年3月頃に発売された。

価格は2025年5月現在、公式HPによると税込み1760円。

……この値段、まだ2025年4月以降再販品の値上げが反映されていないような気がするけどね。

2025年5月現在、公式の価格改定商品一覧にもこのキットの名前は見た感じ掲載されていませんな。

おそらく次の再販でもう少し上がるかと。

昨今の混乱を踏まえてか、今は詳細な再販予定は公開されていないんだっけ。

そういう情報は筆者も不明なので、ここでは置いといて……

キットとしては新規品ではなく、先行して2006年10月頃に発売されたシャア専用ゲルググの派生品。

成型色を変更し、各部新規パーツを追加した形となっている。

初代ガンダム系列でも終盤でのHGUC化ですな。

この後2007年中にアッガイやゾックが登場して、初代のMSは全てHGUC化することに。

仮組み品簡易レビュー

今回はサルベージしてきた仮組み品を見てみよう。

選択式で筆者は2機保有しており、現在はA型とC型それぞれの状態にしている。

今回はC型・ゲルググキャノンを組む予定だけど、ついでなのでA型の量産型ゲルググも見ていこう。

ゲルググってキットによって太かったり細かったりとシルエットが安定しない気がするんだよね。

今回はやや太めというか。

ザクなど同様にTVアニメ版をイメージしてか、モールド類は少なめ。

キットでは追加されることの多い肩のスラスターも、このキットはアニメ版に合わせてか存在しませんな。

量産型ゲルググはほとんどシャア専用ゲルググの色替えだね。

頭がアンテナなしになったぐらいというか。

そしてもう一つがC型・ゲルググキャノン。

今回はこちらで組む予定だ。

初出はTVアニメ終了後のMSV。

設定上は濃淡グレーの塗り分けや、グリーン&イエローのスプリッター迷彩の機体があるけど……

今回のキットでは成型色の都合で、ノーマルのゲルググカラーとなっている。

確かこのカラーリングでのキット化は初めてのはず。

別売りのガンダムデカール、HGUCジオン用4にゲルググ用のデカールが収録されていますが……。

それを使えばMSVのマーキングで作ることも可能ですな。

こっちはシャア専用機とは違って、大幅に部品を追加した感じだね。

バックパックや両腕の武装、移動したビームナギナタのラックなどなど……。

そういえば頭部も形が変わっているんだっけ。

設定上は射撃用のカメラが追加されているというやつですな。

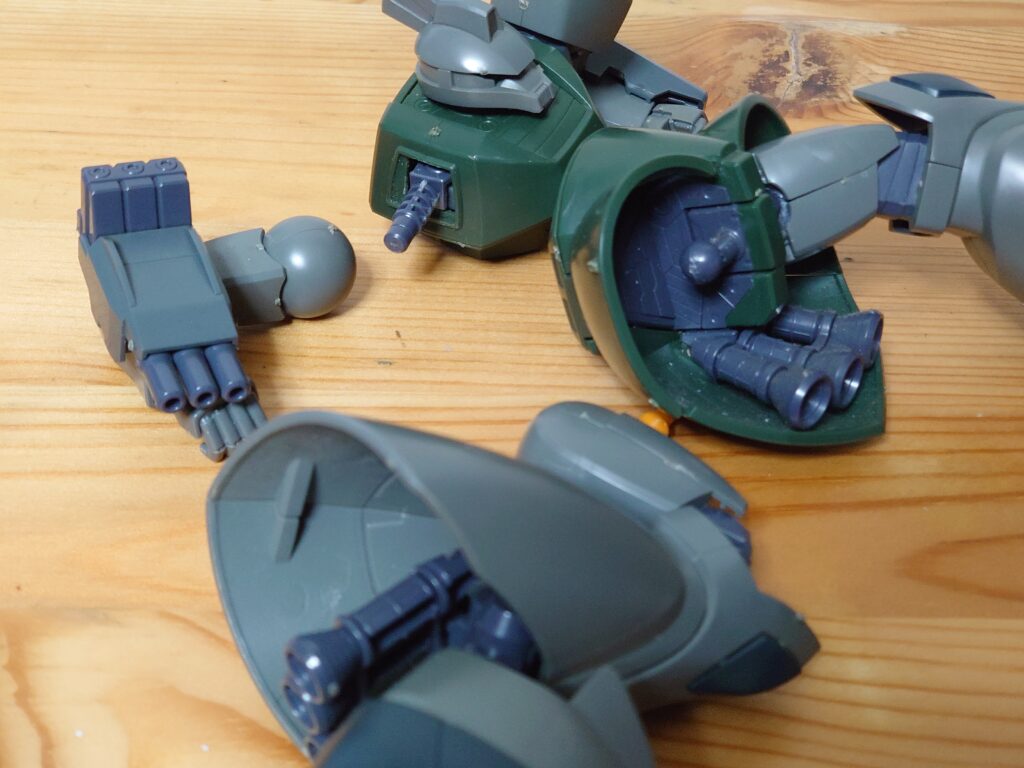

分解して関節を確認。

肩関節はポリキャップとパーツの組み合わせで十字方向に動く。

股関節はボールジョイント式。

ボール直径が太い(おそらく6mm)であり、ザクや他のゲルググJ,Mなどとは互換性がないので注意だ。

ヒジはポリキャップなしのパーツを挟み込むだけ。

ヒザもポリキャップなしですな。

挟み込み式なのが難点ですが……。

関節は全部ABSだよね。

それについても情報が。

元々この量産型ゲルググ/ゲルググキャノンとシャア専用ゲルググは関節がABS製だった。

ただ近年再販された現行の同キットでは、そのABS製パーツがKPS製パーツに変更されたとの報告が入っている。

筆者はまだ変更後のキットを手にとってはいないんだけど。

どうもプレミアムバンダイでこのキットの派生品であるリゲルグだかジョニー・ライデン専用ゲルググだかが発売されたときに変更され、それが一般販売のゲルググ2種にも適用されたとのことですな。

筆者はそれらのキットを持っていない上に、プレミアムバンダイの会員ではないのですが……。

……本当に筆者はガンプラファンなのかなぁ?

筆者は確か在庫に旧MSVのジョニー・ライデン専用ゲルググを抱えていたので……。

可動で特筆すべき点は、腹部と胸部の間にボールジョイントが追加され、さらに腰アーマーが分割されたこと。

特に後者はこのタイプのゲルググでは初めてのことだったはず。

従来のキットですと平面構成だったゲルググJでは分割されていましたが、ノーマルゲルググに近いスタイルのマリーネでは一体成型でしたな。

おかげで筆者は少し前に分割工作で大変な目にあったわけですが。

Jも腰の分割はされていたけど、肩は棒軸で胸部と腹部の間も非可動だったね。

それらの問題が解消されたというか。

この状態ではわかりにくいけど、モノアイも左右に可動する。

これもHGUCゲルググ系列としては初めてだ。

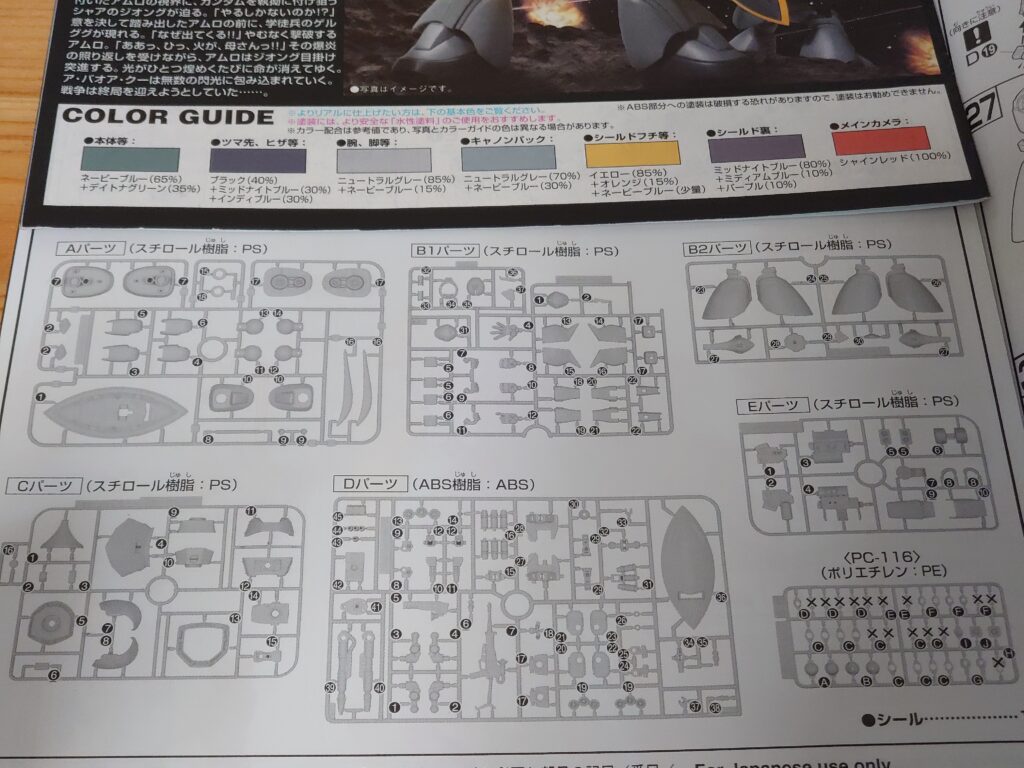

今回は使わないけど、付属のシール。

モノアイは下地の黒い部分と一体化になっているものか、モノアイ本体部分のみかの選択式。

それと「エ」のシールはゲルググキャノン頭部のカメラ部分だ。

マーキングシールは付属せず。

この頃はまだ一般的なものではなかったというやつですな。

付属のオプション類。

手首は

- 右握り手

- 左握り手

- 右銃持ち手

- 左平手

となっている。

この頃のキットは手首を削りがちだったけど、ゲルググは最低限のものが揃っているので安心して欲しい。

筆者はまだヒートホークを握れないザクII改のことを根に持っているのかな?

その他の装備は

- A型用頭部(アンテナ有無の選択)

- C型用頭部(こちらもアンテナ有無の選択)

- ビームライフル

- ビームナギナタ

- ナギナタのアタッチメント2種類

- シールド

- キャノンパック

- 3連ミサイルランチャー

- バックラーシールド

ですな。

原型であるシャア専用ゲルググよりも僅かに高いだけで、C型用装備やアンテナなしのA型頭部が追加されているという豪華なものとなっている。

無論、これらはシャア専用機にも無改造で取り付け可能だ。

頭はA型とC型で一部部品が共用と思いきや、完全に別々なんだよね。

付け替えも簡単というか。

筆者が仮組み済みなので、説明書のパーツリストを。

表記通り、筆者の手持ちはDランナーがまだ旧来のABS製パーツとなっています。

情報によると、現行品ではこれがKPSになっているようですが。

成型色の都合なのか、関節じゃないシールド表面とかまでABS製になっちゃっているんだよね。

ところでABS時代のものというと、これまた随分と長い間放置していそうな。

パーツの切り口からして、おそらく2機の内の片方はゴッドハンドのニッパー導入前ですな。

なので15年近く前からの放置品かと。

これまた随分放置しているなぁ。

詳しくは後述するけど、このキットは塗装派にとって非常に厳しい仕様なんだ。

これ以前も筆者はゲルググを数機組んだけど、途中で納得のいく仕上がりにならなそうに見えたので完成には至らず。

解決の目途が立たなかったので、その後にやってきた今回の個体は仮組みしてからそのまま手付かずで放置されていた。

ポーズをとってみよう

とりあえず付属品を使いポーズを取りつつ、可動チェック。

まずはA型装備。

ビームライフルから。

肩の可動軸のおかげで、両手持ちも難なくできるね。

平手は元々ナギナタ向けなのか、ちょっと力んだようにも見えるけど。

キットによってはこのビームライフルは2本指トリガーとなっていますな。

今回のキットでは1本指トリガー。

そのお陰で、他の武器にもそのまま使えるわけですが。

この銃持ち手、プラ製のわりに出来は非常にいいんだけど脆い。

特に親指と中指の間部分が虚弱で折れやすい。

実は筆者も撮影中に折っている。

2006~7年発売っていうと、この出来のいい手首が出てきたばかりだよね。

2020年代になってからは、また簡略化したタイプに逆戻りしている気がするけど。

続いてビームナギナタとシールド。

ナギナタはゲルググ特有のハルバード型で、双方向が出るタイプとなっています。

刃はクリアーイエロー成型ですな。

ライトセイバー感があるのがいいよね。

設定上は使いにくかったみたいだけど。

キットとしては柄がやや細く、ぐらつきやすいのが難点。

両面テープなどで固定してしまってもよさそうだ。

シールドは手持ちグリップがなく、腕の接続穴に取り付けて使用する方式。

接続軸は腕と背面双方に合わせるためか、軸回転して太さを2タイプを切り替えられます。

シールド裏には凹みが2箇所設けられている。

背面にセットするナギナタのアタッチメントパーツを、ここに取り付け可能だ。

股関節部分のカバーを外すとスタンド用の接続穴が出現。

本キットのものは角型タイプですな。

画像のような同時期のHGUCキット付属品の他、アクションベース2なんかが丁度良いかと。

ここで作ったものだとヅダやパワード・ジムも同じだったね。

そういえばナギナタのビーム刃が違うものになっているような。

ビームナギナタ、刃の取り付け穴部分は通常のビーム刃とほぼ同じとなっている。

なので他キットのものを流用すれば、通常の細長いタイプにすることも可能だ。

クリアーイエローのビーム刃はHGUCのケンプファーやドラッツェに付属するので、それらから持ってくるといいだろう。

続いてゲルググキャノン。

頭部をキャノン用に変更し、バックパックと前腕も武装を変更。

それぞれ通常型の装備を取り外し、そこに出来た接続穴に軸を通す形で装備することに。

ナギナタは元々の装備位置にバックパックが来るから、腰部に移動。

そこにあるパネルを外して、C型用のアタッチメントを取り付ける形だね。

キャノンは基部にポリキャップが仕込まれており、上下に可動。

ただ砲身部分のみABS製ですな。

3連ミサイルランチャーも、プラとABSの混成になっています。

おそらく現行品だとこのABSがKPSになっているはずですが。

成型色の都合かな。

正直このあたりは可動とかあんまり関係ないから、あんまりABSにする必要性は感じないけど。

腕の装備は手を塞がないので、手持ち武器との併用も可能です。

ここではナギナタを持たせてみましょう。

設定だと「出力をキャノンに回している」みたいな記述もあるから、ビームライフル装備機はあんまり見かけないんだよね。

高機動型ゲルググ(B型)なんかは「出力を推力に回している」ということで、手持ち火器は実体弾メインだったけど。

元々ゲルググキャノン自体「ビームライフルの開発が遅れていたので代替装備としてバックパックにビームキャノンを装備した」という設定だった気がしますね。

他キットから実体弾装備を持ってきても面白そうです。

無論、キットではA型・C型装備を混ぜることも可能だ。

なのでこんな感じのものをつくることもできる。

ジョニー・ライデンなんかがB型のゲルググにC型のバックパックを装備させることがあったようで、丁度こんな感じに近かったようですな。

ゲルググキャノンは基本的にミサイルランチャーは右腕、シールドを左手に装備する。

ただゲームなんかだと右手に手持ち火器を装備するからか、ミサイルランチャーを左腕に装備した姿もよく見かける。

そういうアレンジをしても面白いだろう。

ザクのシールドみたいに、反転させたほうが使い勝手が良さそうな。

あれは元々左肩に装備するはずが伝達ミスで右肩に装備されたと聞いたような……。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回はタイトル通りゲルググキャノンとして本格的に組んでいこう。

もう1機は比較のために現在A型になっていますが……

どうも筆者は2機とも、当初ゲルググキャノンとして揃えて作るつもりだったようですな。

どうするのか……。

2機ともキャノンで揃えるつもりだったみたいだけど、せっかくだからA型でも組んでみたいという。

とりあえずまずは間違いなくキャノンで1機組んでみるつもりだ。

急ぎの用が途中で入りそうなんで、もしかしたら2機目は延期になるかもしれない。その点はご了承を。

あー、そろそろ筆者が散在したやつが届く予定なんだっけ。

……ゲルググは結構時間がかかりそうだけど、大丈夫かな?

このキットの難点として、各関節のほとんどが外装で挟み込む形になっている。

なので塗装する場合、それらの後ハメ加工が必要となってくるね。

それと筆者が個人的にかなり気になっているのが、この踏み込めない足首。

この時期のはまだ足の甲が一体成型で、足首関節もポリキャップが固定式なんだね。

過去に筆者も何機かゲルググを作ろうとしたけど、この辺りの納得できる改造ができず完成に至らなかった。

今回こそはここの改造を成功させたいと考えている。

筆者の積み山を掘り返せば、先行して撃墜されたゲルググの残骸が見つかりそうですな。

とにかく今回は関節の後ハメと、足首関節の改善が大きな課題となるだろう。

続きは次回!

この記事で紹介しているキット