ガンプラHGUCシリーズより、量産型ゲルググとのコンパーチブルであるゲルググキャノンを作っていきましょう。

前回は腕部を組み立てた。

今回は脚部を組んでいこう。

今回はなんか長くなりそうな予感。

このキットで筆者がもっとも気になる箇所でもありますからね。

ここでHGUCゲルググがなかなか登場しなかった原因でもあります。

ここも各部分、先人達の知恵を借りて作っていこう。

それでは作戦を再開する。

脚部の製作

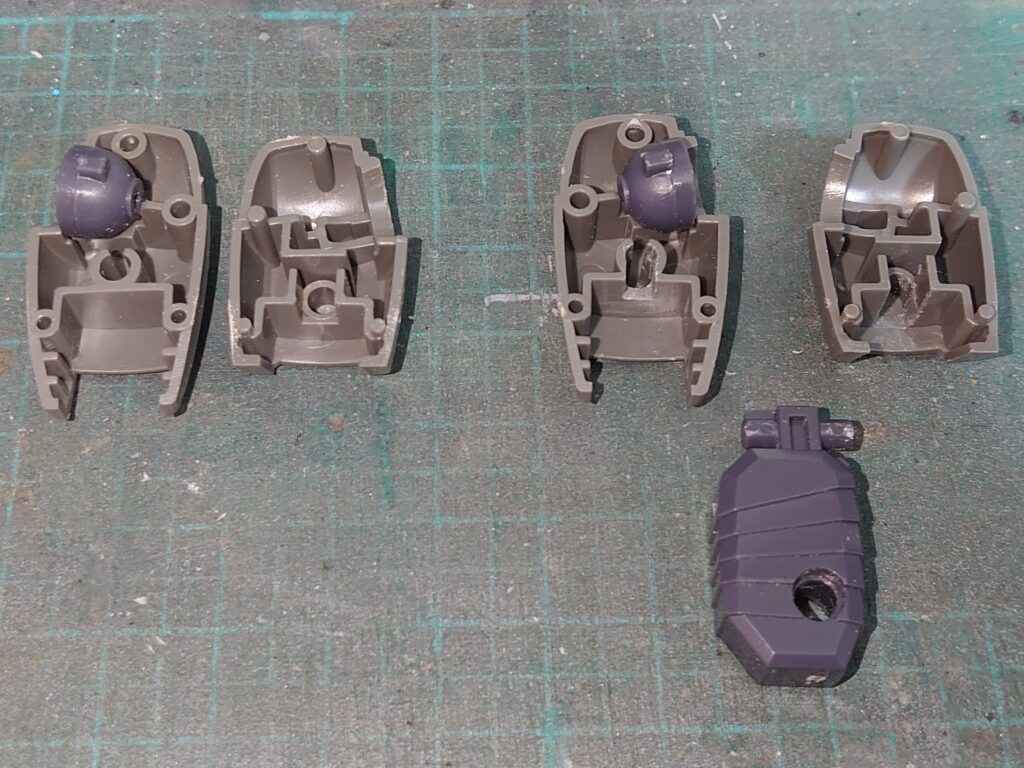

こちらがこのキットの脚部。

細かったり太かったりと安定しないゲルググ系キットの脚部ですが……

本キットではやや太めの造形となっています。

ヒザはグフとか見たいなジャバラ状。

きっちり再現してくれるのはうれしいんだけど、スネとモモ双方からの挟み込み式なんだよね。

それよりも筆者が気になるのは、この足首の可動範囲。

横方向の可動は問題ないけど前後への可動範囲が狭く、まったく踏み込むことができない。

今回はこれをどうにかしたいところ。

同時期の旧ザクなんかは足首関節が別パーツだったから問題なかったという。

ドムなんかはこのゲルググと似たような構造だったけど、あっちは足の甲が平面で干渉しづらかったんだよね。

ヒザ関節の後ハメ加工

まずはヒザ関節から改造していきましょう。

分解して構造を確認。

関節自体も可動部を挟み込む構造となっていますが、ここは同色の塗り分けなので後ハメはせず。

可動部の整形を先に済ませておき、後で貼り合わせてしまいましょう。

気になる部分が多いけど、スネ内部のモールド表現とかは進化しているよね。

スナップフィットの凹凸ピンも目立たないように、平面に囲まれた位置にあるし。

まずはモモ側からの加工。

ヒザ関節には特に手を加えず。

モモの接続部分を切り欠き、下からパチンとはめ込めるように変更します。

画像の左側のパーツが加工前。

右側が加工後ですな。

モモは上面ならともかく、側面はモールドっぽくも見えるんだよね。

MGなんかだとモールド化されているし、無理に後ハメしなくてもいいかも。

今回は先行したゲルググJやMにあわせて、側面のモールドは消してしまいます。

あれらは寧ろ前後に強調されたデザインでしたな。

続いてスネ側。

こちらはヒザ関節内部にポリキャップが仕込まれていますな。

ここは切り欠いて対応しよう。

ここの開設以前に筆者が挑んだ際はポリキャップごと切り欠いたけど、それだと保持力が失われる。

なのでポリキャップは切り欠かずに移設だ。

詳しくは後述。

それが原因で保持力が足りなくなり、納得のいくものにならなくて完成には至らず……。

……その納得できなくて遺棄したゲルググは何機ぐらいあるのかな?

少なくとも3機はあったはずです。

筆者が捨てた記憶はないので、積み山に保管されているはずですな。

前述通りの加工を施す。

- ポリキャップ(PC-116のC)は加工せず、そのままスネ側の軸に移設

- ヒザ関節は下側から切り欠き、スネに移設したポリキャップに被せられるようにする

といった感じだ。

ABSとポリキャップの摩擦の他、関節内部に残った元の凹みとポリキャップの軸の噛み合わせで保持ができる。

場合によってはもっと軸の長いポリキャップに交換してもいいだろう。

結構切り欠いているけど大丈夫かな。

外から切り欠き部分が目立たない?

実際に組んでみて、ヒザを可能な限り前に倒すとこんな感じ。

ちょうど切り欠き部分が外から見える直前でヒザアーマーに引っかかる。

なので外からは見えない。

なら安心だね。

もう片方のヒザ関節も加工します。

先行したものは側面を斜めにカットしましたが、まっすぐ下に切り欠いても問題ないですな、

寧ろ見栄え的にはこちらのほうが良かったり。

側面はスネのプラ軸が入る幅で問題ない。

底面はポリキャップの分、前後を多少幅広に切り欠く必要があるけどね。

後は仮組みしてはめ込めるかを再度確認。

これでヒザ関節の後ハメ加工は完了だ。

ヒザ裏の加工

そういえばこのゲルググ、ヒザの黒いパーツがすごく外しにくいんだけど。

俗に言う「はめ殺し」と呼ばれるものですな。

色分けもされて後付けも可能ですが、一度取り付けると後での取り外しが大変という。

こういうのって完成直前まで取り付けないほうがいいってやつだっけ。

特に塗装前後に工具で外そうとして、パーツにキズがついたりすると大変だし。

そうしてもいいけど……

筆者の場合は外した部品をそのまま紛失するパターンがあるんだ。

なので胴体のコクピットハッチ部分同様に裏側から穴を開けて、そこから突っついてパーツを外せるようにしよう。

今回はちょうどヒザ裏に放熱口のようなディティールがあるので、そこを開口してしまおう。

ヒザアーマー裏の接続ピンが穴越しに多少見えますが、それは後で暗色で塗り潰してしまいましょう。

それが気になる人はもう少し下の、押し出しピン跡がついた場所辺りに開口してもいいだろう。

ヒザ関節周りが邪魔になるから、突っつく用の棒とかが入りにくい位置だけど。

足首関節の改造

さてこのキットで筆者が一番気になっているのが、可動範囲の狭い足首。

ここの開設以前に何機かゲルググを撃墜した云々は、主にここのいい改造案が浮かばなかったことが原因だ。

んでこの画像は……。

ようやくそれらしいものになったので、試作してみたもの。

片足分だけなので、もう片方を組んで詳しく見てみよう。

少々長くなりそうだけどね。

とりあえずまずは靴底側から手を加える。

元のポリキャップ(PC-116のA)は使わないので撤去。

足の甲との接続部分は3つあるけど、そのうちの先頭に来る1本も切り取る。

後方の2本は接続用に残しておこう。

真ん中のは……。

中央にある元々ポリキャップがあった部分は根元から切り取り。

これはこの後にジョイントパーツとして有効活用する。

プラ板とかで作り直す案もあったけど、こちらのほうが寸法を測る必要もないのでね。

ただちょっと切り出しにくいかな。

切り出し部分が凹んだ箇所にあるから、ノコが入りにくいというか。

前側は浅いのでノコでも問題ないですな。

後ろ側は外周が一段高くなっており、ノコが入りにくいです。

ここは

- クレオスのラインチゼルなど、スジ彫り用工具で切り取り箇所を彫りこむ

- ある程度彫ったら流し込み式接着剤やエナメル溶剤を流し込み、切れ込みに浸透したところを折り取る

といったパターンでよいかと。

靴底の切り取った部分がやや汚くなるけど、ここは外からほとんど見えなくなるので問題ない。

ジョイントとして再利用する側は可動して擦れたりするので、切り口を整えておこう。

続いて足の甲側。

キットではA10番パーツとして一体成型されていますな。

ここは甲の部分を切り取る。

この箇所は2本のスナップフィット軸が飛び出ているけど……

前側にあるものは先ほど削り取った靴底の軸に接続するものなので、今回は不要。

なのできれいに削り取ってしまおう。

後ろのはさっきジョイント化した部分に接続するもの。

こちらはこの後も使うので残しておく。

ここの切り取りも、ある程度スジ彫り工具で彫ってからの切り取りがいいかな?

今回はまっすぐな切り取り箇所なので、ノコがメインになりますな。

ただ先に彫りこんでおくとノコがズレにくくなるのでおススメです。

後部の広い面は切り取ってしまう。

本来は先ほどのポリキャップを抑える役目があったけど、今回はここも手を加えるからね。

再び靴底に。

これは足の甲の可動部を作成しているようですな。

足首の可動……

ここは他のキットの構造が参考になるかな?

近年のザクとかグフとか。

問題はどうやって可動化のための部品を仕込むかなんだけどね。

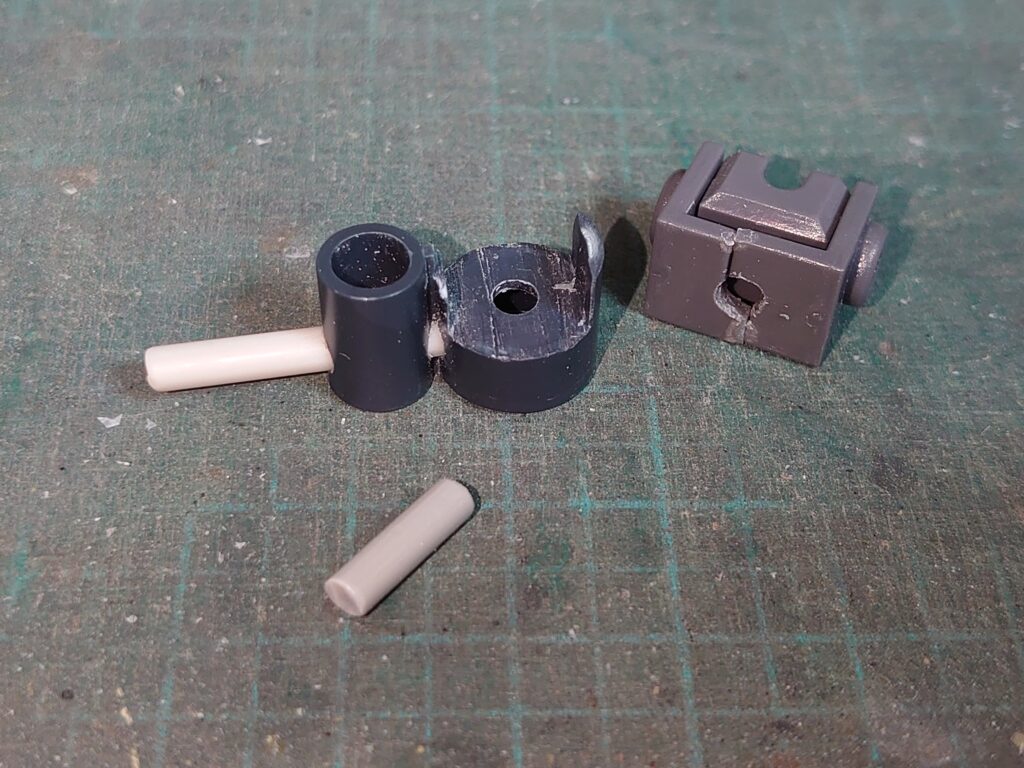

今回はまず余剰のポリキャップを使用した。

おそらくPC-116のDとG。

両足分となると、Dが2つとGが4つ必要になる。

今回のHGUCゲルググにも付属するキャップですな。

ちなみに今回のキットですと、Dが6個とGが2個余ります。

このキットの余剰分だけではGが2つ足りないので、別のキットの余剰品から持ってくる必要がありますな。

似たような形のものなら別のポリキャップでも良さそうだね。

画像の左下に写っているそっくりさんは……?

参考に出してきただけで今回は使っていませんが、これはウェーブのポリキャップですな。

写っているのはP・キャップPC-03。

それに付属のCを1つとDを2つ組み合わせたものです。

ただこちらも、1枚のランナーにDが2つしか入っていない。

なので両足分揃えるには2セット必要だ。

Cは1枚のランナーに4つ入っているから、1セットで間に合うけどね。

同社のプラサポシリーズ同様に似たような名前の製品が多数あるので、こちらを使用する場合は間違えないように。

PC-03はポリキャップの軸径が凹凸ともに3mm。

ガンプラのHGUCでよく見かける3mm軸に対応しますな。

ポリキャップは接着剤が効かないので、靴底内部に穴を開けて軸を通す形で固定する。

軸はそのままだと長くて足裏のA17番パーツが入らなくなる。

接続用の凹ピンに合わせた長さにカットしてしまおう。

固定する位置は……。

現物合わせですな。

前過ぎるとポリキャップが外装に内部から干渉しますし、後ろ過ぎるとこれからセットするジョイントが入りません。

後述する自作ジョイントが入るレベルで後ろ寄りにするといいだろう。

ちなみに今回の位置でも、外装内部にポリキャップが干渉した。

なので保持力に支障が出ないレベルでポリキャップを斜めに切り欠いている。

続いてその自作ジョイントの作成です。

先ほど切り取ったパーツに3.0mm径の穴を開けて、同径のプラ棒を通します。

今回はプラ棒の代わりに、手持ちの廃ランナーを再利用しますが。

ここの位置も現物合わせかな?

先に棒をポリキャップに通して,、それに接する形でジョイントを靴底に仮留め。

接着剤を流し込み、跡をつけます。

それを目印にしましょう。

穴開け位置が下過ぎると作業中に部品が破損する。

反対に上過ぎるとジョイントパーツの底が靴内部に引っかかる。

いずれにしろパーツの下側が破損しないように、穴開けはいきなり3.0mmの穴を開けずに小さい径から開けて広げていこう。

棒を通すとこんな感じに。

しっかりはまるので、接着はしていません。

この画像では元々ボールジョイントの受けがあった奥まで棒を通してしまっているけど、これだとこの後の作業で支障が出る。

手前の区画辺りまでに留めておこう。

ここまででこんな感じに。

これで足の甲が可動し、多少可動範囲が増しましたな。

後は足首との接続箇所を作らないと。

元のポリキャップは撤去しちゃったわけだけど……。

このキットにセットされた足首関節は6.0mm径のボールジョイント。

なのでそれに合わせた関節を用意する。

今回持ってきたのはホビーベースのロールスイングジョイント(大)

通常タイプと引き出し式タイプがセットされているけど、今回は通常タイプを使う。

この前ドムR35でサイズ違いのを使ったっけ。

あちらで使った中サイズはボール軸径が5.0mm。

今回の大サイズは6.0mmですな。

このパーツ、保持力優先のためか非常に硬い。

そのままABS製のキットのジョイントと組み合わせると着脱しづらかったり、パーツの破損を誘発する。

ボールジョイント側や可動軸部分をあらかじめ削って緩めておくのがおススメだ。

とりあえず取り付けを。

元のボールジョイント受け部分を削り込み、ロールスイングジョイントがセットできるようにします。

強度確保のため完全に平面にはせず、凸凹を残してそこにロールジョイントをはめ込む形にしましょう。

接着強度とか大丈夫かな?

動かすとき結構負荷がかかる箇所だよね。

念のためここも廃ランナーによる軸を通し、ロールスイングジョイントと自作ジョイントを接続するような形にしている。

作っておいていうのもなんだけど、筆者としてはこれでも少し強度的には気になるところがあるようだ。

ロールスイングジョイントはポリカーボネート製なので瞬間接着剤での接着になり、スチロール系接着剤での溶着が不可ですな。

接着時の強度を考えるなら同じプラ製パーツを選んだほうが良かったのかもしれません。

あれは?

筆者も愛用しているウェーブのプラサポ君。

プラサポのBJ-06ですな。

普段あまり使わないものなので過去に筆者がボールジョイント目的で購入したものが1つしかなく、さらに対応するポリパーツが手元になかったので今回は使用を見送ったというやつです。

しかも肝心のパーツが1セット使用済みで、いずれにしろ足りなかったという。

とりあえず手元にあるもので進める。

それとプラサポだと1つの製品で2セット分、つまり1機分しか用意できない。

対するロールスイングジョイントは1つの製品に6セット分、3機分が用意できる。

その辺りも今回こちらを採用した理由だ。

筆者の手持ちにはまだまだゲルググが控えているんだよね。

ロールスイングジョイントを自作の足首ジョイントに瞬間接着剤でがっちりと接着。

ついでにランナーで作った棒軸も補強用に接着です。

補強用のランナーはロールスイング上部まで貫通させると可動に影響が出ますので、ちょうど飛び出る手前で止めておきましょう。

さっき言っていた、足の甲の接続軸を奥まで云々はここのことだね。

あっちを奥まで貫通させると、このロールスイング補強用の軸が通せなくなるという。

接着していなかったのが幸いですな。

手前にズラして、余計な部分をカットしてしまいましょう。

ここまででこんな感じに。

ロールスイングジョイントと自作ジョイントの間の強度が少し気になりますが、これで改造は完了です。

さっきのABS製ボールジョイントとロールスイングジョイントの噛み合わせを削って緩めたのはそれの影響もあるよね。

そこの噛み合わせが硬いと、可動時に直下の強度が気になる箇所に思いっきり負荷がかかるわけで。

組み合わせて可動や外見を確認。

今のところ例の強度が気になる箇所での部品脱落は見受けられませんな。

ロールスイングジョイントの軸部分はコトブキヤのマイナスモールドIIでも貼り付けて隠すか検討した。

ただ手持ちの在庫に厚いものしかなく、貼り付けると可動を妨げそうだった。

なので今回は保留。

筆者の手持ちのマイナスモールド、薄いのばっか消費していくんだよね。

なにか厚いのを使える場所はないかな。

今回の戦果

長くなりましたがこれで脚部の製作は完了です。

足首を大改造したわけですが……。

比較するとこんな感じに。

左が改造前。

右が改造後。

足首を踏み込めるようになっているのが君たちにもわかるだろう?

耐久力とか塗装剥げとか、その辺りも気になるけどね。

長くなったので今回はここで終了。

次回は残る武器の製作となる予定だ。

続きは次回~。

この記事で作っているキット