このブログを見ている人がどれだけいるかわかりませんが一応挨拶を。

どうも、本ブログの案内人であるアドルフです。

同じく案内人のヴァルダ。

さて、ここは主にプラモを作る様子を紹介していくわけですが・・・・・・

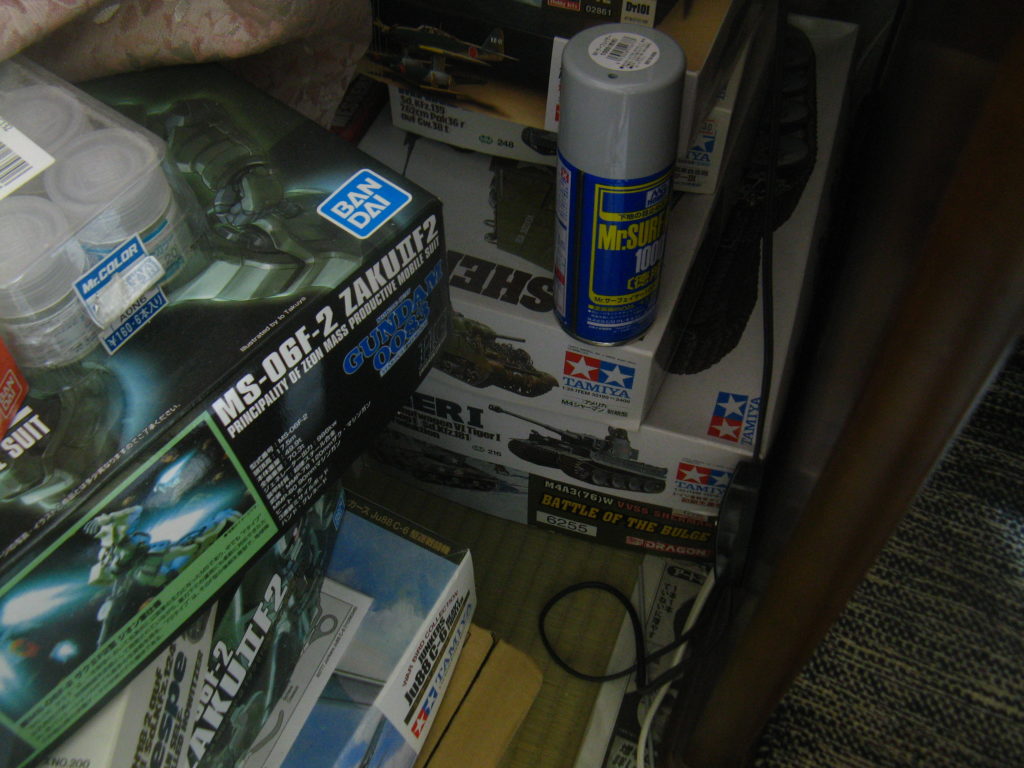

筆者はいままでに航空機、ガンプラを完成させました。

そして

「筆者の模型三大勢力である航空機、ガンプラ、AFVをとりあえず製作する」

と事前にはお伝えしていました。

うむ。

詳しくは下記から。

そのため、今回は残りの部門であるAFVキットを作るわけですな。

ヴァルダ殿、前回の最後で

「AFVで最もメジャーな戦車にする」

とおっしゃっていましたが、どの戦車にするのでしょうか?

航空機では零戦、ガンプラでは初代ガンダム(とおまけにガンダムトレーラー)と各部門の代表的なものを作ってきた。

だから今回の戦車は……

今回のお題 タミヤ 1/35 ティーガーI 初期型

タミヤよりドイツ軍のティーガーI型重戦車だ。

商品名は英語読みの「タイガーI」

この記事ではドイツ語読みの「ティーガーI」で統一する。

タイガー戦車という名前だけなら、戦車に詳しくない人でも聞いたことがあるはず。

戦車といったらやはりこれですな。

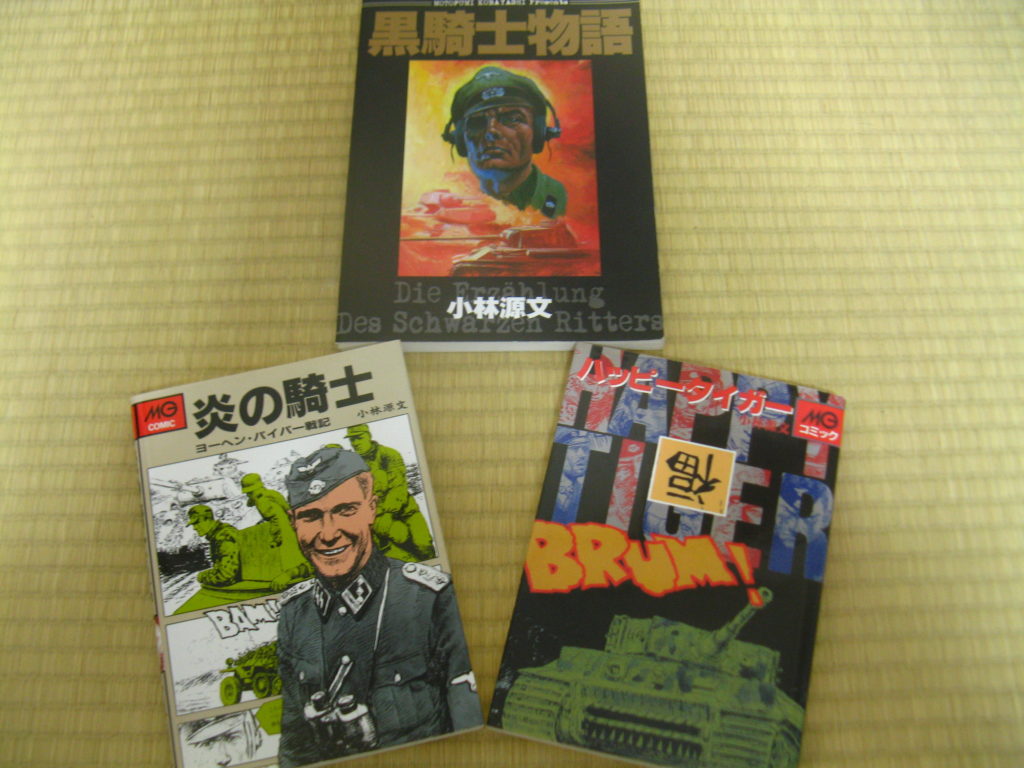

そういえば筆者がこの前夢中になっていた、amazonからの荷物にこういうのが。

戦争劇画の第一人者、小林源文先生の劇画だね。

そしてちょうど写真下にある

「鋼鉄の死神 ミヒャエル・ビットマン戦記」

の乗員達の後ろに描かれているのがその車輌だ。

こちらはこの前手に入れたカンプグルッペZbv以前から、筆者が持っていた小林源文先生の劇画。

Zbvと写真右下の「ハッピータイガー」にもティーガーIは出てきます。

もちろん、気休めに過ぎない。だが信じれば自信がつくぞ!!

・・・・・・茶番はこれくらいにして作戦を開始しよう。

タミヤのティーガーIを開封する

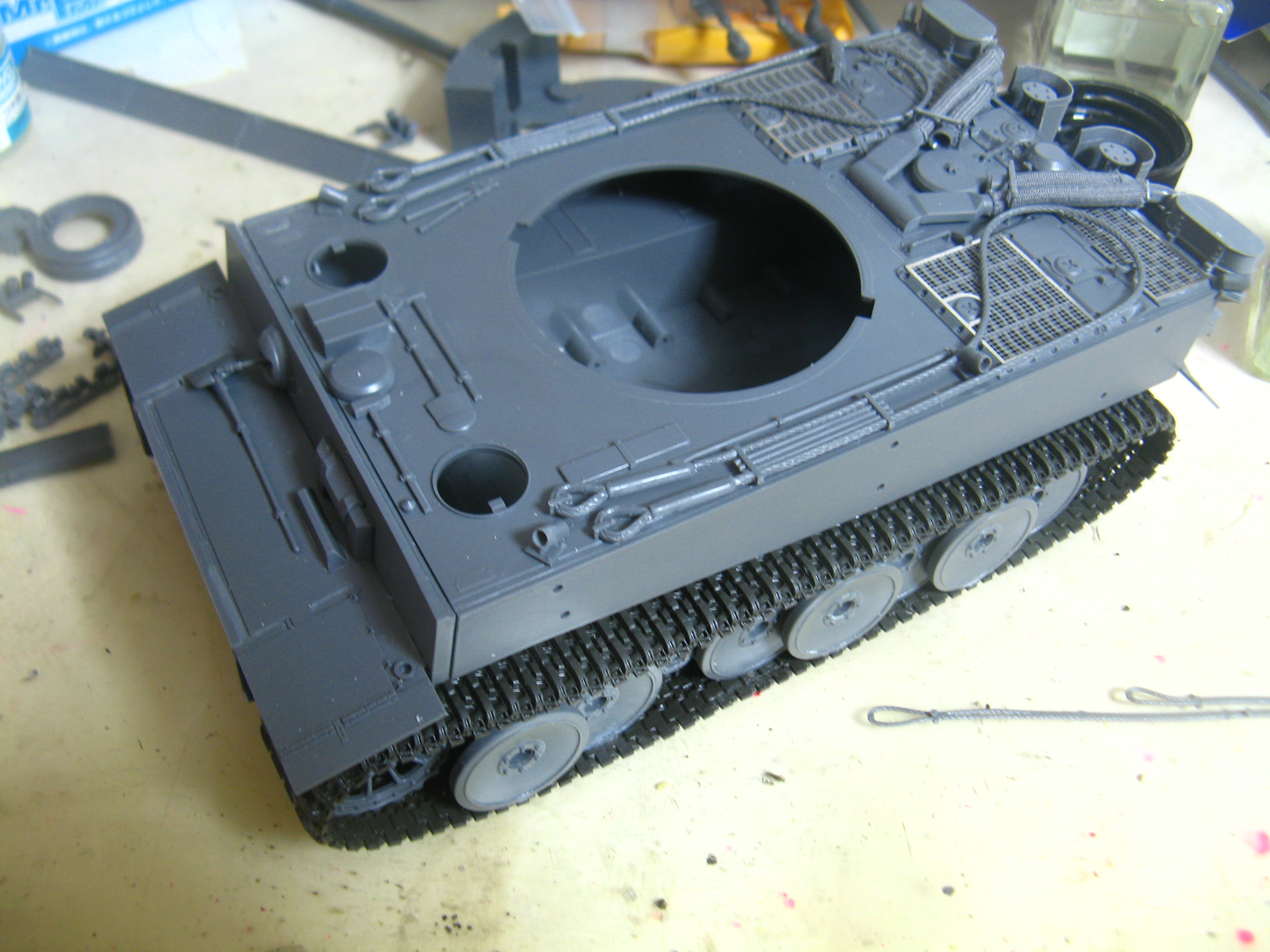

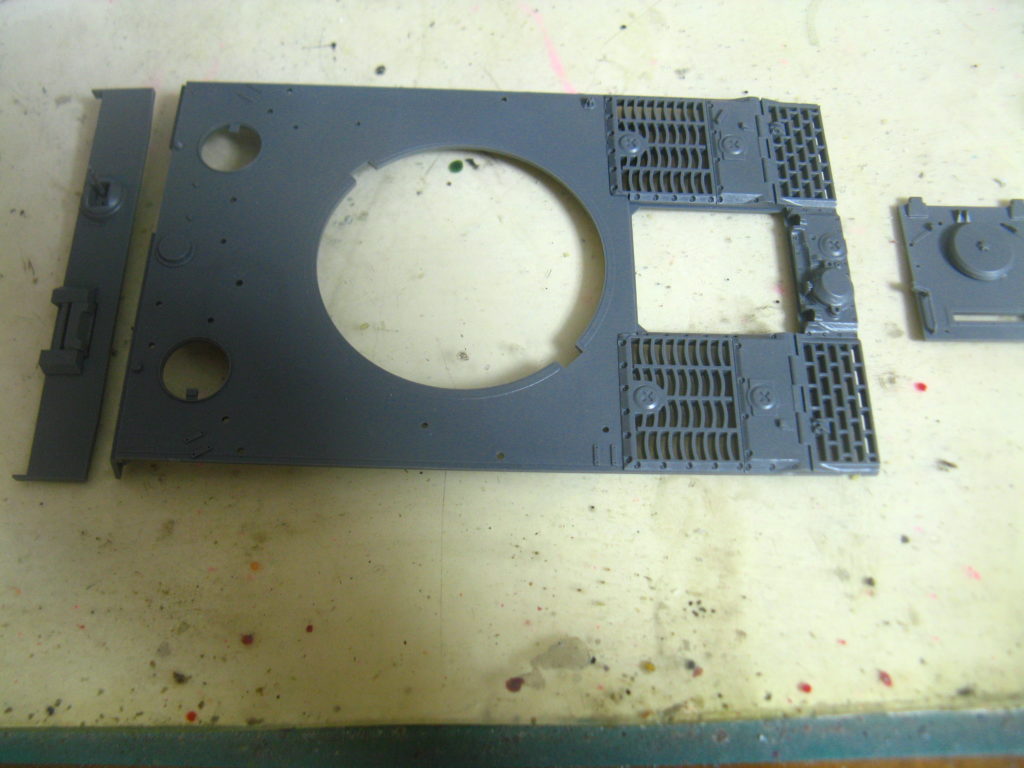

中身はこんな感じ。

- ジャーマングレーの成型色のパーツ

- メッシュパイプ

- 接着・塗装が可能なベルト式履帯

このほか組立て説明書、塗装図が付属する。

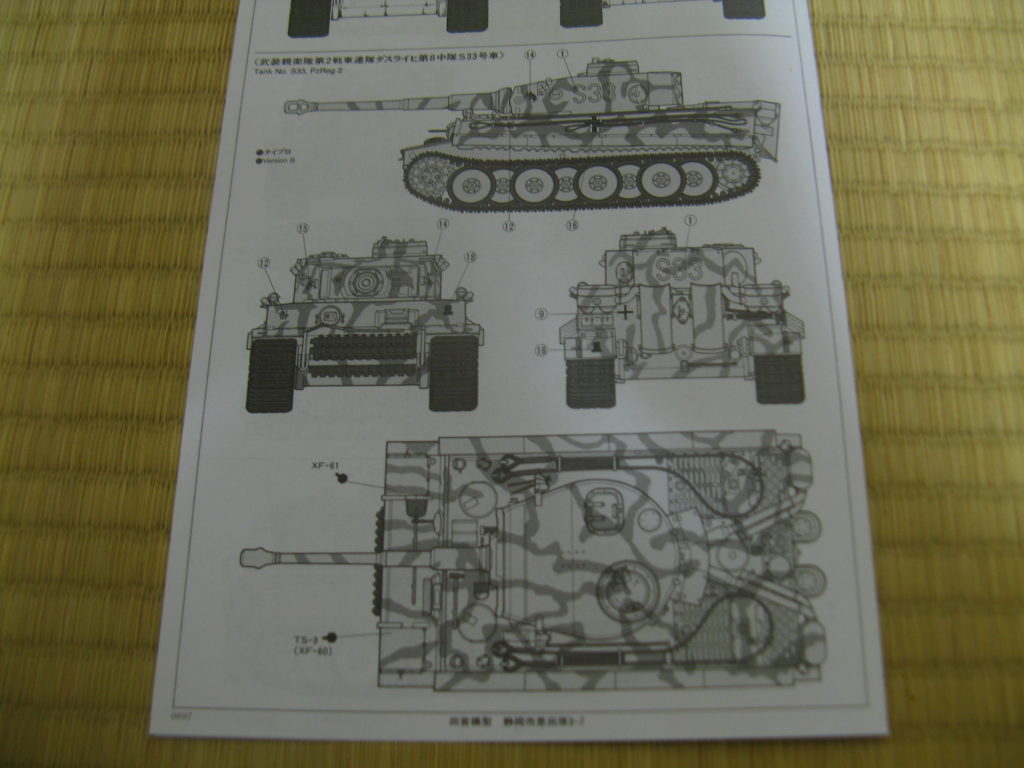

これがその冊子ですね。

組み立て説明書と塗装図に分かれています。

作る車輌を選ぼう

デカールがたくさんありますな。

右側に不自然に印刷されているのは武装親衛隊の師団章ですね。

鉤十字が一部の国で規制されているのは有名な話だけど、他の親衛隊関連のマークも同様らしい。

本キットの箱絵や塗装図でも該当部分が黒塗りされ、法規制への対応が確認できる。

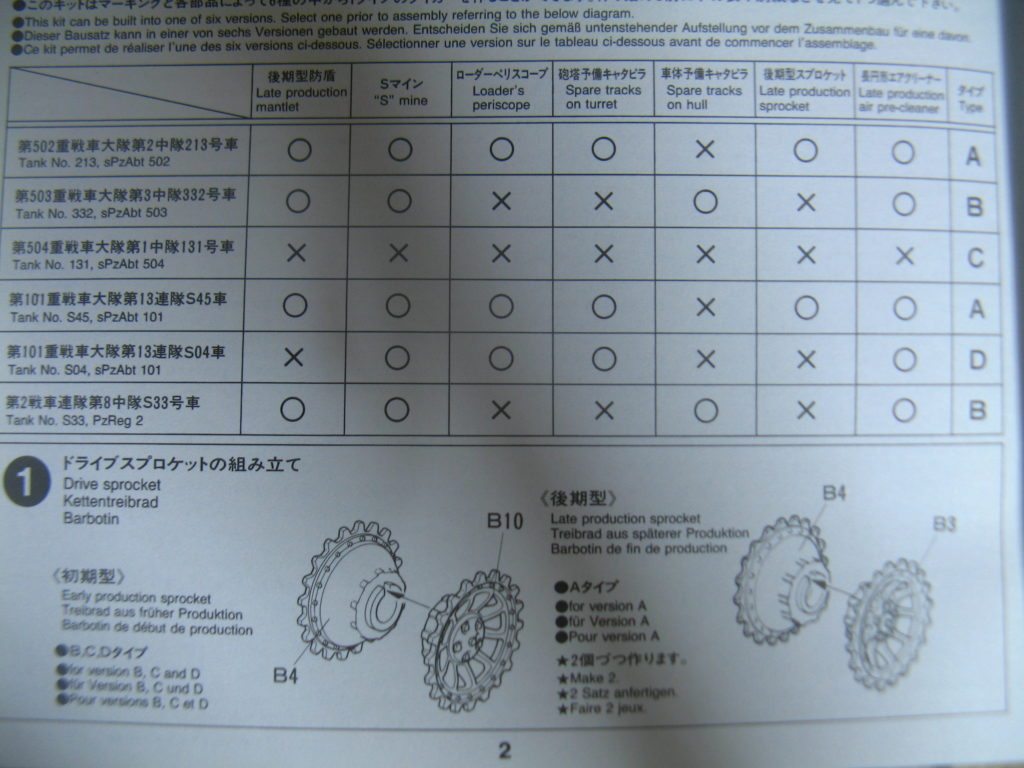

さて、組み立てる前にその塗装に関してだ。

以前の零戦同様、ティーガーも塗装によって細部の部品選択がある。

最初に選択しよう。

ティーガーといっても生産時期によって、細部が異なるんですな。

初期型は主に前後の形式と比べると円筒型の直視型キューポラ、前面のライトが2つ、板状の前部フェンダーが特徴だ。

その初期型内でも、個体によって細かい違いが見られる。

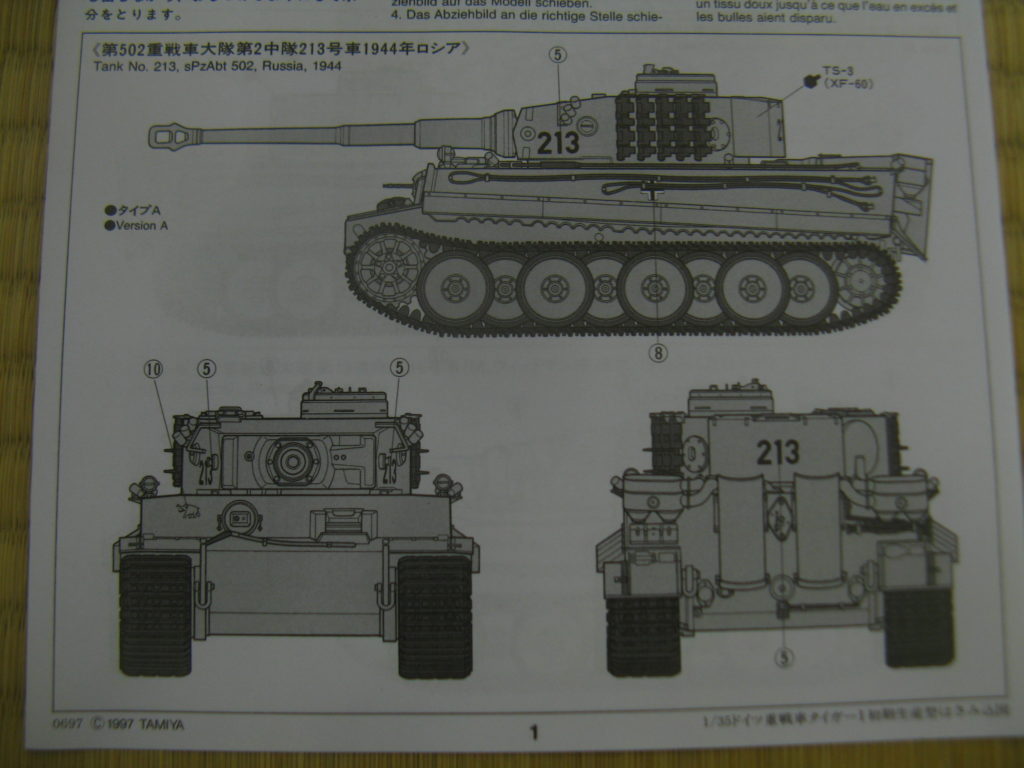

組み立て説明書の一番最初にもなにやら書かれていますな。

塗装は6種類ですが、各部品の組み合わせで形はA~Dパターンの4種類に分かれるようです。

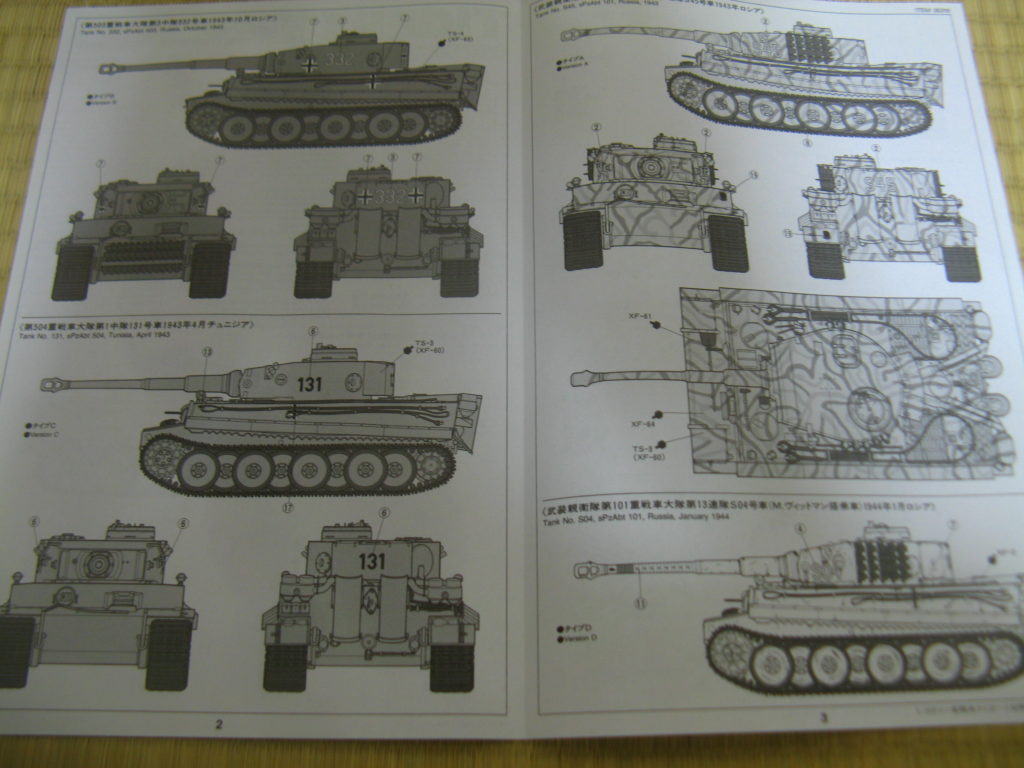

モノクロ&小さくて見えにくいけど、今回はこの塗装図右下にある・・・・・・

冬季迷彩が施された武装親衛隊所属のS04号車にする。

丁度ヴィットマンに関連した車輌だ。

このキットの塗装は豊富。

単色塗装から迷彩、国防軍から武装親衛隊所属様々なティーガーIが作れる。

ちなみに筆者、このキットは3個目なんですよね。

最初のはボックスアートと同じ、ジャーマングレー単色で完成。

現存しているものの、奥底にしまっちゃうおじさんしてしまったため今は取り出せない状態。

二個目はハッピータイガーの影響で倒福の虎にするつもりが、搭乗員達の人形確保にてこずり生産途中で積みの山に。

よくある話ですな。

Zbv行きだ。

合わせ目消しを行おう

とりあえず手を動かそう。

説明書どおりだと足周りからだけど、ここは順番を無視して先に合わせ目消しが必要なところを接着する。

砲身に後部のエアクリーナー・・・・・・。

ちなみにこの時点では写真を撮り忘れていましたが、

キューポラも接着が必要だそうですよ。

エアクリーナーの形状は前期型と後期型の2種類がある。

作りたい車輌に合わせて間違えないようにしよう。

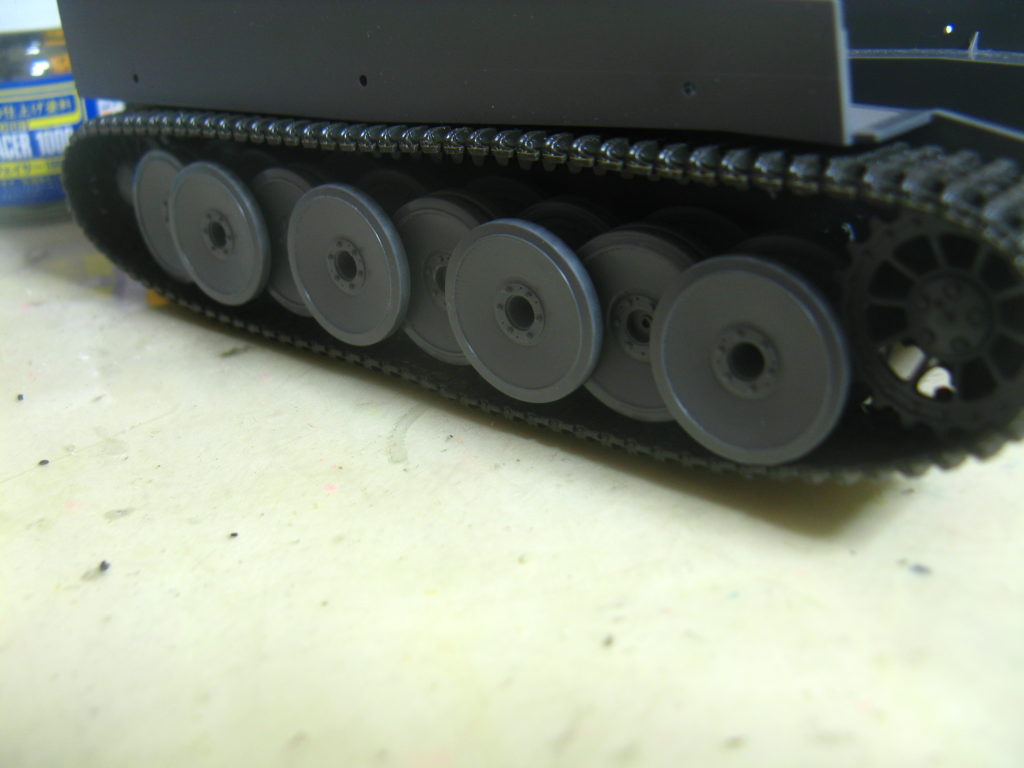

戦車キットの難関 転輪を処理する

いきなりだけど我々の前に難所が立ちはだかる。

戦車模型では転輪の処理が多数必要だけど、ティーガーは特に転輪の数が多いんだ。

ガンダムトレーラーの車輪が可愛く見えますな。

幸い千鳥配置の転輪。

ひっくり返さない限り、サスペンションが外側からは見えない。

というわけでゲートすら処理せず、サスペンションを取り付ける。

その後はひたすら転輪を処理する。

数は多いけど単純な形なので、ガンダムトレーラーの車体に比べれば整形はたやすい。

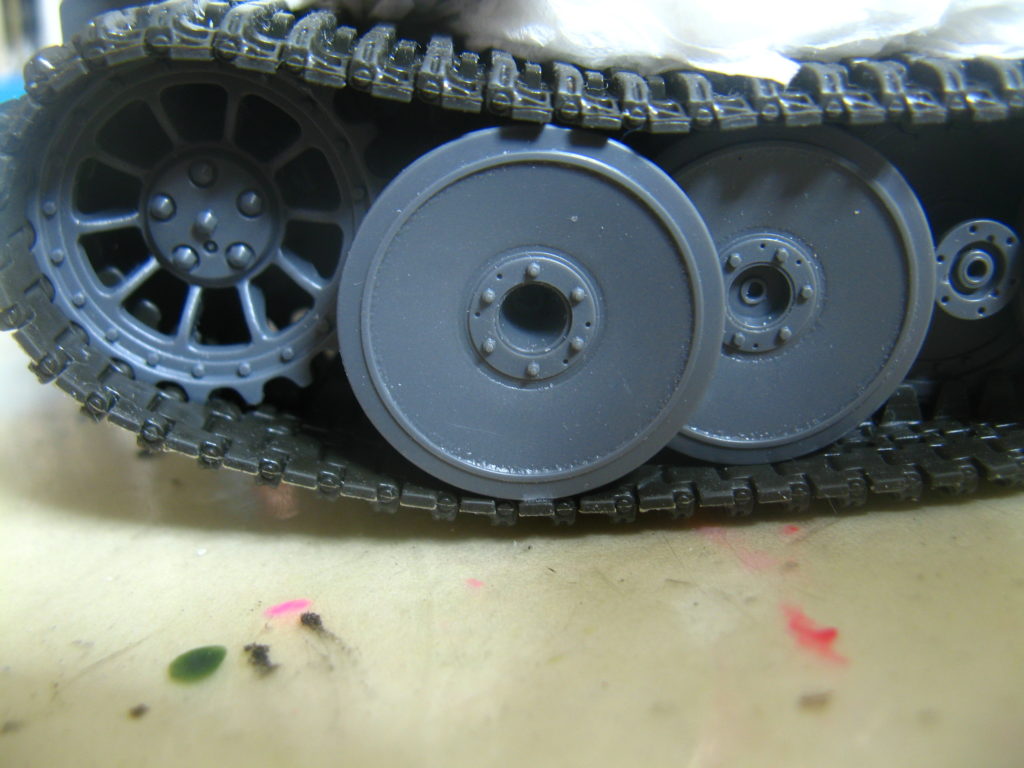

起動輪は形状の異なる初期型と後期型があります。

S04号車は後期型を選択しましょう。

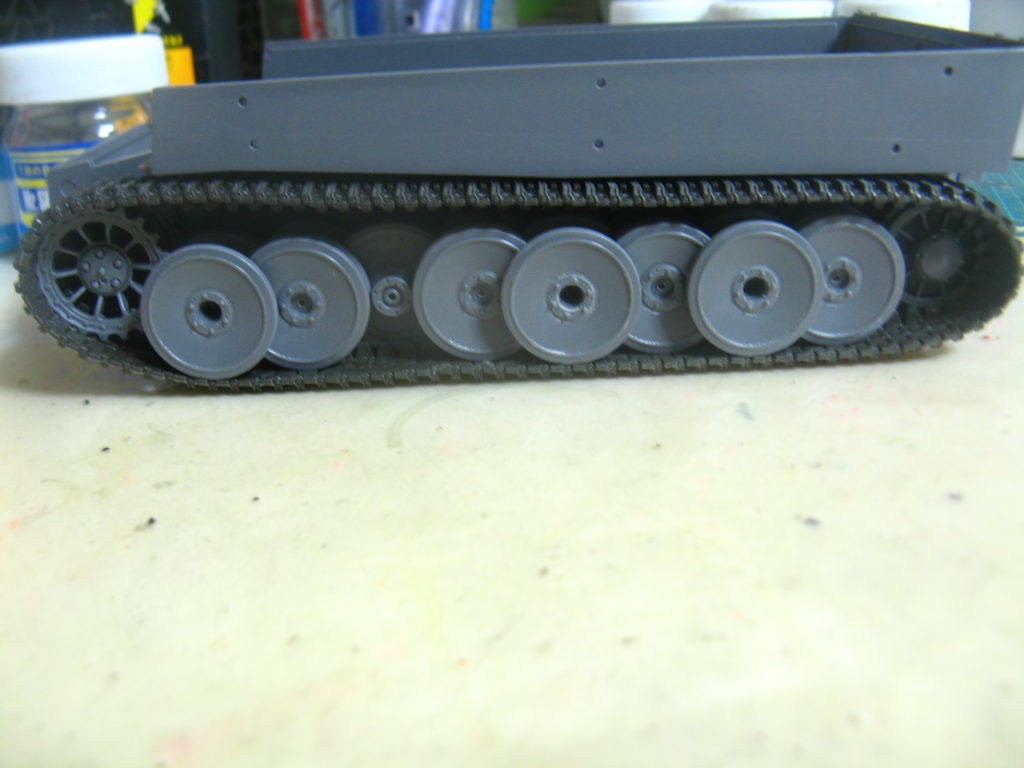

履帯を取り付ける

履帯(キャタピラ)は一箇所を接着することで形になるベルト式。

ポリ製ではないのでプラ用接着剤が使える。

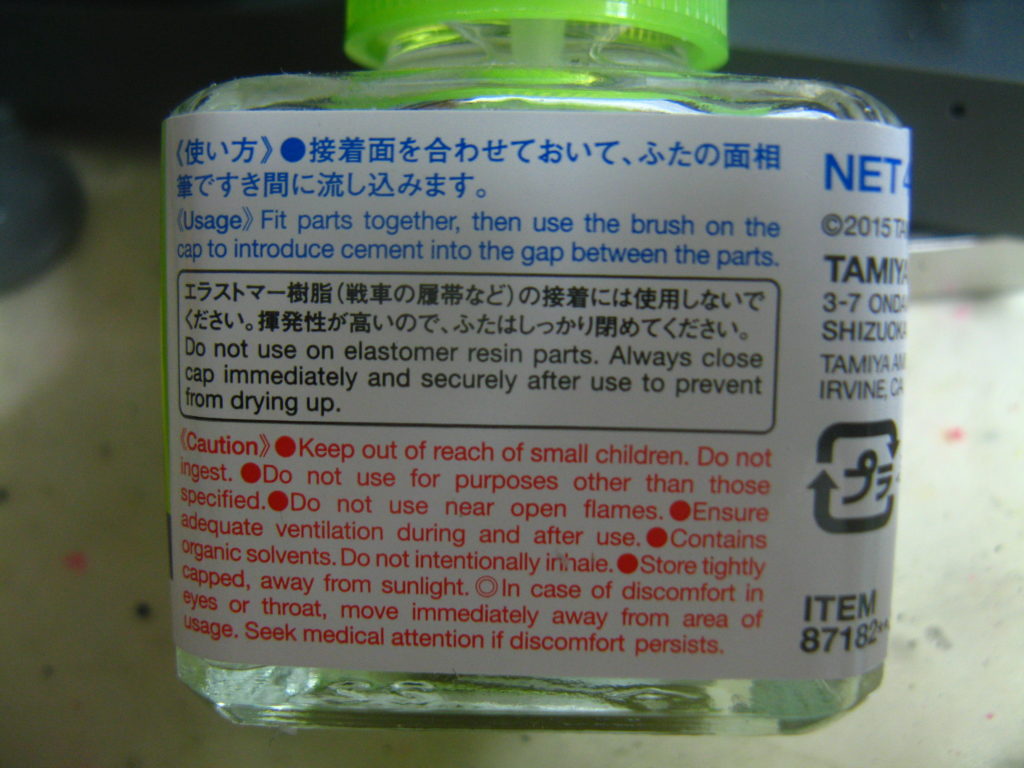

ただし、サラサラした流し込み系は浸透して千切れるので、ここでは使用しないこと。

流し込み接着剤のビンの注意書きにも書いてありますね。

「エラストマー樹脂(戦車の履帯など)の接着には使用しないでください」

と。

画像はタミヤの流し込み式速乾ですが、他社の流し込み式接着剤でも同様です。

ここはおとなしく粘度がある通常のセメント接着剤を使おう。

筆者はリモネンセメントを使用。

乾燥に時間がかかるので、完全乾燥するまで目玉クリップで留めておくといいだろう。

足回りの部品が準備できたけど、ここでロコ組みなるものを紹介しよう。

まずは転輪をサスペンションに取り付けるけど、サスと転輪の接着は行わない。

重なる転輪同士のみ接着する。

ちなみに筆者がS04号車の資料を漁っていた際。

左側の前から3番目の転輪が外されていたように見えた写真があったため、キットでも外した状態にしています。

右側は資料が見つからなかったので、とりあえず全部付けています。

ベルト式履帯はそのまま取り付けると、こんな感じに浮いた浮いた状態になる。

なので転輪に履帯を接着して重量感を出す。

このことは説明書にも触れられていますな。

一昔前のキットは接着できないポリ製履帯だったので、それが難しかったわけですが。

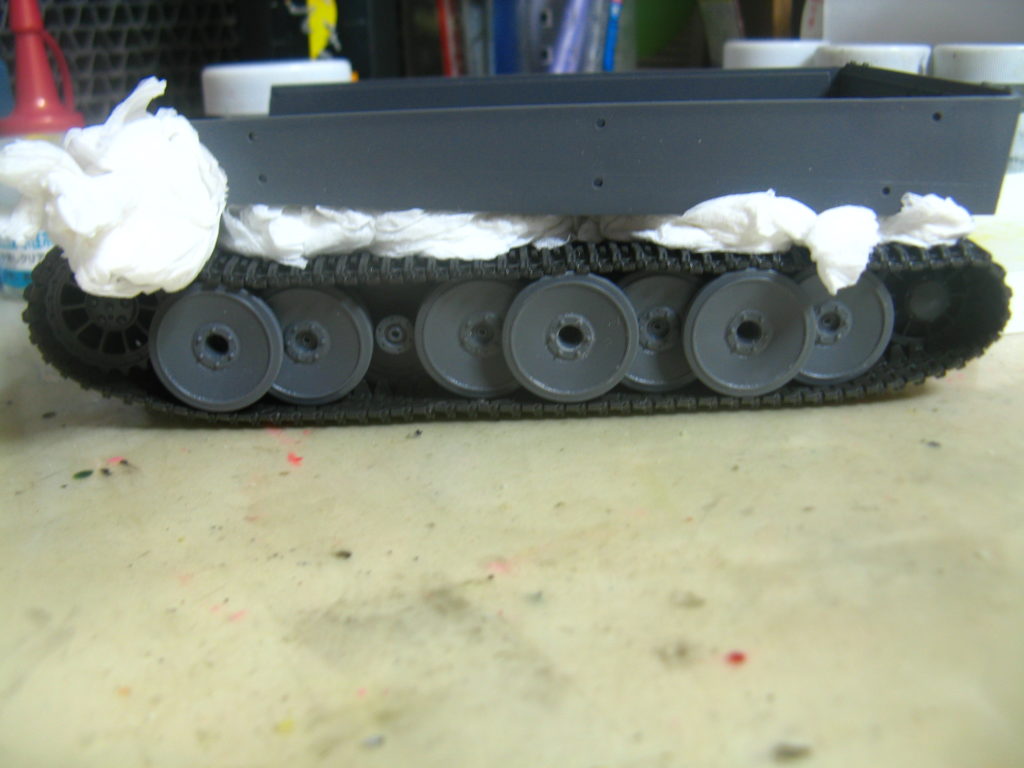

瞬間接着剤を使って履帯と転輪を接着する。

接着乾燥待ち時のはがれ防止のため、接着剤も乾きが早い瞬間接着剤を使用。

また押さえとして、車体と履帯の間にキムワイプを詰めておく。

説明書では前から2、3番目のみ接着と書いてあります。

筆者は起動輪と誘導輪含むすべての車輪を接着しています。

先頭の転輪は上部に接着しないため、そのままでは履帯からずれてしまう。

だから代わりに転輪下部を履帯に接着する。

転輪と履帯のみ接着してサスとは接着しないとこんな感じになる。

これがロコ組み。

これで組み立てた後、足回りの奥まで楽に塗装や汚しが出来るようになる。

これはティーガーのように、履帯と転輪の接する面が広いとやりやすい。

外したあと、奥側にあった転輪も履帯に接着しておくといいでしょう。

別売りのディティールアップパーツを使ってみよう。

ここでようやく車体の組立てに取り掛かる。

今回は車体後部に別売のエッチンググリルを取り付けてみよう。

商品名は「タイガーI初期型用エッチンググリルセット」

詳しくは後述するけど、ちょっと似たような名前の別商品もあるので注意だ。

エッチングパーツは金属製。

当然セメント系のプラ用接着剤は使えないので瞬間接着剤を使う。

通常のは流れて扱いにくいので、ここではゼリー系の瞬間接着剤を爪楊枝で点付けするのがおススメ。

接着部分が簡単に剥がれるなど、筆者もエッチングパーツの扱いには苦労するようです。

ただ、エンジングリルは比較的接着面積が広いです。

金属パーツの入門に適しているといえますね。

ちなみに今回使ったのは「タイガーI初期型用エッチンググリルセット」

同社からは「タイガーIシリーズ用エッチンググリルセット」

というものも発売されている

よく似ている名前だけど「シリーズ用」のほうは

- 中期型

- 後期型

- シュトルムティーガー(ストームタイガー)

に対応したもの。

極初期型や今回作っている初期型には対応していないので注意だ。

初期型が発売される前に中期~後期型に対応したエッチングパーツが発売されてしまい、そのようにややこしい名前になってしまったのでしょうか。

今回の戦果

そのまま車体上部を取り付けて箱型に。

本当はもう少し先まで進んでいるけど、筆者が寝てしまった。

というわけで、今回はここまでにしよう。

形になるとちょっとテンションがあがりますね。

次回は車体後部から作るよ。

なんか今回はヴァルダ殿に主導権を握られて出番が少なかったような・・・・・・。

そんなことよりまた台風が筆者の住む地域を直撃しそうですな。

この記事で作っているもの

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓