月刊モデルグラフィックス2011年2月・3月号に付属していた、ファインモールド製の零戦五二型を作っていきましょう。

前回は胴体と主翼を合わせたり、機首周りを組んだ。

今回は残りの部品を取り付けて、全体の組み立てを終えよう。

サクサクッと組み立て。

ところで本来作っているはずだった連山は大丈夫なのかな?

部品の合いが気になって速度は大幅に低下していますな。

というより、その連山と今回の零戦以外にももう1つ並行しているものがあるようで……。

おそらく零戦の次は連山ではなく、その並行品を先に紹介することになるだろう。

とりあえずは零戦を完成させるべく、作戦を再開しよう。

各パーツの用意

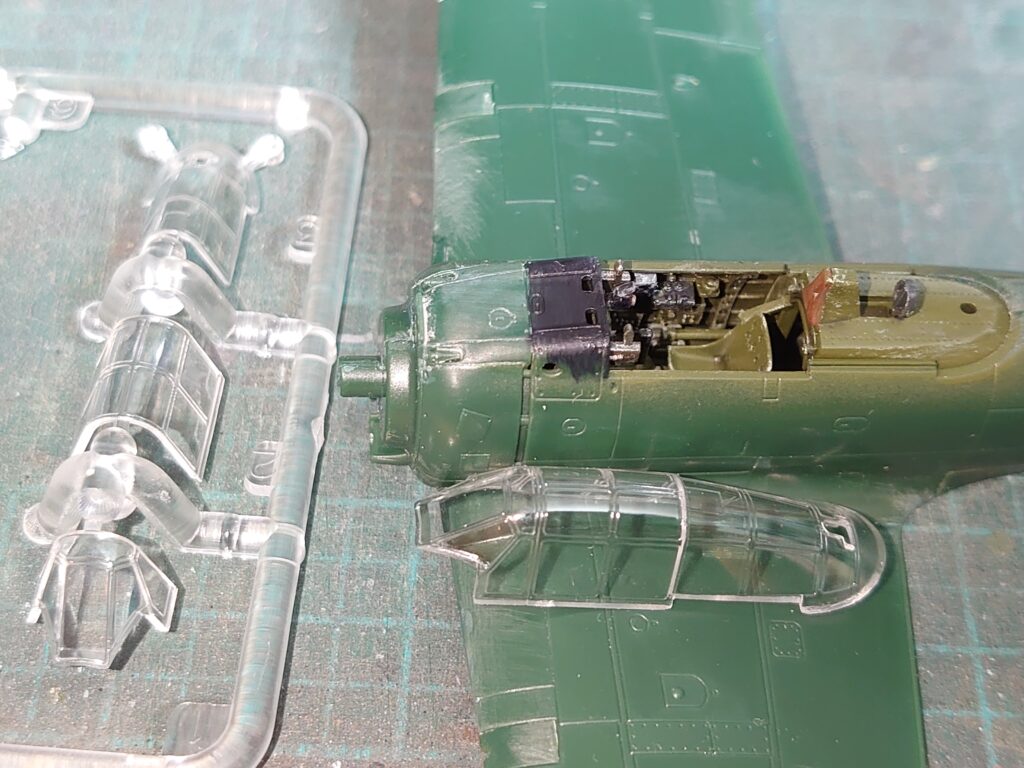

とりあえず前回の時点での画像を。

主翼と胴体を合わせ、他の部品を整形した場面ですな。

極端に細かい部品や、切り出すと見分けがつかなくなる似た形状のパーツ。

そういうのはランナーの番号ごと切り出すといい感じに。

……それにしても随分削って白っぽくなっているような。

600番800番辺りの紙ヤスリで止めていますからね。

1000番以上のものまで使うと、もっと滑らかになるかと。

風防周りの組み立て

モデルグラフィックス誌の記事でも触れられていましたが……

コクピット前には微妙に合わせ目ができます。

画像で白く着色した辺りですな。

あちらは瞬間接着剤も併用していたけど、筆者は流し込み速乾のはみ出しによる合わせ目消しだけで済ませてしまった。

一部箇所は風防の内側に来て見えづらくなるので、そこまで気にしなくてもいいだろう。

そのまま風防を取り付ける準備を。

先ほどの前側など、一部外装部分が風防内に収まる形になります。

風防内側にくる部分は先に塗っておきましょう。

ここは機体色だったり、反射避けの黒だったり。

今回は反射避けの黒ということで、Mr.カラーのカウリング色を塗っているよ。

風防を取り付ける前に、クリアーパーツの照準器を取り付けるのを忘れずに。

クリアーパーツだけど、実際にはほとんど黒色。

照準器上部のガラス部分を除いて塗り潰してしまおう。

風防は一体成型のものと、分割されたものの選択式。

分割タイプは開けた状態にできますな。

今回は一体成型のものを使い、閉めた状態にしてしまいます。

フラップを選択する

主翼後部のフラップはそのまま取り付けると開いた状態になります。

ダボ部分を切り取り直付けすることで、閉めた状態に。

ここは選択式ですな。

せっかくの内部再現がもったいないけど、今回は閉めた状態にする。

板状のダボを切り飛ばし、主翼パーツにベタ貼りしてしまおう。

接着剤のはみ出しには注意。

おとくなけいじばん! 主脚の切り出し

主脚は似たような形の異なる部品番号。

ただ筆者はどう形が違うのかわかっていないようだね。

部品番号はタイヤ取り付け部分近くのランナーに存在します。

ただそこは外から見える位置なので、残して進めると塗装後にまた整形が必要という。

こういうときは本体との接続部分のランナー箇所に部品番号を彫り、そちらを残してランナーごと切り出す。

こちらのランナーゲート箇所は組み立てると見えなくなるので、塗装後に切り離すことになっても大丈夫だ。

今回の戦果

いつものパターンで風防をマスキング。

零戦はやや窓枠が多いので、ここだけ少し難しくなりますな。

いつもの零戦になったね。

成型色である程度分けられているから、この状態でもそれらしく見えるね。

この複数色成型は2025年10月発売予定のタイプでも同様のようですな。

2種類発表されていますが、生産時期の違うタイプなので今回のものとは機首周りが少し異なるようですが。

見た感じ

- 三菱製・初期型→二二型以前の集合排気管装備のカウリング

- 三菱製・中期型→五二型お馴染みの推力式単排気管に変更されたが、排気口付近の耐熱板がないタイプ

のようだ。

今回の付録キットのは「推力式単排気管・耐熱板あり」のタイプとなっている。

零戦五二型って全部同じと思いきや、更に細部違いがいくつも……。

どうやら耐熱板の形状も、三菱製のものと中島製のものでは異なるようですな。

ファインモールドは1/48スケールでも零戦シリーズを展開中ですが、それらの違いもばっちり再現されているのだとか。

今回はここまで。

次回は塗装を施し、三菱製零戦特有の塗り分けを再現予定だ。

続きは次回!