年が明けました。

どうも皆さん、筆者に代わりましてここの案内を担当しているアドルフです。

同じく案内人のヴァルダ。

まだまだ見ている方々は少ないと思われますが、今年も本ブログをよろしくお願いします。

ヴァルダ殿、今年最初の模型は何にしましょうか。

去年末からの作りかけであるJu87Gにするよ。

少し前に予約していたあれも届いたことだからね。

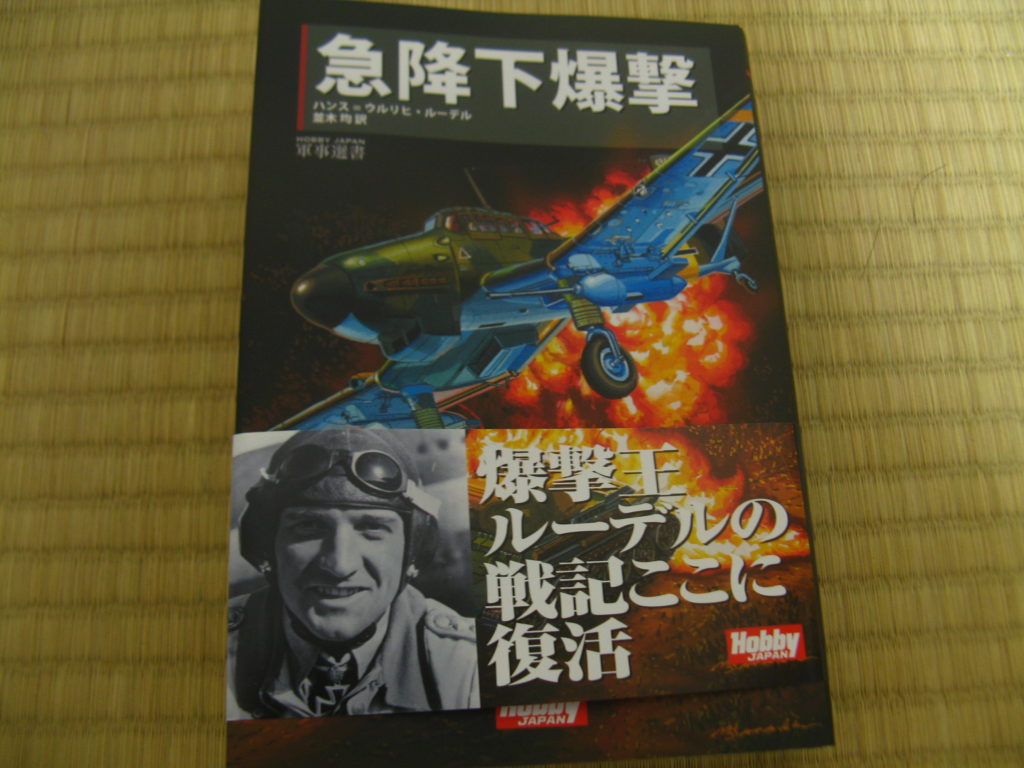

例のルーデル大佐の自伝ですね。

表紙のイラストに丁度Ju87Gが描かれていますね。

時間がないからか筆者はまだ途中までしか読んでいないけど。

とりあえず作業を始めよう。

風防と細かい部品の取り付け

ええっと、前回はどこまでやったんですかな。

何せ一ヶ月前のことで記憶にございません。

前回の記事によると本体の組立ては大体終わっている。

風防や細かい部品がまだ出来ていないんだ。

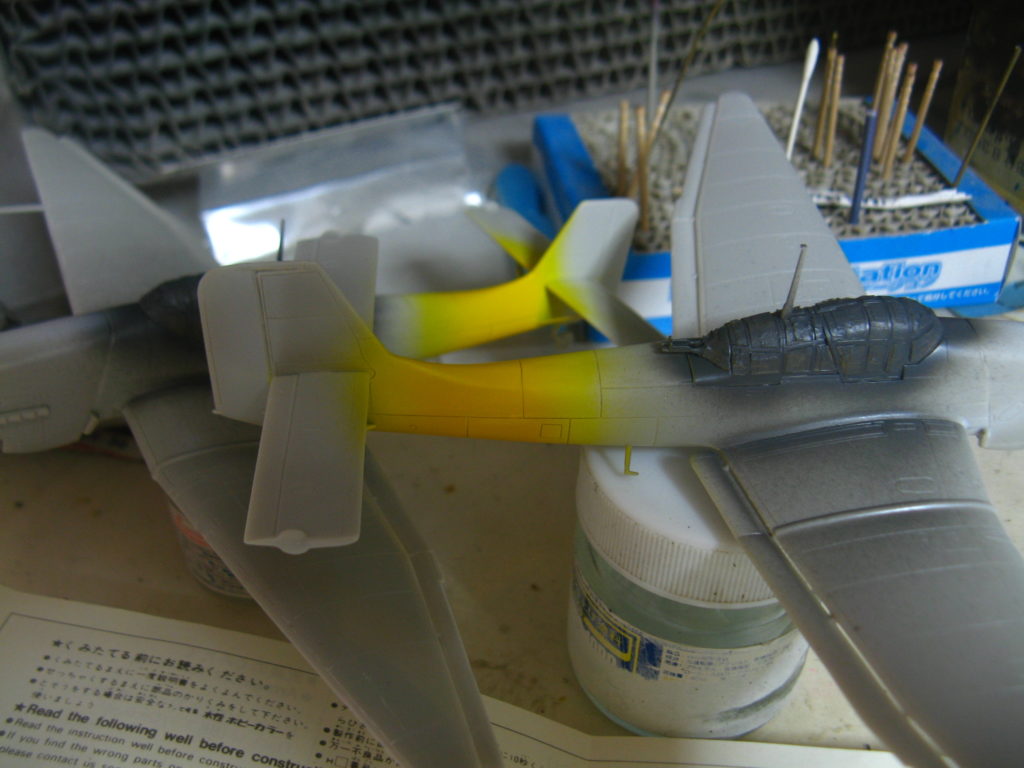

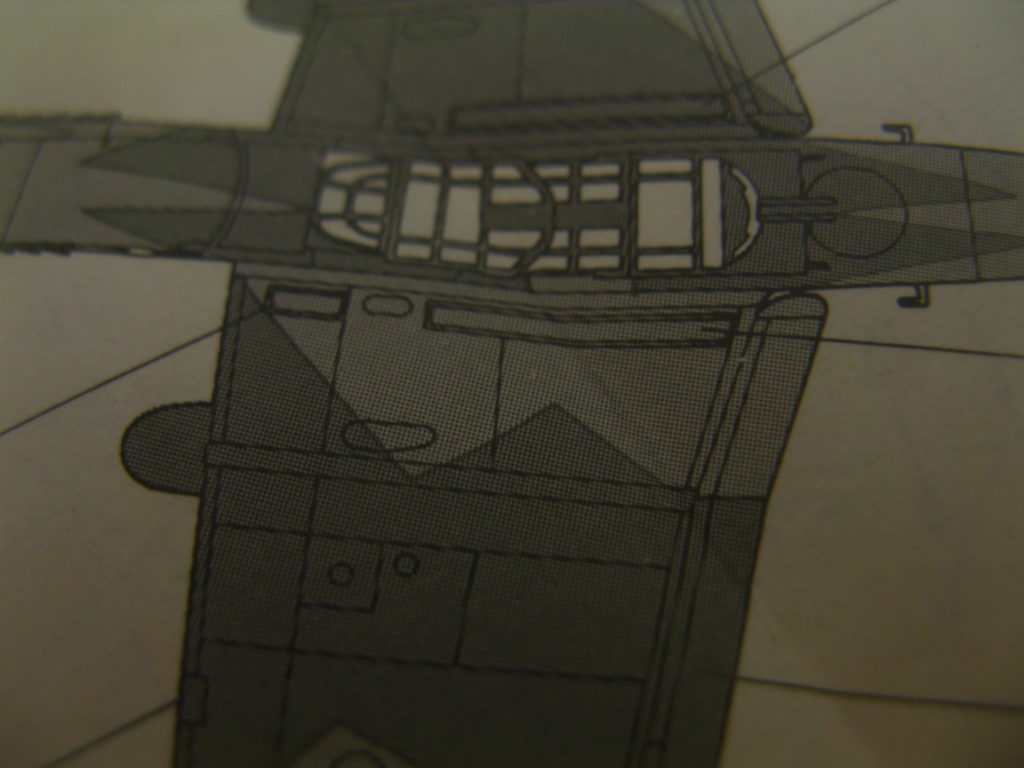

上の写真は胴体下の爆弾投下アーム。

G型は爆弾を搭載しないので、アームを切り離し基部だけにする。

筆者は爆撃機型の場合真鍮線でアームと機体を接続するけど、今回は直接接着している。

Ju87系列でも厄介なのがこのフック類です。

細いので作業中に引っ掛けて折ったり外れたりする事故が多発します。

フジミ製Ju87では接着箇所に薄く凸モールドがされているだけで、機体表面にフック類を直接接着するようになっている。

そのままでは接着強度に不安があるので……

筆者は毎回接着箇所にピンバイスで軽く凹みをつけてから接着している。

ピンバイスの口径は主翼下が0.5mm、胴体側面のフックは0.8mmを使っています。

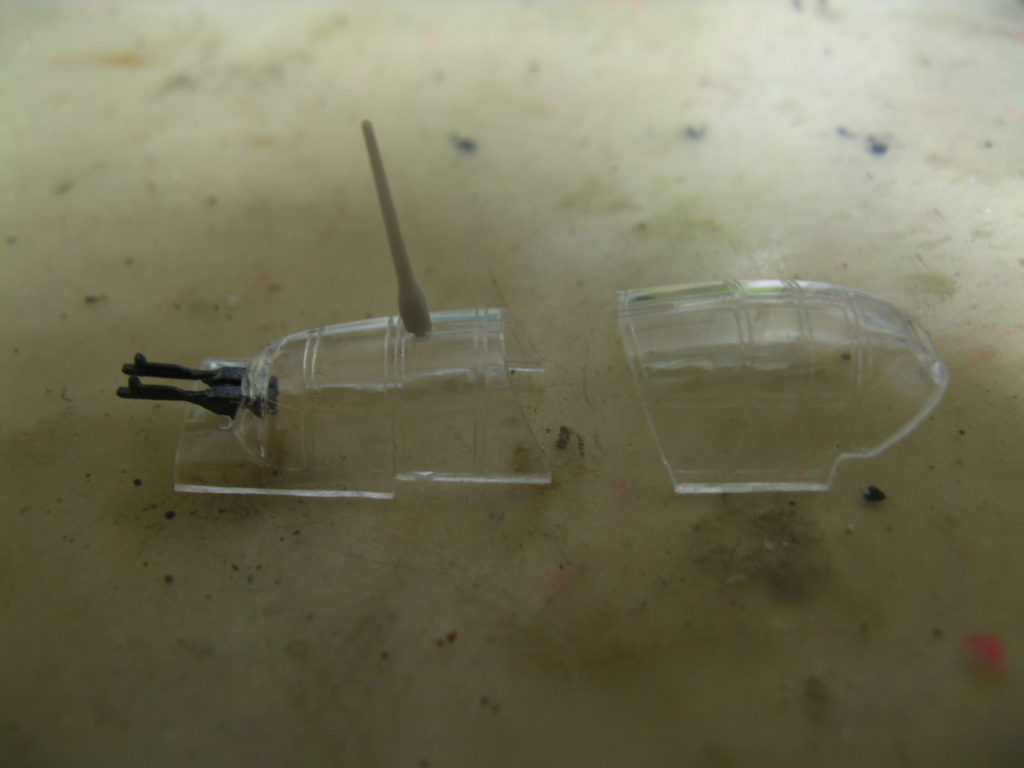

風防は2パーツで構成されて、閉状態のみの再現となります。

機体に取り付ける前に連装の後部機銃を塗装しておきましょう。

クリアパーツは普通の接着剤だと白く曇るので注意。

筆者はセメダインの「ハイグレード模型用」を使っている。

筆者は航空機模型の入門時はエポキシ系を使っていました。

しかし

- 混ぜるのが手間なの

- 乾くまでが早すぎて貼り付けが難しかった

のでこちらに乗り換え。

こいつはチューブから必要な分だけ出してすぐ使えるのがポイントです。

組み立て完了!

アホな筆者がここまでの全体像を取り忘れたので、不本意ながらそのまま塗装へ。

まずは風防のマスキング。

Ju87は大戦機のなかでも窓枠が多いため時間がかかる。

以前の零戦同様にマスキングテープをカッターマットに貼り付け、その後デザインナイフで切り刻んでからちまちま貼り付けます。

追記

マスキングについての記事ができた。

そちらも参考にしてもらえれば幸いだ。

ここでふと気になったのが、この翼内機銃の取り付けモールド。

説明書では特になにも指示がないけど、G型の場合翼内機銃は撤去されている。

Ju87はD-4型、D-5型以降が銃身の飛び出た20mm機関砲を装備。

それ以前の型は7.92mm機銃を装備しています。

画像検索で調べてもいましたが……

G型のここはなにもない状態だったり7.92mm砲の砲口があったり一定しませんでした。

砲口があるのはD型からの改造機だろうか?

とりあえずパテでモールドを埋めようかと思ったりもしたけど、今回はこのまま何も手をつけずに進める。

下塗りをする

まずは風防の下塗りを行います。

使用したのは機内色でも使用したRLM66ブラックグレー。

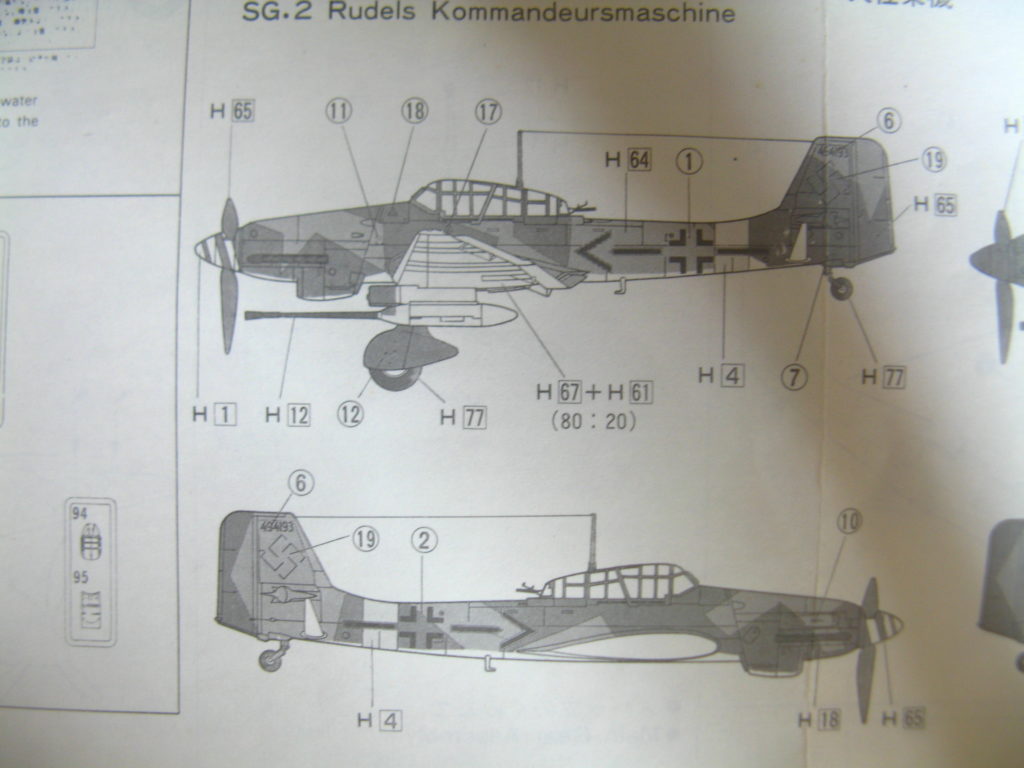

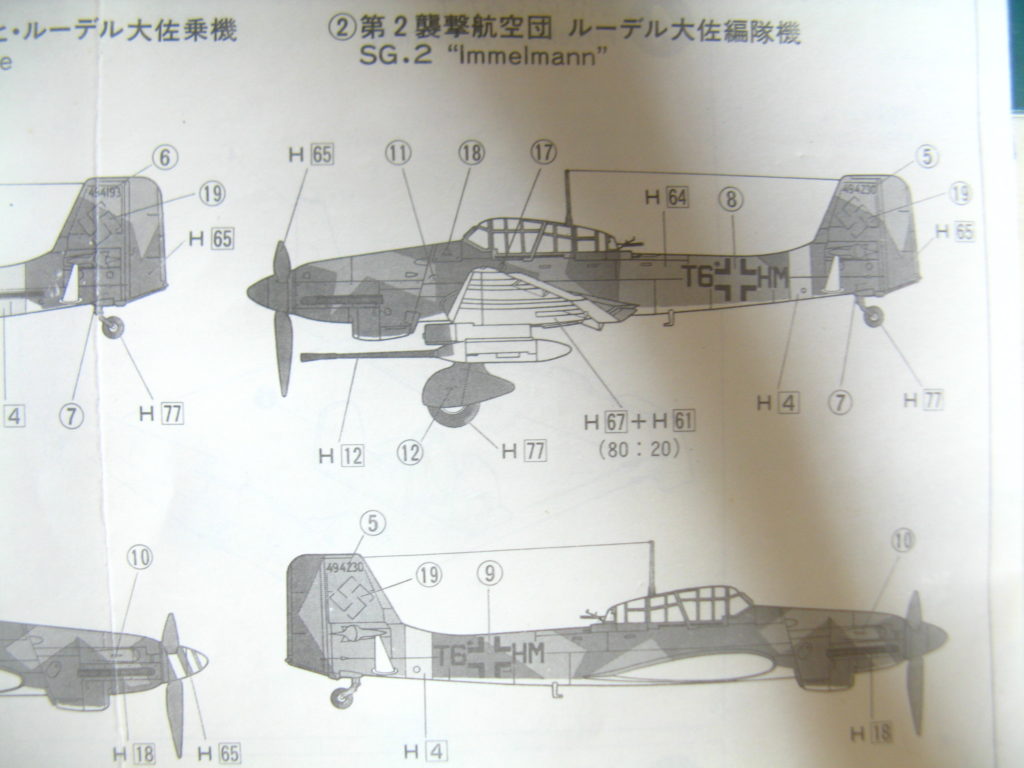

今回キットを2つ使っているので、2種類の塗装を同時に行っていきます。

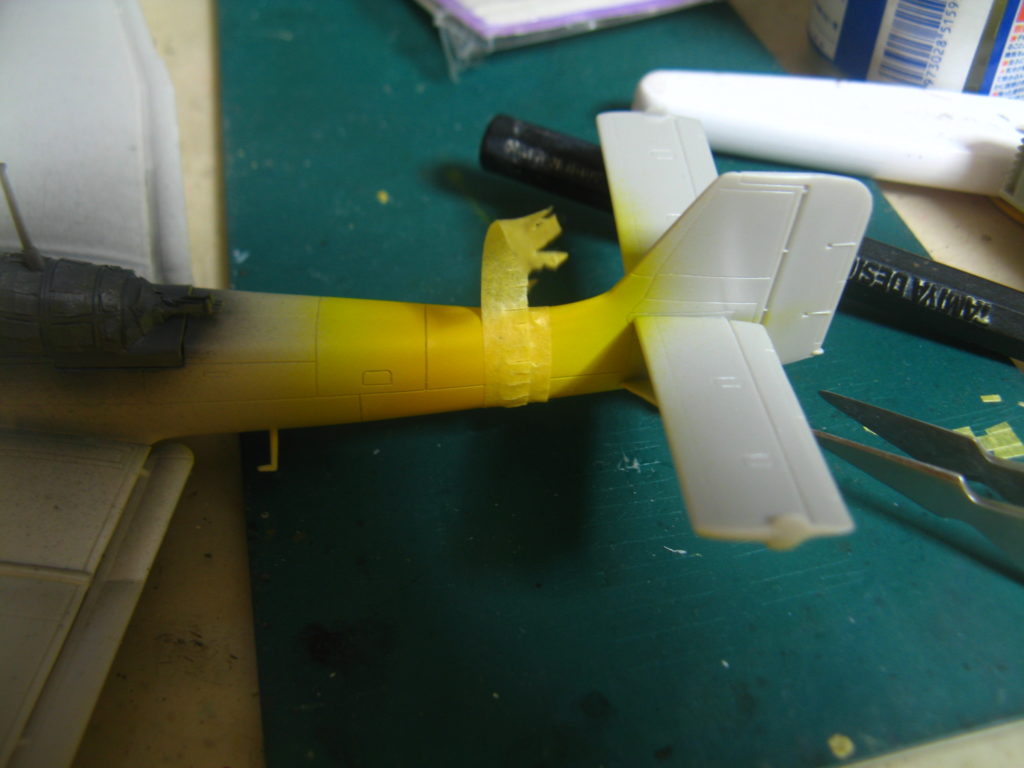

基本塗装の前に機体に識別用の黄色帯を塗りましょう。

黄色は下地の影響を受けやすい色です。

そのままでは発色しにくいので、先に白を塗っておきましょう。

ルーデル機とルーデル隊機では帯の位置が微妙に異なるので注意です。

編隊機はルーデル機に比べて後方に施されている。

心配ならあらかじめ広めに塗っておこう。

黄色はMr.カラーのRLM04イエロー

ドイツ軍の黄色帯は大体この色で問題ない。

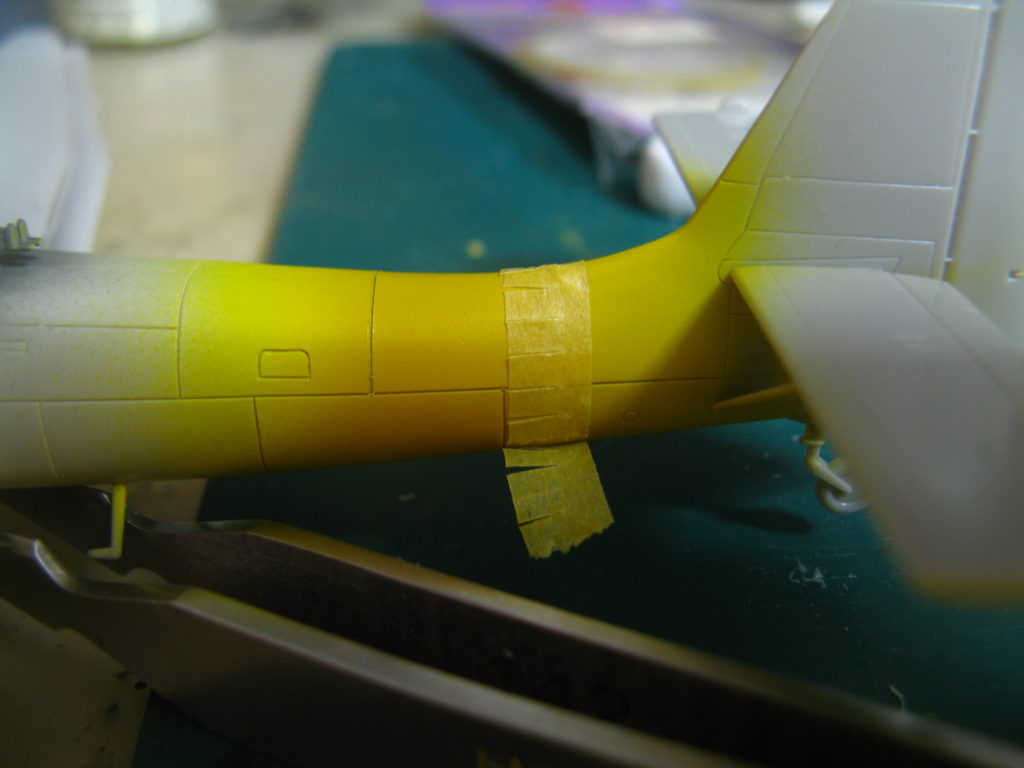

黄色帯をうまくマスキングする

さて、この黄色帯をマスキングするんだけど……

微妙な曲面が問題で、普通にテープを巻こうとしてもシワが寄ってうまくできない。

そこで筆者がない知恵を絞ってこんなことを考えてみた。

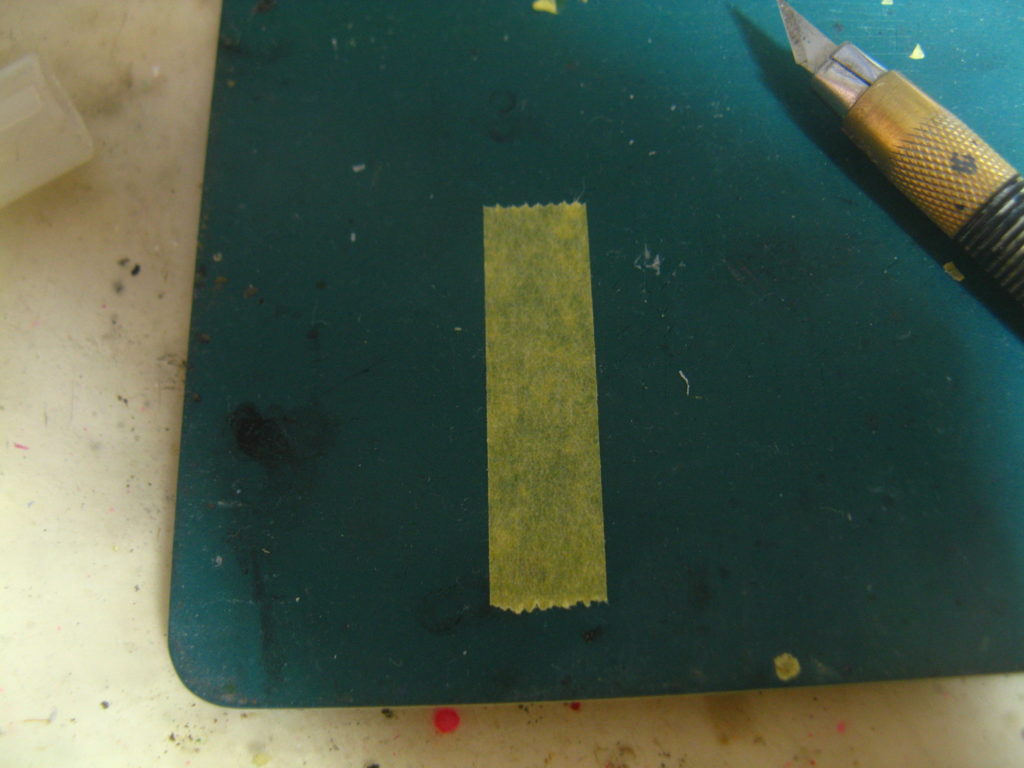

まずはテープをマットに貼り付け。

テープはそのままでは太いので半分にカット。

写真では片方を剥がしているけど、これは後に使う。

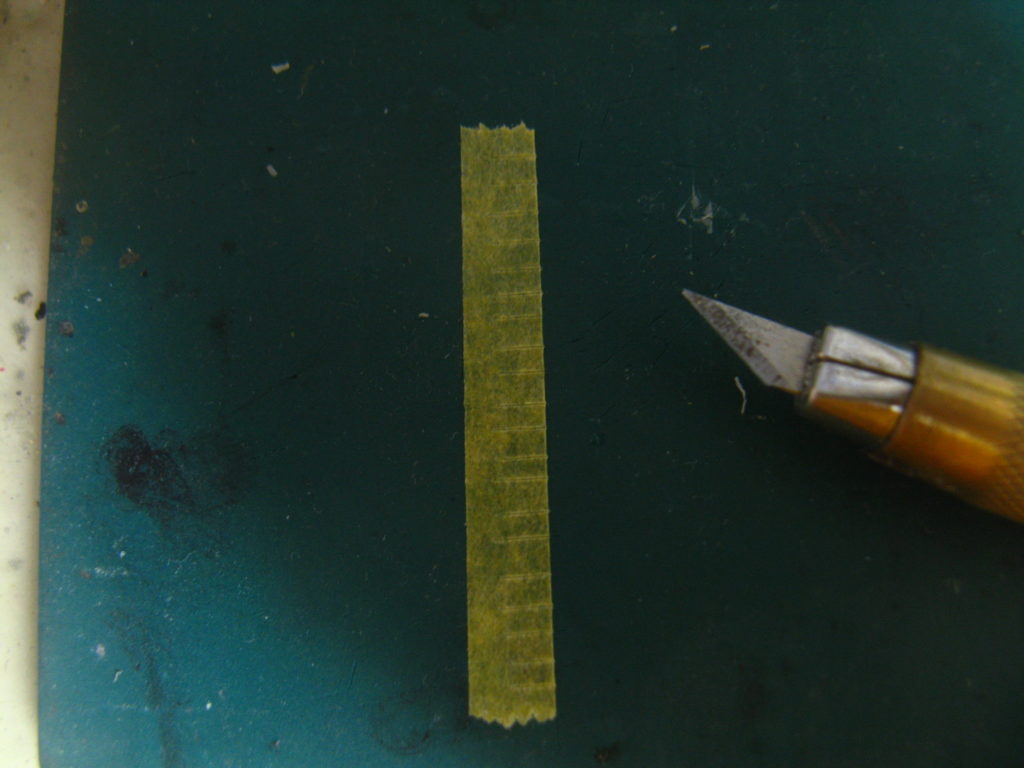

ハーフカットしたテープの片側に切れ込みを複数入れる。

直線を出す都合上、カットした側に切れ込みを入れるといいだろう。

あとは切れ込み側が帯の内側になるように貼り付けるだけ。

切れ込みのおかげで微妙な曲面でもシワにならないで巻くことができるんだ。

反対側からは先ほどの片割れを同様に切れ込みを入れて巻いていく。

最後に中央に切れ込みの隙間を隠す目的でテープをぐるりと。

これで完了。

まだまだ細かい塗装

ルーデル機のプロペラスピナーは、大戦後期のドイツ機でしばしば見られる白い渦模様が描かれています。

キットにはデカールが付いていないのでここもマスキングをします。

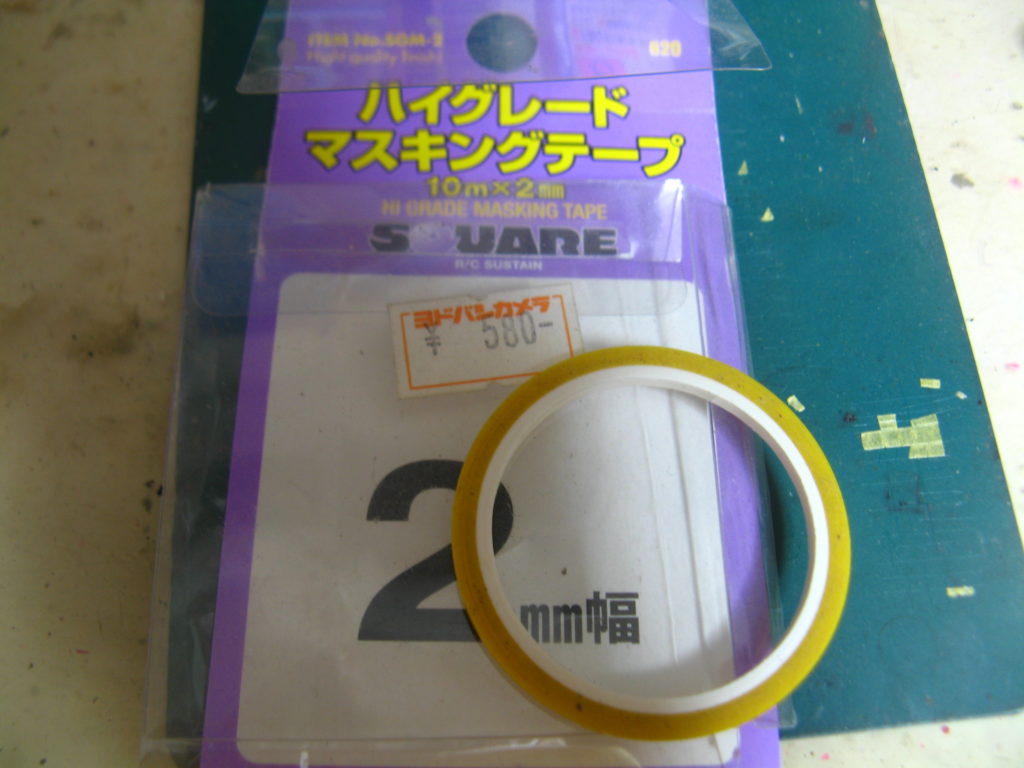

とりあえず手元にあったこのスクエア社製ハイグレードマスキングテープを使用。

ビニール系なので、通常のマスキングテープと違ってよれにくく、より綺麗なラインを描きやすい。

ここもそのままではしわがよるので切れ込みを入れましたが・・・・・・大丈夫でしょうか。

ここは間に漏れ防止テープを貼れないからね。

ここでルーデル機に接着不良による隙間があったため埋める作業をはさんでいます。

サーフェイサーを吹き付けるとこういう段差や隙間が見えやすくなる。

今回は筆者が見落としていただけだけどね。

機関砲は先に黒鉄色で砲身を塗っておきます。

写真を撮り忘れましたが、ここも終了後マスキングしておきます。

襲い掛かるスプリッター迷彩

さて、ようやく本体の塗装に入ります。

Ju87の基本塗装はほとんど

- RLM65ライトブルー

- RLM71ダークグリーン

- RLM70ブラックグリーン

となっています。

アフリカや地中海など熱帯方面を除けばとりあえずこの三色があれば大丈夫ですな。

ちなみにドイツ機の色でやたらと見られる「RLM」

これは第三帝国時代のドイツに存在したドイツ航空省という省庁のこと。

塗料名でこの色が出てきたら、第三帝国時代のドイツ軍機向けの色と見て問題ない。

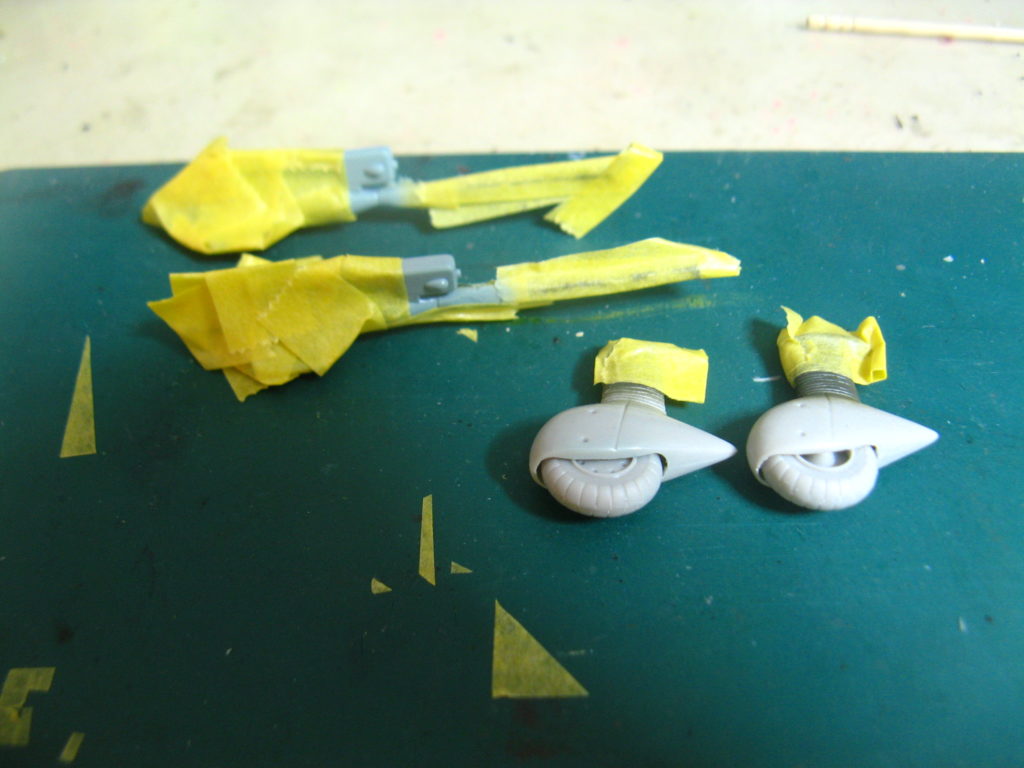

まずは機体下面にRLM65ライトブルー。

主脚はグリーン二色なので接着はしていません。

写真には写っていませんが、機関砲基部もブルーで塗ります。

塗装後、下面の縁をマスキングします。

内側は変な風に吹き込まない限りは大丈夫なので、そのままに。

機体上面は二色のグリーンで塗られています。

先に明るいRLM71ダークグリーンを塗ってしまいましょう。

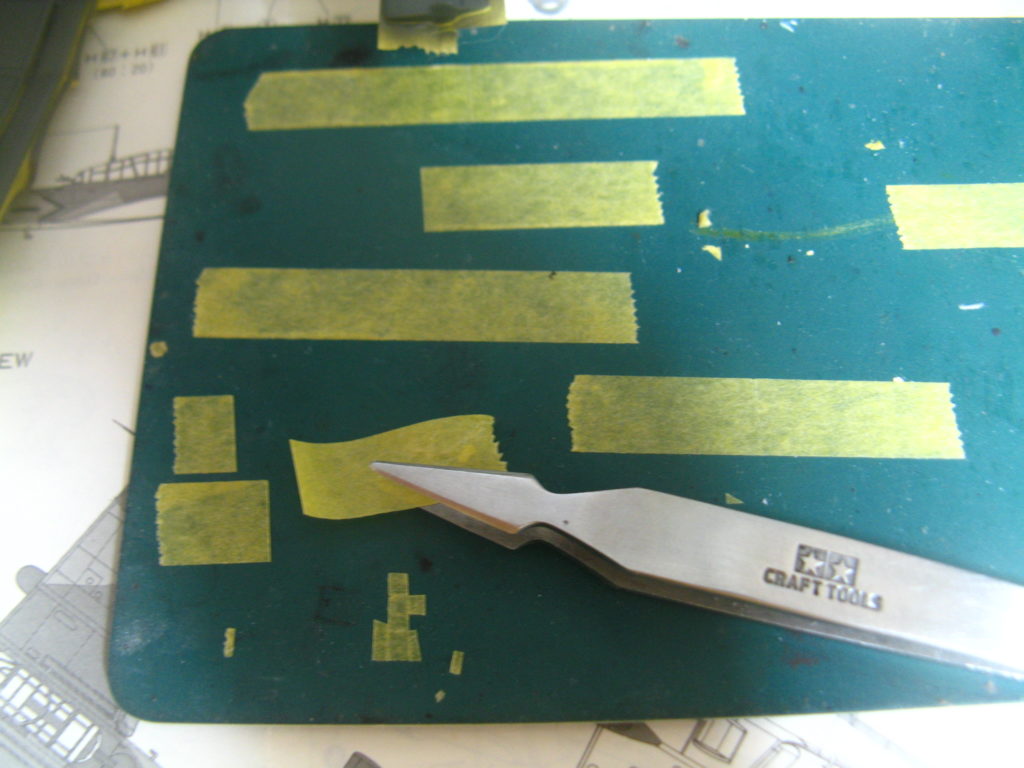

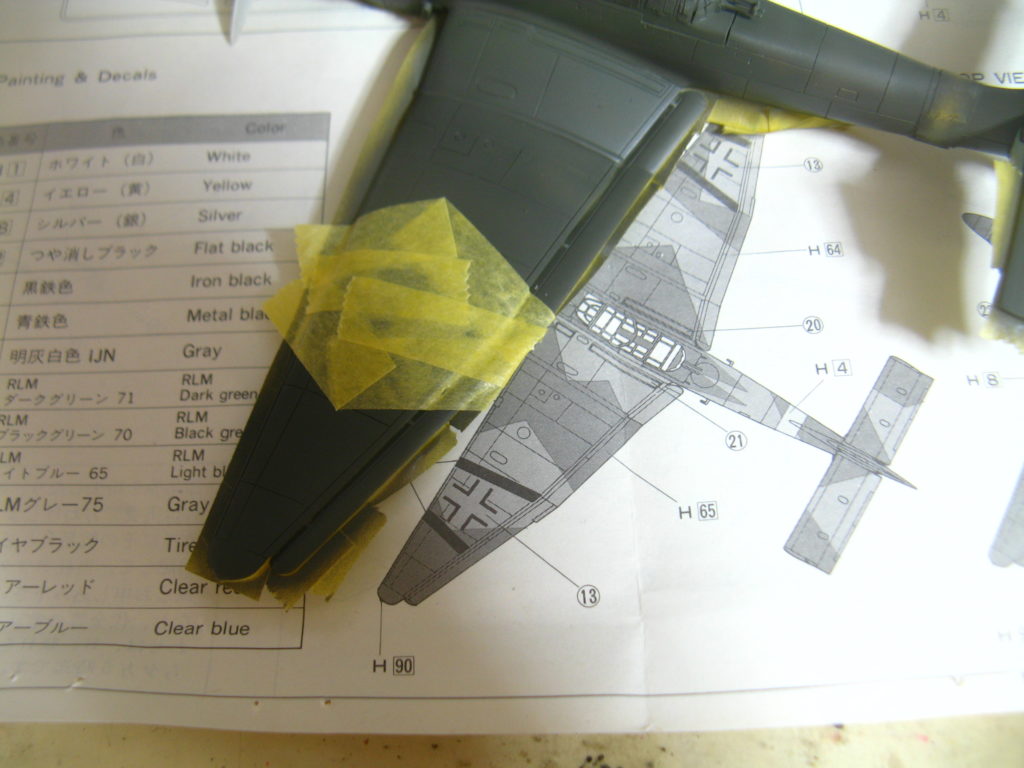

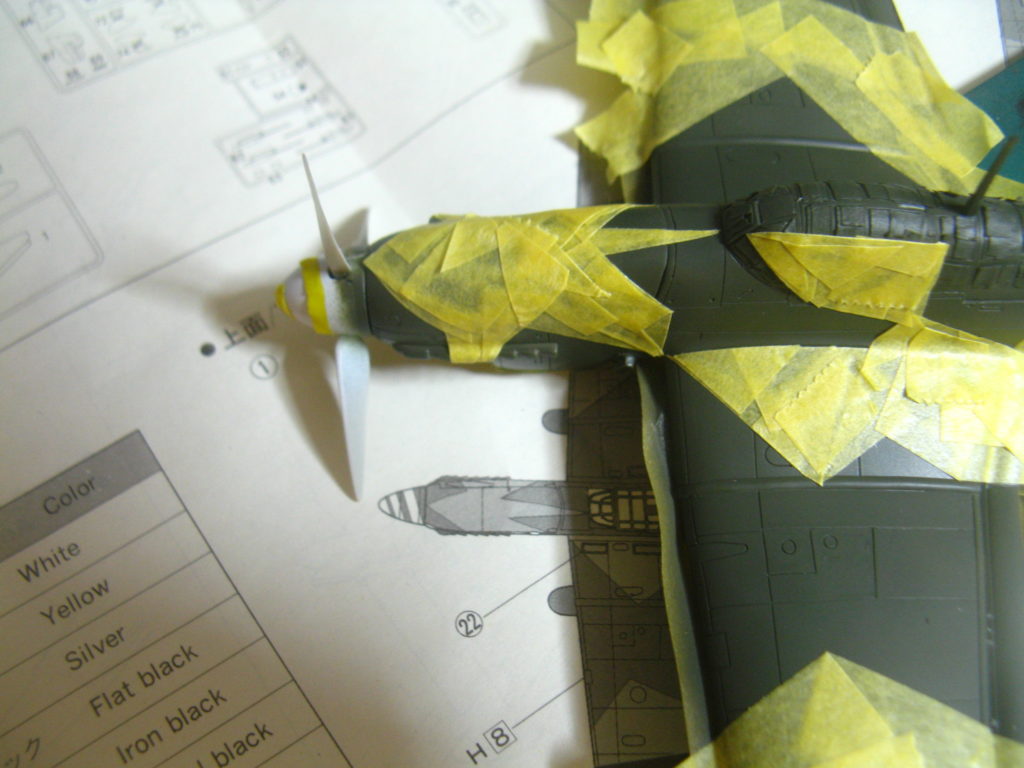

恐怖のマスキング地獄

さて、ここでようやくスプリッター迷彩を施す。

この迷彩は直線を主体として塗り分けるのが特徴で、破片上の塗り分けをすることによって機体の輪郭をわかりづらくする効果がある。

スプリッターと言う名前も

「破片・木っ端」「割れる・分割する」とかを意味する英語「splinter」

から来ている。

戦車とかの迷彩と違って直線的ではっきりとした塗り分けとなります。

マスキングテープをマットに貼り付けて大量に用意しましょう。

まずは比較的単純な主翼から。

少しレベルが上がって主翼付け根。

ここは狭い上に、境界線が鋭角になっている。

そこでこちらも三角形に切ったテープを使って対抗する。

マットに貼り付けたテープを、デザインナイフで斜めに切り三角形のテープを作ろう。

主翼、尾翼上部はこれで完了です。

ここからが本番だ。

機体胴体はさらに細かい塗り分けになってきます。

そこでこのように細長い三角形のテープを切り出します。

筆者はいつもJu87の機体後部から機首に向かってマスキングをしている。

胴体は塗装図をよく見ながら、上面と側面の塗り分けが繋がるようにテープを貼り付けていこう。

機首周りは更に細いテープの嵐になります。

風防の迷彩は詳細がわからないため適当に。

機関砲も地味にブラックグリーンで塗る場所があるのでマスキング。

主脚も塗り分けるけど、境界線にあるキャンバス地の部分を後でで筆塗りするのでそこまで神経質になる必要はない。

この主脚、緊急時には投棄して速度向上ができたとか聞いたような……。

これでマスキング完了です。

この作業はかなり時間がかかります。1~2時間ぐらいかかりました。

残念、もう一機あるんだ。

数時間後、2機目のマスキングも完了しました。

正直、Ju87の2機同時製作なんてやるもんじゃないね。

一連の作業ではマスキングテープを結構消費するので多めに装備しておくのがおススメです。

ここでようやくRLM70ブラックグリーンを塗ります。

今回の戦果

これで基本塗装は終わり。

苦労して施したマスキングテープを剥がそう。

ただよく見るといろいろ不具合も。

- テープと一緒に塗料が剥がれてプラ地が見える

- 懸念していたスピナーのマスキング漏れ

- 下面に漏れる上面色

などなど。

修正したいところだけど、今回はここまで。

やはりマスキングで時間をとられた感じかな。

実際、この記事の作業は一日では終わらなかったんだ。

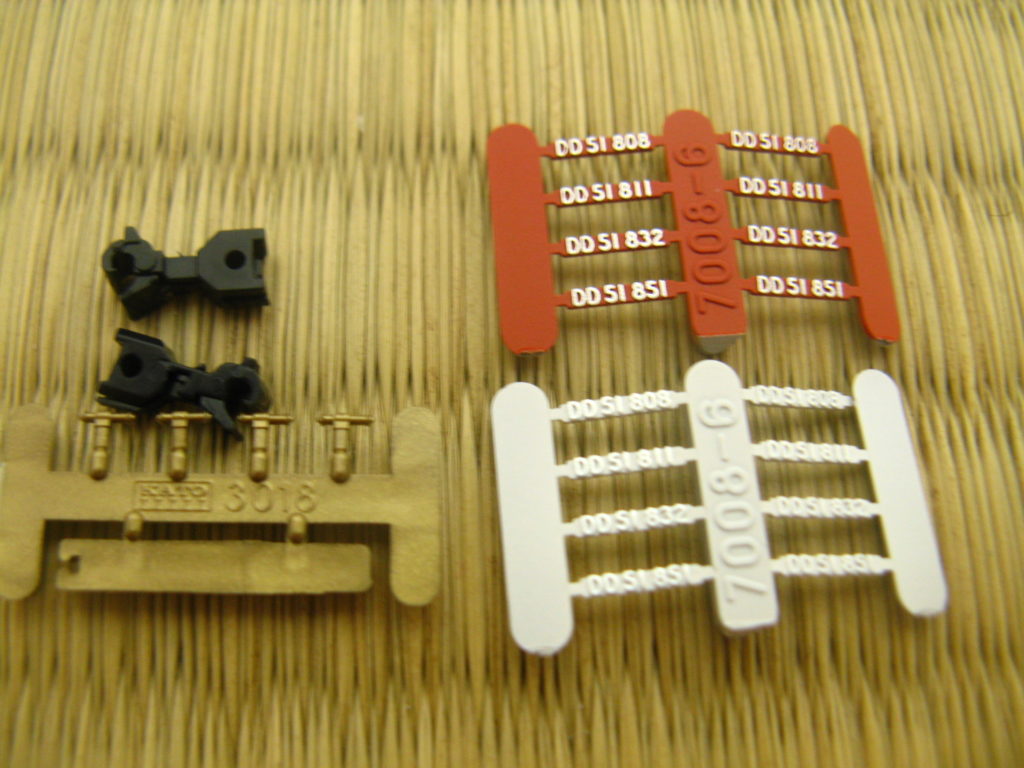

余談 再び機関車たちはやってくる

また筆者が無駄遣いをしたようだね。

というか陸攻と一緒になっている客車用マークはこの前同じものを買ったじゃないか。

筆者は「日本の経済を回している」などど供述しており……。

マークについては予備とのことです。

機関車はまず1両がKATOのED75の700番台。

主に東北地方や九州で活躍した交流電気機関車です。

700番台は日本海沿岸の奥羽本線や羽越本線用としたグループとなっています。

塩害対策としてそれまでの同型機では屋上にあった特別高圧機器を室内に移すなどしています。

寝台特急「日本海」や「あけぼの」用のヘッドマークも付属。ブルートレイン牽引機にもなるようだね。

もう一つはKATOより「DD51 800番台」

蒸気機関車を置き換える目的で登場した国鉄を代表するディーゼル機関車です。

800番台は客車に供給する暖房用の蒸気発生装置(SG)未搭載で主に貨物列車牽引用となったグループです。

こちらは貨物機であるからかヘッドマーク類はなし。

筆者はストラクチャー類もちょこちょこ揃えてきているのでそのうちなにかジオラマかレイアウトを作りたいところですね。

このストラクチャーだとローカル駅とかがいいかな。

・・・・・・余談が長くなったけど、今回は本当にここまで。

この記事で作っているキット