イタレリより発売されています、ユンカースJu87R-2型急降下爆撃機を作っていきましょう。

前回は各部の接着や、機内の塗装を行った。

今回は残りの部分の組み立てを行い、組み立て作業を終了させよう。

順調に進んでいるのかな?

おそらく。

ただ少し他社のスツーカキットに比べて精度が落ちるといいますか。

整形面で少し手こずっているようですな。

そこまで深刻な事態ではないから安心してほしい。

それでは作戦を再開する。

部品の整形

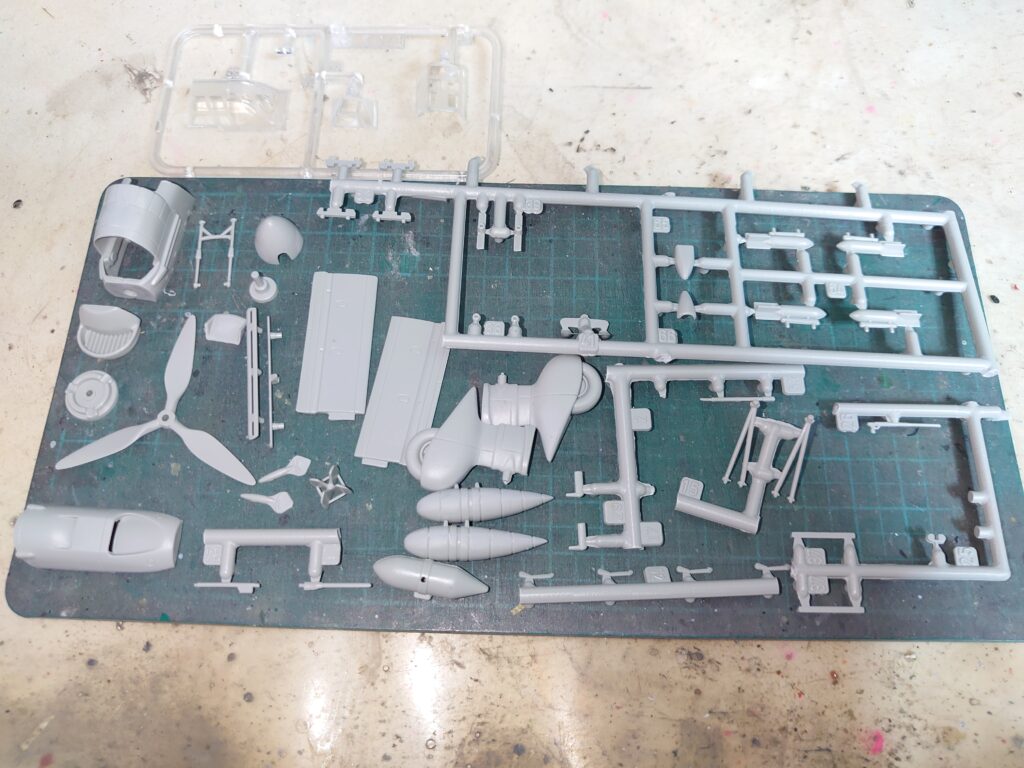

とりあえず各部品を用意。

待ち時間に筆者が整形していたものですな。

部品紛失や番号がわからなくなることにつながるから、初心者にはあまりおススメしないけどね。

整形済みの部品は出番が来るまでチャックつきの小袋に入れておいている。

極端に小さい部品は直前まで切り出さないで、ランナーごと切り出しておく感じで。

それなら部品番号がわからなくなるトラブルも抑えられるし。

いくつか選択式の部品もあるので、それらも不要なのはランナーごと切り取っていますな。

ここですと画像上側にある50kg爆弾やエンジン吸気口、主脚のサイレンプロペラなどなど。

今回作るイタリア軍のR-2型はサイレンの基部すら存在しない。

サイレン系パーツは取り付けず、主脚の基部も削り取ってしまおう。

尾翼の取り付け

とりあえず尾翼を取り付け。

支柱はD型以降の板タイプではなく、B/R型までに見られる棒タイプですな。

ちょっと支柱が浮いていない?

ちゃんと奥まで押し込まないと。

ところがこれ、支柱がやや短いらしく奥まで押し込むと水平尾翼に届かないという。

水平尾翼が下がった状態になるのも不自然なので、少し支柱が浮いた感じに。

ついでに言うと、左右で部品が異なったものが振られている。

ただ支柱は逆にしたほうがしっくりきたので、今回は逆にしている。

背面の点検ハッチを埋める

そういえば前々から気になっていたんだけど……

この丸いモールドってなんかあったりなかったりするよね。

調べたところなんかの点検ハッチのようですが……

確かにキットによって、あったりなかったりしますな。

このキット含めD-5型やG-2型など、イタレリ製品には全て存在します。

イタレリと同じく各タイプのスツーカを発売しているフジミの場合は存在しない。

筆者は当初

「フジミは古いから省略しているのでは?」

と思ったみたいだけど……。

他社製品のキットを確認してみたところ……

- アカデミー→G型のみ発売。ハッチをクリアーパーツで再現

- ズベズダ→B型のみ発売。ハッチはなし

- エアフィックス→B型のみ発売。ハッチはなし

といったところですな。

……こうやって見てみるとB/R型まではなくて、D/G型はあるみたいな感じかな?

イタレリはD型が一番手。

対するフジミはB型が一番手。

それらの金型流用をしたから、各タイプで同じものになったのでは?

……などと筆者は考えていますな。

というわけで今回は削ったり伸ばしランナーを接着したりして埋めてしまっている。

削り過ぎたのか後部風防との間に隙間ができたので、そこは溶きパテ(500番サーフェイサー)を塗って厚みを取り戻している。

正確な資料本を持っていないので、この辺り正しいのか不明ですが。

ただ今回のキット、塗装図やボックスアートにはこの丸い箇所は描かれていませんな。

迷ったらとりあえずボックスアートに合わせておく。

それが完成への近道だ。

機体前面・底面の組み立て

続いて機体の前側へ。

爆弾投下アームは底面の凸モールド部分にイモ付けの指示だったので、ここは開口して機内に差し込めるように。

……ただ筆者の切削が雑で、なんか適当に見えますな。

他には

- 胴体側面のフックもイモ付けだったので、開口して埋めるように接着

- 翼内機銃は凹みの上からそのまま接着する指示が出ているが、凹みが隠れないので一度伸ばしランナーを使い埋めている。

……といったところ。

主翼の凹みはD-5型では20mm機関砲を差し込む箇所だ。

B/R型の時点ではまだ7.92mm機銃しか装備していない。

この辺りもD型ベースのキットだった名残が。

D-5型辺りからだっけ、20mmになったのは。

厳密には艦載機として試作されたD-4型辺りで装備されたようですな。

あちらはドイツ空母が未完に終わったことにより、量産に至らなかったようですが。

今回の戦果

その他各部のマスキングや細い部品を取り付けて、組み立て完了とします。

プロペラは塗り分けの都合上、ここではまだ接着しません。

機首のみ仮接着しておきます。

……機首と胴体のラインがうまく繋がりませんな。

わずかなガタつきならそのまま強行する。

「接着してから塗る」

「塗ってから接着」

で意見が分かれるけど、筆者としては

「合いが悪いキットは極力接着してから塗装」

がおススメのようだ。

後で合わなくて塗装面を削ったり、接着剤のはみ出しで塗装面を台無しにしたり……。

今回はここまで。

次回は塗装作業に入る予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット