模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が長年放置していた、ガンプラのHGUCシャア専用ズゴックが完成しましたな。

今回は……。

エアフィックスのBf110軍団を片付けたいところだけど、筆者がまた別の航空機を作りたがっていた。

なのでそれの紹介となる。

また新しいものを……。

新しいもの……

とはいっても、中古品店で確保したものだけどね。

これまた購入して数年ほったらかしにしていたものだ。

エレール PZL.23カラシュ 製作記

今回作るのはこちら。

エレールより

PZL.23 カラシュ だ。

商品名は「P.Z.L.P-23 A/B カラシュ」だけど、ここでは上記の表記で。

カラス?

カラシュとはカラスではなく、魚のフナのことだとか。

というか聞いたことない名前のメーカーだね。

エレールはフランスの模型メーカーだ。

2023年5月現在はドイツのGlow2Bという会社の傘下みたいだけどね。

筆者はここの開設以前にBf109B/Cを作ったことがあるだけで、エレール製品はこれで2回目となる。

PZL.23カラシュ とは?

この機体は第二次世界大戦期にポーランドで開発された軽爆撃機・偵察機だ。

前述の通り、カラシュとは魚のフナのこと。

PZLは国立航空機製作所とも約される、当時ポーランドの首都ワルシャワにあった航空機メーカーだ。

飛行機だからむしろカラスでも合っていそうだけど。

1930年代初頭にポーランド空軍の装備していたフランス製の旧式機たちを置き換えるため、PZL.23の開発が開始される。

改良を重ねてながら試作機が数機作られ、そのうちの3号機が1935年に正式採用される。

初期型であるA型はブリストル ペガサス IIM2を搭載。

後により出力の大きいペガサス VIIIエンジンを搭載したB型が生産される。

どうやら1936年中に生産された約40機ほどのみA型。

後に210機ほどB型が生産されたようですな。

量産されたPZL.23は順調に旧式機を置き換えていった。

そして1939年9月1日にドイツのポーランド侵攻で第二次世界大戦が勃発。

当時ポーランド空軍の主力軽爆撃機・偵察機を務めていたPZL.23もドイツ軍に対する空爆や偵察に出動するものの、低速で防弾能力も低いことから損害も続出する。

同月の17日にドイツ軍相手に戦っているポーランド軍の背後を突くような形で、ソ連軍がポーランドへの侵攻を開始するんだっけ。

これによりポーランドの国土防衛は不可能だと判断され、残存戦力に対してルーマニアへの脱出命令が出る。

ポーランドでの戦闘が終了後、残存した20機前後のPZL.23はルーマニアに接収され、後に同国によるソ連への攻撃に投入される。

詳しくは後述しますが、このキットにもそのルーマニア軍仕様のマークが収録されているようですな。

ポーランド軍の主力軽爆撃機・偵察機を務めたPZL.23カラシュ。

フランスのエレール社から発売されているキットで作ってみよう。

箱の中身を確認する

とりあえず箱を開けてみよう。

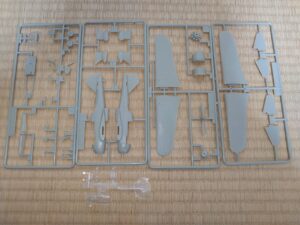

中身はこんな感じ。

なんともいえない色をしているね。

中古品だからかそれとも元からなのかわからないけど、袋はない。

素の状態で入っていたパーツランナーは4枚。

それとクリアーランナーが1枚。

パーツは凸モールド。

シンプルな内容だね。

情報によると初版は70年代には登場していたようですな。

その後も何度か箱を変えたり、他社名義で発売されているようです。

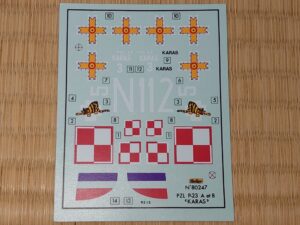

付属のデカール。

中古品だけど、見た感じは大丈夫そうな気がする。

実際貼り付けてみないとわからないけどね。

フランスのメーカーだけあって、垂直尾翼に貼り付けるフランス国旗っぽいものが。

レーナ殿、それはルーマニアの国旗のようです。

どうやら赤と青はデカールで再現されていますが、黄色は自分で塗る必要があるらしく。

紙媒体は説明書やらなんかの申し込み用紙やら。

エレール製品なのにエアフィックスのマークがあるね。

80年代ごろから94年ごろまでエレールとエアフィックスは同じハンブロール傘下に所属していて、互いに金型を貸しあったりしたこともあったようだ。

収録されている塗装は2種類。

- ポーランド軍所属のB型

- ルーマニア軍所属のA型

となっている。

一部部品の選択が発生するので、作る前にどちらの塗装にするか選んでおこう。

エンジンの違いだけと思いきや、外見も少し変化が。

本家のポーランド軍も捨てがたいけど……

枢軸国びいきな筆者は今回ルーマニア軍のA型で作るつもりだ。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から作業開始だ。

見た感じ部品は少ないからすぐ形になりそう。

ここの開設以前に作ったBf109B/Cもそこまで苦戦しなかった気がするので、大丈夫だとは思いますが……。

実際に手を出してみないとわからないね。

続報をお楽しみに。

この記事で紹介しているキット