模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は紛失していたエアフィックスの九七艦攻の部品を発見したので、それを組み込み完成させました。

今回は……。

アホな筆者がオットーとハーマンの補充に混ぜて新しい積みを増やした。

早速崩そう。

あっ。

ティーガーとパンターだ。

珍しく正統派の戦車ですな。

今回のお題 タミヤ ティーガーI(中期生産型)

というわけで今回作るのはこちら。

タミヤMMシリーズより

ティーガーI(中期型)だ。

例によって商品名はタイガーI。

ここではティーガーI表記に統一する。

先にティーガーが登場。

ここでは初めての中期型だね。

タミヤMMシリーズのティーガーは

後期型→中期型→初期型→極初期型

の順に発売されていますな。

筆者は中期型以外は既に完成させているので、これでタミヤティーガー4種類が全て揃うことに。

ティーガーI(中期型)とは?

この戦車は第二次世界大戦期にドイツ軍が運用した重戦車だ。

この辺りは今までにも散々語ったので、簡潔に済ませよう。

約100mmの前面装甲と、強力な56口径8.8cm砲を備えた戦車だね。

そんなティーガーだけど、勿論戦訓に基づいて細々とした改良が施されていった。

付属の説明書によると……

- 1943年7月→円筒型の直視型キューポラをペリスコープ付きの新型キューポラに変更

- 同年9月→ツィンメリットコーティングが施される

- 同年11月→車体後部にトラベリングロックを装備

- 同年12月→ボッシュライトが2基から1基に減らされ、位置も車体前面中央に移動

- 1944年1月→砲塔左側面のピストルポートが廃止

といった変更が加えられている。

この直後に鋼製転輪が導入されるが、そちらを備えたものは一般的に後期生産型に分類される。

なので

「新型キューポラを装備し、転輪がゴムリム付きのもの」

がティーガーIの中期型に分類されることが多いようだ。

後期型はどちらかといえば資材節約とか生産性向上のためのものというか。

中期型のほうが実質的な完成形っぽくみえるんだよね。

更なる改良を施された中期生産型のティーガーI。

お馴染みタミヤMMシリーズで再現してみよう。

箱の中身を確認する

それでは箱を開ける。

中身はこんな感じ。

この状態では後期型に近いですな。

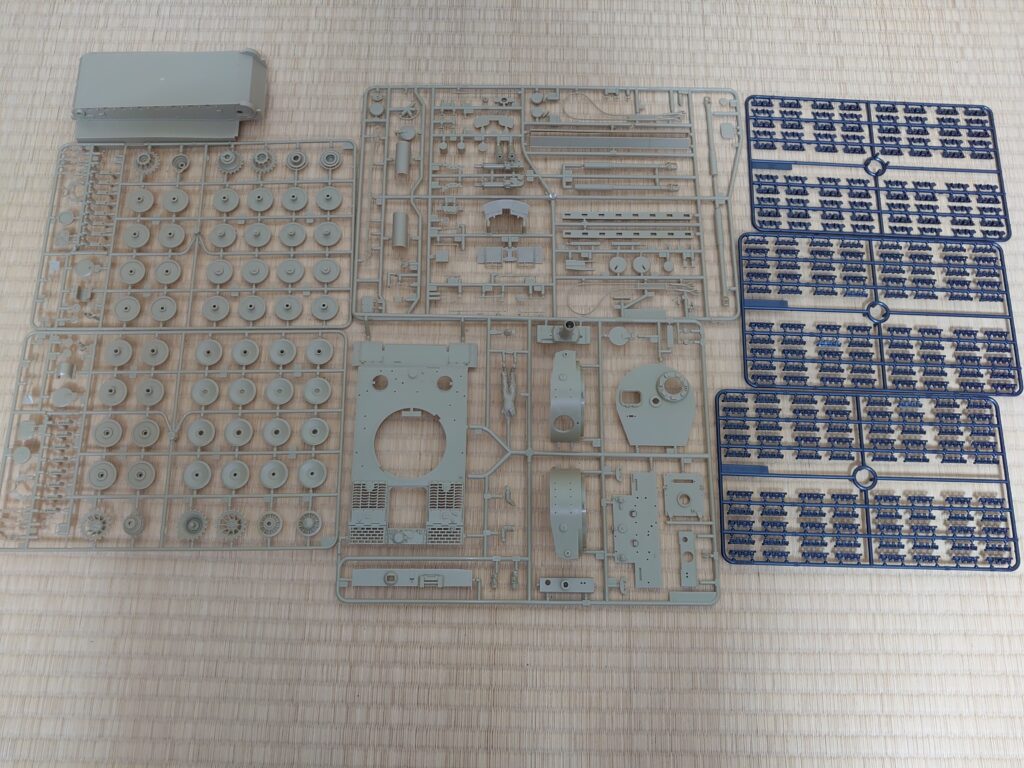

パーツはこんな感じ。

初期型に近いゴムリム付き転輪と、後期型に近い車体上部などが特徴的だ。

履帯は同社の後期型キットに付属する組み立て式と同一のものになっている

転輪が多いし、履帯も組み立て式。

ちょっと手間はかかりそうかな?

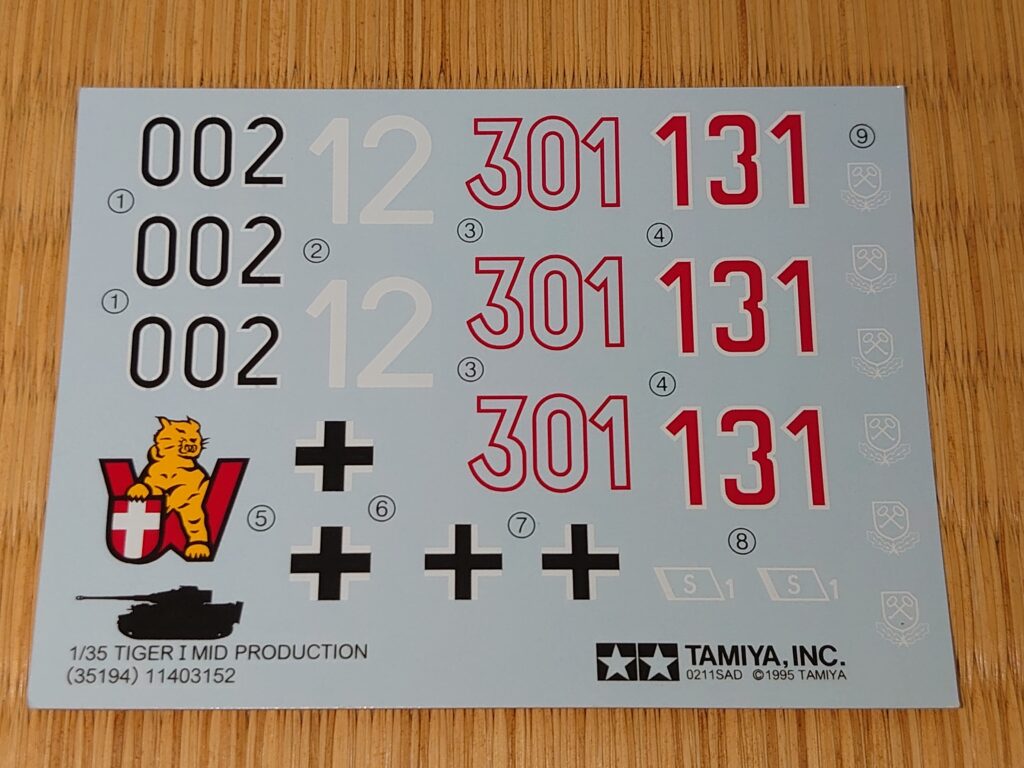

付属のデカール。

大戦後期の車輌であるけど、部隊マークもいくつか収録されている。

9番のマークは端に追いやられています。

おそらくSS関連のマークであるからだと。

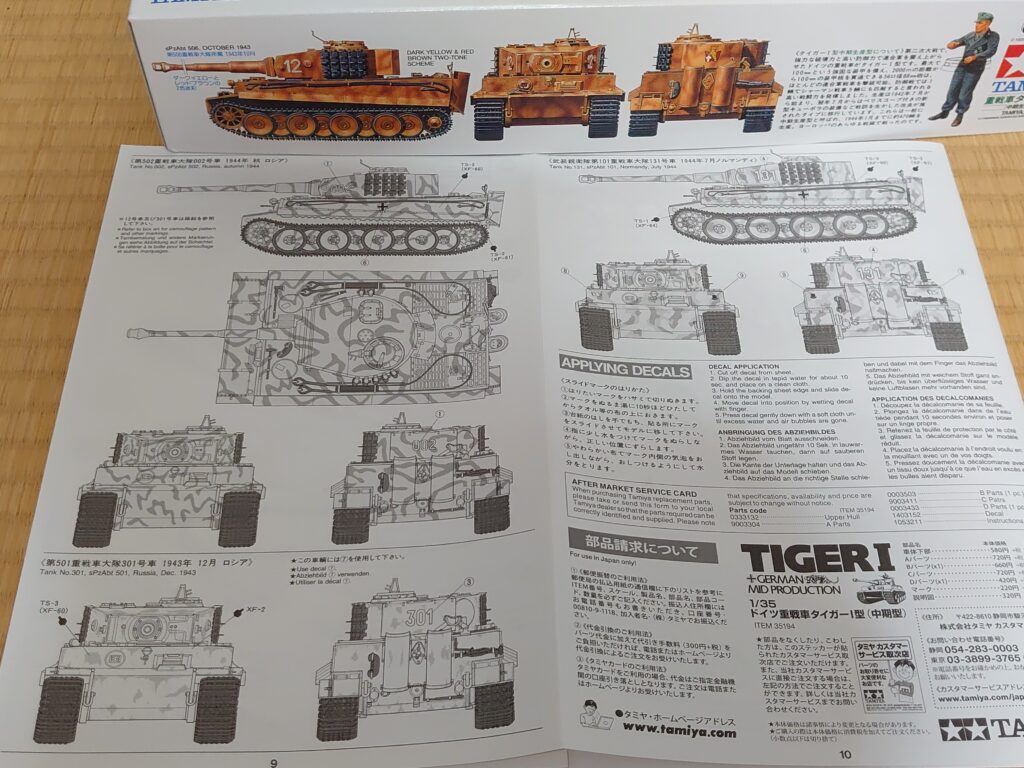

紙媒体は説明書とTech Tips!

近年よく見かける組み合わせだ。

筆者の部屋には何枚のTech Tips!君があるのか……。

塗装は説明書と箱の側面に分かれて計4種類収録。

- 第502重戦車大隊002号車 1944年秋 ロシア

- 第501重戦車大隊301号車 1943年12月 ロシア

- 武装親衛隊第101重戦車大隊131号車 1944年7月 ノルマンディ

- 第506重戦車大隊所属車(12号車) 1943年10月

となっている。

いずれも大戦後期によく見られる迷彩塗装だ。

さっきもまとめた、説明書に書かれた細かい改良とは年代が合っていない車輌もいるけど、これはどうなんだろう?

改良が全て施されているなら、1944年1月以降の生産車ってことになるけど。

今回は武装親衛隊の第101重戦車大隊所属車にしよう。

丁度今年はノルマンディ上陸作戦80周年でもあるし。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から作業を始める。

他のティーガーと比べると少し手間がかかりそうだけど、作り慣れている筆者なら大丈夫かな?

中期型はここの開設以前に一度組んでいるようです。

なので今回は2回目のようですな。

それと今回はこのパッションモデルズのエッチングパーツを使う予定だ。

本当はタミヤの純正パーツを使う予定だったけど、そちらが手配できなかったようでね。

幸い、このパーツもタミヤ製品に合わせたものらしいので、問題なく使えるだろう。

間違いなく中・後期型用ですな。

初期型とは微妙に寸法が異なるので、間違えないように注意です。

後は筆者の動き次第。

相変わらず作業に記事が追いついてしまっているので、引き離してほしいところ。

続きは次回!

この記事で紹介しているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓

![]()