タミヤMMシリーズより、ドイツ軍の駆逐戦車ヘッツァーを作っていきます。

前回は箱の中身を確認した。

今回は主に足回りを組んでいこう。

筆者がなんか迷っているよ。

どう作りたいものがたくさんあるらしい。

Twitterの企画に色々参加したいのだったり、ザクの日が近いのでガンプラを作ろうとしたり。

少しは作業速度が上がりますかな。

さあ、どうなるんだか。

とりあえず、作戦を再開しよう。

合わせ目消し

とりあえず真っ二つのパーツを貼り合わせる合わせ目消しから。

車体後部のマフラーを接着して・・・・・・

主砲基部は外から見えないので合わせ目を消す必要はありませんが、ついでに接着してしまいます。

このキットのヘッツァーは中期型。

後期になるとこのマフラーの形状が変わる。

キットによっては中期型と銘打っていても後期のマフラーを装備していることがあるから、一概には言えないけどね。

筆者が知っている限りでは、アカデミー社のヘッツァーは後期型名義で後期型マフラーを装備している。

アカデミーのヘッツァー後期型、以前筆者の組みかけ品を見かけたような。

そのうちサルベージして完成させたいところだね。

話が作業から逸れてきていますな。

合わせ目消しについては過去記事参照です。

追記 上記の後期型ヘッツァーを作っている記事ができあがった。

そちらについては下記を参照に。

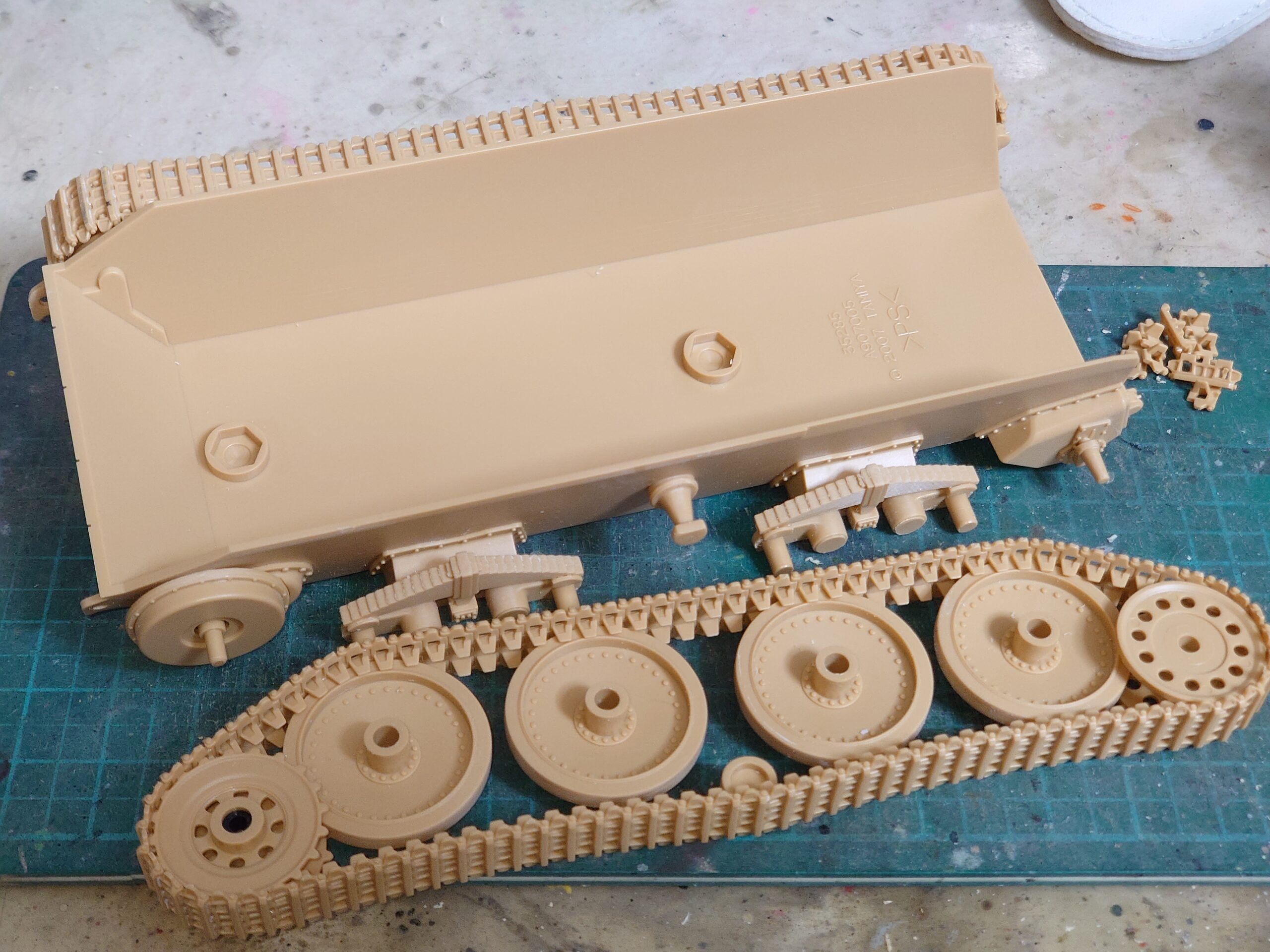

足回りの組み立て

乾燥待ちに車体下部から進めていく。

キットのB1番パーツをベースに作業を進めていこう。

38(t)と比べるとやや幅の広い車体となっています。

ここだけで別物ということがわかりますな。

なんか謎の窪みがあるね。

2000年代後半のタミヤMMシリーズによく見られるものですな。

ジオラマなど台座に固定する際にナットをセットするためのものです。

別売りのタミヤ「楽しい工作シリーズ」の幾つかの製品に含まれているナットが対応しています。

別売りのナットを窪みにセットして、キットに付属する蓋パーツを接着して固定する感じだ。

今回はそのままにしておこう。

その後はサスペンション類を取り付け。

サスペンションを水平状態にするため、接着剤が乾燥するまで冶具のA16番パーツをはめ込んで放置しよう。

この板バネは他の足回りとは違って、38(t)系自走砲の流用品だそうです。

そのままではノーズヘビー気味だったので、後期には強化されてやはり別物になっているようですが。

続いて車輪類。

起動輪・誘導輪のほか転輪が片側4、上部転輪が片側1となっている。

数は少ないので組み立てはそこまで難しくないはず。

起動輪にポリキャップを仕込むのを忘れずに。

38(t)によく似ているけど、別物なんだよね。

転輪なんかは直径や厚みが異なりますな。

履帯の組み立て

本キットには接着・塗装が可能なベルト式履帯と接着組み立て式の2種類の履帯が付属する。

今回は組み立て式を使ってみよう。

組み立て式ではあるけど、直線部分は一体成型されたものとなっている。

まずは全部切り出して・・・・・・。

向きに注意しつつ、接着していきます。

今回は直線部分が一体成型ですぐ組み立てられるので、速乾流し込み式の接着剤を使って手早く組み立てています。

接着が完了したら完全乾燥しないうちに車輪類に巻きつけていきましょう。

キット説明書では誘導輪の部分で履帯の両側を合わせるようになっているけど、筆者はいつも通り歯のある起動輪部分で両側を合わせるようにしている。

今回の戦果

今回はロコ組みを採用。

なので車輪をサスペンションには接着せず、履帯と車輪だけ接着した状態にしている。

これで足回りの奥まった部分も塗装しやすくなる。

ロコ組みの方法もそのうち独立した記事で紹介したいところですな。

(追記 記事ができました)

基本的に転輪の接地面積が広いキットだとやりやすい感じだ。

後はベルト式履帯だと弾性があるから少しやりづらいかな。

今回はここまで。

次回は後部パネルの組み立てから再開予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓