タミヤの紫電一一型甲を作っていきましょう。

前回は組み立てを完了したところだった。

今回は塗装とマーキングになる。

ここからはいつもの塗装タイム。

海軍機はそんなに複雑じゃないから、そこまで苦戦しないはず。

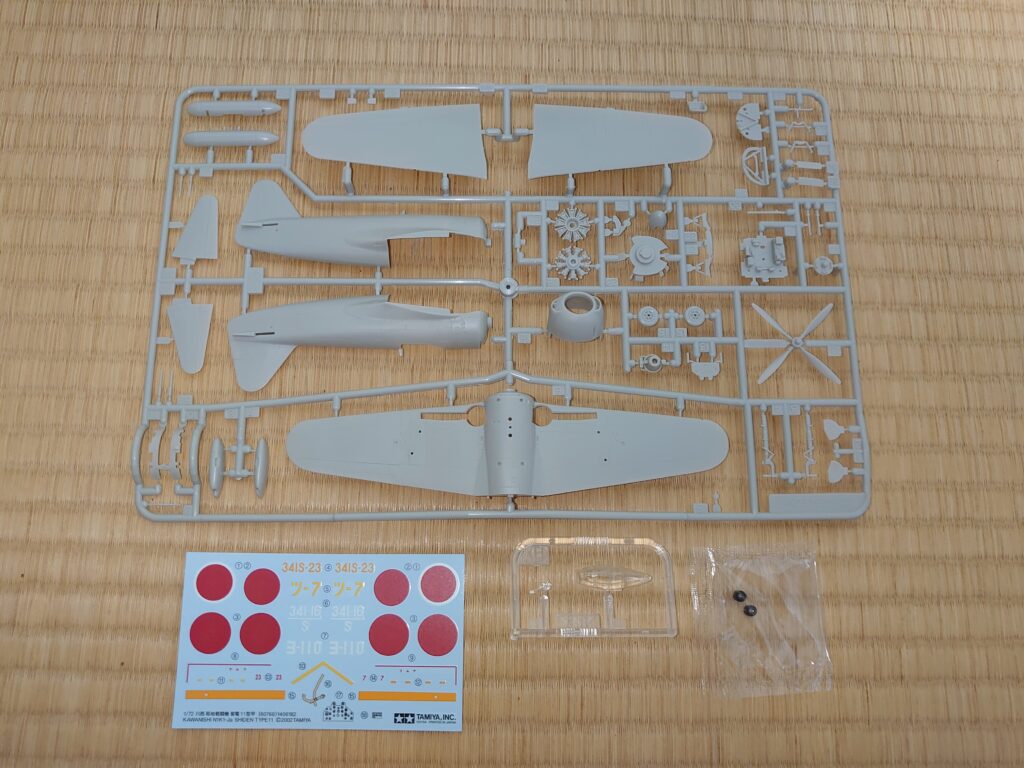

3ヶ月前に購入したばかりの新品ですし、デカールの劣化もなさそうですな。

サクッとやっつけてしまおう。

それでは作戦を再開する。

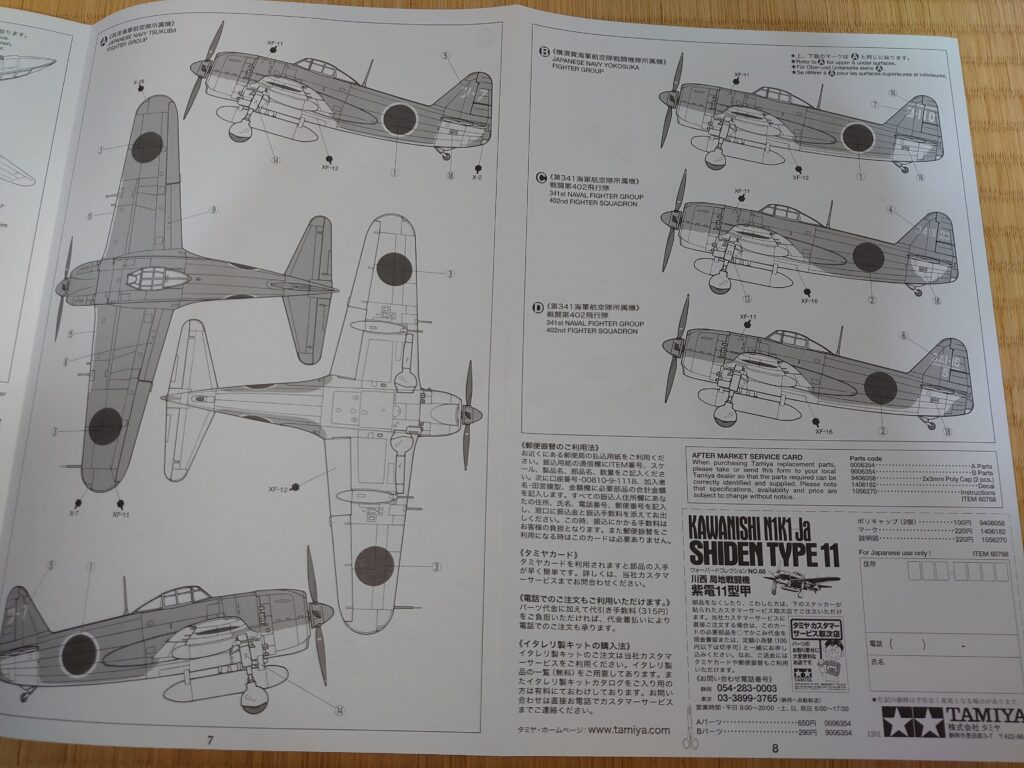

塗装図の確認

本キットに収録された塗装図は4種類。

下面色や、上下面の塗り分け線がそれぞれ異なりますな。

組み立ては全機共通でしたので、筆者はまだ決めていませんでしたが……。

今回はCの第341海軍航空隊機で作ってみよう。

下面はジュラルミン地で、主翼下の胴体側面の地色が下面部分から離れているのが特徴だ。

下地と下面の塗装

まずは下地……

のはずが画像がありませんな。

筆者は撮影していたはずだよ?

しかし記録に残っていません。

下地に関してはいつもの

- 風防下塗り→Mr.カラーのコクピット色(川西系)

- 全体の下地→クレオスのMr.サーフェイサー1000

という順番で進めている。

その後の下面色はガイアカラーのスターブライトジュラルミンだ。

久々に登場のスターブライトジュラルミン。

ここ最近はジュラルミン地の航空機を作っていませんでしたからね。

最後に作ったジュラルミン地のは確か2年前、ファインモールドの五式戦だったような……。

上面色の塗装

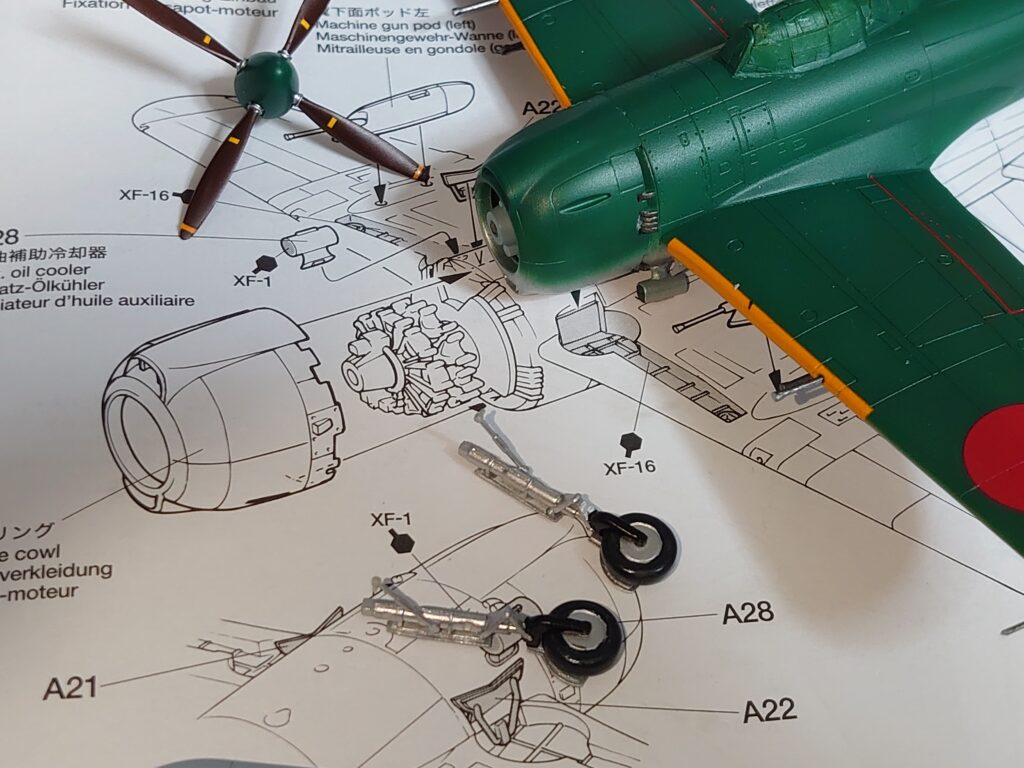

下面をマスキング後に機首を仮留めし、上面色やその他小物を塗っていきます。

この手の機体の場合、特にガンポッド部分などは上面色が吹き込みやすいので注意ですな。

使用した色は

- 上面色→Mr.カラーの暗緑色(川西系)

- エンジン先端→水性ホビーカラーのRLM65ライトブルー

- 増槽→Mr.カラーの明灰白色1

- プロペラ→Mr.カラーの赤褐色

といった感じ。

川西系の暗色色はコクピット色同様、かつてのセット商品。

2024年3月現在は単品販売されているものだ。

三菱系や中島系のものより青みが強いのが特徴的だね。

増槽は明灰白色なんだ。

筆者が最近調べものをしていたところ

「資材不足のため日本軍の後期の増槽は木や竹でできていた」

みたいな記述を見て、今回はそれをイメージして金属色を避けたそうです。

材質はともかく、陸軍機キットなんかでも増槽の色は曖昧なんだよね。

灰色系だったり黄橙色だったり。

筆で細かいところを塗り分ける

エアブラシ塗装はここまで。

筆で細かいところを塗り分けていきます。

タイヤブラック・ガンメタル・セミグロスブラックなど、水性ホビーカラーやタミヤアクリルを動員しましょう。

排気管の焼鉄色はMr.カラーだけどね。

これは昔から使っているものがまだ残っているという。

マーキング

その後はそのままマーキング。

画像左下のがこのキットに付属するデカールです。

機番や国籍マークなど、シンプルなないようですな。

陸軍機と違って、海軍機はあんまり奇抜な塗装やマーキングがないというか。

今回の戦果

今回は黄色帯もデカールで仕上げます。

破損はありませんでしたが、主翼前面になじませるのが少し難しいですな。

マークソフターなど軟化剤で柔らかくするとよいかと。

デカールで黄色帯を再現する場合は翼内機銃を取り付けずに進めよう。

そっちのほうがやりやすい。

デカール後に翼内機銃をはじめとした細かい部品を組んでおきます。

ここで筆者はカウリングのセットに苦戦することに。

前回も少し触れたけど……

キットでは排気管とエンジンを本体側にセットしてから、カウリングを被せる指示を出している。

ただ先に排気管とエンジン、カウリングをまとめてから本体にセットしたほうが調整しやすい気がした。

結構部品を合わせるのに苦戦したので、あわてて接着したりしないように……。

単に筆者が急いで組んだからそうなっただけじゃないかな?

今回はここまで。

次回はウェザリングを施して完成予定だ。

続きは次回~♪

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓