ハセガワの震電改を作っていきましょう。

前回は部品を取り付け、組み立てを完了させた。

今回は塗装やマーキングを行う予定だ。

今回は順調に進んでいるみたいだね。

むしろ前回のゲルググマリーネ2機に時間をかけすぎたというやつですな。

2機とはいえパート13まで続きましたから。

その反動で今回のようなシンプルなキットになったんだ。

それでは作戦を再開する。

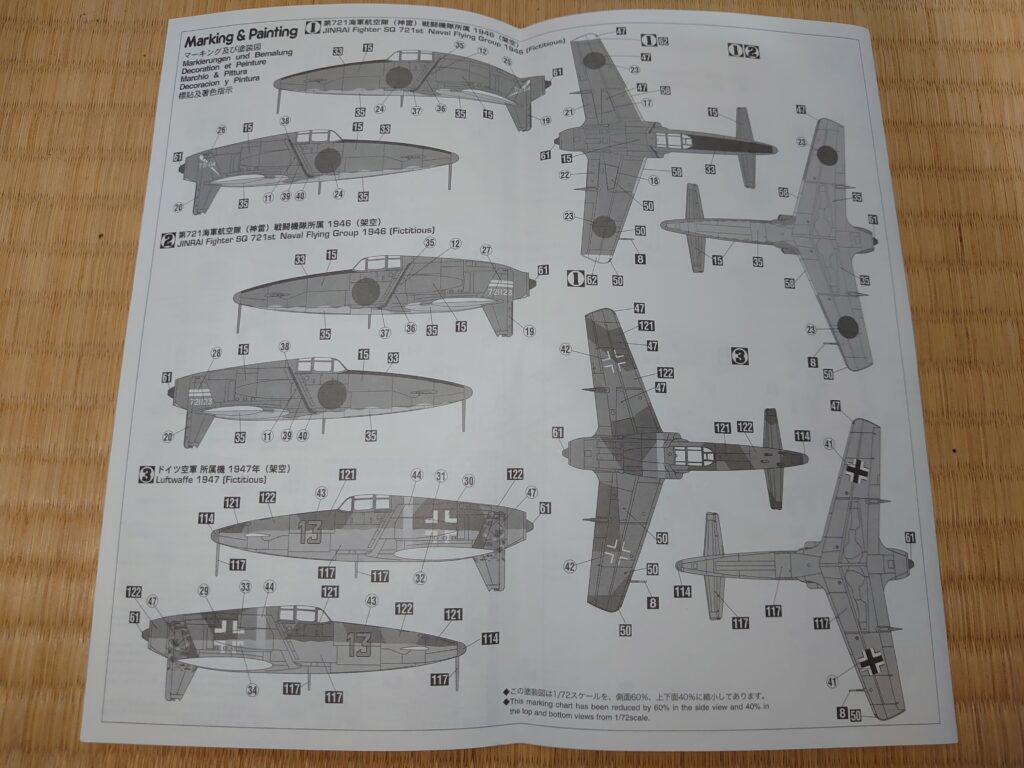

塗装図の確認

キット付属の塗装図はこちら。

日本海軍仕様2種類と、ドイツ空軍仕様1種類が収録されています。

震電改自体が実際には製造されなかったので、これらの塗装も架空のものとなっています。

この塗装例にとらわれず、思い思いの塗装・マーキングで仕上げても似合いそうですな。

今回はとりあえず1番の塗装図に合わせてみよう。

史実では桜花を運用した第721海軍航空隊、神雷部隊所属機となる。

下塗りや面の狭い部分の塗装

まずは下地から。

- 風防の下塗り→Mr.カラーの機体内部色

- 全体の下塗り→クレオスのMr.サーフェイサー500

- 翼端の白、識別帯の下塗り→Mr.カラーのグランプリホワイト

- 識別帯の黄色→Mr.カラーの黄橙色

- 機首上面の黒・、主脚→Mr.カラーのカウリング色

ですな。

説明書の指示だと、白と黒は単純につや消しホワイト/ブラックなんだよね。

少し変化をつける意味でも、純粋な白と黒を使わなかったというやつです。

下面の塗装

各部をマスキングして、更に吹きつけ。

- エンジン噴射口→Mr.カラーの焼鉄色

- 機体下面→Mr.カラーの明灰白色1

ですな。

日本機って機内が青竹色に塗られていることが多いけど……

今回の震電改はそれがないから、塗り分けが楽だね。

どうも大戦末期の機体は青竹色が省略されていたことが多いみたいですな。

以前作った紫電改なんかも塗り分けていなかったような……。

筆塗りもしながら上面色を塗り分ける

今回の塗装図の機体は、D帯の震電同様に機首側面が波打った塗り分けとなっている。

なので一度エアブラシを片付けて、筆でその境界を塗り分けている。

以前導入した水性ホビーカラーの濃緑色(暗緑色)1がまだ残っているので、今回はそれを使ってみる。

キットの指定だと水性ホビーカラーの番号はH36番、ダークグリーンなんだよね。

Mr.カラーだと15番だよ。

とりあえず鉛筆で下書きした後、境界線周りを筆で塗り分けていきます。

ただマスキングテープ周りは段差から染み込む可能性があるので、多量に塗料を含んだ筆は近づけないように……。

風防などは後でエアブラシ吹きしてしまおう。

というわけで大まかに塗り分けて、後はエアブラシ吹きで塗り潰し。

ただ少し問題が。

またなんかあったのかな?

塗料の希釈がうまくできず濃い塗料になってしまい、下面にも濃緑色の粒子が少し吹き込んでしまった。

幸い遠くからは目立たないので、そのまま進めてしまおう。

ラッカー系の塗料と比べると、やや水性塗料は希釈が難しいというやつですな。

濃すぎる部分と薄すぎる部分の間の丁度いい範囲が狭いといいますか……。

その後はマスキングを剥がし、各部を筆で塗り分けて脚を仮止め。

ここでようやく筆者が尾翼の補助輪が不要なことに気づき、切り取って処理している。

前回触れていたあれだね。

補助輪はプロペラが滑走路を擦るのを防ぐ目的のものだけど、改はジェットエンジンだから不要という。

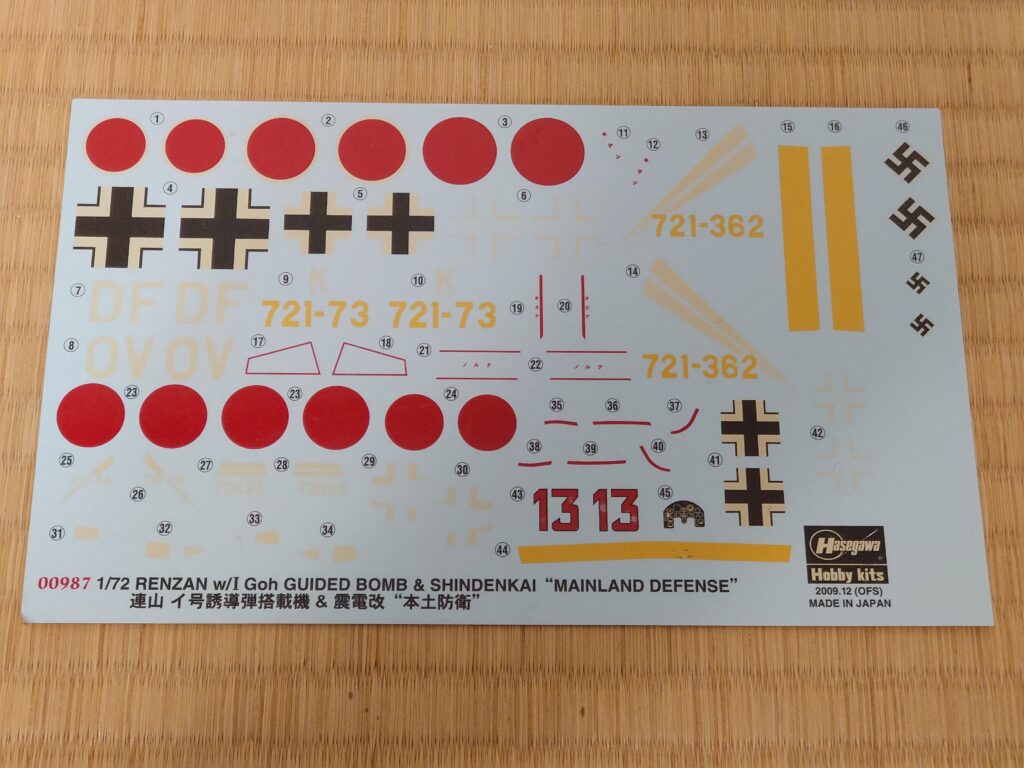

マーキング

その後はマーキング。

キットのデカールはセット品である連山用のものと一緒に印刷されていますな。

ドイツ空軍仕様も混ざっていて、鉤十字も収録。

これだけでも劣化する前にどこかで使いたいね。

今回の戦果

貼り付けるとこんな感じに。

画像ではわかりにくですが、やや透明部分の気泡が残っていますな。

多少の粗はウェザリングでうまく馴染ませよう。

今回はここまで。

次回はそのウェザリングを行い、完成に持ち込もう。

続きは次回!

この記事で作っているキット