フジミ模型の零式観測機を作っていきましょう。

前回は組み立てを終えた。

今回は塗装とマーキングをしていこう。

筆者の作業に記事が追いつきそうだよ。

ここ最近作業速度がまた落ちていますな。

時間稼ぎが必要だね、

次はなんか簡単そうなキットにでもするかな。

塗装前に

複葉機である本機は主翼の間に張り線があります。

先に取り付け箇所にピンバイスで凹みをつけておきます。

張り線箇所は機体後方にもある。

とりあえず今回は目立つ主翼間だけ行う予定だ。

開放式コクピットなので風防は後回しの予定。

コクピット内部はこんな感じでマスキングしておくよ。

下地系の塗装を行う

ここで塗装図を再度確認。

フロートなどの塗り分けが選択によって一部異なるので、間違えないようにしよう。

筆者は今回塗装図5番の戦艦陸奥搭載機の塗装で進めるよ。

筆者が艦これで陸奥を使っていたからかな?

大和と武蔵は持っていなかったはず。

長門はいたけど筆者の艦隊にはかなり後になってからの登場だったから・・・・・・・。

まずはサーフェイサー。

今回は1200番のグレーサフにします。

本体の塗装を行う

続いて下面色。

今回は指示通り、明灰白色(三菱系)をチョイス。

日本海軍機ではお馴染みの色だ。

上面色はこれまた海軍機お馴染み、暗緑色(三菱系)です。

主翼付け根などを簡易的にマスキングしつつ、ほとんどフリーハンドで吹き付けていきます。

一部フロート裏に回り込んだりしたけど、その場合は明灰白色を吹き直しているよ。

マーキング作業

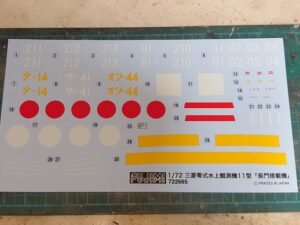

付属のマーキングはこんな感じです。

日の丸部分は白縁付きで、先に白い部分を貼り付ける形になります。

艦載機の番号は固有番号が01~04まで選択式。

組み合わせて色々作れそうだね。

以前の瑞雲のときもそうだったけど、尾翼の偏流測定線はオーバーサイズ。

貼り付けたあとにテープではみ出た部分を剥がしちゃおう。

貼り付けた後の全体図はこんな感じです。

黄色の識別帯が少しガタガタしていますな。

ここは塗装で再現したほうがよかったかもしれません。

今回の戦果

後はエンジンなど細かいところを筆で塗り分けておきます。

このキットは翼端灯はクリアー成型の別パーツなので、最後に貼り付けます。

エンジンを塗り分けるとそれらしく。

カウリングやプロペラでほとんど見えなくなっちゃうけどね。

今回はちょっと短いけどここまで。

次回はウェザリングなど、細かい仕上げを行って完成予定だ。

お楽しみに~。

この記事で作っているキットの改訂版