模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回はタミヤのM4シャーマンが無事完成しましたな。

今回はまた新たなものを紹介予定ですが……。

その前に……

せっかくM4シャーマンを作ったので、以前仕入れた気になる情報を検証してみたい。

なので今回はキット製作はお休み。

ちょっとした実験といこう。

実験?

米軍をはじめ様々な軍で車輌・軍服の塗装に使われている色、オリーブドラブ。

これは基本的な色を1:1で混ぜることで簡単に作れるという情報があってだね。

以前ウィキペディア先生で見ましたな。

黒と黄色、もしくは緑と茶色の組み合わせでできるとか。

筆者の場合、Mr.カラーのオリーブドラブをそのまま使って済ませてしまいますが。

これが本当なのか、試してみよう。

実際にやってみた

前述通り、基本的な色でオリーブドラブを作る場合

- 黒と黄色

- 緑と茶色

の2パターンがある。

今回は筆者の手持ちの塗料でそれぞれ試してみよう。

一口で黒や黄色、緑や茶色といっても様々な種類がありますな。

とりあえず手持ちで一番基本的っぽいものを使ってみましょう。

検証その1 黒と黄色パターン

まずは黒と黄色パターンから。

検証に使う塗料は

- Mr.カラーのつや消しブラック

- Mr.カラーのイエロー(黄)

の2色。

純粋な、何の変哲もない黒と黄色だね。

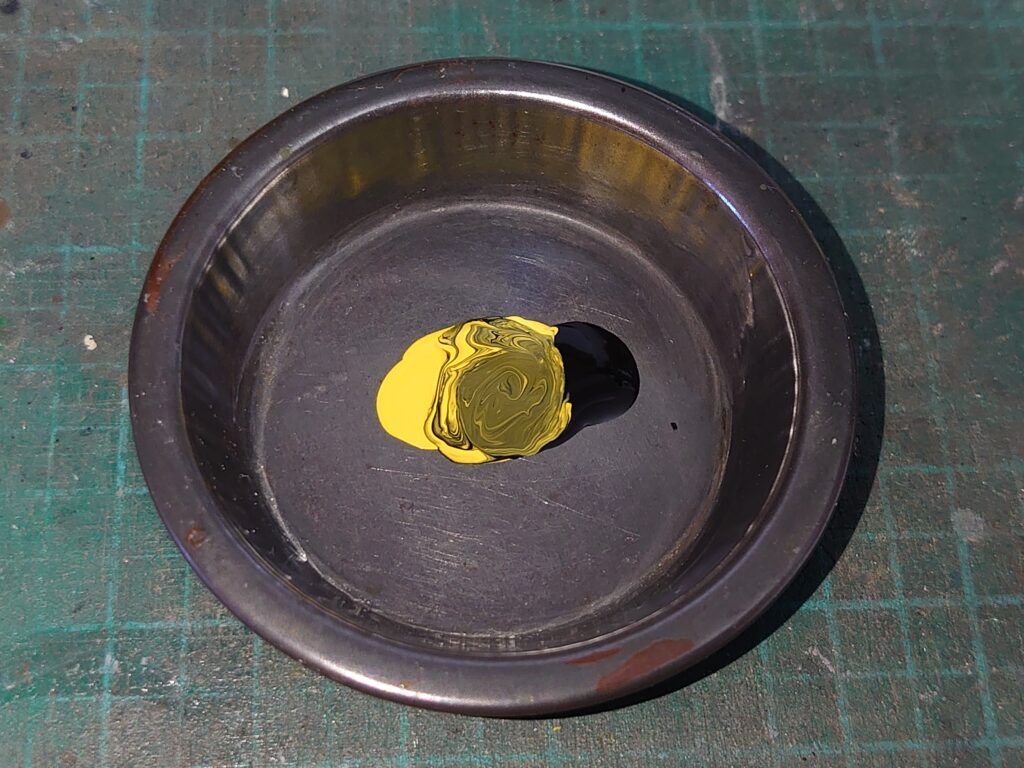

これを塗料皿に出す。

1:1とは定められているけど、正直これはそこまで厳密に気にしなくていい。

大体1:1になっていれば大丈夫だ。

その後は調色スティックで混ぜるだけですな。

どうなるのやら。

レッツ、混ぜ混ぜ!

そして出来上がったものがこちら。

筆者がいつも使っているMr.カラーのオリーブドラブとは少し色味が異なるけど、オリーブドラブと言えるレベルの色にはなった。

画像では明るめだけど、実際は黒を混ぜたからかもっと暗い色をしている。

後で他のと比較予定だ。

いいんじゃない?

検証その2 緑と茶色パターン

続いて緑と茶色のパターン。

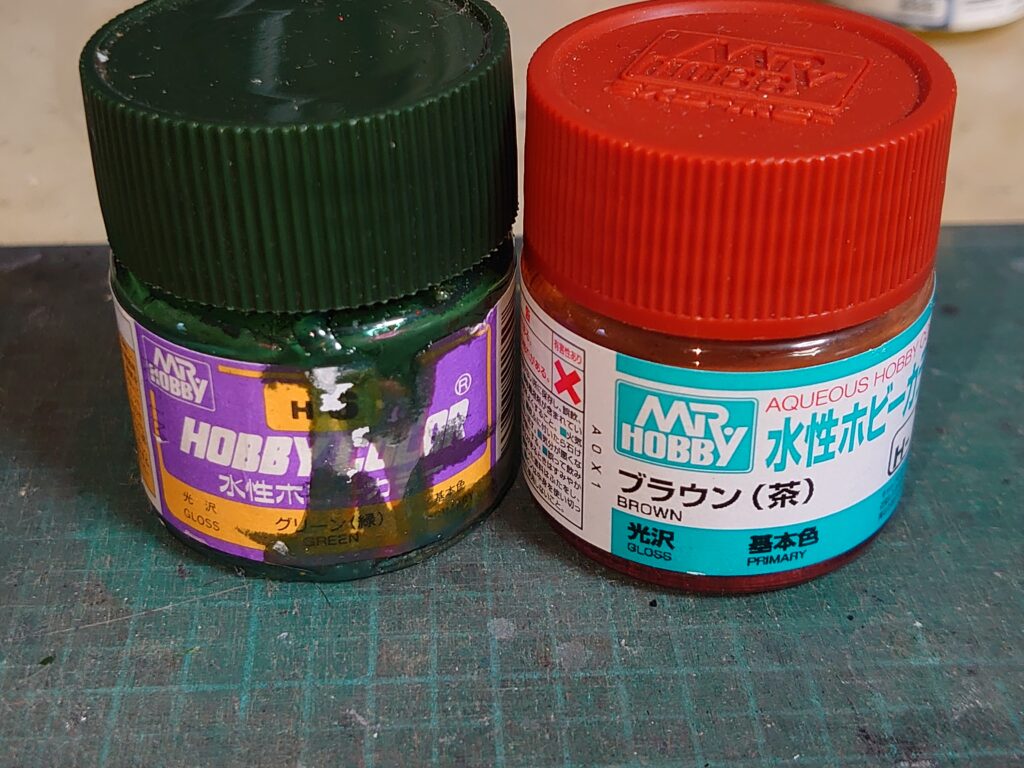

使用するのは

- 水性ホビーカラーのグリーン(緑)

- 水性ホビーカラーのブラウン(茶)

なんかグリーンがすごいことに。

というか古いラベルだし、また不良在庫と化していたのを引っ張り出してきたんでしょ。

素人時代の筆者は水性ホビーカラーをメインで使おうとして、すぐにMr.カラーに乗り換えてしまったという。

ついでに言うと、Mr.カラーで純粋なグリーンとブラウンを保有していなかったというやつです。

Mr.カラー以外の塗料でも試してみたかった、というのもあるけどね。

というわけでこちらも大体1:1の割合で塗料皿に出しています。

ブラウンが伸びてしまい少し多く見えますが、目の錯覚です。

ブラウンとはいっても、茶色というよりオレンジっぽいんだよね。

この色の組み合わせはどっかでみたことあるような……。

湘南色っぽいですな。

再び調色スティックで混ぜていきます。

すでにそれらしくなっていますな。

レッツ、混ぜ混ぜ☆

出来上がるとこんな感じに。

これまた画像と実物では少し色味が違う。

光の当たり方の関係だろう。

この状態だとさっきのとあまり変わらないように見えるけど……。

作った色を比較してみよう

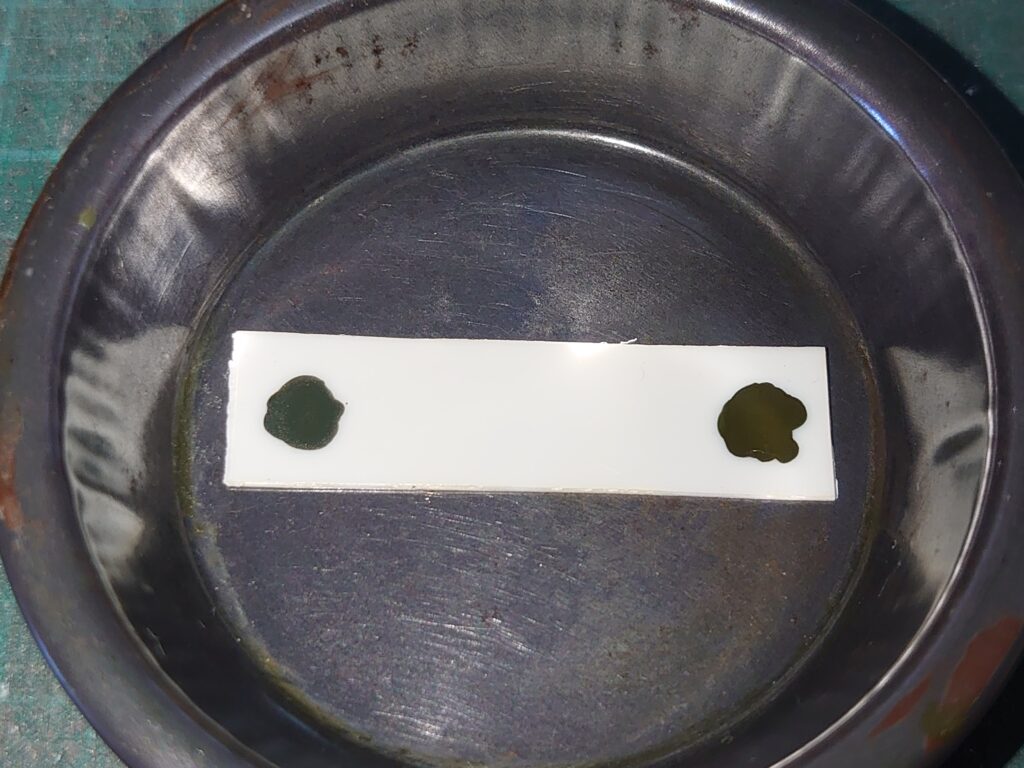

とりあえず今回作った色を比較してみる。

左が先に作った「黒と黄色」

右が後に作った「緑と茶色」

さっきの画像と全然違うように見えるのは気のせいかな?

光の当たり方が原因でしょう。

比較してみると、「黒と黄色」組のほうがやや青みが強く感じますな。

メーカーから発売されているオリーブドラブとも並べてみるとこんな感じ。

左から順に

- 黒と黄色の混色

- Mr.カラーのオリーブドラブ(2)(米軍戦車向け)

- Mr.カラーのオリーブドラブ(1)(米軍航空機向け)

- 緑と茶色の混色

となっている。

筆者がいつも米軍戦車に使っているのはオリーブドラブ(2)だったね。

こうやって見ると黄色みが強いというか。

航空機向けのオリーブドラブ(1)は少し白っぽく見えますな。

今回作ったオリーブドラブはどちらも緑寄りの色をしています。

米軍というよりは英軍っぽい感じがするといいますか。

作業まとめ

そんなこんなで実験終了。

検証の結果としては

「調色済みのオリーブドラブとは少し異なるけど、オリーブドラブと言える色にはなった」

といった感じ。

ダークグリーンとカーキの間というか。

青みが強かったり黄色みが強かったりと多少違いはあるだけだね。

一口にオリーブドラブとはいっても、各国で少し異なるようですからね。

更に経年劣化や光の当たり方でどうとでも見えるという。

この辺りは各人の好みで選んでしまうのがいいだろう。

また、今回作った色をモデルにして似たような別の色を選ぶというのもアリだ。

調色が億劫な筆者はそのパターンがありえそうですな。

というわけで今回はここまで。

ちょっとした小ネタだったけど、何か参考になれば幸いだ。

次回こそは通常の製作記事に戻ろう。

次回も、お楽しみに~。

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓