月刊モデルグラフィックス2011年2月号・3月号の付録であった、ファインモールド製の零戦五二型を作っていきましょう。

前回は筆者が14年間未開封で放置していたものを掘り出し、中身を確認した。

今回は組み立て開始。

とりあえずコクピット周辺から進めていこう。

零戦って頻繁に作っていると思いきや、最後に組んだのは1年ちょっと前のタミヤ製二二型なんだよね。

久々というか。

タミヤ製の零戦は全て揃っていますな。

そこに今回ファインモールド製のが新しく加わるという。

五二型はハセガワのも完成済みだし、3社の零戦五二型を並べてみたいところだ。

それでは作戦を開始する。

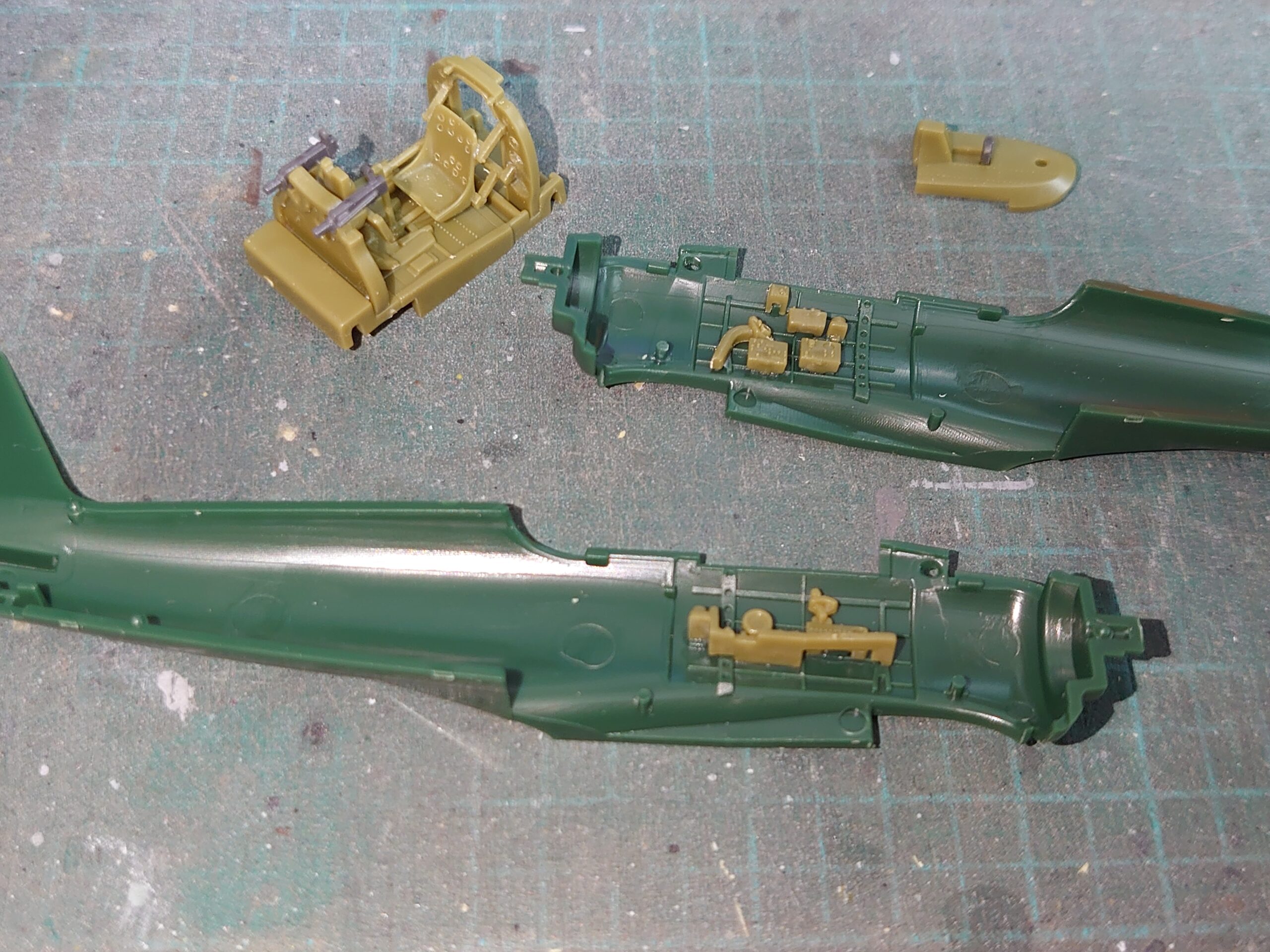

コクピットの組み立て

今回のキットの説明書は製作記事と共に誌面内に分散しています。

いつもならすっ飛ばして組みやすいところから進める筆者ですが……

とりあえず指示通り順番に組んでいきましょう。

2011年の2月号・3月号双方に説明書は掲載されている。

厳密に言えば、分散して掲載されているのは2月号だけ。

3月号は見開きにまとまって掲載されている。

製作記事の内容の都合かもしれない。

前者は主に組み立てパートメインの記事。

後者は主に塗装パートメインで紹介されているからね。

コクピットは黄緑色の成型色だね。

1/72でありながら、かなりの細かさという。

タミヤ製品といい勝負しそう。

タミヤ製品は2012年にウォーバードコレクションの零戦一番手として五二型が発売しています。

その後「二一型→三二型→二二型」と登場。

今回のファインモールド製品は雑誌の発売時期からして2010年末~2011年明け頃なので、タミヤ製品よりも先ですな。

それでこの情報量という。

今回のファインモールド製品はランナーに2010という刻印のものと、2007という刻印のものがある。

前回も触れたけど2007年に二一型の付録キットが登場したらしく、今回の五二型にもその金型が一部流用されている。

なので事実上2007年が初出ということになる。

当時はまだタミヤ製品は影も形もなく、ハセガワ製品が幅を利かせていた時代だ。

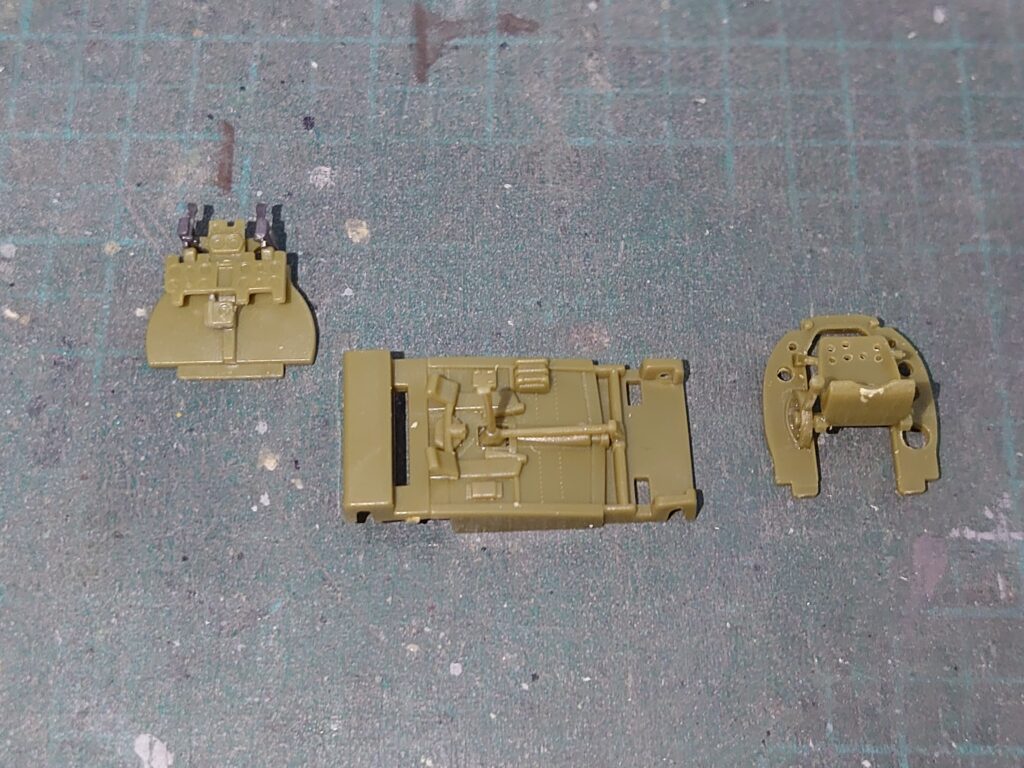

零戦と言えば、軽量化のための穴の開いた座席。

今回のキットもモールド類で再現されています。

さすがに開口はされていないので、0.5mm~1.5mm径のピンバイスを使い開けています。

タミヤ製品でも行っている定番工作だね。

組み立てていくとこんな感じに。

前後と床板はカッチリ決まるので、接着はせずにこの状態で塗装に備えましょう。

「塗ってから接着する」か「接着してから塗るか」

迷うポイントだよね。

先に接着すると

- 部品が接着されてまとまった状態になるので、紛失しづらく管理が楽

- 塗装後に接着しようとすると塗料が接着剤で溶けて汚くなったり、接着を阻害するのでそれらを防ぐことができる。また同じ色の複数パーツの色調を合わせやすい

- 「接着→整形→塗装」の順番になるので、合いの悪い部品に当たった際に塗装の二度手間にならない

といったメリットがある。

先に塗装をすると

- パーツ単位で塗装ができるので、塗り分けが楽

- 組み立てた後では塗装しにくい、奥まった部分にも筆やスプレーで塗料を乗せやすい

みたいな感じに。

この辺りは各々の作業のしやすさに合わせて選択することになる。

どちらかといえば筆者は先に組んでから塗るパターンが多いですな。

塗ってから組むパターンは作業台が散らかりやすく、部品紛失を誘発するので……。

コクピット側面の組み立て

胴体内部の、コクピット側面や背面も組んでしまいましょう。

内部のモールドも再現されており、そこに機器類のパーツを取り付けていきます。

似たような部品が多いから間違えないようにしないと。

ただ取り付け用のダボの形が異なるから、そこで区別はできるかな。

組み立てるとこんな感じに。

一部機器類は座席などと干渉しやすいですな。

完全乾燥して固着する前に、座席とかを仮組みして確かめると良いかと。

ここは特に細かいパーツが多いので紛失注意だ。

筆者は一気に切り出して取り付けているけど、実際は「1つ切り出して1つ接着」を繰り返していくといいだろう。

それか塗料皿などにパーツを入れておくか。

筆者の場合は塗料皿ごとひっくり返すパターンがありますが。

戦況もひっくり返るんだ。

もちろん悪い方向にね。

主翼と増槽

この後は機内を塗るので、同じく機内色を塗る必要がある主翼も用意しておきます。

奥まった部分まで塗るので、ここは上下の貼り合わせ前に塗ることにしました。

ついでに増槽も用意。

こちらは見た感じ単に貼り合わせるだけなので、先に接着してしまう。

増槽取り付け用の穴(1.2mm径)を主翼下に開けておくのも忘れずに。

今回の戦果

そして機内の塗装。

- 下地→クレオスのMr.フィニッシングサーフェイサー1500ブラック

- 搭乗員区画の黄緑→Mr.カラーのコクピット色(三菱系)

- 搭乗員区画外の下地→Mr.カラーのシルバー

- 搭乗員区画外の青緑→Mr.カラーの青竹色

と言った感じで塗り分けています。

ただこの順番ですと搭乗員区画の凸凹したところにマスキングテープを貼ることになり、作業がしづらかったです。

先に青竹色部分を塗ってから、コクピット色を塗ったほうがやりやすいかと。

筆者が2年前の陸攻用に作った代用コクピット色、まだ残っていたんだ。

ただ残り少なかったので下地に使い、メインは補給済みの正規のコクピット色にした。

主脚格納部分に関してだけど、今回は青竹色で塗った。

下面色のままだったりコクピット色のパターンもあったみたいだけど、今回は日本海軍機スタンダートの青竹色だ。

青竹色はクリアーブルーにメタリックラメが混ざったような塗料で、下地の影響を受けやすいですな。

先にシルバーを塗っておくと発色しやすいかと。

今回はここまで。

次回は胴体を合わせたり、機首周りを組む予定だ。

続きは次回!