タミヤスケール限定シリーズにラインナップされています、イタレリ製のP40重戦車を作っていきましょう。

前回は砲搭や車体のエッチングパーツなどを組み立て、ようやく全体の形ができた。

今回は塗装作業となる。

特徴的な迷彩だよね。

以前タミヤイタレリシリーズのセモベンテでやったけど……。

今回も筆塗りでじっくり迷彩を仕上げることになりそうですな。

地の色はエアブラシ吹きになりそうですが。

ただ今回は少し使う色を変えてみる予定だ。

詳しくは後述。

それでは作戦を再開する。

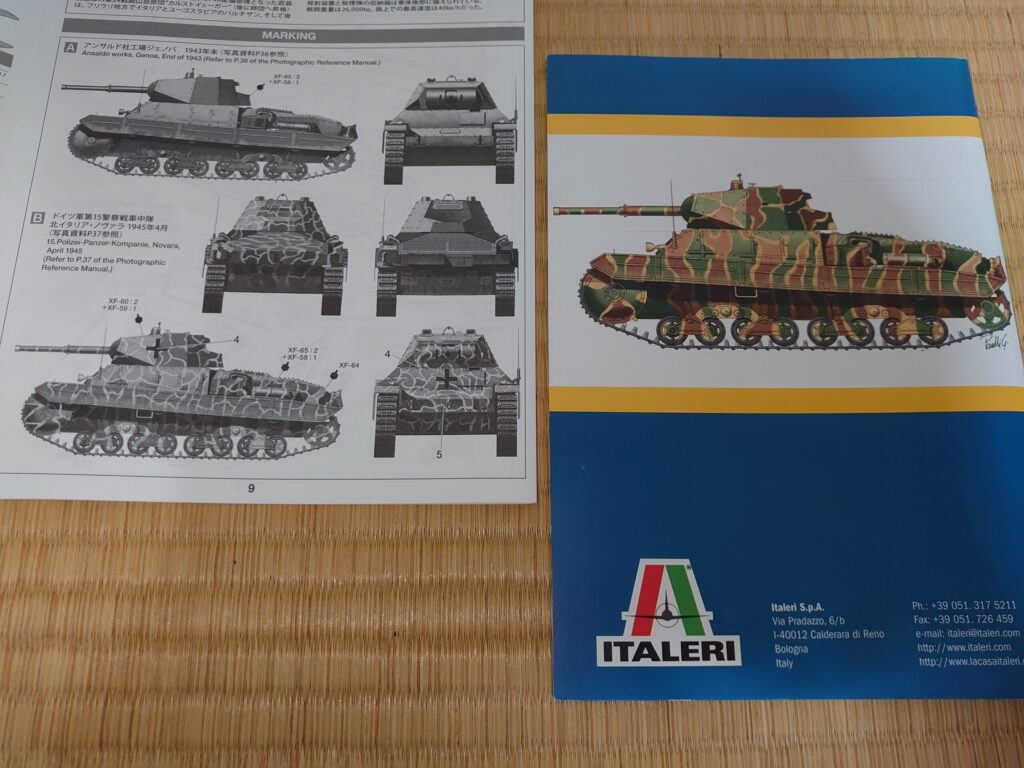

塗装図の確認

このキットに収録された塗装は4種類(事実上5種類)

- アンサルド社工場 ジェノバ(1943年末)

- ドイツ軍第15警察戦車中隊所属車 北イタリア・ノヴァラ(1945年4月)

- 武装親衛隊第24戦闘山岳師団戦車中隊第1小隊所属車 北イタリア・フリウリ地方(1945年4月)

- ドイツ軍南部戦車訓練大隊P40小隊所属車 北イタリア・ロニゴ(1944年夏)

となっていますな。

アンサルド社工場の車輌のみグリーンの単色。

それ以外はその上からサンド色とブラウンの迷彩が施されています。

マーキングが異なるのみで、迷彩パターンの指定は共通ですな。

収録された塗装図は4種類なんだけど、SS第24師団の車輌は「111」の車番の他に「121」っていう車番が収録されているんだよね。

これも使えばもう1種類選べるという。

大戦後期の車輌だけあって、どれも必要最低限のマークしか記載されていない。

今回は塗装図Bの第15警察戦車中隊の車輌にしてみよう。

下塗り

手始めに下塗り。

まずはエッチングパーツ部分にガイアノーツのマルチプライマーアドバンスを塗布。

その後クレオスのブラックサーフェイサーで全体を塗ってしまっています。

あれ、ブラックサーフェイサーがラッカー系と水性両方あるけど……。

筆者があらかじめ筆で水性のブラックサーフェイサーをある程度塗布してから、ラッカーの方をエアブラシでオーバーコートしている。

今回のキットは入り組んだところも多くて、その辺りはエアブラシの霧がはいらなさそうだったのでね。

わざわざ水性を使ったのはそちらの方が筆塗りしやすいのと、手持ちのラッカータイプをエアブラシ用に温存したかったため。

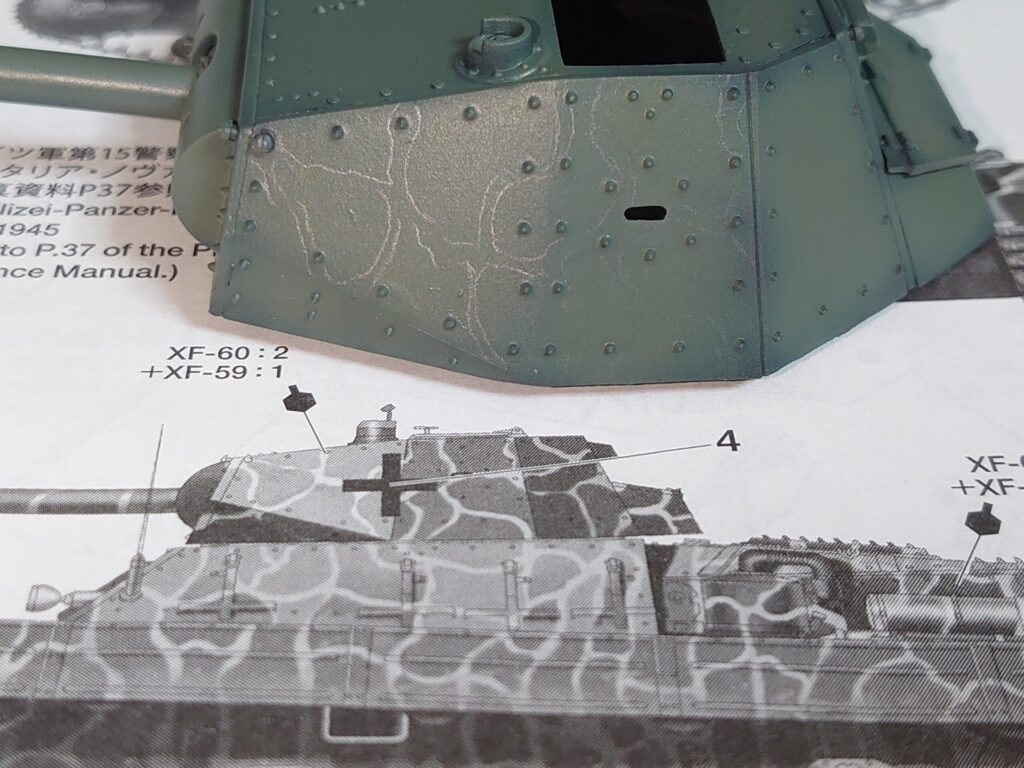

本体色の塗装

続いて本体色を。

先に履帯部分にモデルカステンの履帯色を塗り、車体は今回Mr.カラーのフィールドグレー2にしました。

キットの指定ですとタミヤカラーの

「フィールドグレイ:オリーブグリーンを2:1」

になっています。

前のセモベンテでは濃緑色だったけど、今回は違うんだ。

筆者が単に失念していたようで……

イタリア車にフィールドグレーというのは以前のアンチョビ車でやりましたので、そちらに引っ張られたようです。

濃緑色だとやや黒っぽい感じに。

フィールドグレーですと少し青みが強くなりますな。

迷彩を描きこむ

ここからは筆塗り。

とりあえず塗装図を参考に鉛筆でサンド色の帯色を書き込んでいきます。

・・・・・・これは時間がかかりそうですな。

二本線になるから手間が倍増だ。

一本線にしてしまってもよかったかもしれない。

……というかモノクロだとすごくわかりにくいよ。

付属の冊子がカラー図で掲載されていますので、そちらをメインにしましょう。

どこがどの色なのかわからなくなってくるので、ある程度したら先に迷彩色を置いて目印にしてしまいましょう。

ブラウン部分はキットの指定ですとタミヤカラーのレッドブラウン。

タミヤアクリルの同色を使用しています。

前のセモベンテはMr.カラーのウッドブラウンだったね。

ここも変えているんだ。

- 改めてみるとウッドブラウンでは少し白みが強すぎるように感じた

- 以前の筆者はラッカー系塗料主義なところがあってタミヤアクリルを使いたがらなかったが、それに対する抵抗がなくなった

というのが変えた要因だ。

同色を使った筆塗り迷彩としては、以前のフィンランド軍仕様III号突撃砲があったね。

このレッドブラウンはラッカーでは出ていないんだっけ。

2025年10月現在は発売されていないようです。

LP-57にレッドブラウン2というものがラインナップされていますが、こちらはXF-90のレッドブラウン2に合わせたもの。

先人たちのレビューによると、今回使ったXF-64レッドブラウンよりも黄色っぽいようですな。

クレオスやガイアノーツといった他社のラッカー系レッドブラウンは、やや彩度が低くてチョコレート感がするといいますか。

XF-64は少し赤みが強いように感じます。

現在の筆者はドイツ軍向けのレッドブラウンにガイアノーツのものをメインに使っている。

ドイツ軍のレッドブラウンとは異なるものにしたい、ということでそれとは色味の違うタミヤのものを使ってみたんだ。

続いてサンド色の帯迷彩も。

ここのキット指定は

「ダークイエロー:デザートイエローを2:1」

筆者の手持ちにデザートイエローのタミヤアクリルはありますが、ダークイエローはありません。

逆にラッカー塗料ですとガイアノーツのダークイエローがありますが、デザートイエローがないという。

セモベンテではタミヤラッカーのライトサンドを使ったみたいだね。

今回は見慣れない塗料が。

そのことを失念した筆者が在庫から自作塗料を引っ張り出してきた。

ビンに付いたラベルによるとMr.カラーで

「サンディブラウン:ダークイエローを1:1」

で混ぜたもの。

確かここの開設以前に作ったタミヤのカーロ・アルマートM13/40で使用したはずです。

あちらのキットのサンド色も、このP40のサンド色と同じレシピで指定されていたはずですな。

タミヤアクリルの塗料指定を、クレオスのMr.カラーの近似色に置き換えて自作したような感じだ。

以前セモベンテで使ったライトサンドに比べると、だいぶ黄色みの強い色合いとなっている。

サンドイエローが基本塗装なアフリカ戦線の車輌にふさわしい色となっている。

普段極力塗料を自作しない筆者が珍しく……。

そういえば、ここではまだM13/40は作っていなかったよね。

予定はないのかな?

気になっているようですが、他キットを優先する形で購入に踏み切れず……

ここの開設以前に作ったものもだいぶ経ちますので、また作りたいんですけどね。

積みをあまり増やすわけにもいかないのでね。

もっとも、近年タミヤ製品はいつの間にか生産休止になるものが多い。

その辺りで少し筆者は揺れているのだとか。

生産休止品になってしまったのか、M13/40の兄弟キットであるセモベンテM40を最近見かけませんな。

話をP40に戻そう。

このキットは塗装図が左側面と前後しか掲載されていないので、その他の部分は想像で描くことになる。

右側面はパッケージ側面に完成見本があるので、それを参考にして描いてもいいだろう。

少し下書きして、色を塗ってまた下書きをして……。

ある程度色を置いておかないと、どこがどの色だかわからなくなりますからね。

それと、先に全部下書きしても手で触れている内に消えてしまうことも。

この辺りは航空機模型で散々筆塗り迷彩をしてきたので、それの応用です。

今回は明確な塗装図のある左側面と前後面を先に迷彩。

その後右側面を迷彩し、最後に上面を描いてそれらをうまく繋げるような流れで進めている。

戦車の筆塗り迷彩は過去にヘッツァーで行っていますな。

そちらも参考にしていただけると幸いです。

迷彩塗装は最終的にこんな形に。

ついでに工具など細部の筆塗りも済ませてしまいましょう。

ようやくそれらしく。

だいぶ時間がかかったような。

筆者の休日を丸1日費やしていたような気がしますな。

やはりサンド色の線が2本線の下書きにしたのがまずかったようです。

一本線にして、先にそちらを仮に描いてからブラウンを仮置きしていくパターンの方がよかったのかもしれません。

筆者はまだ同じキットを2つ保有している。

そちらでその下書きパターンを試してみたいところだ。

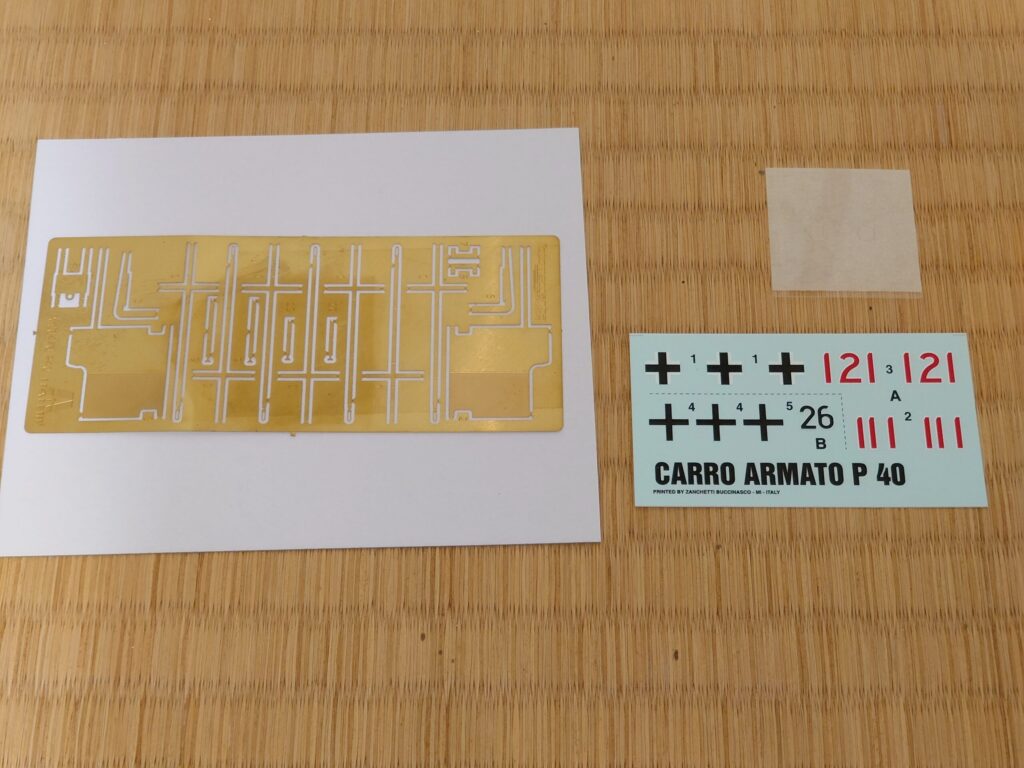

マーキング!

右下に写っているのが、このキット付属のデカール。

こちらもおそらく原型のイタレリキットのものがそのまま付属となっていますな。

今回のキットは4種類のパターンのうち、2種類はマーキングなしとなっている。

デカールシートは区画分けされており、上側のA区画はSS第24山岳師団の車輌。

下段のB区画のものが、今回作る第15警察戦車中隊のマークだね。

今回は使わないけど、A区画の方の車番は「111」の他に「121」が収録。

さっき言った「事実上5種類の塗装」とはこれのことだね。

今回の戦果

貼り付けるとこんな感じに。

塗装図のものと比較して、やや国籍マークのデカールが小さいようですな。

迷彩に溶け込んでわかりにくいものとなっています。

十字の国籍マークは珍しく黒単色。

以前のヘッツァーみたいな。

今回はここまで。

次回は仕上げのウェザリングを行い、完成に持ち込もう。

続きは次回!

この記事で作っているキット