タミヤより、1/35のヘッツァー駆逐戦車を作っていきます。

前回は足回りを中心に組んだ。

今回は残りの車体部分を組んでいこう。

なんか最近各地の模型店で迷惑な客が出没しているらしいね。

やはり狙いはガンプラのようですね。

昨今話題の悪質転売ヤーか、彼らに先を越されないよう品物確保を焦った迷惑客か・・・・・・。

マスクしかりトイレットペーパーしかり、品薄になるといつの時代も現れるものさ。

少し調べたところ、ガンプラに限らず他のホビー・玩具でも幾つか騒動事例が出てくるね。

あまり「ガノタが~」みたいな決め付けはしないほうがいいだろう。

焦った客ならともかく、転売ヤーがガンダム好きである確率は低そうですけどね。

どちらかといえば「金になるかならないか」が彼らの購入基準かと。

最近じゃあガンプラ買うのも行列に並ぶ必要があるみたいだね。

筆者は並ばないのかな?

筆者の場合自宅に完成させていないのが多数あるのと、行列嫌いなので現時点ではそういうのをしないそうです。

この前購入したシャア専用ムサイも、たまたま店頭に残っていたので購入した感じでしたな。

筆者の場合

「行列に並んでいる時間で他のことが出来るだろう」

という思考になるらしいからね。

そんなわけで、今回も行列に並ばなかったことで浮いた時間を使ってヘッツァーを組んでいこう。

無理矢理なこじつけだなぁ。

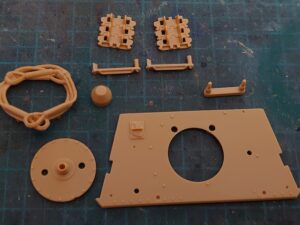

後部パネルの組み立て

後部パネルはこんな感じ。

タミヤらしく、部品点数を抑えて組みやすさを優先した構造となっている。

特に難しいことはないので、そのまま組み立てていきます。

予備履帯を別に塗装したいので、今回はラック部分を接着せずに進めていきます。

画像でははめ込んでいるだけだね。

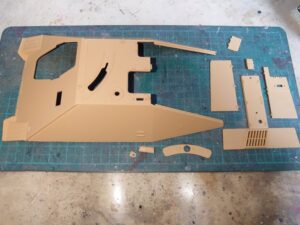

車体上部の組み立て

ここから先は車体上部。

B2番パーツをベースに各パーツを貼り付けていくことになる。

ヘッツァーの特徴である傾斜した装甲は、このB2番パーツにほとんど一体成型されている。

外装を貼り付けた後は一旦ひっくり返して、内部に取り付ける部品を先に接着します。

照準器は車体とは別の金属色での塗装指示ですが、外からの接着が難しそうだったのでこの時点で接着固定してしまっています。

この頃のキットはまだ照準器と主砲が連動しなかったようだね。

比較的最近発売されたラングやブルムベアは連動するようになっている。

照準器だけでなく、リモコン機銃基部のポリキャップも仕込み忘れないように・・・・・・。

内側から取り付ける部品がすべて接着完了したら、車体上部を下部と合わせる。

後部が台形になっているから初見では少し取り付けに苦労するかもね。

先に後部を合わせてから、前部を合わせてやるといいだろう。

最初に合わせ目接着したマフラーはここで取り付けだね。

大元の38(t)系列同様の横置き式なんだ。

ここも生産途中で変化しているポイントの1つだそうです。

初期はカバーがついていたものの、資材節約で中期は廃止。

しかし今度は赤熱して夜間行軍中に光って目立ったので、後期には縦型に形状を変更して車体上部に乗った形になったようです。

今回のヘッツァーは中期生産型。

なのでカバーの無い横置き式となっている。

主砲の組み立て

まだ細かい装備品が残っているけど、ここで一旦主砲の組み立てに移る。

部品はこんな感じ。

ポリキャップ接続で保持力は確保されているからガシガシ動かしても問題ない。

防盾は後期のドイツ軍突撃砲・駆逐戦車に見られる鋳造製(ザウコップ)ですな。

砲身は一体成型のプラパーツ。

歪まないようにパーティングラインを整形して防盾にセット。

塗装のことを考えて主砲と基部は接着しない。

流線型の防盾がいい感じ。

ここも生産時期によって形が異なるそうです。

初期型はもっと複雑な形をしていたそうですが、ノーズヘビー解消のため小型化。

以降は今回のキットのような形になったようです。

今回の戦果

主砲をセットして全体像はこんな形に。

この段階でも主砲が右側に寄っているのがわかるね。

左側のは視界確保のための視察孔かな?

これは初期から中期にかけてのものだそうです。

前面装甲で弾いた弾がここに当たることがあったらしく、後期にはペリスコープとレインガードの組み合わせになったのだとか。

今回はここまで。

次回は残りの細々として装備を取り付けるところから再開しよう。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓