タミヤの1/72スケール航空機、ウォーバードコレクションよりメッサーシュミットBf109E-3を作っていきます。

前回はコクピット内部を作った。

今回は外装を組んで一気に組み立て終了とする。

ついでに塗装も行う予定だ。

なんか一気にスピードアップしたような。

詳しい事情は後述します。

筆者の生産速度が上がって、記事ネタのストックにも余裕が出来ているようだからね。

今は多少スピードアップしても問題ない状態だ。

風防の取り付け

まずは前回接着した主翼と胴体の合わせ目部分を消すため、はみ出した接着剤を削っていきます。

平面に出てくるので、単純に削ってやるだけですな。

特に問題は無い感じかな?

その後は尾翼やら機首カバーやらを取り付けつつ、風防を接着。

アンテナ線支柱パーツを組み合わせる都合上浮きそうだったので、テープで留めながらセメダインでくっ付けてしまいます。

姉妹キットのBf109E-4/7(TROP)との違いがこの風防。

そちらのキットは角型の風防を装備しているのに対して、このE-3型のキットは風防上面の角が丸まっている。

そのまま細切れにしたマスキングテープで窓をマスキング。

Bf109シリーズは窓枠が少なめなので比較的楽ですな。

筆者がこの戦闘機プラモを頻繁に作る理由もここが一因だったりします。

ただしE-3型は前述したとおり風防の角が丸まっている。

その部分からテープが浮きやすいので注意だ。

組み立て完了!

これで組み立て完了ですな。

あら、もう終わり?

このキット、部品も少なくて合いもいいのでスラスラ組めるので特筆して注意するところが無いのですよ。

コクピットを塗り分けするついでに主脚部分やプロペラ部分も塗っているので、ほとんど完結してしまっています。

強いて言うなら主翼下面に取り付けるピトー管のA6番パーツ。

これはこの段階では接着しないほうがいいね。

このパーツの取り付け部分に大判の国籍マークが来るから、それを貼り付けてから接着するのがおススメ。

今回はピトー管と20mm砲パーツは別にしてありますな。

これだけでは短いので、今回はそのまま塗装に入ってしまう。

下地を塗る

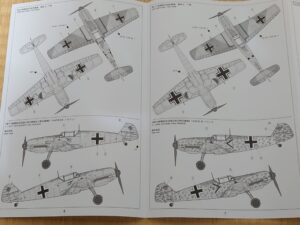

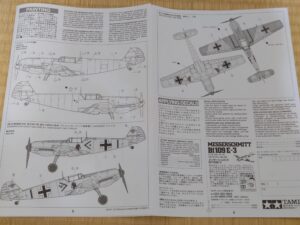

今回作るのは第54戦闘航空団所属機。

機体側面に斑模様の迷彩(モットリング)が施されているのが特徴だ。

注意したいのは側面だけでなく、上面のスプリッター迷彩部分も各機異なる塗り分けをしているところかな。

塗装図が側面と上下面でページを跨いで掲載されているので、ごっちゃにしないように。

筆者は過去にこのキットを一度作った際、第77戦闘航空団所属機で作ろうとしたところ上面図をごっちゃにしてしまい、いつの間にか第26戦闘航空団のガーランド機になっていたということが・・・・・・。

まずは塗料の食いつきをよくするためサーフェイサーを。

クレオスのMr.サーフェイサーの1200番を塗っています。

小物パーツはほとんど塗り分けが終わっているので、塗るのは本体と主脚カバーにランナー状態のピトー管&機関砲。

本体は機首に仕込んだポリキャップのおかげで持ち手には困らない。

なんか焼き魚的な。

機体色を塗る

続いて本体色を塗っていきます。

まずは機体下面と側面に塗られたブルー部分を。

キットではタミヤカラースプレーのライトブルーですが、今回筆者はMr.カラーのRLM65ライトブルーを塗っています。

箱の完成見本と比べるとなんかより青っぽい感じかな?

戦車用のジャーマングレーもやや明るめだったけど、もしかしたらスケールを考えて気持ち明るめに調整されているのかもね。

もしくは中期以降のBf109に多用された、白みの強い下面色RLM76ライトブルーの役割も兼ねているとか。

今回のキットに収録されている機体はいずれも1940年の夏から秋にかけての機体だそうです。

ちょうどその頃行われていた英国本土上空の戦い(バトル・オブ・ブリテン)の辺りからBf109の塗装はグレー系メインに変化していったみたいですな。

とりあえず下面と側面にライトブルーを塗ったら、それをマスキング。

上面色の塗装に備える。

塗装図を見た感じ、胴体後部の塗り分け境界位置も機体によって異なるみたい。

第77戦闘航空団所属機で作る人はブルー部分の面積を広くするから注意だよ。

今回作っているのは第54戦闘航空団所属機。

こちらと第26戦闘航空団(ガーランド機)とはブルー部分の面積が狭くなるように塗り分けますな。

マスキングが終わったら上面色の1つ目。

キットではタミヤカラーの混色指示。

コクピット色と同じ色なので、ここはMr.カラーのRLM02グレーで塗る。

なんかコクピット色のイメージがあるから、本体色だと新鮮に見えるというか。

スペイン内戦期のHe51やBf109はこの色が本体色をして多用されていたようですな。

説明書を確認しつつ、再びマスキングして2色目を塗装。

こちらの色も混色指示されている。

タミヤカラーではカーキとオリーブドラブの混色。

調べたところダークグリーンのようなので、筆者はMr.カラーのRLM71ダークグリーンで塗っている。

複雑なイメージの強いドイツ軍スプリッター迷彩。

ただBf109のものは比較的単純なパターンなので、塗り分けは容易です。

練習にはもってこいかと。

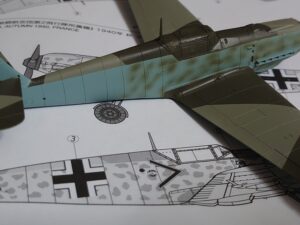

ここで一旦マスキングテープを剥がして、迷彩を確認。

特に問題なく塗り分けられた感じかな。

今回の塗装パターンではもう一手間加えますよ。

モットリングを施す

最後に使ったRLM71ダークグリーンを使って斑模様(モットリング)を吹き付けていく。

ここは先ほどよりも塗料濃度を気持ち薄めにして……。

塗料が濃いとダマが飛び散って汚くなりますな。

反対に薄いとビシャっと何か液体がかかったような感じに……。

なんか難しそうな。

というかなんか濃いのか、画像でも一部ダマになっている部分が見えるね。

事前にプラ板などにテスト吹きしておくといいかな。

それとキットに吹き付けるときもいきなり接近して吹きつけないで、気持ち離れたところから吹いて試してみたり。

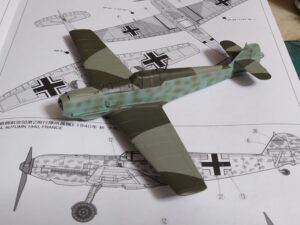

全体に吹き付けるとこんな感じに。

薄く吹き付けているので、イメージよりも明るめになった感じですな。

真面目に塗装図通りぴったり吹きつけようとするとそれなりの労力がかかる。

あまり神経質にはならずに、何となくそれに近い位置に吹き付ける感じで。

今回の戦果

後はタイヤとかの細かい部分を筆塗りしつつ、本体と組み合わせてと。

一気にそれらしくなったね。

今回はここまで。

次回はマーキング作業をして、ウェザリングも行い完成させたいところだ。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓