2014年に発売されたほうの、新しいタミヤ製ラングを作っていきます。

前回はキット内容を確認した。

今回は足回りから組んでいこう。

ところで筆者は何でこのキットを唐突に買ってきて作り始めたんだろう?

筆者がまたTwitterの企画に参加して作り出したらしいけど・・・・・・

どうやら知人に対する煽りプラモらしい。

なにそれ。

っていうか筆者に知人なんていたんだ。

煽りプラモとは筆者がつい最近思いついた模型用語だ。

他人が積んでいつま経っても作らないキットと同じものを買ってきて作り、焦らせる行為だ。

嫌な行為ですね。

筆者の場合、逆にその知人にハセガワの紫電改で煽り返されそうだけどね。

とにかくさっさと作業を進めないと。

車体下部の組み立て

それではまずは車体から組んでいきましょう。

タミヤ製品らしく、そこまで難しくはなさそうですな。

画像右側にある見慣れない部品はなんだろう。

こんなところでポリキャップを使うなんて。

どうやらこのキット、車体上下をポリキャップを介して接続する構造となっているみたいです。

あれですかね、モーターライズ化に備えたような感じですかね。

そういえばこの時期、タミヤはMMシリーズをベースにしたモーターライズ製品を発売していたような。

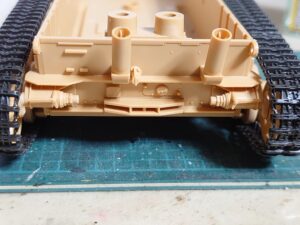

組み立てるとこんな感じになります。

ついでにサスペンションも取り付けてしまいます。

IV号戦車シリーズなので、安心のリーフスプリングですな。

サスペンションも今までのIV号シリーズ同様ワンパーツ成型。

ひっくり返さない限り裏側は見えないから、今回は上部だけ整形している。

車体内部には、ジオラマ用にナットを埋め込むディティールが施されているね。

最近のキットではまた見なくなったよね。

車輪を組み立てる

転輪はこんな感じに。

先頭のサスペンションのみ、鋼製転輪なのが特徴ですな。

このキットの車輪は上部転輪以外全てポリキャップを入れるので、入れ忘れに注意です。

元々IV号駆逐戦車は原型同様全てゴムリムつきの転輪だった。

しかし前面の装甲を増やしたり主砲の強化によってノーズヘビー化が深刻化。

これによりゴムリムの磨耗が早まると危惧された。

70口径型は1944年8月に生産が始まったけど、早くも9月からこの鋼製転輪が導入されたんだ。

キット付属の解説書では1944年7月に生産開始・8月に部隊引渡し開始となっているけど、どっちが正しいのかな?

というか片側2つだけの鋼製転輪はなんかやっつけ感がするね。

ちなみにタミヤの旧製品では金型の使いまわしが原因か、全部ゴムリム付き転輪となっている。

こちらはこちらで改良前の初期生産車に近くなるんだ。

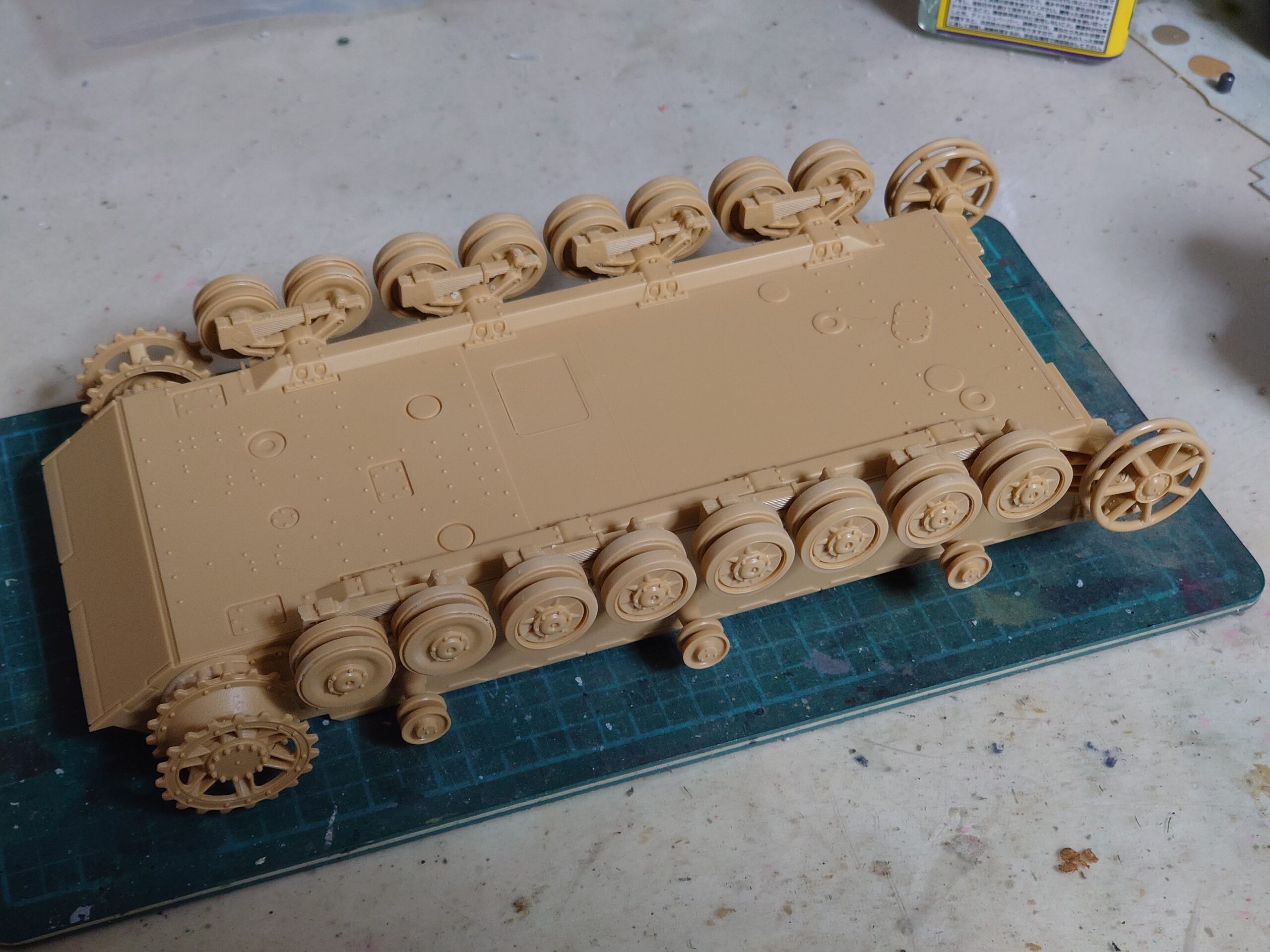

とりつけるとこんな感じに。

上部転輪も片側3つと、末期のIV号戦車に準じたものとなっている。

こちらも鋼製になっていますな。

確かタミヤのJ型では既に鋼製となっていたはず・・・・・・。

履帯の取り付け

履帯はラング特有の軽め穴がついた軽量型履帯。

見た感じ今回のキットで初めてのものかな。

なんかあんまり見慣れない感じだね。

この時期のIV号戦車の履帯といえば「ハ」の字状の滑り止めが付いた後期型のものが一般的でしたが、IV号駆逐戦車では軽量化のためかこの軽量型と、それ以前は滑り止めの無い中期型を使っているのが一般的だったようです。

今回の戦果

履帯を取り付けるとこんな感じに、

ついでに後部パネルも作ってみたよ。

左側に装着するジャッキ台を付け忘れているね。

マフラーが従来のIV号戦車と違って横置き部分の省略された、縦型2本のものとなっている。

これも旧製品との違いだ。

IV号駆逐戦車ラングではこちらのほうをよく見る。

IV号駆逐戦車は同時期のIV号戦車に比べて、古い要素と新しい要素がごっちゃになった印象がありますな。

今回は一旦ここで中断。

次回は車体上部の組み立てなるだろう。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓