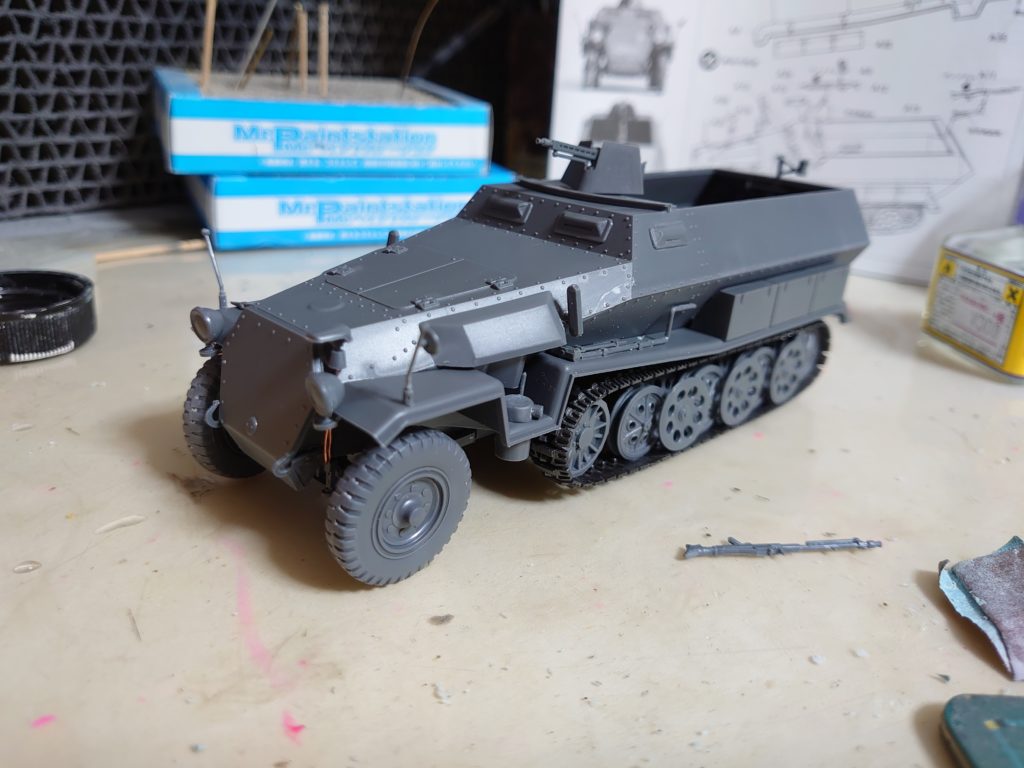

タミヤMMシリーズの古参キット、ハノマーク兵員輸送車を作っていきます。

前回は内部パーツの組み立てで終わっていた。

今回はその続きとなる。

ヴァルダ殿、筆者がなにやら部品の補給に行きたがっているようですが。

頭のネジかな。

それは非売品ですよ。

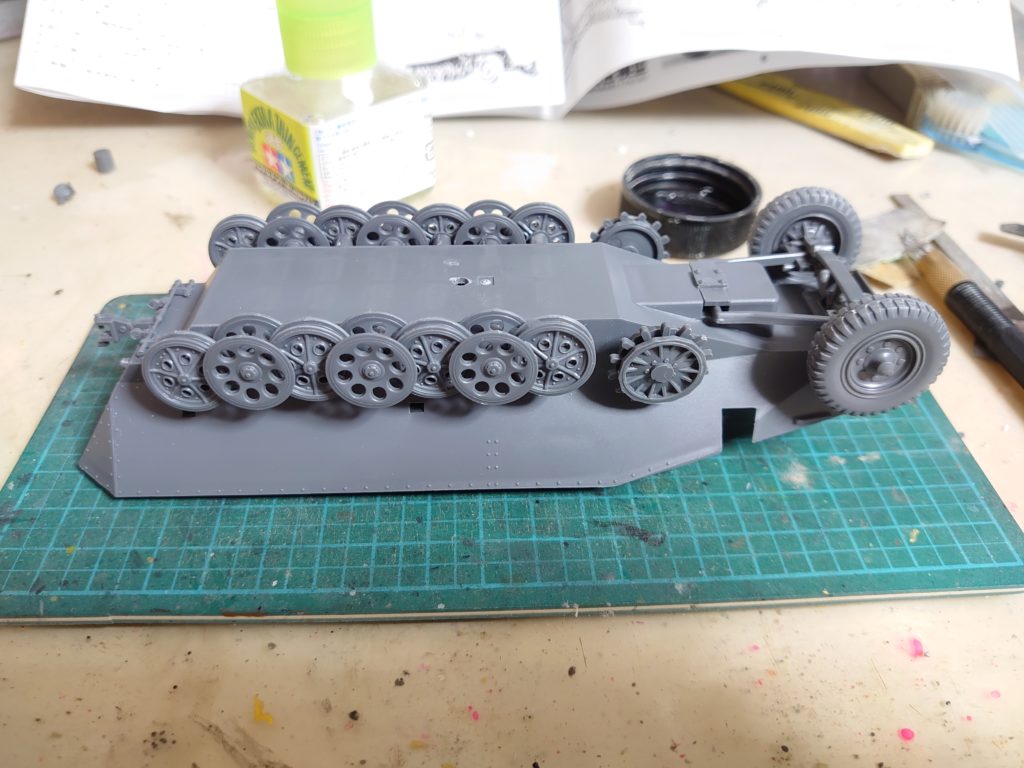

足回りの組み立て

前回までは説明書の工程1~5番までを組み立てました。

今回は工程6番からです。

半装軌車特有の、履帯とタイヤで構成された足回りを組んでいきます。

まずは前部のタイヤ部分から。

フロントアクスルを組み立てる。

通常の装輪式車輌キット同様、ステアリングも出来る構造になっている。

その後はひっくり返して本体に取り付け。

タイヤは説明書ではこの時点で接着するよう指示が出ていますが、塗り分けや追加工作をする都合上、まだ接着はしません。

そのタイヤやその他車輪たちはこんな感じに。

タイヤはC6、C8 、C9パーツの3つで構成されている。

後者2パーツでC6パーツを挟み込むように組み立てる。

C6パーツは回転するので接着剤が流れ込まないように・・・・・・。

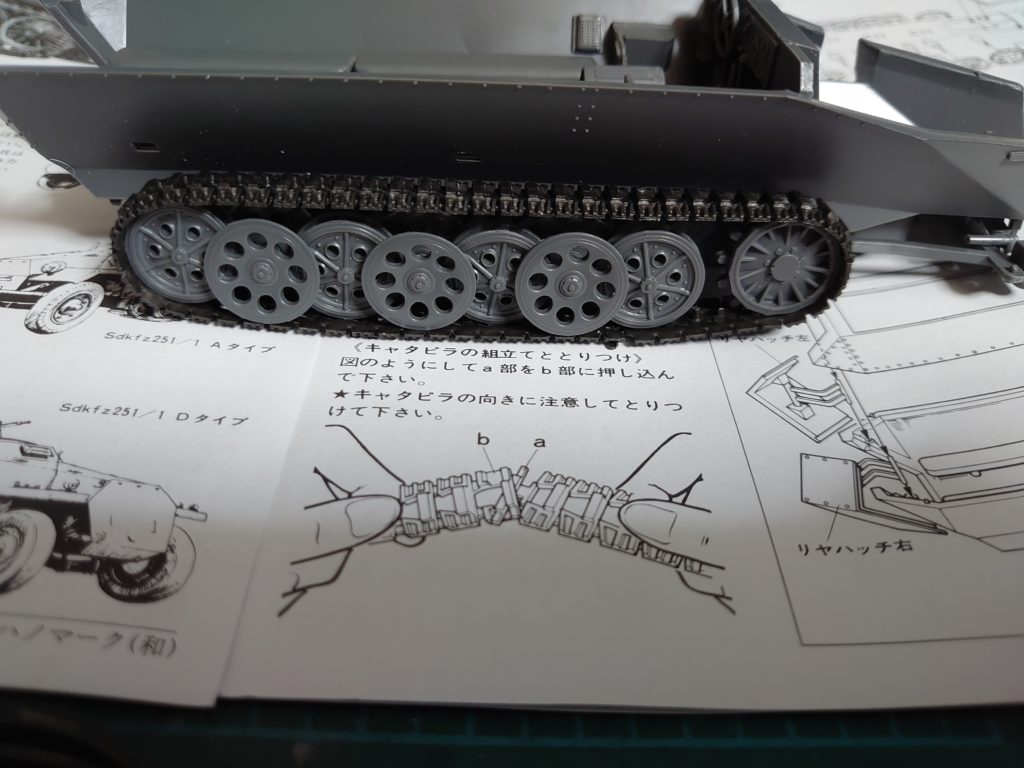

装軌式部分はティーガーやパンターのようなオーバーラップ式転輪となっています。

戦車に比べれば数は少ないので、落ち着いてゲート処理をしていきましょう。

車輪類の取り付けです。

前述したとおりタイヤ部分は仮止めです。

同様に起動輪も履帯の調整があるため、ここでは仮止め状態です。

最近筆者は戦車類の転輪は「ロコ組み」で組んでいた。

けれど今回のハノマークは転輪が薄く、履帯との接地面積が狭く感じたので強度が不足すると判断。

そのまま転輪をサスペンションに接着してしまっている。

そして履帯はポリ製。

前回の記事でも触れましたが、両端のベロ部分を噛ませて接続するようになっています。

ポリ製なのでそのままでは接着剤や塗料が簡単に剥がれてしまう。

とりあえず後でプライマーを塗って解決しよう。

今ははめ込んで仮止めするだけにしておく。

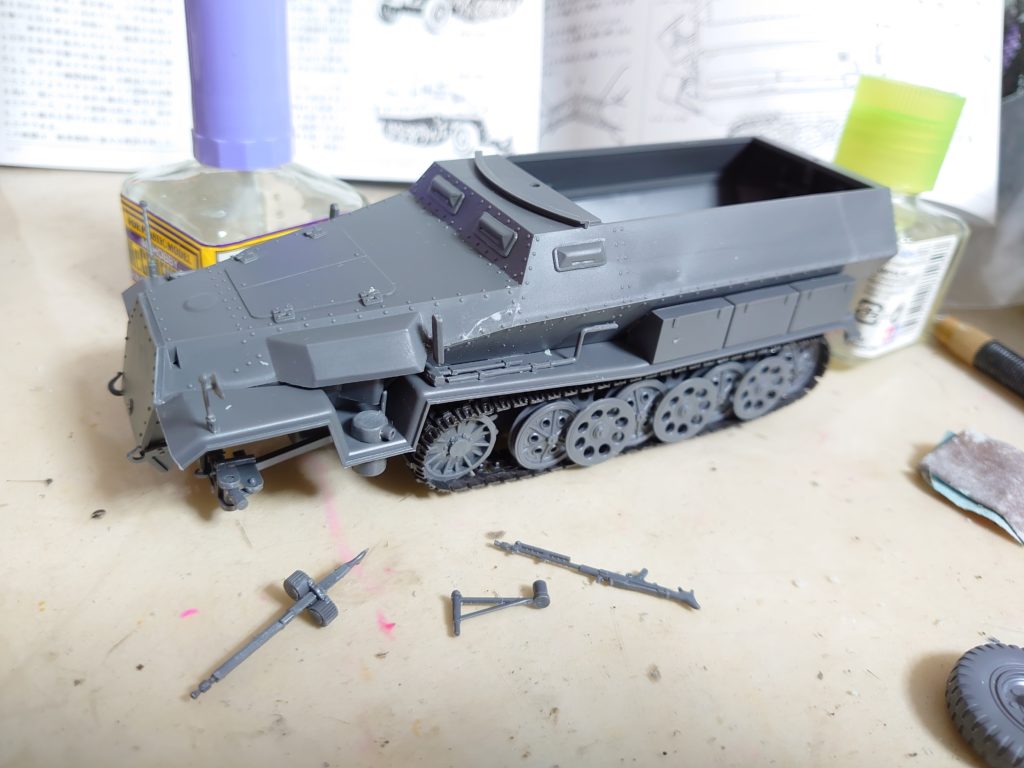

車体上部の組み立て

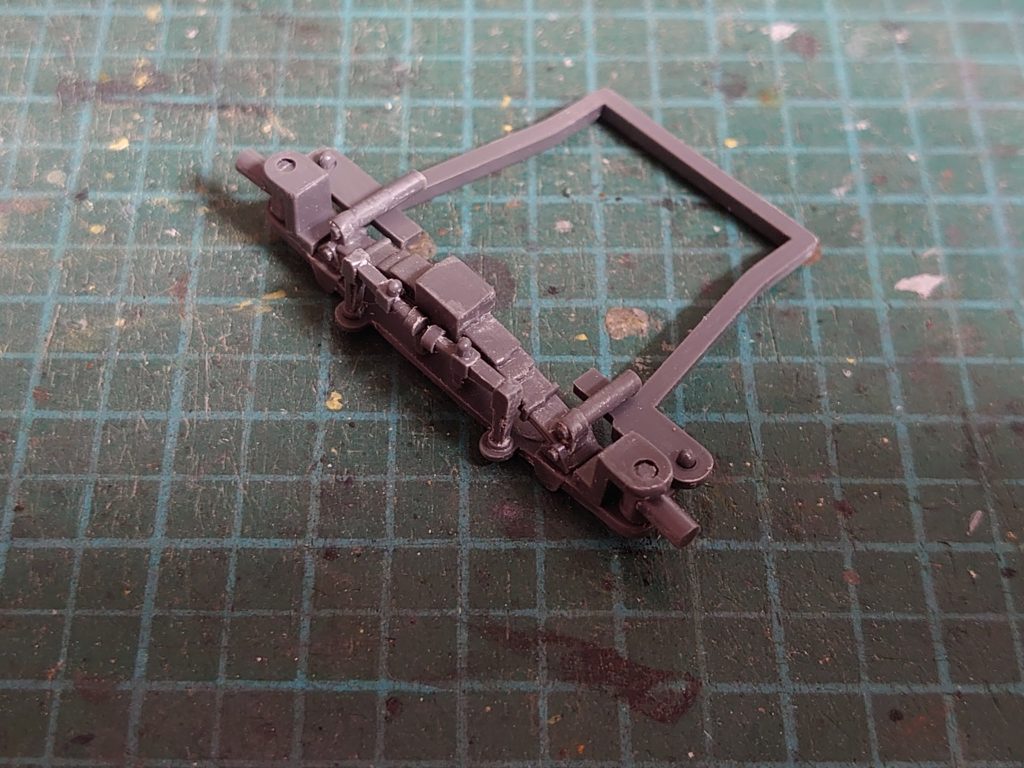

車体後部に来るハッチ。

キットでは可動式となっています。

先に組み立てておきましょう。

似たような部品を組むので、車体上下パーツと共に仮組みして確認。

ここで下部側の後部に目立つパーティングラインを発見。

リヤハッチを組み込む前に整形しておこう。

準備が出来ましたらハッチのヒンジ部分を挟み込みつつ、車体の上下を接着します。

隙間が出来ないように、接着後テープで固定しておきます。

ただしテープを先に貼ってから接着剤を流し込まないように。

これをやるとテープ部分からあらぬところに接着剤が流れ込むことが。

リベット車体なので、表面が接着剤で荒れると面倒なことに……。

その後はフェンダーを接着します。

C型特有の独立した側面雑具箱と、一枚板の前面装甲が確認できますね。

この工程で付ける指示の前面ライトは後で手を加えるので、ここではまだ保留です。

筆者としては、車間表示灯(フェンダー前部にあるポール状のもの)等、細かい部品にはクレオスのMr.セメントSPがおススメのようだね。

狭い接着面積の部品も、がっちりくっついてくれるのだとか。

視察ハッチなど、更に細かい部品を取り付けます。

マシンガン類は塗装の塗り分けがあるので、接着はしません。

アホな筆者が流し込み接着剤で叩き割ったのか、車体左側に溶きパテでヒビを埋めたあとがあるね。

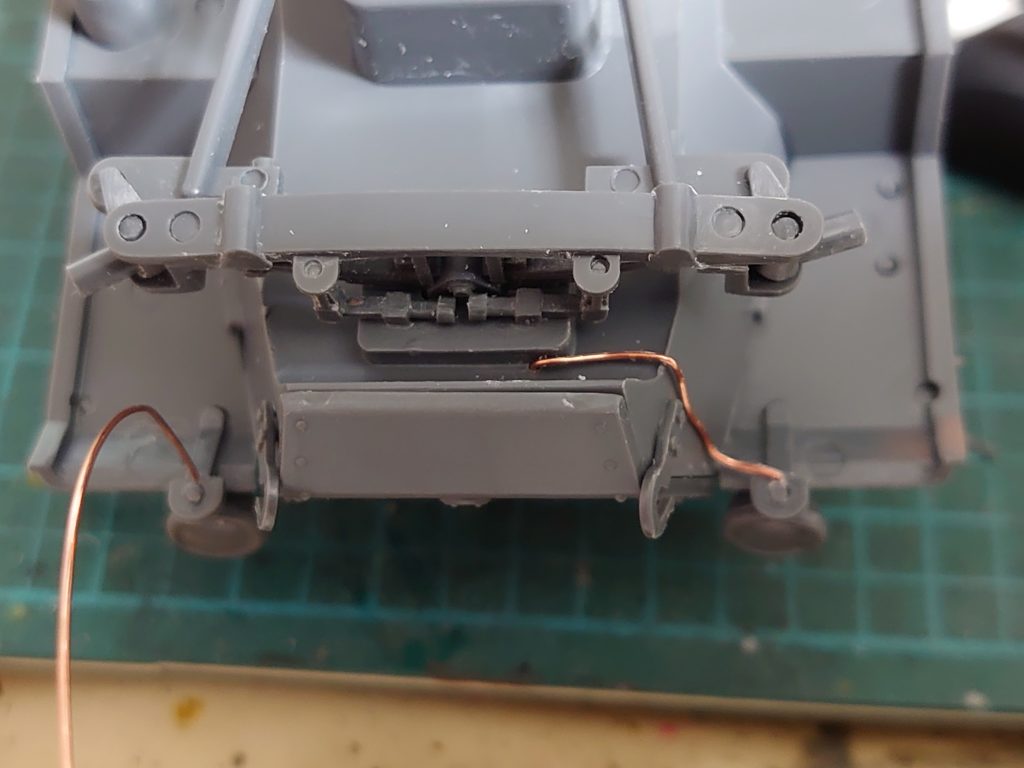

ライトコードの追加

キットのライトコードは省略されていますので、これを簡単な加工で再現してみます。

まずは箱絵を参考にライト下部と、基部に0.5mm径の穴を開けます。

コードはいつものエナメル線。

先にライト下部に接着。

コードをそのまま基部の穴に通しながら、基部とライトを接着。

ライトはそのまま車体下部に流れていくけど……。

その先がどうなっているか調べてもわからなかった。

なので筆者は、車体下部に適当に穴を開けて通してしまっている。

ひっくり返さない限りは見えないのでこれでよいかと。

だれだって都合の悪いことは見えないようにしますし。

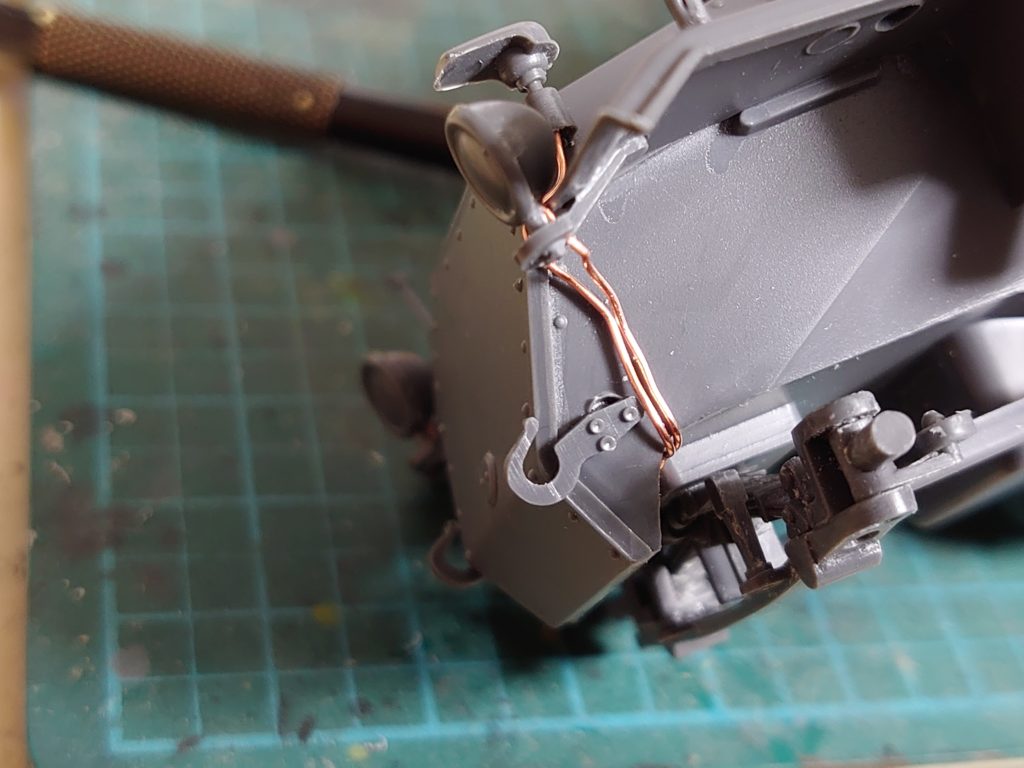

左側はノテックライトもつくので、同様にコードを作る。

やはり車体下部に穴を開けてコードの端を収めている。

コードはなるべく車体に合うようにしてください。

あんまり浮いているとタイヤに干渉するので……。

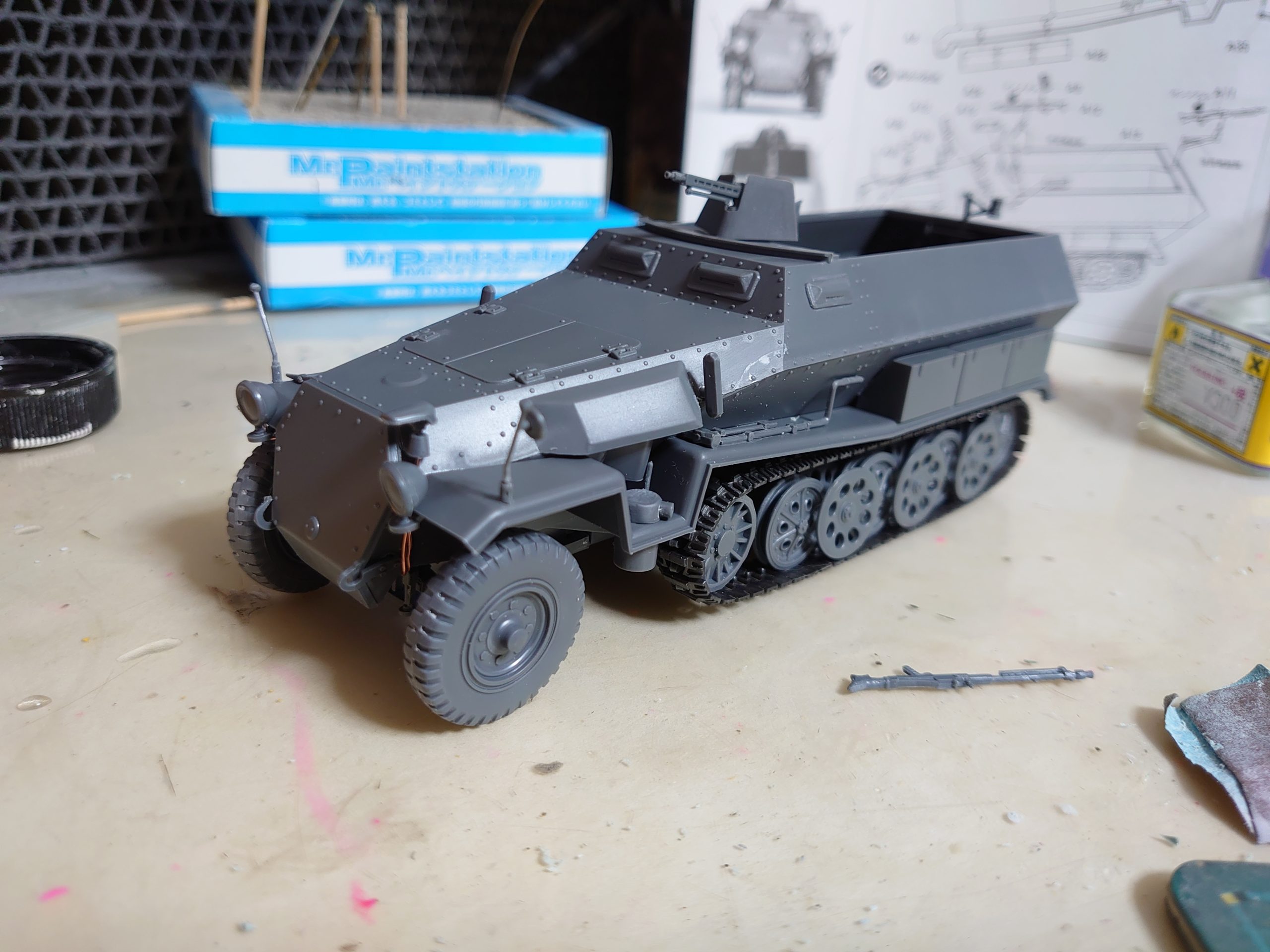

今回の戦果

とりあえず、車体が組み上がったところで今回は中断しましょう。

塗装・・・・・・もそうだけど、付属する歩兵達の組み立ても必要になるね。

兵員輸送車としては、やはり外せないところ。

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓