模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が9年間積んでいた、ホビーボスのドルニエDo335プファイルが完成しましたな。

今回は確か……。

筆者が大型の航空機模型を進めている。

今回はそれを紹介しよう。

なんか作業が難航しているみたいだけど。

この記事を書いている現在もまだ製作中のようですな。

今回のお題 ドイツレベル ハインケルHe177A-5 グライフ

今回紹介するのはこちら。

ドイツレベルより、ハインケルHe177A-5 グライフだ。

この前購入していたやつだね。

一緒に購入したJu52は完成済みだけど。

この前と表現していますが、Amazonの注文履歴をみたところ丁度昨年のこの時期に購入したものですな。

丁度1年放置してしまっています。

ドイツレベル社といえば、他社製品のOEMが多いことで知られる。

一緒に注文して一足先に完成したJu52はイタリアのイタレリ製だった。

OEMか純正かは箱の側面にある原産国名である程度推測出来る。

2018年発売で……

ポーランド産って書かれているね。

ドイツレベル社は名前のとおりドイツのメーカーだ。

このキットはドイツのお隣ポーランド産だが、どうやらドイツレベル純正キットらしい。

ポーランド製品のドイツレベル製品……

筆者の手持ちには他にMe262がありますな。

ドイツレベル ハインケルHe177A-5グライフとは?

この航空機は第二次世界大戦期にドイツが開発した4発爆撃機だ。

……4発機?

プロペラが2つしかないけど。

それについては後述……。

1930年代にソ連のウラル山脈周辺を爆撃するための機体を開発するための「ウラル爆撃機計画」というものが構想された。

この計画はボツになったものの、さらに「A爆撃機計画」というものが構想された。

このAとはアメリカのことで、要するにアメリカ本土を爆撃するための航空機開発計画だね。

He177はこの計画の中で出されたハインケル社のP.1041という案を元にして開発がスタートした。

壮大な計画だなぁ。

んでそのための大型爆撃機として開発が始まったHe177であったが、ここで1つ問題が発生した。

当時のドイツ空軍上層部はJu87急降下爆撃機の成功などから、自軍のあらゆる爆撃機に対して急降下爆撃能力を求めた。

4発機で一見急降下爆撃能力の付与が難しかったHe177も例外でなかった。

ええっと、どんな問題があるのかな?

まず急降下時に速度が出過ぎないようにダイブブレーキを搭載したり、急降下後の機体引き起こし時などにかかる負荷などに対抗するため、機体構造を頑丈にする必要があります。

これらの必要な構造を取り付けた結果機体の重量が増し、その分速度や航続距離、爆弾搭載能力が通常の機体に比べて落ちます。

あれ、長距離爆撃機なのに本来必要な要素が削られるような……。

とりあえず急降下時の負荷を減らしたり重量を軽くするため、機体をなるべく小型化することに。

そのためハインケル社が本機に搭載したエンジンは双子エンジンのDB606。

これはBf109などに搭載されたDB601エンジンを並列にして、1つのプロペラを回す構造になっていた。

後に生産されたA-3型の途中からは改良型のDB610を搭載した。

だから4発機なのにプロペラは2つしかないんだ。

うーん、凝ってるねぇ。

他にも空気抵抗を減らすために、遠隔操作式のリモコン機銃も装備されています。

有人の銃座に比べて、小型化を狙ったものと考えられます。

ただこの双子エンジンがHe177の大きな欠陥となった。

連結したエンジン同士の位置が近く、それぞれの排気管部分も狭い場所に集中。

このためエンジンに用いられているオイルやグリースが加熱されオーバーヒートやエンジン火災事故が多発することに。

あらら。

他にも燃料漏れやらエンジンのクランク類の破損など幾つか問題があったようです。

双子エンジンが複雑な構造で整備が難しかったのも、より不具合の発生率をあげていたのだとか。

……そういえば肝心の急降下爆撃能力は?

テストを行ったところ機体に負荷がかかり損傷が見られた。

更に機体強度を上げることも考えたが、そうすると前述通り他の部分で更なる性能低下に繋がる。

結局急降下爆撃能力はオミットされ、A-3型からはダイブブレーキなしで生産された。

結局ダメだったんだ。

不具合の解決の他、エンジンが他機種に優先されてなかなか生産が進まなかったりもした。

実戦に参加したのは1942年頃から。

その後は上記の不具合を解決していくうちに信頼性は増したものの、大戦後半になると燃料不足により戦闘に参加できない事態に。

というと後半になるとドイツ軍が制空権を失うので、需要は爆撃機よりも戦闘機に……。

ちなみに今回作るキットはA-5型。

He177の3番目の量産型で、主翼の構造を強化することで主翼下の懸架量を増している。

愛称の「グライフ」(ギリシャ神話に出てくる生物グリフォンのこと)はこのA-5型からつけられるようになった。

A-5型なのに3番目の量産型……。

A-1型とA-3型は量産型。

A-2型はA-4型は一種の試作機のようなものだとか。

仕様に振り回されたドイツ軍4発爆撃機。

試行錯誤の末に誕生したその姿を、ここに再現してみよう。

箱の中身を確認しよう

それでは箱の中身を見てみよう。

開けるとこんな感じ。

プラパーツ類のみ袋入りで、それ以外はそのままの状態で入っていますな。

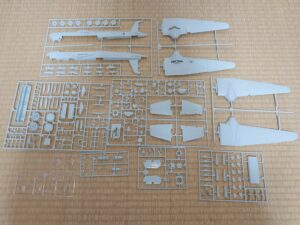

まずは袋を開けてプラパーツを確認。

一見すると部品が多く見えるが、少ない部品数のランナーも多い。

爆撃機であるが故にクリアーパーツが多い。

どうしても銃座が多いからね。

モールド類は基本的に凹モールドですな。

尾輪以外のタイヤ部分は実物に合わせてか凸モールドになっていますが。

このキットは2018年発売とは前述したものの、キットには2000年の刻印がされている。

どうやら2000年に発売されたキットの箱変え品らしい。

今から22年前だね。

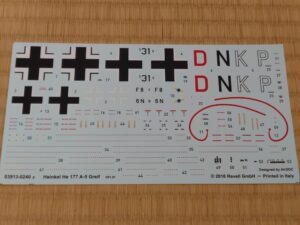

付属デカールはこんな感じ。

大型機だけあって、細かい注意書きが非常に多い。

鉤十字は規制の影響か付属しない。

これは他のところから持ってくる必要がありますな。

調べたところ、He177は機体によって鉤十字の色や大きさにバラつきがあるようですが……。

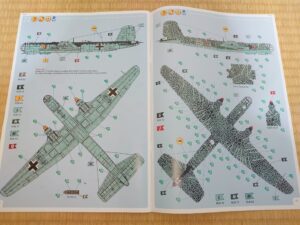

紙媒体は説明書と注意書き。

説明書はホチキス留めの冊子で、部分塗装がわかりやすいようにカラー表記なのがうれしい。

ただし塗料の表記はドイツレベルカラー指示。

筆者はクレオスやタミヤ、ガイアノーツの塗料をメインで使っているので変換が必要ですな。

塗装は2種類。

- 第40爆撃航空団所属機(機体下部と側面に斑迷彩)

- 第100爆撃航空団所属機(機体上部と側面に蛇行迷彩)

の選択だ。

どっちも面倒そう……。

基本となるRLM65の下面塗装、RLM70/71のスプリッター迷彩だけでも手間ですからね。

今回筆者は蛇行迷彩の特徴的な第100爆撃航空団所属機で作るようです。

続きは次回!

今回はここで終了。

次回から作業開始だ。

かなり筆者が手こずっているようだけど、どんな感じなのか……。

どうしても単発戦闘機と比べて塗り分けや装備類が多くなりますからね。

本来ならもっと小さい中型機で腕試しをするのがいいんだけど、筆者がTwitterの企画に参加するためにいきなりコイツを選んだんだ。

とりあえず、次回その作業内容をお届けしよう。

お楽しみに~。

この記事で紹介しているキット