ドラゴン社のT-34/76。

鋳造砲塔の1941年型を作っていきましょう。

前回は履帯など足周りを修復した。

今回は車体上部を組んで全体の組み立てを終えよう。

……ここ最近ちょくちょく筆者が更新をサボっていない?

昨日は筆者がスーパーマリオの映画を観にいっていたらしく……。

あの話題のやつだね。

ネタバレ防止のため、ここで詳しくは語らないけどね。

とりあえず作業再開だ。

車体上部の組み立て

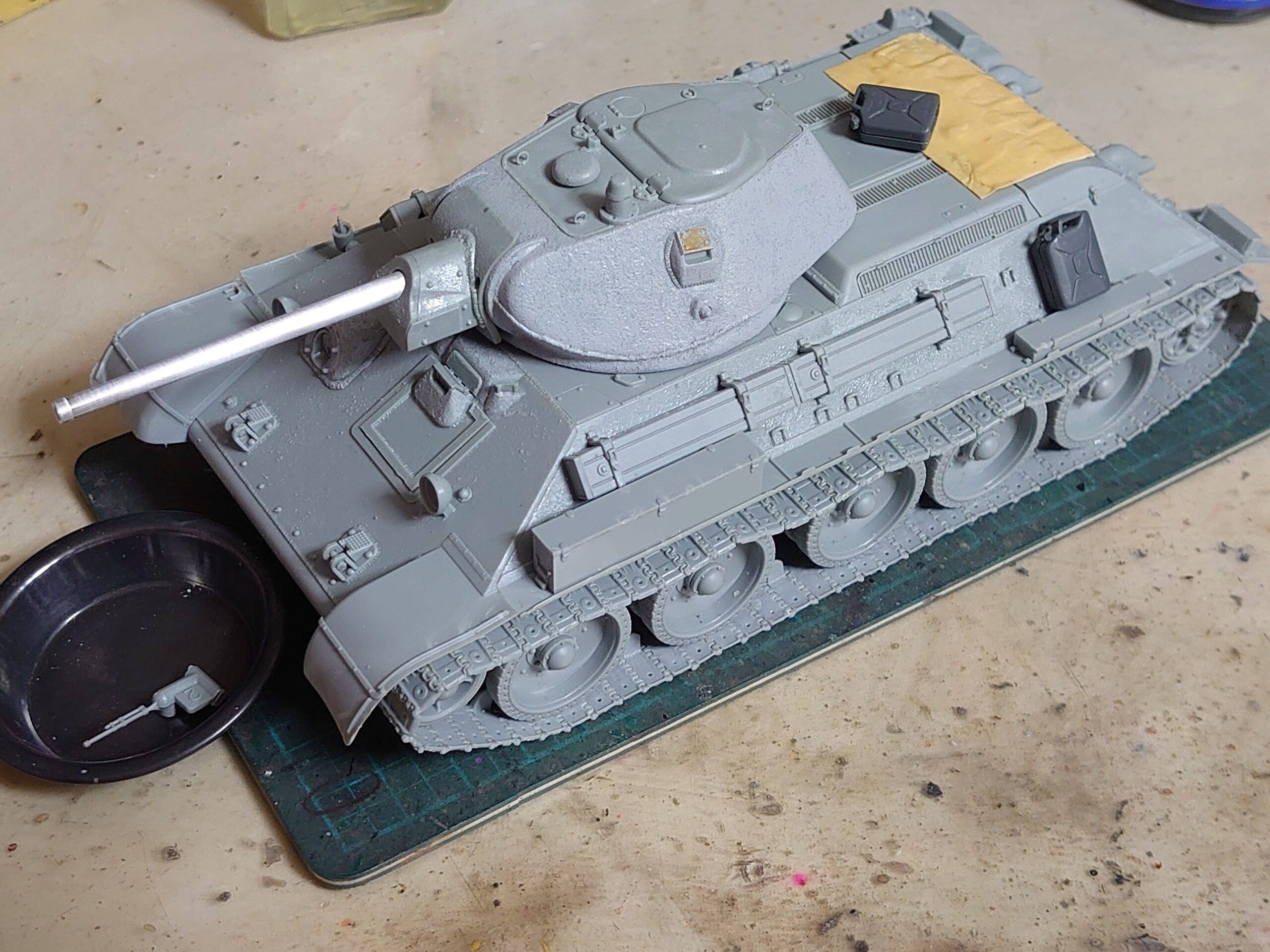

車体上部は現時点ではこんな感じに。

例によって組みかけです。

戦時簡略化以前の形式と同じ形をしているね。

詳しくは過去のT-34製作記事で……。

前後に部品を取り付けていく

内側から取り付ける部品はすべて取り付けていたので、まずは車体下部に上部パーツを合わせてしまいます。

その後は各パーツを取り付け。

まずは前面の部品からセットしてしまいましょう。

角ばった溶接組みの操縦手ハッチが初期のT-34の特徴だね。

機銃は先に取り付けると作業中に折れるから後回し。

ライトはクリアーパーツが付属するから、レンズは接着しないで進めるよ。

続いて車体後部。

以前の筆者が排気管パネル部分を上寄りに接着してしまったからか、下部との隙間が大きくなっていますな。

隙間は……

- 溶きパテ(もしくはラッカーパテ)を塗りこむ

- 乾燥後、ラッカー溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り

これで周りのリベット類を傷つけることなく埋められる。

このキットのエンジンパネル上部の金網はエッチングパーツにできるようだね。

今回はプラ製のままだけど……。

筆者がちょっとエンジンデッキ上にあるものを載せたいらしくてね。

それで隠れるからプラパーツで済ませてしまう。

ダメージ加工を施す

その他ダメージ加工を施しながら各装備を載せていきます。

雑具箱をフタを曲げて薄い素材らしさを出してみます。

曲げにはタミヤのエッチングベンダーを使用ですな。

この工具、本来はエッチングパーツの曲げ用なんだけど……

筆者の場合曲げによるダメージ加工に使っているのがほとんどなんだよね。

ちなみにこの箱類、留め具などを付属のエッチングパーツに置き換えることができます。

今回は手間を減らすため、そのまま進めますが。

ダメージ加工は箱のほかフェンダー類にも施していく。

乾燥待ちなど機会を見つけ次第ちょくちょく曲げておこう。

側面の予備燃料タンクの組み立て

初期型のT-34にたびたび見られる謎の箱。

どうやら予備燃料タンクのようですな。

後の形式だと車体後部に箱型だったり筒型だったりでついているやつだよね。

当時の写真とかを見ると取り外されている車輌も多いみたいですが……

いままで作った車輌は全て取り外していたので、今回は気分を変えてフル装備で仕上げてみたいと思います。

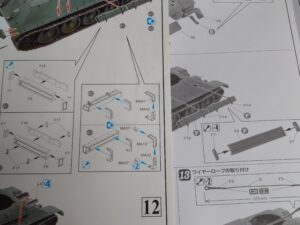

今回のキット付属説明書(画像左)の指示では

- エッチング製の留め具にも変更可能

- タンク裏側にF16番パーツを接着してフタをする

といったようになっている。

ただフタを取り付けると、車体側の突起と干渉して位置決めや切削の手間が増える。

なので以前のMONO/ドラゴンの1940年型に付属した説明書(画像右)の指示に従い

- F16番のフタパーツは取り付けず

- 留め具は接着の容易なF14番パーツのプラ製

にした。

留め具のF14番パーツは少し箱との合いが悪いですな。

内側から少し削ってやるとよいかと。

取り付けるとこんな感じに。

ほかにも装備はいくつかありますが、鹵獲車輌ということもありますし一部欠落した状態で進めます。

筆者としては単純に

「全部組むのが億劫だから」

らしいけどね。

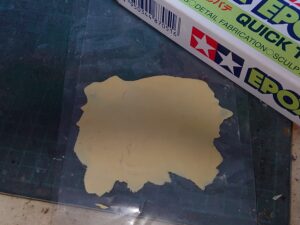

対空識別旗をエポパテで作ってみる

今回のT-34はグレー1色の鹵獲車輌。

- アクセントが欲しい

- 鹵獲車両なので、より誤射・誤爆防止のための目印が欲しい

と筆者が思い、対空識別旗を乗せることにした。

材料はタミヤのエポキシパテ(速硬化タイプ)

- 貼りつかないようにビニールの上で作業

- 棒を転がして薄く引き伸ばす

といった感じに進めています。

……この作り方で合っているの?

不明ですな。

筆者も見様見真似で進めているようで……。

すぐに乗せようとすると車体に張り付くので、少し時間を置いてからパテをビニールから剥がして車体に乗せる。

ビニールからはヘラ類で剥がすといいだろう。

筆者は彫刻刀の平刃を使った。

完全乾燥する前に車体の凹凸に合わせつつ、ヘラや水を染み込ませた筆などで軽く撫でて表面の指紋などを消します。

押し付けすぎると車体にベタっとこびりつくので注意ですな。

その間に型紙を用意。

今回は以前組んだSd.Kfz.223フンクワーゲン付属の説明書に記載された、2.3cm×4.1cmのサイズにした。

あの時は確かティッシュを切り出して作っていたね。

型紙を使い大体のアタリをつけたら、一度外しハサミで一気に切り出してしまいます。

思ったよりはいい感じに。

実際の旗も布製で多少伸縮する。

なので多少サイズに誤差が出ても問題ないはず。

今回の戦果

その他ドイツ軍らしさを出したかったので、適当に余っていた水用ジェリカンを用意して載せてみた。

うち1つは旗を抑える役目も兼ねている。

実際は筆者が

「旗を抑えるためのワイヤーとかを作るのが億劫だった」

という理由で載せたそうですが。

このジェリカンは確か以前組んだタミヤのカーゴトラックのやつだっけ。

そのトラック以外にも車輌キットにおまけで付いてきたり、単品売りされたりしいしますな。

ドイツ軍好きのモデラーは目にする機会が多いかと。

よくラックを増設されたT-34やKV-2が大量の燃料ジェリカンを載せているけど、あれの中身は何なのかな?

ドイツ戦車はガソリンエンジン(ガソリン)で、ソ連戦車はディーゼルエンジン(軽油)ですからね。

普通に考えたら鹵獲戦車のは軽油を入れていそうですが、ごっちゃになる事故を誘発しそうな気がしますね。

それが気になったので今回筆者は水用ジェリカンでお茶を濁したらしい。

お茶を濁したわけだけど、中身は飲料水。

その他装甲面は砲塔同様の方法で表面を荒らしている。

エポパテで一手間かけていたので、今回はここまで。

次回は塗装作業になるだろう。

続きは次回!

この記事で作っているキット