ハセガワの陸上攻撃機・連山を作っていきましょう。

前回はパーツの確認を行った。

今回は組み立て開始。

各部を貼り合わせたり、コクピットを組んでいこう。

なんか筆者が考えこんでいるよ。

今回のキット、筆者が一時迷走して多数箇所を並行して進めていたというやつです。

なので紹介する順番に悩んでいるようですな。

途中で製作が途切れたのもあって、記憶が曖昧になっているというのもありますが。

実際は各部並行して組んでいたけど、記事まで並行させると各部の進捗状況がわかりにくくなる。

なのでなるべくまとまった部位ごとに紹介する予定だ。

それでは作戦を開始する。

貼り合わせ開始!

とりあえず合わせ目ができる箇所の接着から。

主翼、タイヤ、外側のエンジンナセル、イ号の胴体や主翼。

この辺りですな。

内側のエンジンナセルも貼り合わせる必要があるけど……

こちらは主脚格納庫も兼ねており、主脚を挟み込む必要がある。

それらの塗り分けや整形が終わるまで保留だ。

合わせ目消しについては過去記事を参考にしてね。

コクピットの組み立て

その後はコクピットの組み立てですな。

ハセガワの連山は情報によると、60年代後半に初登場したもののようです。

そのためか機内も操縦席周りのみの再現となっています。

一式陸攻とかHe111とか、90~00年代発売の他のハセガワ製中型爆撃機は胴体内部もある程度再現されていたよね。

やっぱり古いから簡素というか。

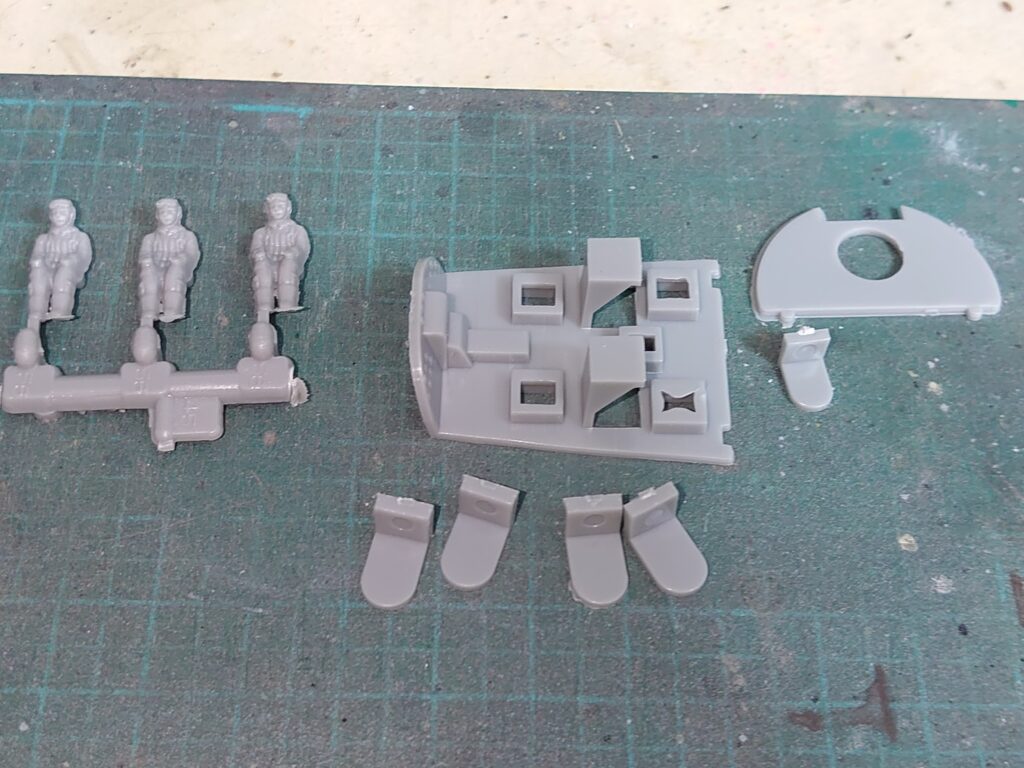

今回は使わないけど、搭乗員3名の人形も付属する。

日本海軍搭乗員の再現なので、ドイツ空軍仕様で組む場合は不要パーツ扱いされているけどね。

内部再現はともかく、バリや押し出しピン跡が目立ちますな。

まずはこれらの整形からしておきましょう。

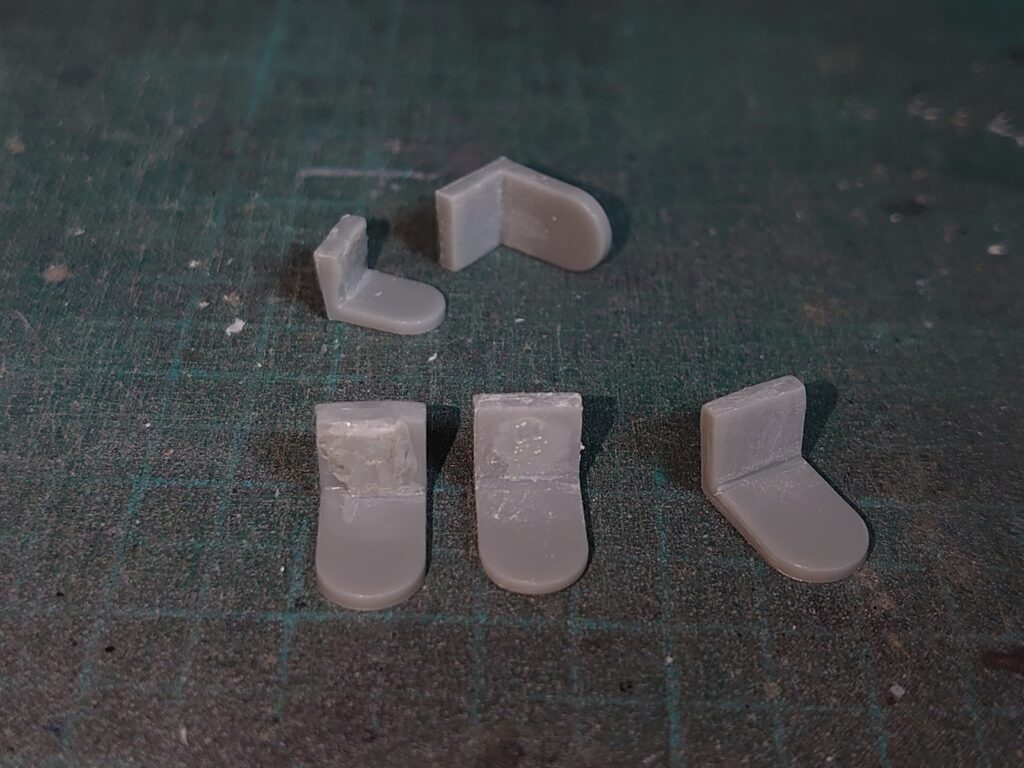

座席は凹んだ形の押し出しピン跡があります。

いきなり削るとパーツ自体が変形してしまうので、一度埋めてから削るパターンで処理しましょう。

ここは薄切りにした伸ばしランナーや廃材のバリ部分を投入。

伸ばしランナーはいつもの極細のものではなく、やや細くしたものを使ってみた。

伸ばさなくて、そのままのランナーを輪切りにして貼り付けて切削するだけでもいいかもしれないね。

圧着すれば接着剤で溶けたプラがはみ出て埋めてくれるので、ピッタリとピン跡の径に合わせる必要はない。

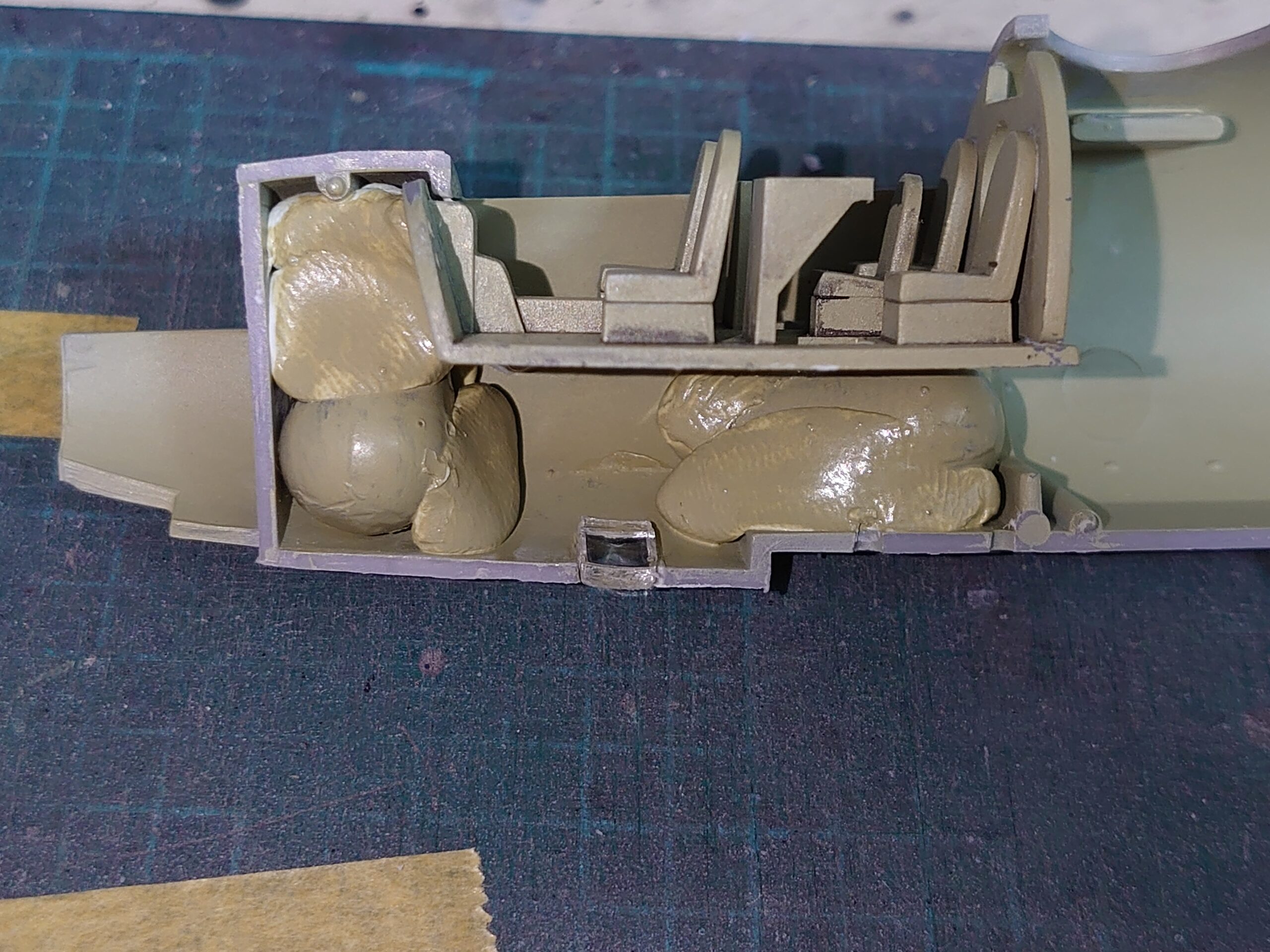

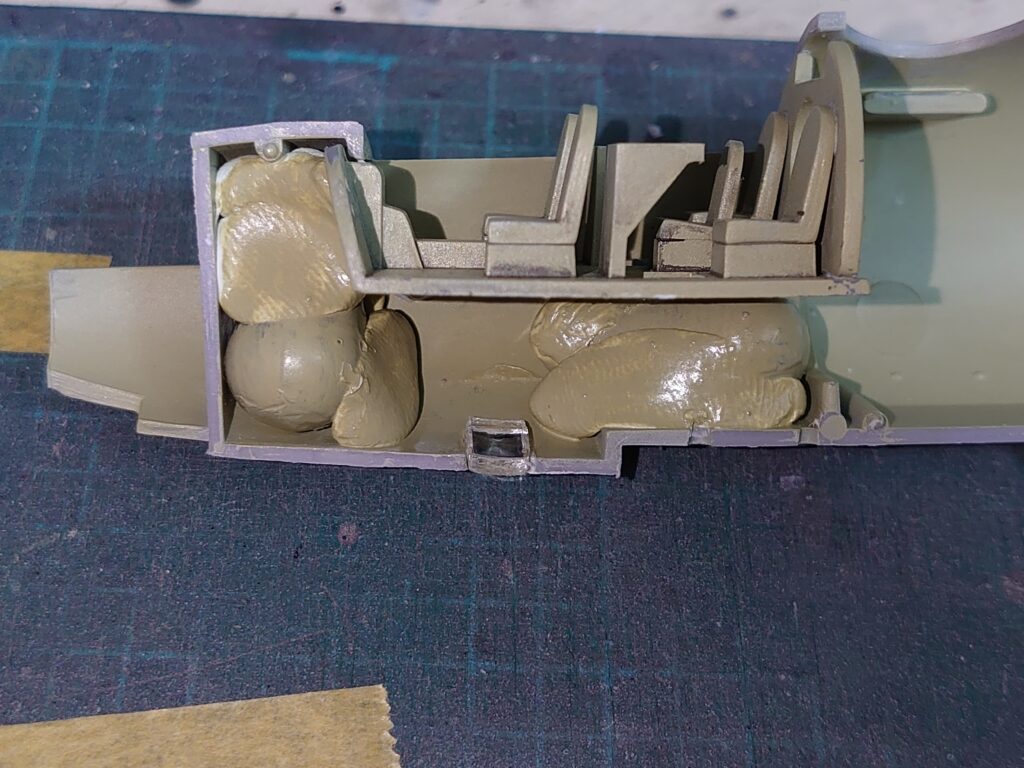

組み立てるとこんな感じに。

座席は5つありますが、1つだけサイズが小さいものになります。

間違えないように……。

ここって操縦席だっけ。

操縦桿とかも省略されているような。

以前のモノグラム製Do17などもそうでしたが、この頃のキットは床板すらなく側壁から突き出たピンに座席を乗せるだけというものもありましたので……。

その他内部パーツの組み立て

機内色で塗る他の部品もここで用意してしまいます。

銃塔部分や爆弾倉、先ほど放置していたエンジンナセルですな。

古いキットらしく、エンジンナセルは主脚を挟み込む方式。

そしてその主脚は可動式だ。

まずは外から見える、格納部分や主脚の押し出しピン跡を整形しておこう。

凸部分はそのまま削り、凹部分は先ほど同様に盛って削るのパターンだ。

塗り分けがあるので、整形が終わってもまだ接着はしない。

機内の塗装

機内パーツが揃ったので、ここで塗装に。

中島飛行機の機体なので、使用したのはMr.カラーのコクピット色(中島系)ですな。

キットの指定もこれになっています。

今回は日本海軍仕様だったね。

ドイツ空軍仕様の場合は……。

ドイツ軍仕様の場合は

- コクピットの搭乗員区画→RLM66ブラックグレー

- それ以外の機内→RLM02グレー

となっている。

He111など、他のドイツ軍爆撃機に倣ったものだろう。

今回の戦果

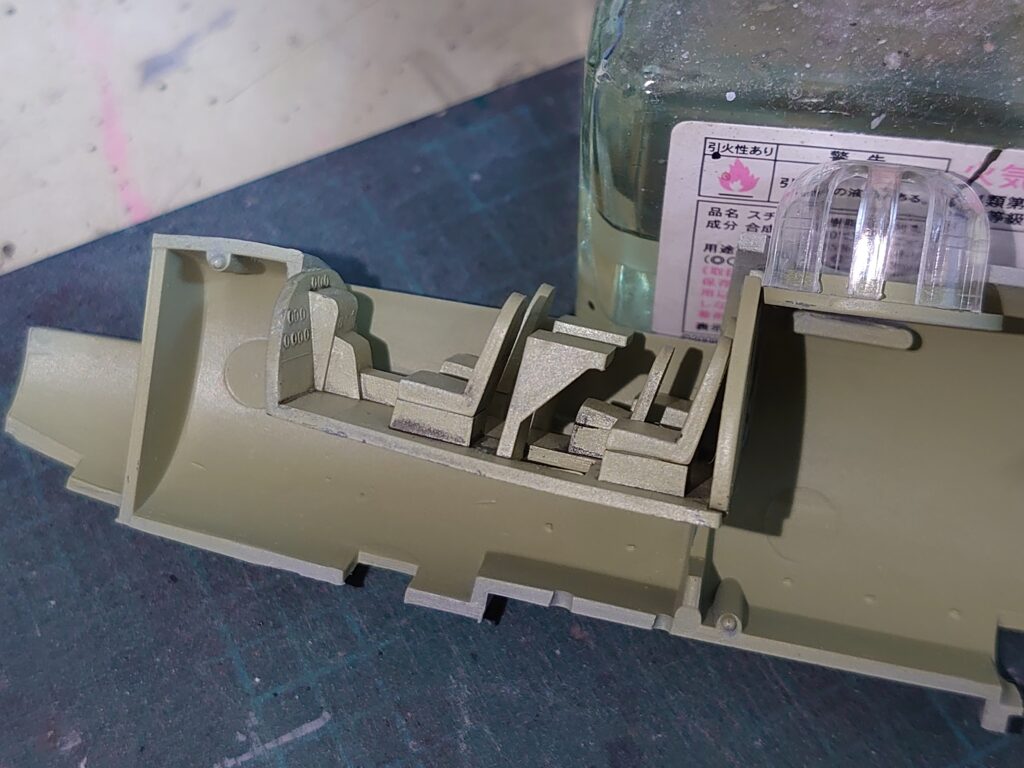

後はコクピットを組み込むだけですが……。

ここで筆者が迷走することに。

ただ組み込むだけだよね?

説明書の、操縦席組み込み位置がやや曖昧でしてね。

前寄りにするのか後ろ寄りにするのか……。

画像は後ろ寄りにしたもの。

見た目的にはしっくりくるんだけど、これだと後ろの仕切り板が干渉して銃塔が入らなくなる。

ええっと、この場合は……。

ここで筆者がどうするのか迷い、結果零戦ら他の3機を先に進めてお茶を濁す展開に。

そういえばこの連山、実際は先月の頭にはもう手をつけていたんだっけ。

先の話になるけど、結局筆者は前寄りの位置で操縦席を固定している。

この位置の場合は計器盤部分が胴体側の仕切りパーツで一部隠れてしまうという問題が発生するんだけどね。

ただ仕切りと接しているので、接着強度は一番出る感じだ。

オモリやらクリアーパーツもいつの間にかセット済みに。

この辺りについては話すと長くなりそうなので、今回はこの画像だけの紹介に留めておく。

というわけで本日はここで中断。

次回以降、そのオモリとかについては語っていく予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット