模型大体戦闘日誌、始まるよ!

前回はタコムの新製品、M7偽装車が完成しましたな。

今回は確か……。

M7偽装車を先に紹介するため、既に完成していながらもまだ紹介していない航空機模型があった。

それをお披露目しよう。

先月末の集計時に撮った写真の右側に写っているものですな。

先月の記事には影も形もなかったのに、ちゃっかり写っているあれだね。

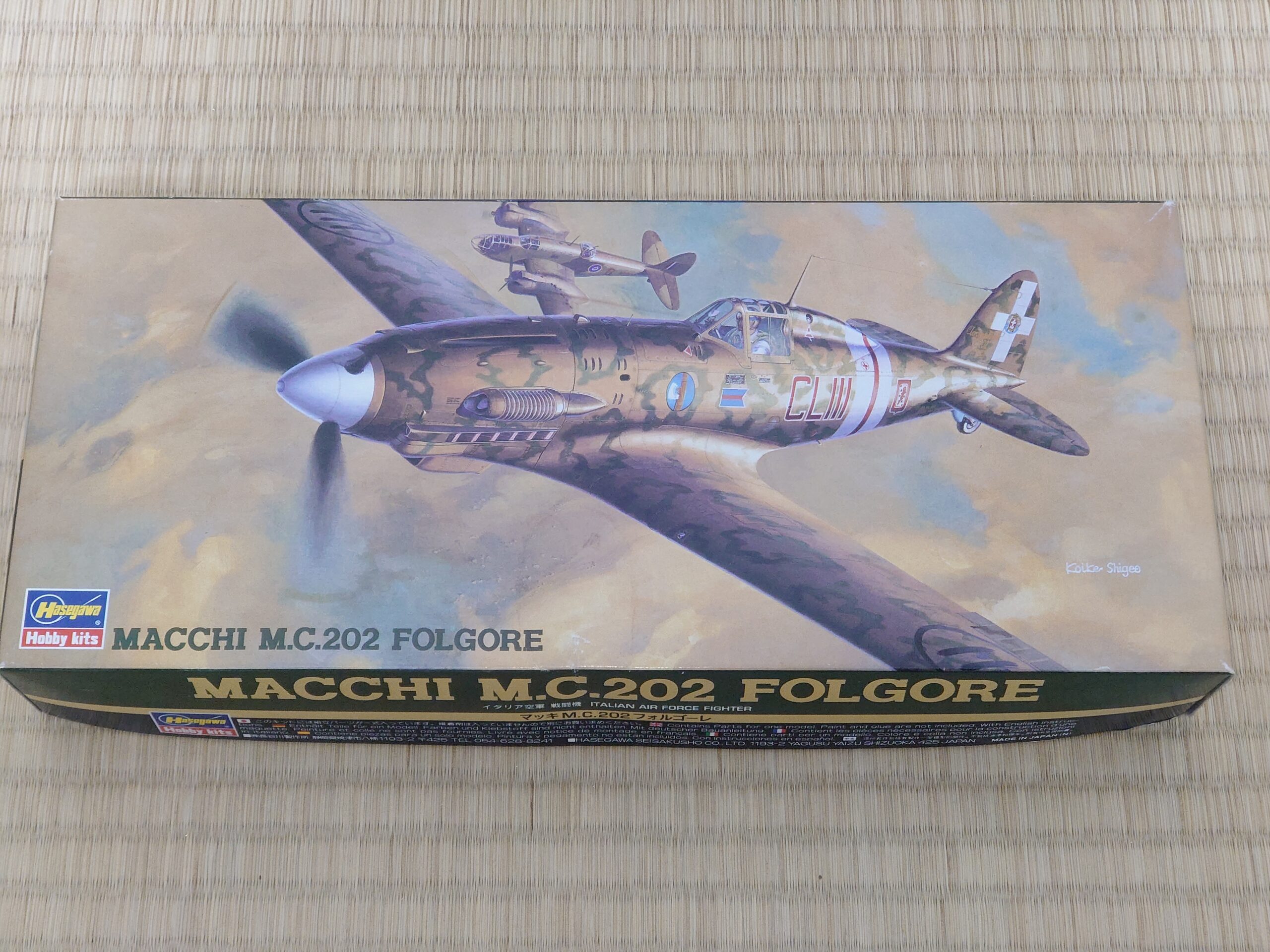

今回のお題 ハセガワ 1/72 マッキMC.202フォルゴーレ

今回紹介するのはこちら。

ハセガワ社より、マッキMC.202フォルゴーレだ。

同社からは1/48スケールでも発売されているけど、今回作るのはいつも筆者が作っている1/72スケールだ。

珍しくイタリアの戦闘機ですな。

筆者がイタリア機を作らないのではなく、単純にイタリア機の模型自体が珍しいというのが原因ですが。

なんか古そう。

見た感じ90年代初頭に発売されたキットのようです。

例によって数年前に筆者が中古品店で確保したもののようですな。

箱の側面に貼られた値札シールには970円と記載されています。

同じく箱の側面には定価でしょうか、1200の表記がありますな。

マッキMC.202フォルゴーレとは?

この飛行機は第二次世界大戦記に登場したイタリア空軍の戦闘機だ。

愛称のフォルゴーレはイタリアで稲妻を意味する。

MCとは開発を担当したマッキ社と、担当技師であるマリオ・カストルディ技師から来ている。

英語だとサンダーボルト、ドイツ語だとブリッツですかな。

この戦闘機の前身としてMC.200サエッタという戦闘機があった。

サエッタは兵士からは好評だったものの、870馬力の空冷エンジンや空気抵抗の発生しやすい開放式のコクピットを採用していたためその性能を十分に発揮しているとは言いにくかった。

あらら。

サエッタも元々は密閉式風防だったのですが、パイロット達の要望で開放式に変更されたそうです。

- 当時の風防は気泡や不純物が入るなど精度が悪く、視界を妨げた

- 計器類も信頼性が低く、パイロット達は風を感じることで勘で速度感覚を掴んでいた

というものが主な要因といわれていますな。

そこでサエッタを改良することに。

本体は密閉式風防に戻したり胴体に細かい改修を施すなどした。

そして搭載エンジンはドイツのダイムラー・ベンツDB601に変更。

メッサーシュミットBf109Eなんかが装備しているものだね。

これらの改修を受けたものがMC.202フォルゴーレとなるわけですな。

生産開始と部隊配備は1941年頃から開始。

ただDB601はドイツ国内向けで手一杯だったこともあり、当初フォルゴーレは生産がなかなか進まなかった。

途中からそれをイタリア側でアルファロメオRA1000RC41としてライセンス生産。

エンジンが安定供給されるようになり、ようやくフォルゴーレの生産が軌道に乗った。

870馬力のエンジンから1175馬力のエンジンに乗せ変えたことで、500km/hほどだった速度も600km/hほどまで上昇。

一気に100km/hも。

武装は当初12.7mm機銃が2挺のみ、後に7.7mm機銃を2挺追加しただけで当時としてはやや火力不足感は否めない。

ただ優れた運動性や速度は確かで、連合軍の戦闘機と互角に戦うことが出来たと伝えられている。

ここから先、更にMC.205に発展する。

……というのはまた別の話ですな。

イタリア軍の誇る傑作戦闘機MC.202フォルゴーレ。

今回はハセガワ社の1/72スケールキットを使って、ここに蘇らせてみよう。

箱の中身を見てみよう

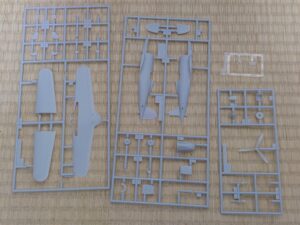

箱の中身はこんな感じ。

そこそこ前のキットだけど、基本的に現行の1/72レシプロ機キットとあまり変わらない感じだ。

ちょっとプラパーツの包装が違うかな?

筆者は中古品店で確保したらしいから、そこで再包装されたように見えるね。

プラパーツはこんな感じ。

風防のクリアーランナーが1枚と、3枚のプラランナーから成る。

一昔の1/72スケールキットなので、部品点数は少なめ。

これはあっという間に形になりそうな。

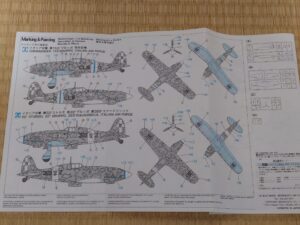

デカールはこんな感じ。

さすがに古いのか少し黄色っぽくなっているようにも見える。

右下には1992.1の文字が。

これは1992年1月ってことかな?

現行のハセガワ定番品ですと2013.02と表記されていますな。

上記の画像は2022年3月に購入した零戦五二型のものです。

なので必ず生産されたときに付く日付とは限らないですね。

仮に1992年1月のものだったら、丁度30年前のキットとなる。

塗装は2種類。

- イタリア空軍第153グルッポ司令官機

- イタリア空軍第52ストルモ第22グルッポ第369スクァドリッリァ

となっている。

グルッポ……?

鳩かなんかなのかな。

恐らく編成単位のことかと。

航空団とか航空群とか飛行隊とか。

英語だとグループとかウィングとかスコードロンとかですな。

同じ英語でもアメリカ軍とイギリス軍ではまた違ったりするそうですが。

陸戦部隊なんかだと師団とか旅団とか連隊とか大隊、中隊、小隊、分隊とかだね。

航空部隊だとまた呼び方が変わるんだ。

次回、製作開始!

今回はここで終了。

次回、このキットを組み立てていく予定だ。

見た感じ、そこまで難しくなさそうだから、そこまで苦労しないかな。

実際に既に完成しているみたいだし。

ポイントを抑えつつ、さくっと紹介したいところですな。

続きは次回!

この記事で紹介しているキット