ハセガワ社のメッサーシュミットMe262。

ドイツ空軍第11夜間戦闘航空団のマークが収録された製品を組んでいきましょう。

前回は組み立てを一気に進めた。

今回は塗装とマーキングをしてしまおう。

今回のキットはいつもより速いペースで進んでいる感じかな。

一部塗装済みでしたからね。

これ以外にも幾つか一部だけ塗ったキットが放置されている。

そのうち紹介することになるだろう。

それでは今回の作業を始めよう。

塗装図の確認

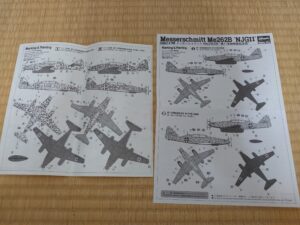

付属の塗装図はこちら。

左のものは説明書に掲載されたもので、このキットの元になった品番AP50のもの。

こちらのデカールは付属していませんので今回は作れません。

今回は別紙に印刷された右の塗装図2種からの選択になります。

商品名の通り、どっちもドイツ空軍の第11夜間戦闘航空団の第10中隊所属機だね。

一部のマーキングと塗装パターンが異なるだけのように見えるけど……。

1番の機体は蛇行迷彩。

2番の機体は斑迷彩となっている。

今回は2番の機体で作ってみよう。

まずは下塗り

とりあえず下塗りを。

- 風防にRLM66ブラックグレー

- 全体に1000番のMr.サーフェイサー

- 主脚格納庫内部にRLM02グレー

の順番で吹きつけ塗装を行います。

乾燥後、主脚格納庫に切ったティッシュを詰めたりマスキングテープで土手を作って簡易的なマスキングをしておきましょう。

いつもなら主脚カバーも02グレーなんだけど、今回は変則的な塗装パターンをしているので一旦放置。

- 機体下部のA10番パーツ→Mr.カラーのウッドブラウン

- 主脚→MrカラーのRLM71ダークグリーン

で塗り分けておく。

ここは塗装面積が少ないから、筆塗りで済ませたほうが楽だったかもしれない。

なんか色分けがいつもより多いような。

ちなみにA10番パーツ、今回はウッドブラウンで塗ったけど説明書の指示では通常のブラウンだよ。

下面の塗装

どこから塗装するか迷うけど、筆者はとりあえずいつも通り下面から塗る。

夜間戦闘機らしく、下面はつや消しブラックの塗装指示だ。

そのままだと単調なので今回はMr.カラーのカウリング色で塗っている。

タイヤなどの下面以外の黒部分もこれで塗ってしまおう。

今までも何回かこの色を黒の代わりに使っていたような。

上面色の塗装

続いて上面色を。

先にRLM76ライトブルーを胴体側面と上面・主脚カバー内部やレーダーに吹き付けます。

その後RLM82ライトグリーンを主翼・水平尾翼の上面に吹き付けます。

通常のドイツ機は主脚カバーの塗り分けが

- 外側→RLM76ライトブルー

- 内側→RLM02グレー

のものが多い。

しかし今回は

- 外側→黒

- 内側→RLM76ライトブルー

と変則的になっている。

謎が……。

その後は斑迷彩で2色使用する。

片方はRLM83ダークグリーン。

もう片方はMr.カラー304番のオリーブドラブFS34087指示だが、今回はドイツ軍カラーであるRLM81ブラウンバイオレットを使っている。

変更した色はどっちもオリーブ系のグリーンというか。

斑迷彩は普通の塗料より更に濃度を薄めたものを使うのが良いかと。

通常の濃度ですとノズルを絞った際に詰まって粒子が飛び散ったり……。

細かい塗り分けをする

ここでエアブラシ塗装は終了。

筆で各部細かいところを塗り分けていく。

シルバーにタイヤブラックにクリアーレッド/ブルー……

いつものメンツだね。

少量ですが様々な機体共通です。

どの色もビン1本分は常備しておきたいところですな。

マーキング

こちらはキット付属のデカール。

例によって計器類はコクピット内の組み立てで使用済みです。

中古品ですがそこまで劣化しているようではなさそうですね。

鉤十字もしっかり付属する。

夜間戦闘機用だからか、線の入った低視認仕様だ。

今回の戦果

デカールを貼り付けるとこんな感じに。

難なく貼り付けられましたな。

この段階でレーダーや主脚を組み立ててしまう。

主脚はカバー側に取り付けピン類が一切無い。

一度支柱側のピンに瞬間接着剤を塗り、それをカバー側に付着。

付着した接着剤をガイドに1.0mm径ピンバイスで凹みをつけている。

……なんか画像違うような。

筆者が撮影を忘れていたので過去に作ったベルリンの黒騎士版のものを再掲載している。

今回はここで中断。

次回は軽くウェザリングをして完成予定だ。

続きは次回!