ハセガワA帯より、九七式三号艦上攻撃機を作っていきます。

前回は部品紹介をした。

今回はコクピットを組み立てていこう。

筆者がなんか新しいキットを欲しがっているよ。

筆者の悪い癖ですな。

「順調に完成品が増えていくと、それに比例して新しいものを買ってくる」

的な。

今年8月の購入ラッシュ。

その時のキットもまだ2つ残っている。

早く作らないと・・・・・・。

(追記 上記のリンク通り、作り始めたよ)

組み立てる前に

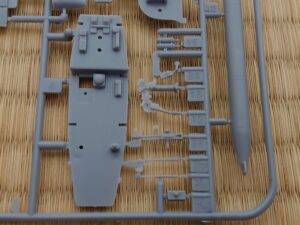

本キット、非常にバリが多い。

特にコクピット内部の細かい部品では、パーツとバリの境界が曖昧なものが多数ある。

注意しながら進めよう。

なんかすごいことに。

ただ筆者が以前作った同キットに比べればまだマシに見えますな。

多少マシになっただけで、まだまだバリは激しいですが。

「97カンコウ」って、ちょっと変な感じ。

前回も述べた通り本キットは純粋なハセガワ製品ではなく、かつて存在したマニアホビーというメーカーの金型を引き取って生産したものとなっている。

本キット以外にも幾つかマニアホビーからの引継ぎ品があり、それらのキットもランナータグに

「アラビア数字+カタカナ」

の表記がされている場合が多い。

ある意味旧マニアホビー製品の証ともいえる。

筆者が確認したところ

- 九七式司令部偵察機

- 九九式襲撃機/軍偵察機

- 九七式戦闘機

なんかは旧マニアホビー組のようです。

とりあえずその辺りは一旦置いといて・・・・・・

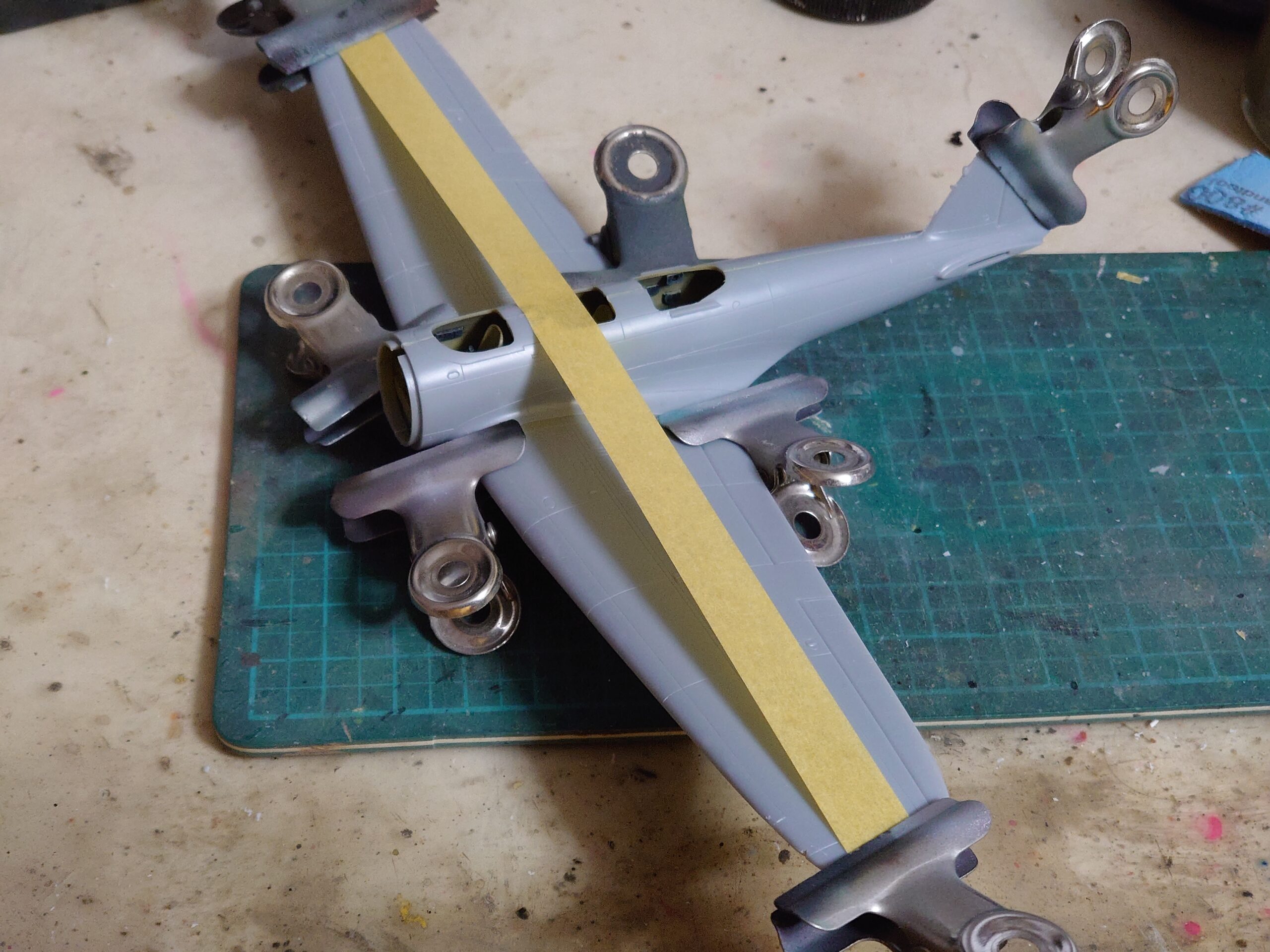

まずは合わせ目の接着。

今回は主翼と魚雷を貼り合わせよう。

戦闘機と比べると幅広の主翼が特徴だね。

合わせ目消しについては過去記事参照だよ。

コクピットの組み立て

接着が済んだらコクピットの組み立てに移ろう。

単発戦闘機とは違い、九七式艦上攻撃機は3人乗りとなっている。

座席も3人分用意されているが、一部ヒケで思いっきり凹んでいる。

側壁の押し出しピン跡と共に、ここはパテで埋めている。

なんか他のハセガワA帯製品と違って、すごい凝った作りの内装になっていない?

旧マニアホビーキットの特徴として、時代のわりに細分化されたコクピット内のパーツが挙げられますな。

筆者の手持ちにも同社出身のキットは幾つかありますので、その内紹介したいところです。

「古いからか細部が異なる」

・・・・・・と指摘する人もいるけど、今回はそのまま進めよう。

整形してパーツを組み立てるとこんな感じに。

なかなか密度が高くて面白い構造になっている。

説明書を見た感じ、結構塗り分けるみたいだね。

塗ってから接着すれば良かったかな?

それも考えたけど……

接着時にせっかくの塗装面を荒らしたり、塗料が接着剤を阻害したりすることを懸念して今回は先に全部接着することにした。

コクピット内の塗装

その後は塗装。

キットでは白やら緑やら混ぜる指示が出ていますが、中島の航空機なのでコクピット色(中島系)で済ませてしまいます。

本機は床下に窓パーツがありますので、床パーツは裏側も塗装しておくと良いでしょう。

ここ最近頻繁に登場する塗料。

今回の艦攻でひと段落するかな?

ちなみにここの塗装、混色表記の他にMr.カラーの24番(スカイ)の指示が出ていたけど、同カラーの24番は現在欠番のようだね。

ウィキペディア先生によると、368番のスカイBS381C/210にとって代わられたようですな。

その後は細かい部分を筆塗り。

黒や茶色、黄色にガンメタル等で塗り分けていこう。

せっかく部品が細分化されているんだから、きっちり塗り分けたいところだね。

後はスミ入れとドライブラシで軽くウェザリング。

黒い計器類は白でドライブラシすることで機器類を浮かせることができますぞ。

ドライブラシについては過去記事参照だよ。

クリアーパーツを取り付けよう

戦闘機と違い艦攻は偵察や爆撃に用いる都合上、風防以外にも窓が備わっている。

機体側面と床下の窓はこの段階で取り付けよう。

なんかヘロヘロなパーツだなぁ。

ここもランナーとパーツの境目が曖昧なので注意ですな。

切り出すとこんな感じに。

段差がついているけど、これは接着する際の糊代部分。

切り取らないように注意だ。

いつものセメダインを使って接着。

特に調整はしないで、そのまま接着しています。

ここはしっかり接着出来ているか確認してから次の作業に入ろう。

外から押したりすると内側に入ってしまうので注意だ。

後はコクピットを組み込むよ。

なんか説明書の組み込み指示が曖昧のような。

とりあえず筆者はコクピット床裏の後ろにある段差を、胴体パーツに引っ掛けて位置決めしています。

今回の戦果

後は胴体を貼り合わせ。

そのまま主翼とも合わせる。

なんか今までのA帯に比べて序盤から苦労したような。

これはまだ序の口。

今回はここまで。

次回も引き続き組み立て作業を行っていく予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット