模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が6年ほど仮組み状態で放置していた、HGUCのゲルググマリーネが無事完成しましたな。

今回は……。

ガンプラの大改造で筆者がだいぶ消耗したので、今回はジャンル変更。

久々に航空機模型を作ってみよう。

また筆者が長期積んでいたものを掘り出してきたので、それを紹介する。

いつもの在庫処分ルートに。

ゲルググマリーネでかなり時間を使ったので、しばらく積み山が動いていませんな。

完成品の数も最近減っていますし、この辺りで挽回したいところです。

今回のお題 ハセガワ 震電改

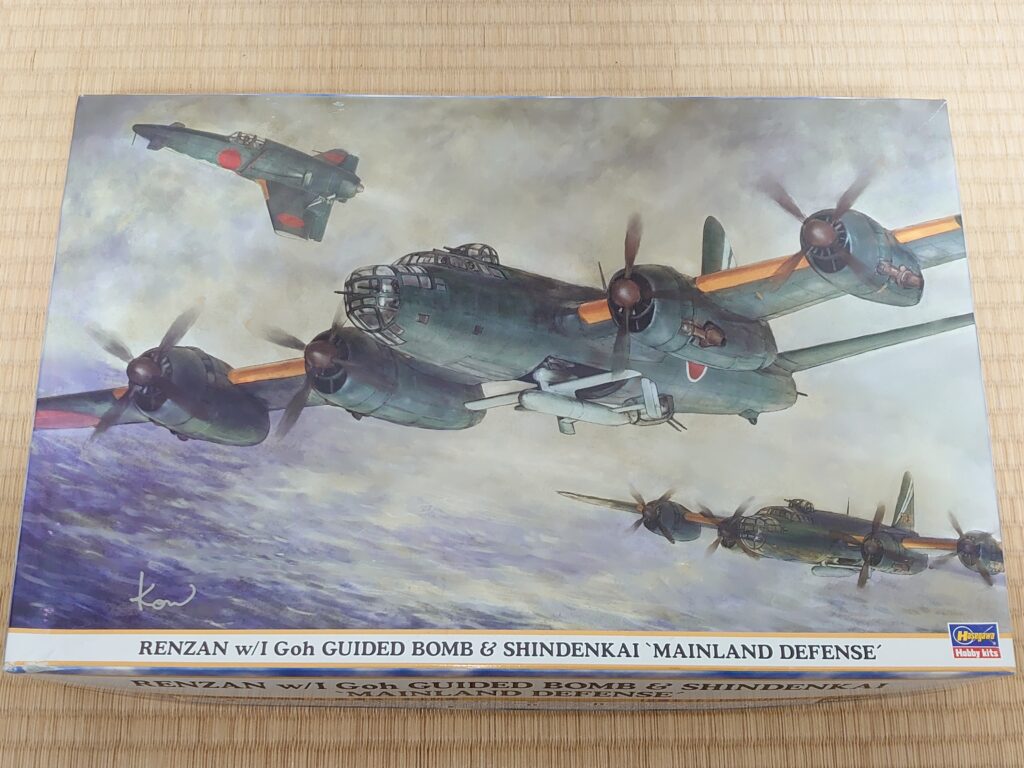

今回作るのはこちら。

ハセガワより震電改だ。

商品名は

「連山(イ号誘導爆弾装備機)&震電改“本土防衛”」

となっているセット品だけど、連山のほうは一旦置いておこう。

これまた大型機のキットという。

ボックスアートの左上に描かれているのが、今回作る震電改ですな。

震電改とは?

原型となった震電は第二次世界大戦の終戦間際に初飛行した、大日本帝国海軍の局地戦闘機だ。

略符号はJ7W。

ここでも過去に作っているので、そちらも参考にして欲しい。

初飛行は1945年の8月3日。

3回・45分のテスト飛行だけ行って、実戦には投入されなかった戦闘機だったね。

後ろについたプロペラが特徴的という。

略符号のJ7Wは

- J→局地戦闘機

- 7→(局地戦闘機として)7番目の機体

- W→開発を担当した九州飛行機を意味(前身となった渡邊鉄工所由来で「W」の文字)

という意味ですな。

そんな震電はジェット化の計画があったという説があったようで……

今回のキットはそのジェットエンジンを搭載した震電、震電改として立体化されたものとなっている。

説明書の解説にあるとおり、実際はこの計画がどの程度のものだったのかは不明なようだけど。

関係者から震電のジェット化構想に関する証言があった……云々みたいな感じですな。

ある程度進んでいたという話もあれば、構想だけで詳細な計画は特に進んでいなかったみたいな説もあるとか。

とりあえず実際には製造されなかった……ていうのは確かかな。

原型機自体が試作段階だし。

おそらく。

ジェットエンジンを搭載した幻の機体、震電改。

ハセガワの連山とセットになったキットで、その姿を再現してみよう。

箱の中身を確認する

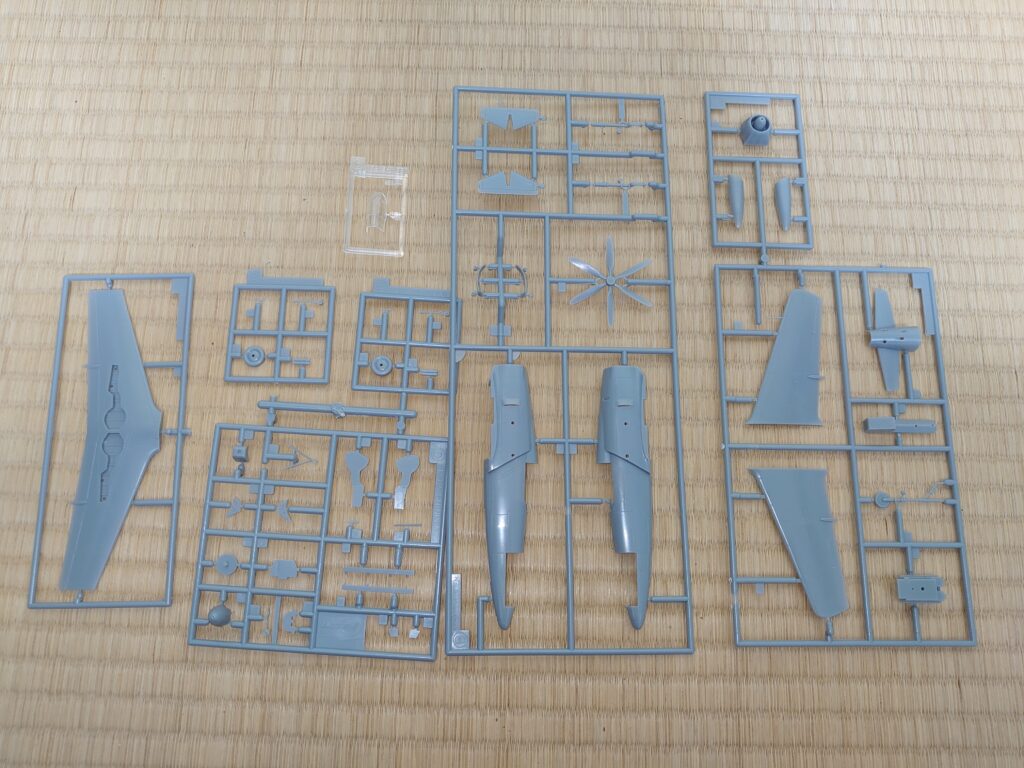

とりあえず箱の中身を確認。

2機セットなので、部品と説明書は2種類付属する。

連山とのセット商品だけど、そちらは画像右側のもの。

今回の震電改は左側のものだ。

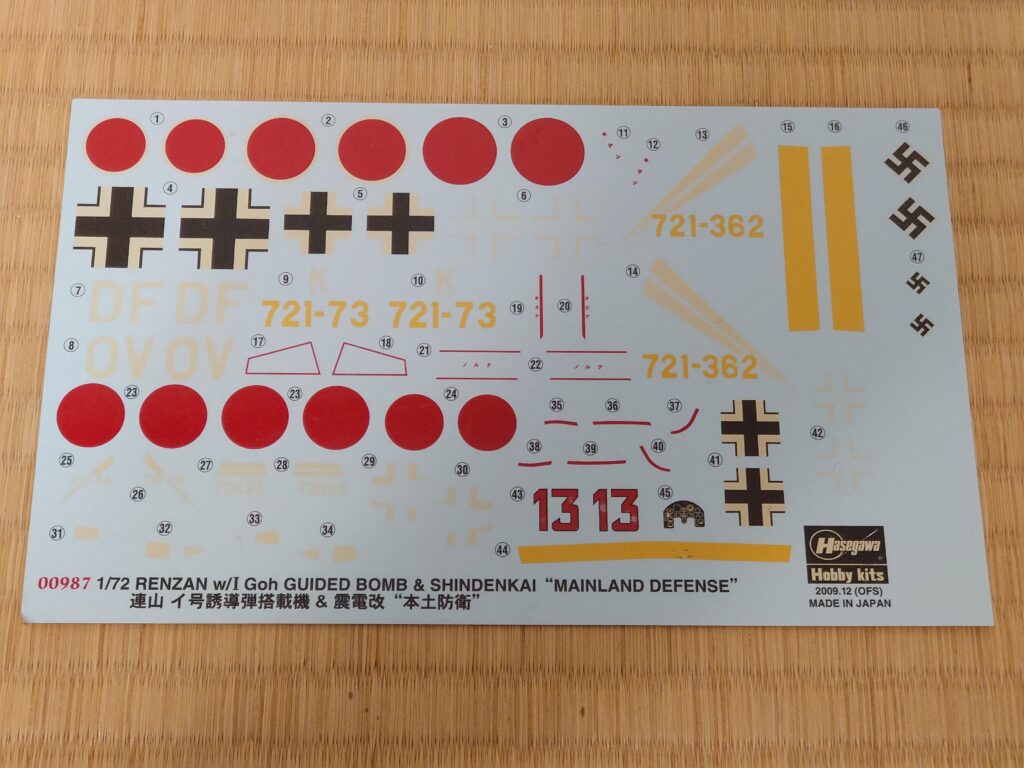

今までのセット品みたいに、デカールは1枚のシートに一緒に印刷されているみたいだね。

震電側のパーツ袋を開封。

元になった震電とほぼ同じような感じだ。

モールドもシャープな凹型となっている。

見た感じほとんど一緒なんだよね。

右上に写っているJランナーの3パーツが新規なだけで。

大元の震電は90年代が初版のようですな。

今回の震電改もその初版に続いて90年代に一度発売されたようです。

近年ですと、デカールを変更した海軍第352航空隊のものが昨年発売されたのだとか。

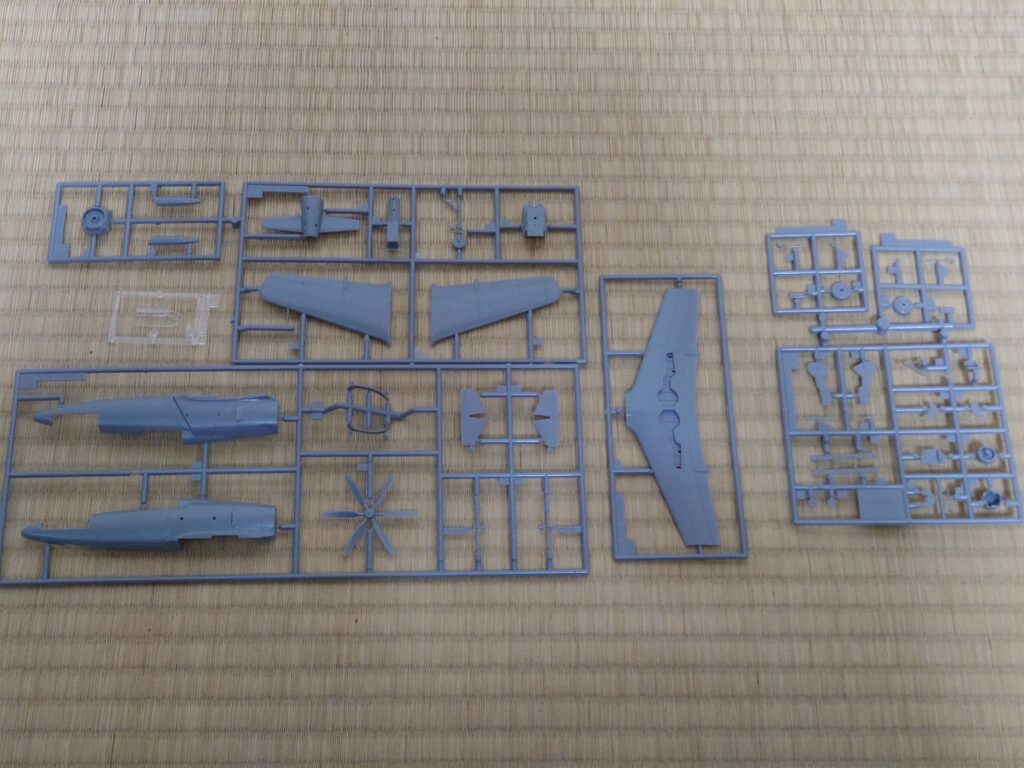

参考までに、筆者が過去に組んだ震電のパーツ画像を。

画像左上に写っているFランナーが、今回のキットでは前述したJランナーに差し替えされている感じだ。

レシプロエンジン搭載の尾部がジェットエンジン搭載になって、機体左右のインテークも大型化されたというか。

Fランナー、Jランナーは隣り合った位置に金型があるようですな。

いずれもAランナーに繋がるように成型されており、差し替えられた部分が不自然な空間になっているという。

プロペラパーツはB・Dランナーに入っているので、今回の震電改でも付属する。

無論、余剰パーツだけどね。

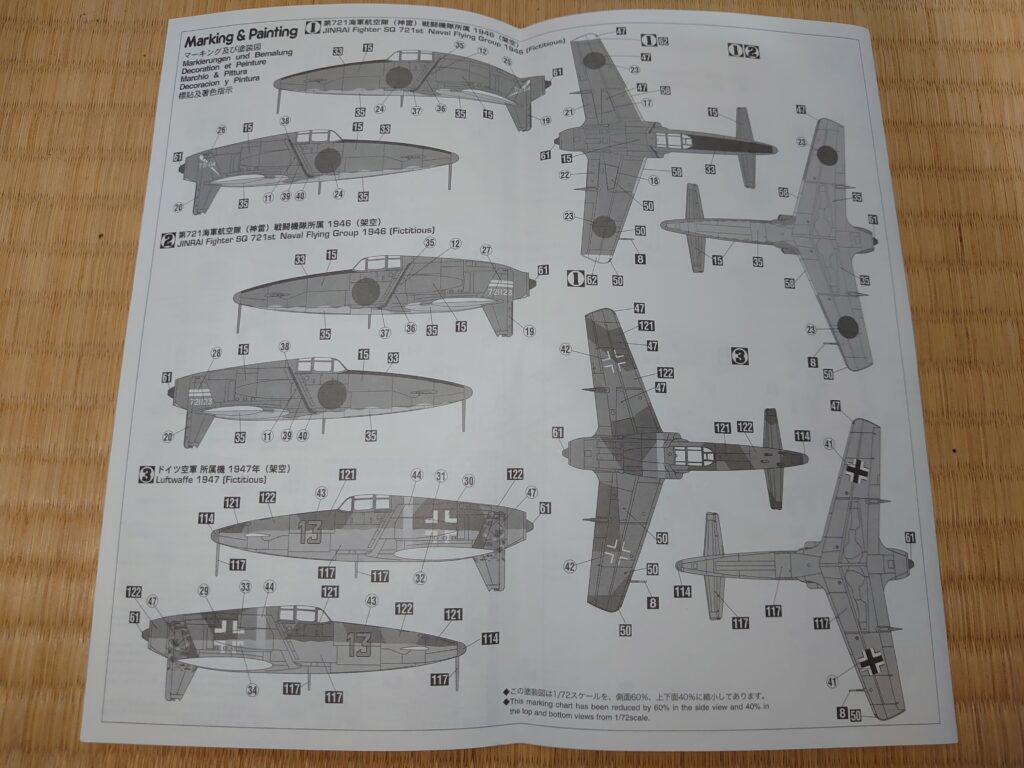

付属のデカール。

連山用のものと一緒に印刷されている。

主にシート下部に震電改用のマークが集中しているようだ。

筆者の保存の仕方が悪いのか、少し紙が張り付いたようになっていますな。

近年のハセガワ製品は素の状態でデカールが入っているので、購入次第適当な袋に入れておいたほうがよいかと。

……鉄十時マークがあるね。

詳しくは後述するけど、このキットはドイツ軍塗装で組むこともできる。

垂直尾翼の鉤十字も右端に印刷されている。

位置からして、おそらく輸出品だと切り取られていると思うけどね。

シートの右下に「2009.12」の日付がありますな。

筆者が購入したのは確か……。

以前のHe111Z-1らと同時期に購入しただったはずだから、2010年頃だと思われる。

あちら同様気になって購入してみたものの、当時の素人筆者の手に負えるものではなかった。

んで放置して現在に至る。

うーん、15年前かぁ。

限定生産品なので、購入しておいて正解だったとも言えますが。

ただこのキット、限定生産品でありながら時々再販しているとの情報もありますな。

収録された塗装図は3種類。

- 第721海軍航空隊(神雷)戦闘機隊所属記(721-64) 1946年(架空)

- 同部隊同時期所属機(721123)

- ドイツ空軍所属機 1947年(架空)

となっている。

実際に製造されなかった機体なので、塗装・マーキングも架空のものだ。

ドイツ軍仕様はRLM81と82の指示。

大戦末期のMe262とかみたいなイメージかな。

架空機なので、いつも以上に自由に塗ってしまっても問題ないかと。

今回は日本海軍所属機で塗ってみる予定です。

塗装図で指示された神雷部隊は、史実では桜花を運用した部隊ですな。

次回、製作開始!

今回はここで終了。

次回から作業開始だ。

原型の震電はそんなに苦戦しなかったし、今回も大丈夫かな。

前回のゲルググマリーネでだいぶ苦戦したし、反動でサクッとコースになりそう。

説明書をざっと読んだ感じ、今回も3g分のオモリが別途必要になります。

注意点はそこだけですな。

他にはドイツ軍仕様で組む場合、機内色もドイツ軍用の色になる点ぐらいだ。

今回は日本海軍仕様にするけどね。

詳しくは次回以降となる。

続きは次回!

この記事で紹介しているキット