どうしたんですかね。

最近筆者がやたらご機嫌ですよ。

あれだ、どうやら先日発表されたタミヤのMMシリーズ新商品が気になるものらしい。

いったいなんですかね。

二つあるけど、どちらも筆者の好物であるドイツ軍車両だ。

まず一つはIV号戦車F型。

第二次世界大戦全期間を通して活躍したIV号戦車シリーズの一員。

短砲身75mm砲を装備している最後の型であることで知られている。

フィギュアの配置が往年のD型キットを連想させますね。

もう一つはマーダーI(マルダーI)対戦車自走砲。

75mm砲を搭載した対戦車自走砲だ。

マルダーシリーズはI~IIIまであるけど、Iは占領したフランスからの戦利品であるロレーヌ37L牽引車をベースにしている。

マルダーIIはII号戦車、マルダーIIIは38(t)の車体を使いまわしていますな。

意外な車輌が発表されて筆者も驚いているようだ。

ということは、これらの車輌の速攻レビューに・・・・・・。

いいや、発売までまだ時間がある。

それまでに在庫を崩していこう。

追記 2種類とも発売されました。

詳しくは以下から。

古いキットを作ってみよう 航空機編

それでは・・・・・・

今回は何を作るのでしょうか。

新商品が発表された。

だからその逆をいく。

筆者がよく作る航空機、AFV、ガンプラの古いキットを作ろうと思ってね。

大丈夫なんですかね。

ただ、古いキットといっても一点だけ条件をつけておこう。

・今でもカタログ落ちしておらず、普通に購入できるもの

無条件にすると筆者がブックオフで手に入れた、よくわからないメーカーのキットを引っ張り出してくる。

いまでも手に入りやすいけど、古いキットですか。

古いキットには古いキットなりのいいところがあるんだ。

それを知ってもらいたいと思ってね。

んで、どのようなキットを作るのか・・・・・・。

前回の記事で航空機のウェザリングについて書いた。

今回はその流れで、航空機キットの古いものを作ろう。

今回のお題 マイクロエース(アリイ) 九六式陸上攻撃機

今回のお題はこちら。

マイクロエースより、九六式陸上攻撃機だ。

商品名は96陸攻11型(21型)

以前筆者がポチっていたキットですね。

確か年始のJu87を製作中の時だったような・・・・・・。

アリイ(有井製作所)というメーカー名がパッケージに書いてあるけど、今はマイクロエースと呼んだほうがいいかもね。

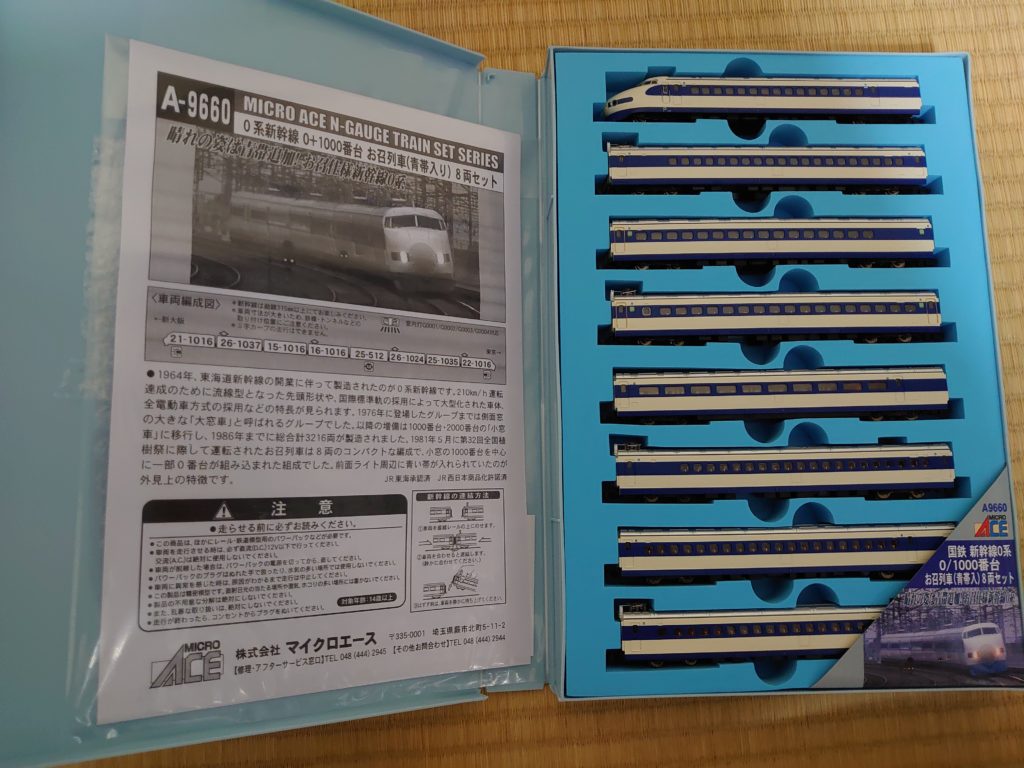

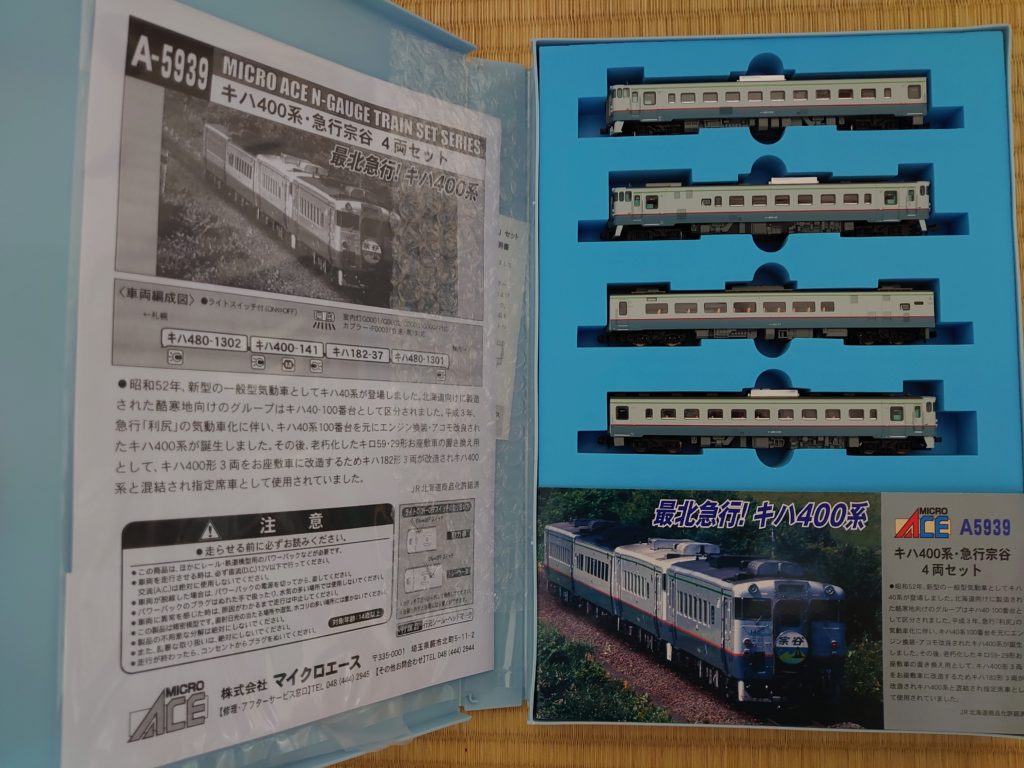

プラモデルも販売しているけど、現在では鉄道模型が同社の主力だ。

筆者もここのNゲージは幾つか持っていますな。

車両チョイスが特徴的なメーカーともいえます。

上記画像のほかにも、相当数保有していたような……。

九六式陸上攻撃機とは?

話を陸攻に戻そう。

この航空機は大日本帝国海軍の陸上攻撃機だ。

同じ年に採用された九六式艦上戦闘機と共に、日本の航空技術レベルが欧米諸国と並んだことを示した最初の航空機とされている。

通称九六陸攻。

連合軍によるコードネームはNell(ネル)

陸上攻撃機……。

陸上というのは帝国海軍の命名法で空母に搭載出来ない機体につく。

艦載機は艦上とつく。零戦なんかも正式名は零式艦上戦闘機。

そして攻撃機は爆撃機の仲間。

戦闘機は敵戦闘機・爆撃機を撃墜して、味方の航空部隊や地上・海上部隊を守る。

攻撃機や爆撃機は地上や海上の敵を攻撃して、味方の地上部隊や海上部隊を支援する。

攻撃機と爆撃機の違いは時代や国によって異なる。

帝国海軍では

・急降下爆撃が可能、爆弾を装備できるのが爆撃機。

・急降下爆撃が不可、爆弾と魚雷両方装備できるのが攻撃機。

大戦末期になると全て可能な機体が登場するんですよね。

流星艦攻や陸上爆撃機銀河みたいな。

九六陸攻は幾つか種類がある。

今回作る一一型は最初の量産型で、発動機は金星三型。試作型ではなかったカウルフラップが追加されている。

箱を開封してみよう

とりあえず開封してみましょう。

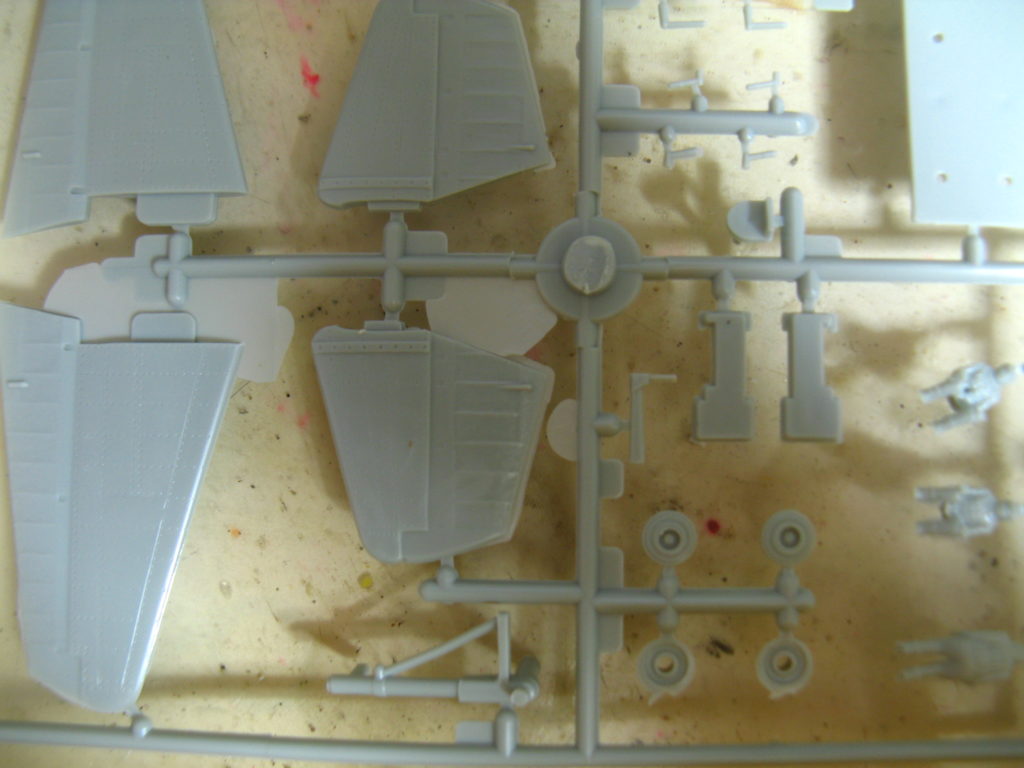

箱の中身はこんな感じです。

中型双発機のキットとしては小柄な箱の中に、5枚のランナーと説明書、デカールが入っています。

2020年現在このキットの価格はなんと税抜1000円。

野口さんと税金で買える非常に安価なキットだ。

筆者の本キット購入額は1100円。

ただし…………。

古いキットのため、バリが凄まじいことになっている。

安価なので買うのは気軽だけど、部品はその都度処理が必要だ。

焦らずじっくり作る必要があるね。

バリ自体は特別な道具は使わず、デザインナイフやヤスリで整形していく。

調べたところこの九六陸攻をはじめ、アリイの航空機キットのほとんどは同社の純粋なキットではなく、90年代に倒産したLS(エルエス)というメーカーのキットのようです。

LSは前身の会社が1946年創業。61年代にプラモデル界に参戦。

詳しいことは不明でしたが、九六陸攻もこの頃の発売のようです。

約50年〜60年前のキットを今回は作ることになる。

今回のキットに限らず、倒産したメーカーの金型を別のメーカーが引き取って引き続き販売するというのはよくあること。

倒産していなくても、他社製品を自社パッケージで売るOEMもこの業界ではよくある。

新商品だと思ったら他社の古いキットで落胆したり、往年の名作が再び手に入って嬉しかったり。

一一型?二一型?

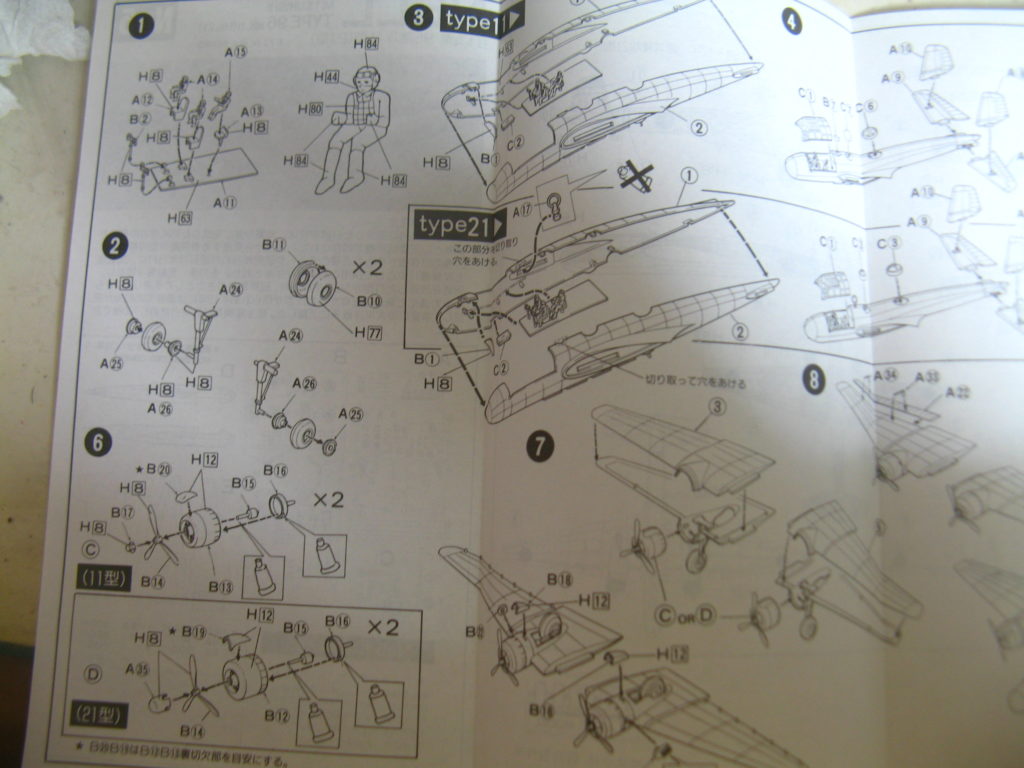

さて、このキットはコンパーチブルキット。

主に武装と発動機の違いで、一一型とニ一型のどちらかを選択して組みたてる。

先にどちらかを決めておこう。

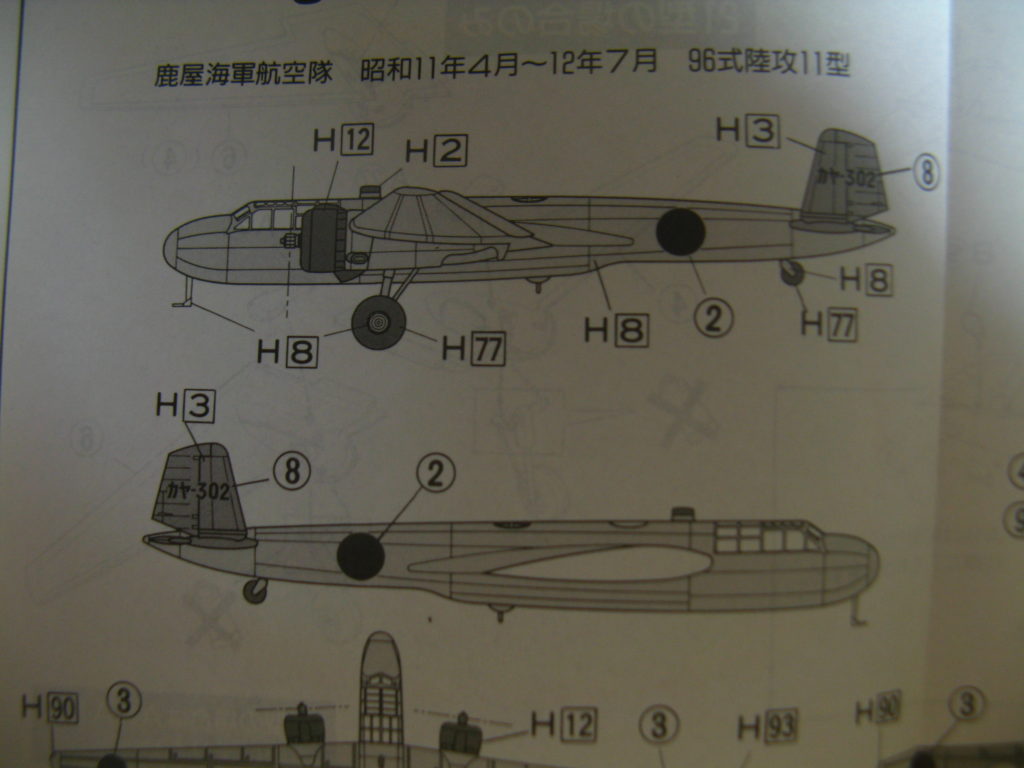

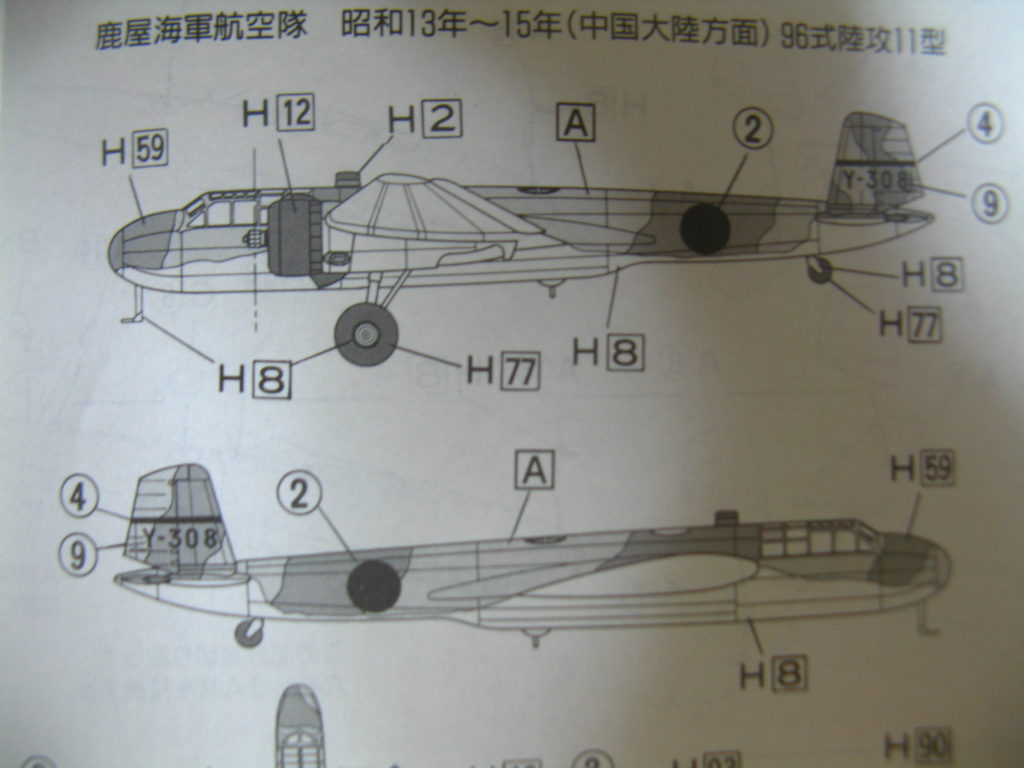

塗装は一一型が2種類、ニ一型が1種類です。

今回は一一型の迷彩色、鹿屋海軍航空隊仕様で製作してみたいと思います。

もう一種類の一一型は銀地肌の本体に赤い尾翼。いわゆる保安塗装だ。

不時着水したときに友軍に見つけてもらいやすくすることを期待した塗装だったとか。

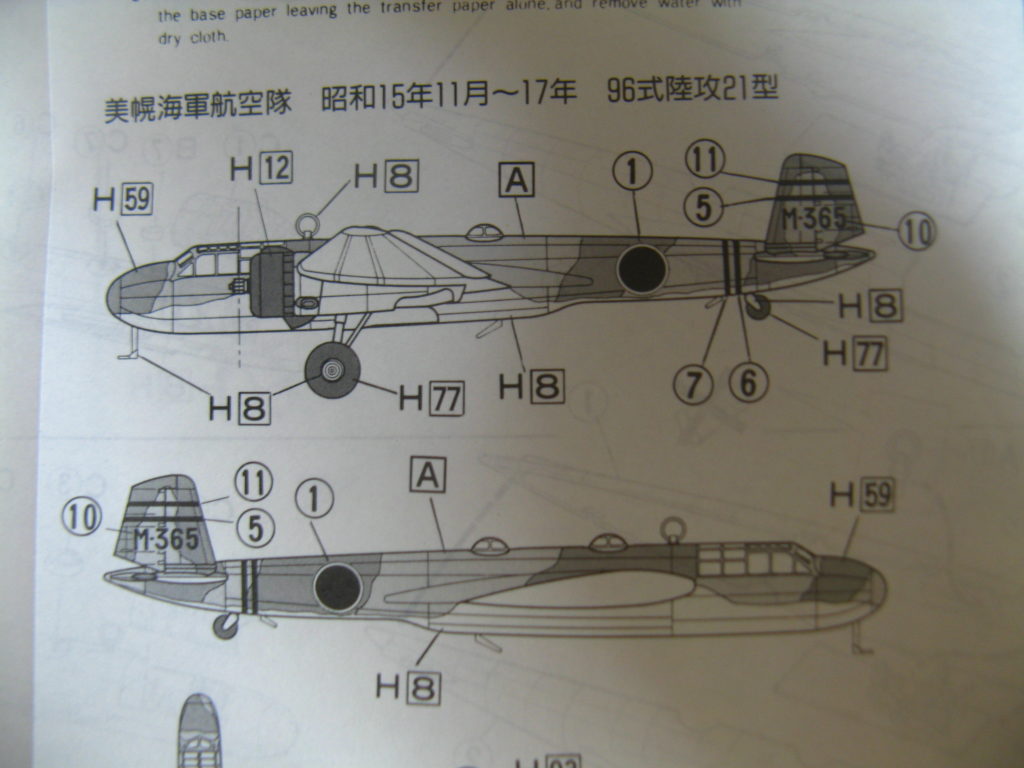

ニ一型は美幌海軍航空隊の迷彩色のみ。

こちらは昭和15年11月〜昭和17年となっている。

あの戦いに参加したのもこの時期だね。

昭和16年(1941年)12月10日、マレー沖海戦ですね。

同航空隊は鹿屋海軍航空隊、元山海軍航空隊と協同で英国海軍の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスを撃沈しています。

航行中の軍艦を航空攻撃だけで沈めた最初の海戦とされていますな。

製作開始

とりあえず作戦を開始しましょう。

まずは合わせ目消しから。

タイヤと魚雷を接着します。

このキットは胴体下に魚雷と爆弾を選択して吊るすことができる。

筆者はここで魚雷を接着しているけど、こちらの機体は時期的には中国大陸の大陸渡航爆撃任務に就いていたもの。

だから寧ろ爆弾のほうが自然かもね。

続いてコクピットの組立てを。

座席が3つと操縦桿が二つあります。

今回は使わないけど、搭乗員の人形も3人ついてくる。

ヒケで胴体に穴が空いているのが気になるけど。

組み立て後、エアブラシで塗装。

三菱の機体なので、三菱系のコクピット色を使います。

コクピットだけでなく、奥まっている主脚格納庫も塗っておきます。

その後はタミヤエナメルスミ入れ用のブラックでスミ入れ。

計器板はタミヤアクリルのフラットブラックで塗った後、エナメルのフラットホワイトでドライブラシ、計器類を目立たせる。

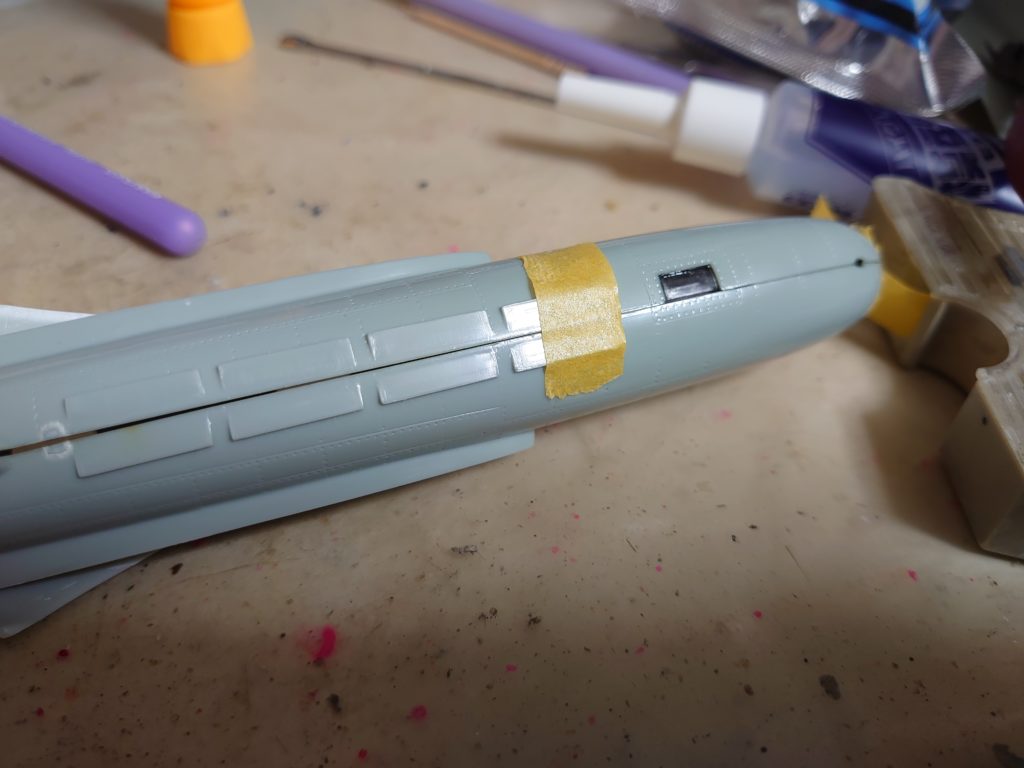

ここで胴体を左右から合わせて、接着してしまいます。

胴体貼り合せ前に、操縦席下部のクリアーパーツを接着しておくことを忘れずに・・・・・・。

クリアーパーツの接着にはお馴染み、セメダインのものを。

このキット、目立つところにヒケやら押し出しピン跡やらで凹みが多数あります。

胴体の接着が乾く前にこちらも黒い瞬間接着剤を盛っておきましょう。

胴体貼り合せ部分にも多少隙間ができる。

ここも黒い瞬間接着剤やら、溶きパテやらを塗って様子見。

合わせ目のヤスリがけと共に処理する予定だ。

接着剤の乾燥時間もあるし、今回は一旦ここで作業を止めてしまう。

あちこち埋める作業があって先行きが不安ですな。

無事完成するといいのですが。

この記事で作っているキット