タミヤのIII号戦車N型を用いて、各種簡易ディティールアップを試みる記事です。

下準備、車体下部の溶接跡やフェンダーの薄々作戦が終了している。

3回目となる今回は車体上部に手を加えよう。

ジャッキの小加工とライトコードの追加をしていく予定だ。

うーん、引き伸ばすねぇ。

どうしても画像が多くなりますので……

あまり1つの記事に入れすぎると重くなるのですよ。

無駄に筆者が事細かに写真を撮影するんだ。

とにかく作戦再開としよう。

ジャッキを削り込もう

まずはジャッキの小加工からですな。

90年代のタミヤ製品にありがちなこととして、ジャッキの形状が板を組み合わせたようなものになっているということがあげられます。

実際は4つ足状の形になっているようなのですが。

近年のキットは別パーツ化されており、4つ足部分が再現されている。

画像はIV号戦車G型(初期生産型)のもの。

画像の右上にあるのがその当該パーツだ。

近年のキットはこういうの再現するためか、部品を細分化しているパターンが多いよね。

その分組み立てに時間がかかるけど。

しかし加工する手間を考えると、最初から再現してあるほうが……。

まずは左右の板部分を削って4つ足部分の先端を作り上げる。

デザインナイフで板の真ん中部分を削って突起を作るだけだ。

実際は更に中央に凹みがあるみたいだけど……。

中央の凹みもデザインナイフの切っ先で掘り込む。

幅がないから時間がかかりそう。

人によっては刃先が折れて平らになったデザインナイフを使うようですな。

デザインナイフでも彫りこめるけど、どうしても時間がかかる。

なので筆者はハセガワのモデリングチゼル1を使っている。

程よい幅で簡単に凹みが作れるんだ。

ちょうどいい幅で、凹みの周りに壁上のものも出来上がりますな。

加工後はこんな感じだ。

中央に凹みが出来て、4つ足部分も出来上がったのが君たちにもわかるだろう?

なんか彫ったところがガタガタしているような……。

ガタガタ部分は流し込み式の接着剤の筆で軽くなでてやれば大丈夫ですな。

接着剤の成分で細かい毛羽立ちなんかは溶けてくれます。

そのまま他の部品も接着してジャッキの組み立ては終了だ。

ライトコードの追加

続いてライトコードの追加作業ですな。

一部のキットではコード部分が一体・独立問わず整形されていますが、大半のタミヤ製品では省略されています。

今回はそれらを追加してみましょう。

筆者が今までに見てきた中だと、旧製品のIV号駆逐戦車なんかはコードが一体成型だった気がするね。

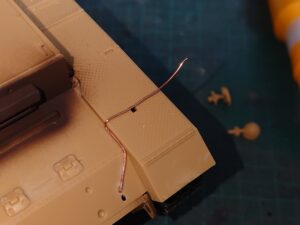

とりあえず、コードをセットする部分にピンバイスで穴を開けよう。

今回は0.5mm径のものを準備。

タミヤの精密ピンバイスSと当該径のドリルを使用している。

コード本体は筆者が以前ヨドバシカメラで購入したELPA(エルファ)のエナメル線 (0.4mm径)を使用

適当な長さに切り取って、片方をピンバイスで開けた穴に差込み接着する。

金属なのでプラセメントではなく瞬間接着剤を使おう。

程よい曲げやすさがいいね。

これを使う以前、筆者は真鍮線や伸ばしランナーを使用していたのですが……

- 真鍮線は適当な長さに合わせるのが難しく、接着もしづらい

- 伸ばしランナーは曲げにくく形状を決めづらく、曲げすぎると折れる

ということでエナメル線を使用することになったようです。

10mm分あるから、しばらく持つだろう。

筆者の作業場には10年以上使っているにも関わらず、使い切れていない資材が多数ありますからね。

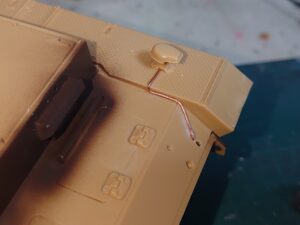

反対側も長さを合わせてカット

こちらはライト台座に隠れるように端っこを接着してしまえば大丈夫だ。

勿論、ライト台座に穴を開けて差し込めるようにしてもいい。

簡単簡単♪

むしろライトコードの配置に関する資料を探すほうが大変な気がしますな。

同じ形式の車輌でも、配線位置にばらつきがあるように見えるのもありますし。

ここは車種次第だね。

ティーガーIIやIV号戦車なんかは比較的わかりやすいというか。

今回の戦果

その他部品も接着していきます。

これで車体はあらかた組み終わりましたな。

詳細は過去に製作した同じキットの別個体の記事も参照に……。

なんかいつの間にか機銃やアンテナまで出来上がっているね。

本当は今回紹介する予定だったけど、配分の都合で次回に回す。

車体が出来上がったので今回はここで中断。

次回はその細かい装備と共に、砲塔の小改造内容を紹介予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓