アカデミーから発売されています、ヘッツァーの初期型を作っていきます。

前回は車体上部の外装を作った。

今回は主砲やその他細かい部分を組んでいこう。

今のところは大きな問題もなく進んでいるかな。

多少押し出しピン跡が目立ちますが、思ったよりはマシですな。

同社のキットでは目立つ外装表面にあることも多いですが、今回はそうでもないという。

それでは完成目指して作業を再開しよう。

主砲の組み立て

まずは主砲から。

ヘッツァーの装備しているものは48口径7.5cm砲。

後期のIII号突撃砲やIV号戦車が装備しているものと同等です。

これにより、小柄な車体のわりには高い対戦車能力を持ちますな。

部品分割を見た感じ、可動軸部分はプラ製でポリキャップ類はないみたいだね。

防盾部分は画像で赤く示したとおり、パーティングラインが入っている。

デザインナイフのカンナがけなどで削ってしまおう。

その防盾を削った後がこちら。

車体側のものは円状の耳がついており、砲側のものは下部に張り出しがついております。

これが初期型ヘッツァーの特徴ですな。

いい感じのざらついた鋳造表現がされているんだけど、今のカンナがけで削れちゃったね。

ここは溶きパテを使って上から鋳造表現を施している。

詳しいやり方は過去記事を参照に……。

その他はこんな感じに。

主砲はキットに3本付属しますが、今回は砲口にマズルブレーキ取り付け用のネジが切られているB15番パーツのものを使用します。

以前IV号駆逐戦車を作った際にも少し話したけど、IV駆やヘッツァーは砲と地面の位置が近い。

それが原因で射撃時にマズルブレーキから出たガスが砂埃を巻き上げ、次弾射撃時に視界を遮る現象が発生した。

そのためマズルブレーキは取り外され、生産途中から取り付け用のネジ部分も廃止されたんだ。

どうもネジつきの主砲はヘッツァーのなかでも特に初期のもののみに見られたようですな。

IV号駆逐戦車の件で、マズルブレーキ自体は当初から装備していなかったようですが。

雑具箱に穴を開ける

ここからは小物類に手を加えつつ組み立てていきます。

まずは雑具箱から。

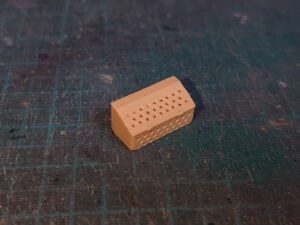

通気口の有無がありますが、今回のキットでは通気口ありのものを使用します。

穴は単なる凹みだけのようだね。

これはピンバイスで開口して……。

開口後組み立てるとこんな感じに。

この後後部の左フェンダー上に接着しましょう。

牽引ロープとジャッキ

続いて牽引ロープとジャッキ。

ご覧の通りとなっています。

ロープの糸はほつれにくそうな素材っぽいね。

毛羽立ちもなくて使いやすそう。

糸は説明書の指示通り100mmの長さに切り出して両端パーツに接着します。

切り出すときはあらかじめ切り口になる付近に瞬間接着剤を染み込ませておくといいでしょう。

両端パーツの糸を取り付ける凹みは無改造。

キットによっては凹みが浅くて彫り直す必要があるけど、今回はその必要がなかった。

ジャッキはこんな感じに。

少しパーツ分割が細かいですが、その分四つ脚部分も最初から再現されているなどディティール面では問題ありません。

これも少し古い製品なんかだと自分で削り込んで再現することに……。

リモコン機銃の組み立て

続いて機銃。

他の突撃砲では途中から導入したリモコン式機銃。

ヘッツァーは初期段階で装備していたようですね。

リモコンによる車内からの遠隔操作ができるため、射撃時に乗員が身を乗り出す必要がなくなった。

ただ結局弾薬交換のときは乗員が車外に出なくてはいけなかったようだ。

組み立てるとこんな感じ。

左右の防盾部分は内部に浅い押し出しピン跡があるので、ここは削って処理しています。

機銃は機銃架で挟み込むようになってる。

筆者は今回そのまま接着して、塗装はどうにか塗り分けることにした。

ちなみにこの機銃架は可動軸が存在し、わずかながら上下に可動する。

今回の戦果

とりあえずジャッキや雑具箱などをとりつけ。

こんな感じになります。

……ロープや前回保留にしたエッチングパーツは?

この後取り付け予定だ。

全部紹介すると少し長くなりそうなので、今回は一旦ここまで。

次回は残る部品の取り付け作業となる。

続きは次回!

この記事で作っているキット