グリーンマックス社の寝台急行列車セットを作っていきます。

前回は車体の塗装が終わったところだった。

今回は細かい塗りわけやマーキングを施して完成に持ち込もう。

……なんか前回の更新から少し空いたね。

ついに筆者の作業に記事が追いついてしまいましてね。

また今回の作業で時間がかかっていたのもあります。

1つ1つの作業がやたら時間のかかるものだった。

さすがにこれ以上記事自体を薄く引き伸ばすわけにはいかなかったので、急遽臨時休業とさせてもらっていた。

ようやくまとまった内容になったので、今回それを紹介していこう。

細かい塗りわけを行う

とりあえず細かい部分を筆で塗りわけていきます。

- 窓のHゴム→水性ホビーカラーのガルグレー

- 窓の銀色サッシ→Mr.カラーのシルバー

- 窓内部の白い部分→タミヤエナメルのフラットホワイト下地&水性ホビーカラーのつや消しホワイト上塗り

- オハネフ12の尾灯→水性ホビーカラーのクリアーレッド

ですな。

なんか盛大にはみ出してる。

土手のようなものがないので、どうしてもはみ出しますな。

ついでに言うと筆者の手持ちのガルグレーは古いもので経年劣化しているようで、多少塗りにくかったり。

成分が分離しているのか、うまく顔料同士が混ざらずダマになっていた。

これは新品に取り替えたほうが良さそうだね。

はみでたところは車体色でレタッチ。

車体側もべた塗りなので、色調を合わせるのは容易でした。

それでも結構ガタガタしているね。

あんまり近くで見ないほうがいいかも。

白い部分もつや消し成分が強かったからか、少し塗膜がひび割れていますな。

ここも白というよりは乳白色っぽくしたほうがそれらしくなるような。

別売りインレタでマーキングを施す

続けてマーキング。

インレタ方式ですな。

別売りの寝台・グリーン車用マークを用意しましょう。

- マークをシート台紙ごと切り出す

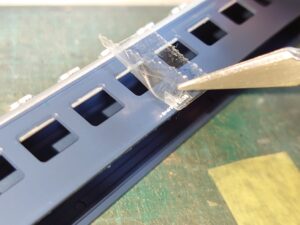

- 切り出し後はシートを剥がし、マークをセロテープに貼り付ける

- セロテープに貼りついたマークを所定の位置に持ってくる

といった手順で進める。

マークを貼り付けたら上からペンや筆の柄など、先の丸く硬いもので擦る。

十分に擦ったらシートをゆっくり剥がそう。

マークが転写できているか確認するため、少しずつ剥がそう。

転写できていない部分があったらシートを戻して再度擦るよ。

無事転写するとこんな感じに。

失敗してぐちゃぐちゃになったりしたら上からテープを貼り付ければマークを剥がすことができる。

図のオハネフ12の番号は

- 14

- 2036

- 2079

が収録されているね。

今回は2036をチョイス。

2000番台のものは電気暖房搭載車ですな。

なんか違うの?

従来の客車の暖房は

- 機関車から供給される蒸気を利用した蒸気暖房式

でした。

一方

- 電気暖房は電気機関車から供給される電気を使って暖房を動かす

ものですな。

旧型客車は当初電気暖房装置を装備していませんでしたが、後に改造により搭載。

この改造を受け電気暖房を搭載した車両は元の番号に2000を足して、2000番台を名乗ることに。

従来の蒸気暖房は蒸気機関車から発生する蒸気を客車に引き込み暖房として利用する。

もちろん電気・ディーゼル機関車は動力が蒸気ではないので、蒸気暖房装置を搭載するか別個に暖房車を連結する必要があった。

EF58なんかは蒸気暖房装置を搭載するために一度車体を新しくしたことで知られているね。

なんか話がややこしいなぁ。

今回作っている10系、60系客車のように機関車から電源を電源を供給するパターンもあれば、客車自体に発電機を搭載したパターンもあります。

ややこしくなるのでここでは詳細を割愛しますが。

集中電源方式とか分散電源方式とか……。

ちなみに今回使用したグリーンマックスの車番。

これには2000番台のほか、500番台のものも含まれています。

500番台の客車は耐寒改造を施された北海道向け仕様。

今回は本州向けの車両にしたいので、これらの番号は避けています。

グリーンマックスからは北海道仕様の旧型客車も発売されているみたいだね。

そっちで使うといいかも。

他のマークも貼り付けていく。

B寝台車たちは窓の下にB寝台マークを貼り付けておこう。

説明書では片側しか書かれていないけど、反対側も同じ位置の窓に貼り付ける。

1両に付き4枚貼り付けるね。

ちょっと大変かも。

オロネ10はA寝台の文字を貼り付けたいところだけど……

写真とかを見た感じ、グリーン帯付きの車両は単に

「寝台」

としか表記されているようにしか見えなかった。

なのでA寝台のAの部分を切り取って転写している。

どうも後年の帯なし車両は「A寝台」表記のようですな。

すべてインレタを貼り付けるとこんな感じに。

スロ62はグリーン車マークを貼り付ける。

これはKATOのものを使用。

今回は全部グリーン車か寝台車。

グリーンマックスの車両番号は寝台・グリーン車用のものだけで大丈夫だね。

これだけだとサボや号車番号、所属表記とかがありませんが……。

- 手配ができなかった

- 自由に編成したいので特定の列車名と号車番号をあえて表示したくなかった

ので、今回は省略しています。

グリーンマックス社以外からもいくつかマーク類は発売されているようなので、それらを使うのもいいだろう。

最後の仕上げ

インレタを貼り終えたので、ここでクリアーコート。

完成品の客車たちに合わせたいので、ここは半光沢のクリアーを吹き付けておく。

ようやく終わりが見えてきた感じ。

窓パーツは付属の塩ビ板や曇りガラスパーツを貼り付けます。

内側からそのまま貼り付けてしまいましょう。

5両すべて同じような流れで進める。

これで

- スロ62

- オロネ10

- スハネ16

- オハネ12

- オハネフ12

がすべて完成した。

やっと完成だね。

以下、ギャラリーだよ。

グリーンマックス 寝台急行列車5両セット 完成!

まずはスロ62。

今回のセットでは唯一の60系客車ですな。

平らな屋根と並んだクーラーが特徴的だね。

整った形だからか、筆者は今回作った5両のなかでこれが一番気に入っているようだ。

続いてオロネ10。

A寝台車ですな。

こっちはスロ62とは反対にシンプルな屋根。

組み立ては一番簡単だったかも。

ただグリーン帯や窓の縁取りなど、塗装では一番苦労した感じだ。

3番手はスハネ16。

ここから先はすべてB寝台車となります。

今回はいろんな意味で組み立てに苦労したやつだね。

ただクーラーの取り付け穴があるから、オハネ12達よりは簡単だったかな。

この車両は300両以上製造され、10系客車の中でも多数派。

さまざまな夜行急行に複数連結されていたようなので、複数個欲しくなる。

4両目はオハネ12。

見た目はスハネ16とよく似ていますが、あちらが従来車の台枠を流用した改造車なのに対して、こちらは純粋な10系客車となっています。

これだけ車番が2000番台じゃないね。

オハネ12とその元となったナハネ11は自重の都合上、最後まで電気暖房が搭載されなかったと言われている。

今回使ったグリーンマックスのマークでも、オハネ12は29と505のみ収録されている。

最後はオハネフ12。

最後尾にはやはり緩急車ですな。

そのままだとライトは点かないんだよね。

今でこそヘッドライト・テールライトが点灯するのが当たり前だけど、昔のは完成品でも点灯しなかったようだ。

最後に5両の車体長を比較。

旧型車の台枠を使いまわしているスロ62とスハネ16は微妙に短いのがよくわかる。

この不ぞろい感も旧型客車の魅力ですな。

作ってみた感想のコーナー

筆者が不器用だからか、なんか窓周りの塗りわけが下手というか。

どうしても窓周りは難しい。

特に今回は5両すべて客室窓の縁取りが必要だったから、だいぶ塗りわけに苦戦することに。

現在はKATOやTOMIXから完成品が出ているので、どうしてもそれらと比較されてしまうのが難点ですな。

ただ2023年2月現在、10系の完成品はセット販売がメイン。

なのでバラでそろえて柔軟に編成しやすいのは魅力ですな。

そういえば筆者もよく中古品店で旧客狩りをやっていたけど、10系のバラ商品はあまり手元になかったような。

片手で数えられるぐらいしかなかった気がするね。

手持ちの大半はオハ35系列だったはず。

今回ちょっとしたハプニングで手元に残ったナハフ11の車体。

パーツ自体は問題なさそうなので、これも何かに使いたいところですな。

屋根パーツとかを組み合わせればなんか作れそうな。

……そういえば5両できたけど、今回は走らせないの?

- 筆者の部屋が散らかっていてすぐに走らせられない

- まだもう1つ客車を作っているので、先にそっちも紹介したい

ので、一旦お預けですな。

(追記 次の記事の終わり際に走行動画があります)

今回はここまで。

次回は、そのもう1つの客車に関することになるだろう。

次回も、お楽しみに~。

この記事で作っているキット