模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は苦戦の末、ブロンコのズリーニィII突撃砲が完成しましたな。

今回は……。

もっと簡単そうなキットで息抜きとしよう。

なにやら筆者が

「空を飛ぶものを作る」

とかいっていましたな。

飛行機かな?

その割には妙にデカい箱でしたが……。

今回のお題 サイバーホビー V2ロケット

今回作るのはこちら。

サイバーホビーのオレンジボックスシリーズより

V2ロケットだ。

ミサイル?

ドイツ軍の弾道ミサイルですな。

それにしてもずいぶんとシンプルな箱だね。

サイバーホビーのオレンジボックスシリーズは2010年前後に展開されていたシリーズだ。

一部例外もあるけど、主にスマートキット以前のドラゴン社製旧製品に同社の兵士をセットしたお買い得品となっている。

航空機もラインナップされているけど、大半はAFVキット。

履帯が当時話題だったマジックトラックに更新されているものも多かった。

筆者も戦車模型素人時代たった当時にいくつか購入・製作している。

まだ積み山に作りかけもあったような気がするね。

2013年ごろ以降は新たに発売されていないようですな。

基本は旧製品のアップデート品ですが、ティーガーI初期型のように部品を少なくして組みやすくした新規ものもあったり。

V2ロケットとは?

これは第二次世界大戦末期にドイツ軍が投入した弾道ミサイルだ。

世界初の軍事用液体式燃料ロケットであり、弾道ミサイルであると言われている。

ドイツ第三帝国の超兵器。

その代表的な存在かな?

元々はアグリカットシリーズという一連のロケットが開発されていた。

その内の1つ、1942年春に初打ち上げを行ったA4型をベースに転用されたものとなっている。

同年10月に3回目の打ち上げがあり、これで完全な成功を収める。

この時宣伝相ゲッペ……じゃなくてゲッベルスが実用化されたA4を「報復兵器2号」(Vergeltungswaffe 2)と命名。

それを略してV2と呼ばれるようになった。

そういえば空を飛ぶものなのに、陸軍の持ち物ぽいみたいだけど……。

どうも「高性能な砲弾」ということで、大砲の一種として扱われて陸軍の管轄になったとか。

もうひとつの報復兵器、Fi103ことV1ミサイルは「無人攻撃機」ということで航空機扱いされ、こちらは空軍の管轄となっています。

V2はV1と比較するとコストが高く、弾頭も約1000kgと大きさの割りに破壊力もそこまで高くなかった。

ただ当時の技術では迎撃が不可能という特徴があった。

終戦までに約3500発が発射され、主にイギリスやベルギーに向けて飛んでいったという。

V1は弾頭850kgで大気圏内を航行、速度も600km/hと戦闘機で追いつけるものなので迎撃が可能ですな。

一見するとデメリットにも見えますが、逆に迎撃のために敵の戦力を割くことができる……という見方もあるとか。

いずれにしろ命中精度がそこまで高くなかったようですが。

ドイツ第三帝国の秘密兵器V2ロケット。

サイバーホビーから発売されている1/35スケールのものを作ってみよう。

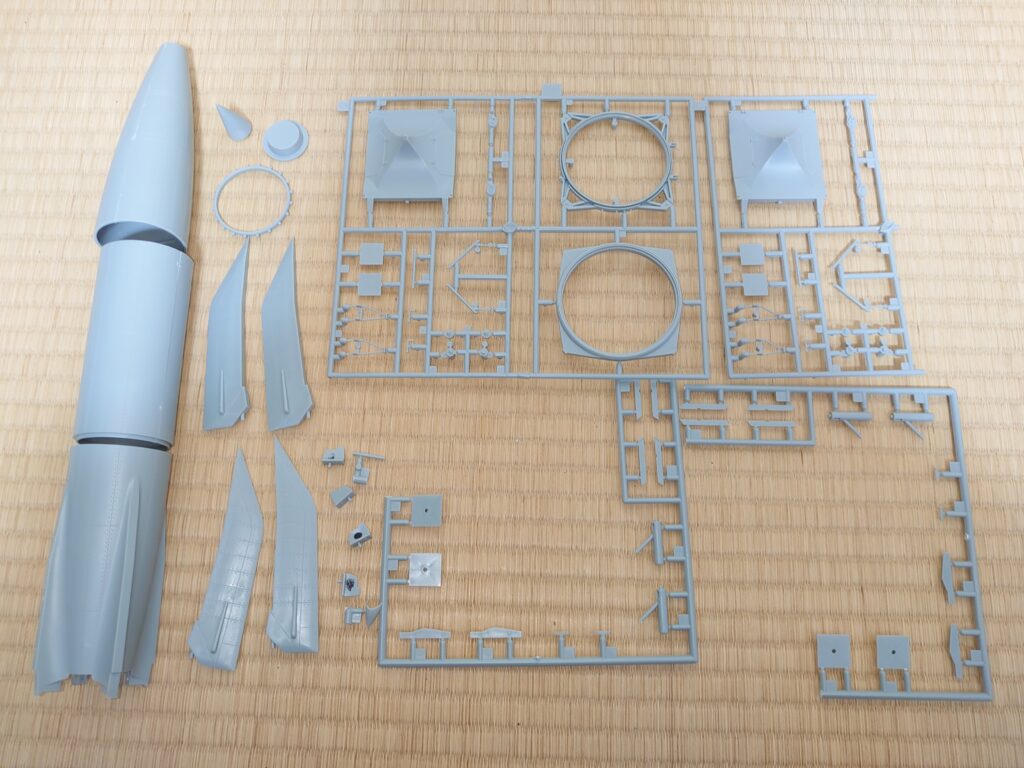

箱の中身を確認しよう

それでは箱を開けよう。

中身は……。

組みかけだね。

このキット、筆者が購入して手をつけたものの、すぐに放置されてしまったという。

とりあえず組みかけの部品を確認。

一見そこそこの数に見えるけど、金型の都合で余剰パーツも多い。

思ったより使用パーツは少なかったりするんだ。

詳しくは説明書のパーツ一覧で補いましょう。

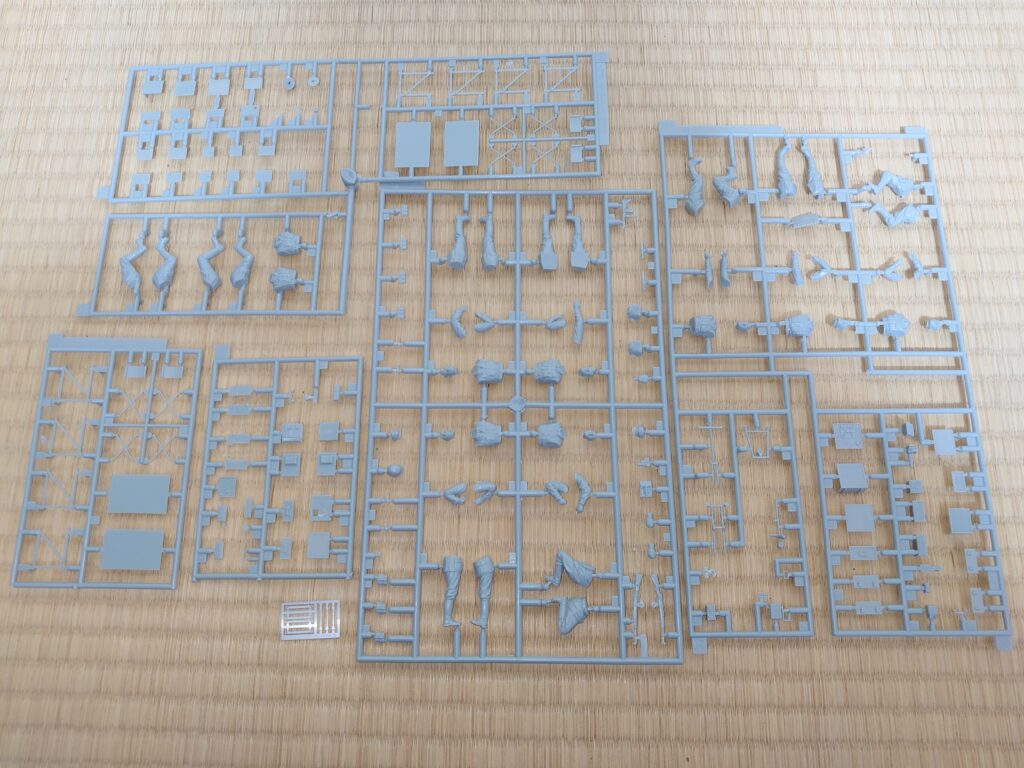

こちらはおまけのドイツ軍通信センターセットの兵士5体。

無線機や足こぎ式の発電機もセットになっています。

前述通り、本来は別売りになっているもののセット品のようですな。

今回こちらは保留とする。

発射されるミサイルの横で通信させるわけにもいかないのでね。

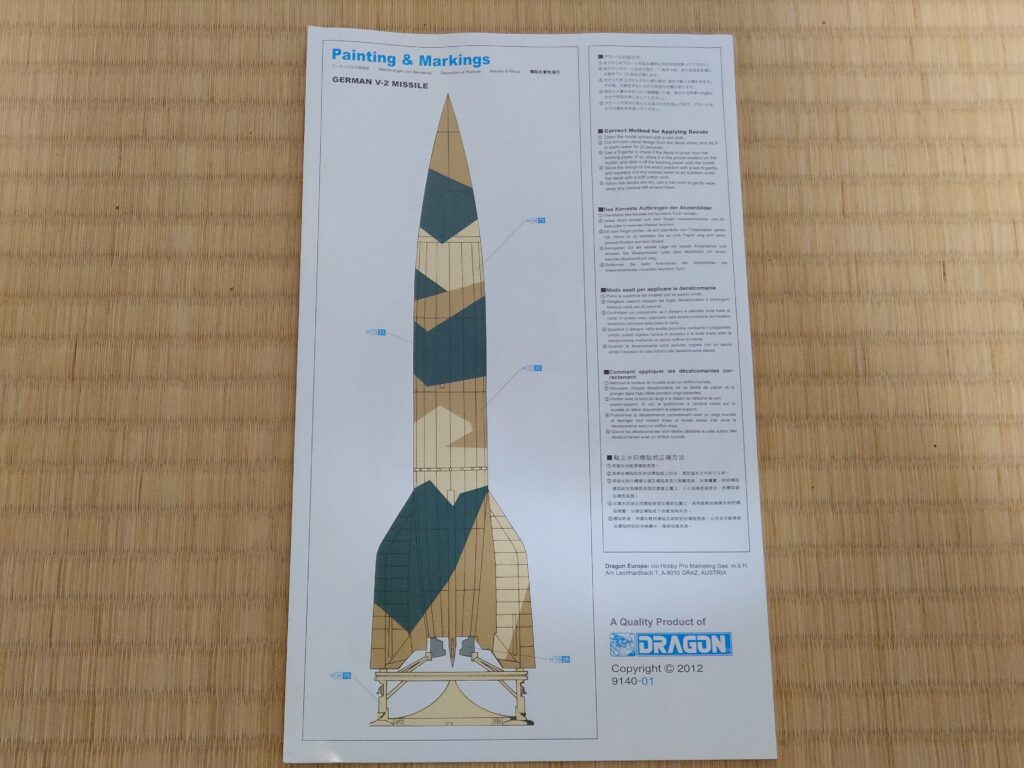

紙媒体は説明書のみ。

内容は非常にシンプルだ。

マーキング類も付属しない。

青枠は余剰部品。

ドラゴン系列のキットはこの間違いが多いイメージだけど、このキットは大丈夫そうな。

塗装は1種類。

アースカラーのスプリッター迷彩となっている。

使用する色は

- クリームイエロー

- ダークアース

- ダークグリーン2

のようだ。

3色中2色がイギリス軍機っぽいカラーですな。

「イメージと違う&手持ちにない色も多い」

ので、筆者は別の塗料で塗ってしまう予定です。

実際はグリーンの単色だったり、簡易的な吹き付け塗装の迷彩のもあったようだ。

デカールも付属しないし、資料を参考に他の塗装にするのもいいだろう。

ちなみに試作型でよく白黒の市松模様のものがよく見られるけど……

あれは垂直になっているかを目視で確認しやすいようにするための塗装だったとか。

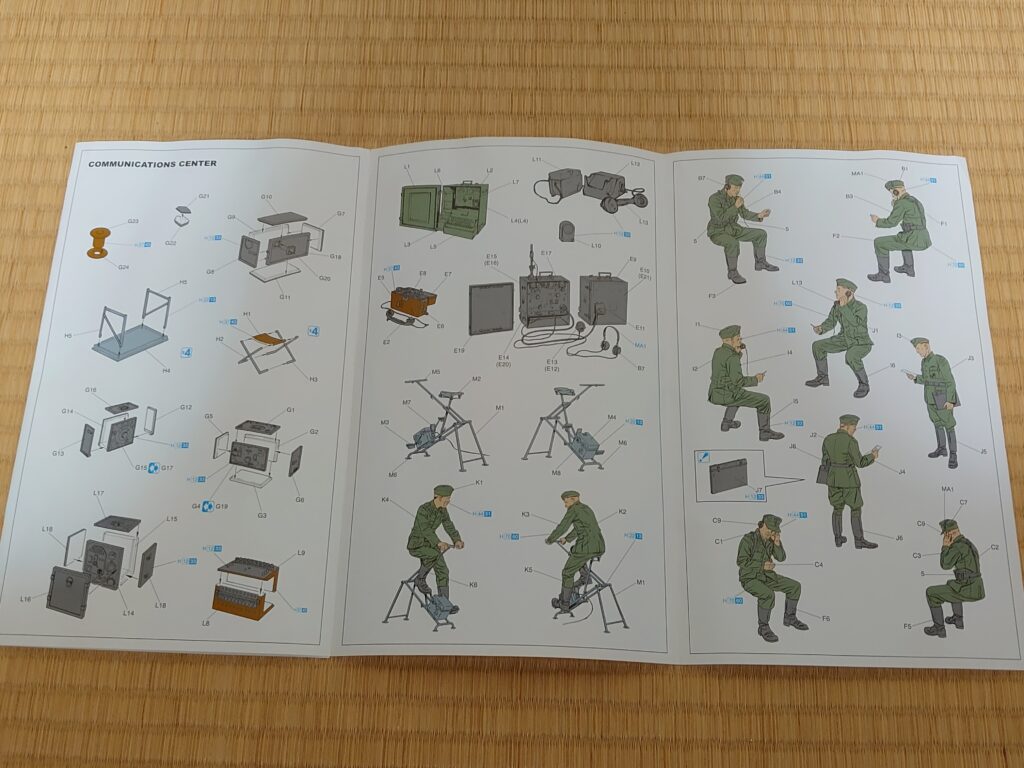

今回は組まないけど、通信センターセットの組み立て・塗装図はこんな感じ。

……というか説明書の半分はこの通信センターセットの解説となっている。

なんかこれはこれで単独のジオラマにできそうな。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回からこの組みかけ品を作っていく予定だ。

大きい割りにパーツは少ないんだよね。

昔の筆者はどうして放置したのかな?

古いキットゆえ、パーツ表面に押し出しピン跡があったりします。

そこの処理で悩んだらしく……。

昔の筆者はちょっとした凹みですぐに作業の手が止まるんだ。

とりあえずそれらの後始末がメインになるだろう。

続きは次回!