タミヤのIII号突撃砲B型を作っていきます。

前回は塗装とマーキングを行った。

今回はウェザリングを済ませて完成させよう。

順調に完成品が増えているね。

しかしなにやら筆者の下に新たなキットが到着したとかしないとか。

それに関してはまだ準備中だ。

とりあえず今作っている突撃砲を完結させよう。

ウォッシング作業

まずはウォッシング。

薄めたガイアノーツエナメルの埃色を車体全体に塗布。

それとタミヤのスミ入れ塗料ブラウンを車内や車体モールドに流し込み。

乾燥後共に溶剤で拭き取ります。

ウォッシングについては過去記事でも紹介しているね。

あっちではバフ1色で済ませているけど。

しばらくはエナメルの埃色で行うことになりそうだ。

どっちも似たような色だからあまり気にしなくていい。

「埃色?バフ?俺はどっちでもいいけど」

……ってやつかな。

ドライブラシでハイライト

続いてドライブラシ。

今回は明るいグレー、タミヤエナメルのニュートラルグレーを使用します。

エッジ部分などに擦り付けていきましょう。

これも過去記事参照だね。

III突B型は多面構成だからドライブラシが映えるね。

エンジンデッキ周りを汚す

エンジンデッキ上はオイル染みと傷書き込み。

オイルはタミヤエナメルの混ぜ物を適当に撒き散らし。

傷はボサボサの筆でクレオスのウェザリングカラー、グランドブラウンをヒンジや角なんかに適当に置いて再現します。

オイル染みについては過去記事(以下略)

今回や過去記事はタミヤエナメルのフラットブラック・クリアーオレンジだけど、今はガイアノーツエナメルのオイル色もあるね。

マフラーの錆と砲口の煤

マフラーの錆はウェザリングカラー3人衆。

ステインブラウン・ラストオレンジの順で塗りたくった後、排気口周辺にマルチブラックを塗って煤けた感じに。

ついでに砲口もマルチブラックでアクセントをつけてみます。

錆については過去記事参照。

砲口は実際こまめに掃除されていたと聞いているけど、今回はワンポイントアクセントで汚している。

工具の木目を試みる

ここで新しい試みを。

いつも筆者が塗る工具は木目部分がうまく再現できなかったので、ちょっと実験をして見ます。

あらかじめタミヤアクリルのバフで塗った工具の柄の上から、前述したステインブラウンを塗ってみます。

ただ塗るだけではなんか違ったので、乾燥後乾いた筆で擦って筋のようなものをつけている。

その辺の筆というよりは、キャップに取り付けられるタイプの筆だね。

筆者は流し込み式接着剤の物を鹵獲して使っているけど、確か別売りもされていたはず。

ちょっとはそれらしくなったかな?

ウェザリングライナーで雨だれ

更に雨だれ。

クレオスのウェザリングライナーの錆色セットに含まれるスートブラックを使ってみましょう。

縦に線を軽く引いたあと、ウェザリングカラー用溶剤で薄く延ばしてやります。

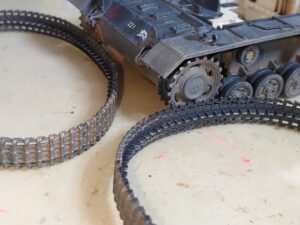

足回りの汚し

そして足周り。

クレオスのウェザリングカラー、グレイッシュブラウンでウォッシングをした後、タミヤエナメルのクロームシルバーで履帯や起動輪をドライブラシします。

もう筆者は

「とりあえず迷ったらこれ」

みたいな感じで多用しているね。

この車輌はバルバロッサ作戦開始直後をイメージして、足周りの汚れは控えめにしている。

つやを消せ!

最後につや消し。

タミヤアクリルのフラットクリヤーをエアブラシ吹きして、全体のツヤを整えつつ、ウェザリングに使用したものを定着させます。

作業中にウェザリングマスターAセットを擦りつけて、砂埃を演出するのも忘れずに。

これももはや筆者のいつものパターン……。

兵士を合流させる

そして履帯やハッチを取りつける。

ハッチはピットマルチや両面テープで簡易接着。

履帯は瞬間接着剤で弛みをつけつつ接着だ。

ここで以前先行して紹介した突撃砲兵もセット。

実は並行して作っていたわけですが。

兵士については過去記事参照ですな。

これでようやく完成。

以下、ギャラリーだよ。

タミヤ 1/35 III号突撃砲B型 完成!

初期量産型とも言えるIII号突撃砲のB型。

でもどっちかといえばG型のほうが有名なんだよね。

そのG型と比較してみましょう。

筆者はサイバーホビー製とタミヤ製を作りましたが、比較用に持ち出したのは後者。

同じメーカーで揃えてみます。

単に砲身が伸びたと思いきや、戦闘室の形状が結構違うんだよね。

III号突撃砲の主な外見上の違いは……

- Oシリーズ→軟鉄製装甲を持った試作型で訓練に用いられた。

- A型→30輌ほど作られた最初の生産型。

- B型→主に変速機やエンジンを変更、途中で足回りの部品が新型に。

- C型→B型の戦闘室左前面の観測用窓(段々になっている箇所)を廃止。照準器を新型に。

- D型→乗員用の咽頭マイクを装備。外見上C型との違いはない。

- E型→無線機器を追加装備。その影響で戦闘室右の張り出しが左側にも存在する。

- F型→初期は43口径、後期は48口径の7.5cm砲を装備した最初の長砲身主砲搭載型。砲尾が引っかかるためか、戦闘室が一部かさ上げされベンチレーターも増設。

- F/8型→原型のIII号戦車J型で採用された新規車体を流用したもの。車体前面の牽引用フックの形が単純化されエンジンデッキ状のデザインも変更。

- G型→最終生産型で最多生産型。戦闘室の形状が単純化されている。

といったところかな。

見た感じタミヤからはB型とG型のみだね。

他の形式は他社製品を頼ることになりそう。

一見するとIII号突撃砲長砲身化して対戦車専門車輌になったようにみえる。

実際は10.5cm榴弾砲を装備した10.5cm突撃榴弾砲42も並行して生産され、引き続き火力支援任務に使われたんだ。

タミヤのG型は砲身の選択でそちらも再現可能になっていましたな。

作ってみた感想のコーナー

いつものタミヤ製品とはちょっと違った感じかな?

内部がそこそこ再現されていたり、金属部品が多めだったりして、少しいつものタミヤとは異なった感じのキットだ。

基本的にパーツの合いは良く組みやすいけど、アンテナレール支柱のエッチングパーツは初心者には少し難しいかもしれないね。

筆者が通常の瞬間接着剤を使って組み立てようとしたのが原因かもしれません。

こういう接着面積の狭いエッチングパーツには、ゼリー状の瞬間接着剤のほうが良いかと。

砲身やライトカバーはプラ製パーツもセットされているので、苦手な方はそちらを使うのもいいですね。

部品は車輪類が誘導輪以外従来のIII号シリーズ同様で、他はほとんどが新しい部品だ。

今まで別のIII号シリーズを作ってきた人からすると新鮮な感じが味わえるだろう。

フックなど一部余剰パーツも出てくるので、従来製品の補修にも使えそうだ。

マーキングの種類が多いのもいいよね。

近年のは2、3種類しか収録されていないから……。

……といったところで今回はここまで。

次回は何になるかな。

次回も、お楽しみに~。

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓